タンパク質の発現を保証する翻訳品質管理機構の新規関連因子を発見~バイオものづくりや新たな創薬開発への応用展開に期待~

2024.05.30

ゲノムDNAにコードされた遺伝情報を正しく読み写し、生命機能の担い手であるタンパク質の発現を保証することは、すべての生命にとって必須なプロセスです。特に、その最終段階である翻訳反応はその主役であるリボソームを含め多数の因子が関わり、複写された塩基配列上の遺伝情報を読み解き、アミノ酸配列へと変換する非常に複雑な反応ですが、技術の発展に伴い、翻訳反応のメカニズムや制御機構の詳細が明らかにされつつあります。しかし、翻訳反応の曖昧さを補完する翻訳品質管理機構に関しては、この機構の担い手である因子(タンパク質)の微生物種間における多様性について十分に解明されていませんでした。

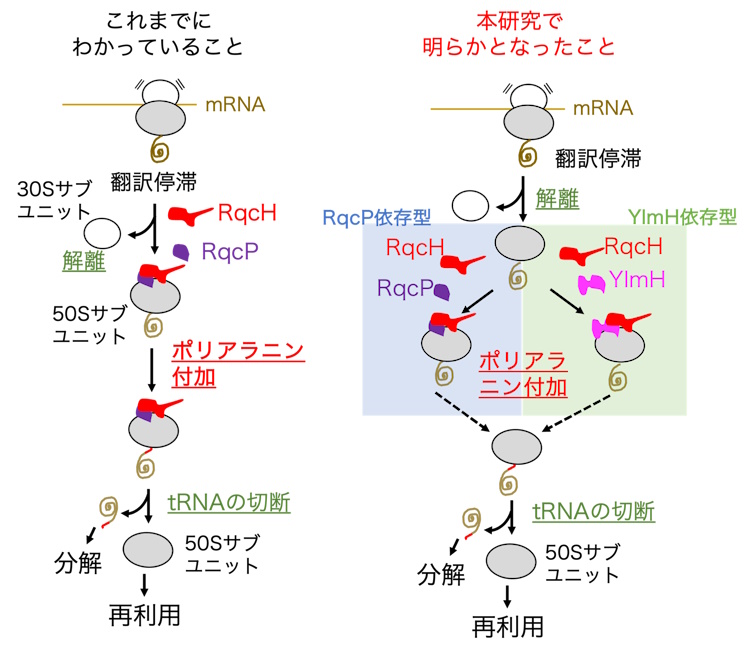

本研究では、モデル微生物である枯草菌(こそうきん)注1)を対象に当該研究者がこれまで世界に先駆けて明らかにしてきた微生物における翻訳品質管理機構RQC(Ribosome-associated Quality Control)注2)に関して、新規関連因子YlmHを同定しました。RQCにおいては、主要因子RqcHが促進因子RqcPと協働し、翻訳異常に起因して伸長途中で解離した50Sサブユニットを認識し、未成熟な翻訳途上ペプチドに分解タグを付加することで分解・除去を促します。遺伝学的解析・クライオ電子顕微鏡による立体構造解析によって、新規関連因子YlmHが促進因子RqcPの機能を代替することを明らかにしました。加えて、生命情報科学的解析から、RQCの主要因子RqcHは保持する一方、促進因子RqcPを保持していない微生物群の多くで、今回同定した関連因子YlmHが保存されていることを明らかにしました。RqcPとYlmHはS4 domainという共通した機能ドメインを有しており、枯草菌のようにRqcP及びYlmHの二種類の促進因子を保持する微生物種やどちらか一方を保持している微生物種など、種間で多様性があることを明らかにしました。遺伝子の発現を保証する機構は生命の根幹であり、今回の研究成果は、翻訳異常によって引き起こされる生体機能異常の分子メカニズムを理解するための基盤になることが期待されます。

リリース日:2024-05-30

研究代表者

(現所属:富山県立大学工学部生物工学科・講師)

研究の背景

タンパク質の合成を担うのはリボソーム注4)と呼ばれる翻訳装置であり、微生物においては、翻訳伸長活性を有する50Sサブユニットと、mRNAにコードされた遺伝情報を読み解くデコーディング活性を有する30Sサブユニットから構成されています。これまでリボソームの機能はmRNAにコードされた遺伝情報をタンパク質へと変換する機械的なものであると認識されてきましたが、近年の研究では、翻訳の伸長反応は単調なものではなく、緩急があり、時には停止することもあることが明らかになってきました。効率的なタンパク質合成を実現するために、一分子のmRNA上に複数のリボソームが同時に翻訳を行なっていることが知られており、リボソームが停滞すると後続のリボソームが追いつき、玉突き事故を起こしたような状態になることが知られています。このような翻訳途中で停滞したリボソームを救助するシステムとして、微生物からヒトまで保存されている翻訳品質管理機構RQC(Ribosome-associated Quality Control)が近年注目を集めています。微生物におけるRQCは翻訳停滞したリボソームを認識し、各サブユニットへの解離を促し、ラージサブユニット上で未成熟な合成途上ペプチドに分解タグを付加することで、これら合成途上ペプチドの除去を促し、翻訳停滞を解消します。一方で、微生物種間での翻訳品質管理機構RQCの共通性・多様性に関しては理解が進んでおらず、新規関連因子の探索・機能の解明が大きな課題でした。

研究内容と成果

研究グループはまず、Tn-seqと呼ばれるトランスポゾン注6)を用いたゲノムワイドな解析によって翻訳品質管理機構RQCの関連因子を探索し、YlmHを候補因子として同定しました。興味深いことに、YlmHは既知の促進因子であるRqcPと共通したRNA結合性のS4ドメインを有しており、RqcPと同様に、ポリアラニン付加反応の促進因子として働くことが想定できました。その後の解析から、1) YlmHはRqcPと同様に、解離した50Sサブユニットに結合すること、2) YlmHを過剰発現することでRqcPの機能を代替できることが明らかになりました。加えて、枯草菌はS4ドメインを有するタンパク質を合計11種類(RqcPは除く)保持していますが、この中でもYlmHのみが促進因子RqcPの機能を代替できることが明らかになりました。

次に、クライオ電子顕微鏡法注7)を用いて、YlmHと50Sサブユニットとの複合体構造を解析したところ、YlmHは促進因子RqcPと同様の部位に結合していることが明らかになりました。さらに、主要因子RqcHと協働して未成熟な合成途上ペプチドに分解タグであるポリアラニンを付加するその反応過程を活写することができました。この結果は、微生物の翻訳品質管理機構RQCにおいて、促進因子が複数存在することを示すものであり、世界に先駆けて新規促進因子YlmHを報告することができました。

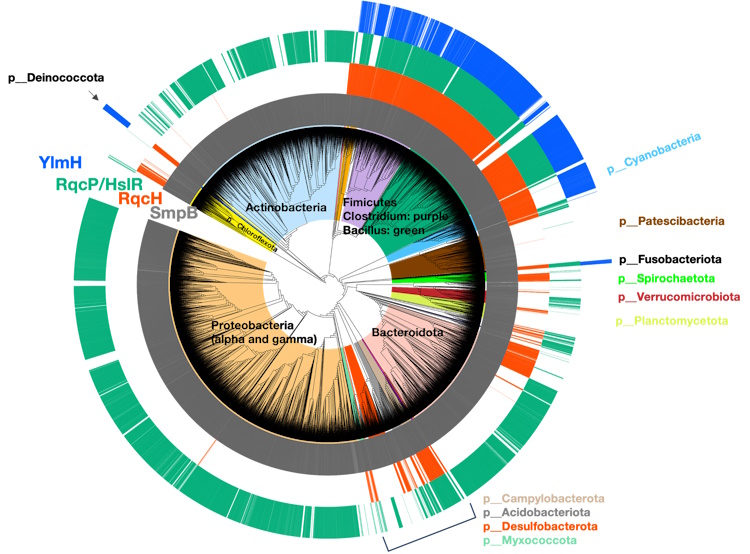

最後に、ゲノム情報を駆使したバイオインフォマティクスによって主要因子RqcH、促進因子RqcP及びYlmHの微生物種間での保存性の比較を行いました。主要因子RqcHが保存されている微生物種の中でも、枯草菌を含むFirmicutes門に属する微生物の多くは、二つの促進因子RqcPとYlmHを共に保持している一方で、葉緑体の起源である光合成微生物を含むCyanobacteria門や放射線抵抗性微生物を含むDeinococcota門に属する微生物では、今回新しく同定した促進因子YlmHのみを保持していることが明らかになりました(図2)。また、Chloroflexota門・Spirochaetota門に属する微生物の一部は主要因子RqcHを保持している一方で、促進因子RqcP・YlmHを両方とも保持しておらず、第三の促進因子が機能している可能性が示唆されました。これらの結果は、様々な環境で生きる微生物がストレスや栄養状態のなどの環境変化に対応するため、細胞内のタンパク質の発現量維持・調節の要である翻訳品質管理機構を多様化させていったことを示すものです。

今後の展開

また医療分野では、2050年に感染症による死亡件数がガンによる死亡件数を超え、3秒に1人が抗生物質耐性菌に起因する感染症により死亡するという推測もあります注9)。そのため、作用機序の異なる新たな感染症治療薬の開発が求められています。現在、医療現場で使用されている抗菌薬の主要な標的の一つは翻訳装置リボソームであり、様々な種類のバクテリアに対して広く利用されています。一方、近年、リステリア・エンテロコッカスなどの病原性細菌においては、翻訳品質管理機構RQCの関連因子RqcHなどが、その病原性に大きく寄与することが報告され、感染症の惹起(じゃっき)に重要な役割を果たしていることがわかってきています。翻訳品質管理機構のさらなる解明とともに、これら翻訳品質管理機構関連因子群を標的とした治療薬の開発が期待されます。

参考図

用語解説

1. 枯草菌(こそうきん)

代表的なモデル微生物の一種。納豆菌の仲間であり、40年以上にわたり分子生物学の研究対象となってきた。

2. 翻訳品質管理機構RQC(Ribosome-associated Quality Control)

RQCは異常な翻訳を監視し異常タンパク質を合成途中で分解除去する機構。真核微生物である酵母において発見され、近年の研究で、微生物からヒトまで広く保存された品質管理機構であることが明らかになってきた。

3. fL(フェムトリットル)

フェムトとは、1リットルの千兆分の1を意味する単位。

4. リボソーム

すべての細胞が持っているタンパク質合成装置。メッセンジャーRNA(mRNA)情報に基づきタンパク質を合成(翻訳)する。

5. バイオインフォマティクス

バイオ(生物学)とインフォマティクス(情報学)が融合した分野。大量のゲノム配列などの情報を、計算機を用いて情報学的に解析する手法。

6. トランスポゾン

ゲノムDNA上の位置を転移できる塩基配列のこと。動く遺伝子とも呼ばれる。

7. クライオ電子顕微鏡

透過電子顕微鏡の一種で、試料を低温下で観察する。タンパク質などの生体分子の立体構造を高分解能で決定することができる。

8. バイオものづくり

バイオものづくりとは、生物学的な原理や生物学的な素材を活用して製品を設計、開発、製造するプロセスを指す。これには、生物学的なプロセスや微生物、細胞、酵素などを利用した、医薬品、食品、燃料、化学製品、素材などの様々な製品の製造プロセスなどが含まれる。

9. 2050年問題

2014年にイギリス政府のチューリッジ報告(Review on Antimicrobial Resistance)によって提出されたもの。この報告は、抗生物質耐性の問題に焦点を当て、その深刻さや影響について示唆したものであり、その後、世界中の様々な機関や組織がこの問題に関する独自の調査や報告を行っている。

10. 系統樹

生物の進化の道筋を描いた図。生物同士の類縁関係と、それらの系統発生を表しており、生物の系統進化を木に見立てて表現したもの。

掲載論文

| 論文タイトル | A role for the S4-domain containing protein YlmH in ribosome-associated quality control in Bacillus subtilis. (枯草菌・翻訳品質管理機構におけるS4ドメインを有する新規因子YlmHの機能) |

|---|---|

| 掲載誌 | Nucleic Acid Research |

| 掲載日 | 2024年5月30日 |

| 著者 | Hiraku Takada, Helge Paternoga, Keigo Fujiwara, Jose A. Nakamoto, Esther N. Park, Lyudmila Dimitrova-Paternoga, Bertrand Beckert, Merilin Saarma, Tanel Tenson, Allen R. Buskirk, Gemma C. Atkinson, Shinobu Chiba, Daniel N. Wilson, Vasili Hauryliuk. |

| DOI | 10.1093/nar/ gkae399 |

- お問い合わせ先

-

京都産業大学 広報部

〒603‐8555 京都市北区上賀茂本山

Tel.075-705-1411

kouhou-bu@star.kyoto-su.ac.jp