【情報理工学部】セラミック3Dプリンタを活用したデジタル陶芸制作ワークショップを開催しました!

2022.12.28

2022年11月30日(水)、12月7日(水)にセラミック3Dプリンタを使用したデジタル陶芸制作ワークショップを情報理工学部 伊藤 慎一郎研究室にて開催しました。

京都芸術大学芸術学部情報デザイン学科クロステックデザインコースの伊藤 瑞さんが講師を務め、セラミック3Dプリンタとオーブン陶土を使ってコップの製作を行いました。

ワークショップの流れ

1日目:11月30日(水)

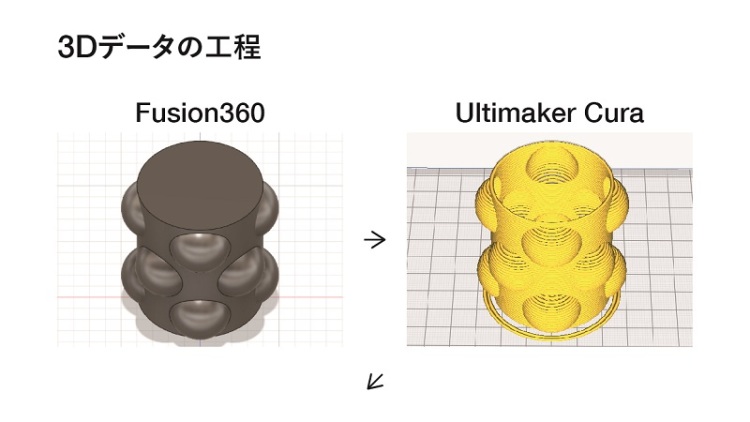

- 3Dデータ作成

- 成形

- 出力

2日目:12月7日(水)

- 焼成

- 乾杯

1日目

陶磁器のプロセスから3Dデータ作成方法、3D出力方法を説明し、実際にセラミック3Dプリンタを動かしながらデータ作成・出力を行いました。

(右)スライス後

1回目の成形では出力できる形やイメージを確認するため、短い時間の中でデータ作成をしました。デジタル陶芸の第一印象から連想したデータ作成をしている方が多く見受けられました。アナログ陶芸で作るには難しい造形など、セラミック3Dプリンタの良さが活かされています。

2回目の成形では、1回目に出力されたものを参考に出力できるもの、できないものの形を判断し、コップのデータ作成をしていきます。

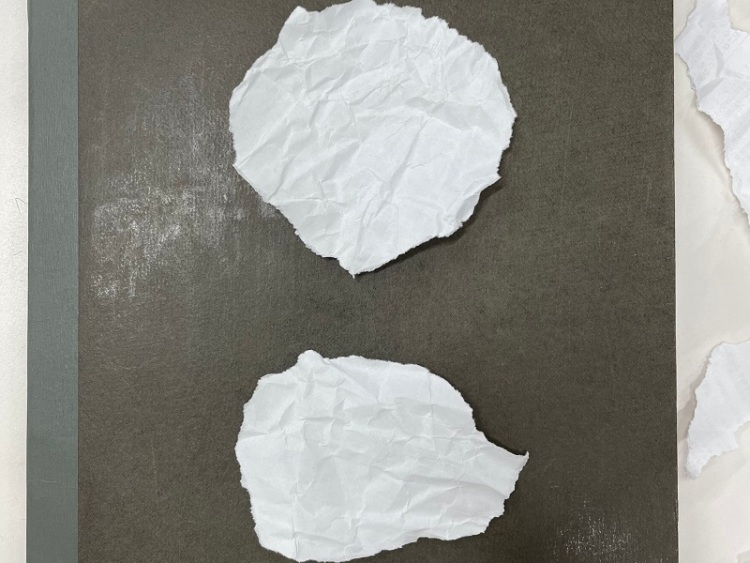

こちらは破った紙の形をトレースし、データ上で繋げてコップを成形しています。工芸の良さとセラミック3Dプリンタを活かしたデータ作成方法です。

滋賀県の琵琶湖をトレースし、コップを成形しています。

南湖の形が丁度コップの取っ手部分になります。このコップに注いだ飲料は全て琵琶湖になるというコンセプチュアルな面白さもあります。

南湖の形が丁度コップの取っ手部分になります。このコップに注いだ飲料は全て琵琶湖になるというコンセプチュアルな面白さもあります。

2日目

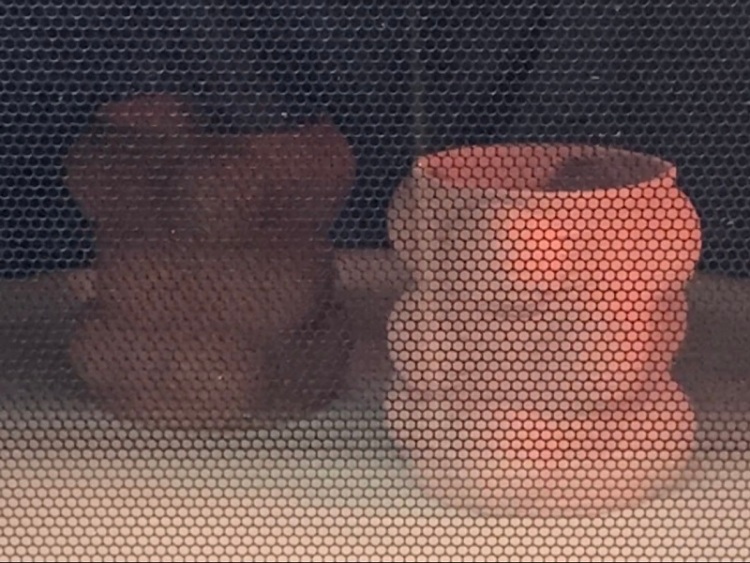

1週間乾燥させた後は、釉掛けを行い焼成していきます。釉掛けの甘い部分は飲料が滲みてしまい、使用感を左右するので慎重に行なっていきます。

20分の焼成が終わった後は、焼き立てホヤホヤのコップで乾杯しました。

20分の焼成が終わった後は、焼き立てホヤホヤのコップで乾杯しました。

3Dプリントされたものはプロトタイプや治具など、モノに働きかけるような使い方が多く、人間に直接関わるものはそんなに多くないように思います。本ワークショップでは3Dプリンタの扱いに慣れた参加者にとって、工芸の美しさに触れることのできる良い機会となりました。また、実際にデジタル陶芸を制作し、完成したものを使用することで、設計によってはすごく飲みづらかったり、意外と手にフィットしたなど、さまざまな学びがありました。コップの設計から、口や手の構造の理解と共に、工芸の本質を感じることのできるワークショップとなりました。

参加者からは「自分たちで作ったモデルで乾杯するのが楽しい!」「普段の3Dプリントと違い、食器として安全に使えるものが素早く作れた!」「自分の中の新たな引き出しが増えた。みんなでワイワイ作るのは楽しい!」といった感想が寄せられました。