タマネギの品種育成の効率化に役立つ 画期的なDNA多型分析手法を開発

2022.09.26

農研機構は、東北大学、山口大学、かずさDNA研究所、京都産業大学、龍谷大学、国立遺伝学研究所との共同研究により、巨大なゲノム1)のためDNA分析が困難であったタマネギにおいて、染色体全体のDNA型の違いを効率的に分析できる手法の開発に成功しました。本技術により、苗の段階で有用な形質を持つタマネギを選ぶことができるDNAの目印を迅速に開発でき、この目印を利用した新品種の早期育成が期待できます。

リリース日:2022-9-26

本件のポイント

これまで、病気に強い、収量が高いなどの望ましい形質をもつ野菜を選び出すには、たくさんの個体の栽培、形質の調査、有望な個体の選抜を繰り返すことが必要であり、新しい品種の育成には多くの労力と長い時間を費やしてきました。品種育成の効率化には、DNA型の違い(DNA多型)を検出するDNAマーカー2)を開発し、活用することが有効です。特に、特定の形質と関連したDNAマーカー(選抜マーカー3))は、DNA多型によって特定の形質が優れた個体を苗の段階で判別できるため、様々な形質について開発が望まれています。選抜マーカーの開発には、まず染色体全体のDNA多型を調べ、それらと形質データを照らし合わせて、目的の形質と関連するDNA多型の位置を特定する必要があります。近年は次世代シーケンサー4)の登場により、大量のDNA情報を安価に解読できるようになったため、染色体全体でのDNA多型の効率的な分析が可能になり、多くの野菜品目において選抜マーカーの開発が飛躍的に進んでいます。

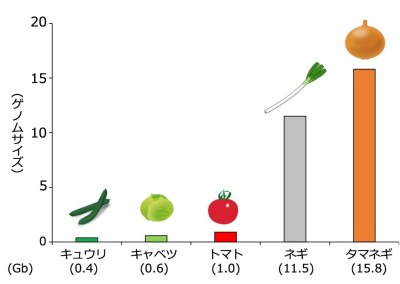

しかし、タマネギでは染色体全体でのDNA多型の分析は容易ではありません。生物によって染色体全体のDNA情報であるゲノムサイズは、大きく異なります。タマネギのゲノムサイズは野菜の中でも最大級であり、その大きさはトマトの16倍もあります。そのため、トマトなど他の品目で使われてきた手法を用いて、タマネギの染色体全体でのDNA分析を行う場合、解析に要する費用や時間が大幅に増加することが予想されます。この手法でのタマネギのDNA分析は困難であり、タマネギでは染色体全体でのDNA分析法が確立していないため、選抜マーカーの開発や育種利用が遅れていました。

農研機構をはじめとする共同研究グループは、タマネギにおいて、染色体全体のDNA多型を効率的に分析する方法の開発を目指しました。まず、タマネギにある8本の染色体について、各々に圴一に配置され、染色体全体をカバーしたDNAマーカーセットを作成しました。次に、次世代シーケンサーを利用し、これらのマーカーセットの全てのDNA多型を一度にまとめて分析する手法を試みました。その結果、染色体全体のDNA多型を効率的に分析することに成功しました。この分析手法で得られた個体間のDNA多型と形質を照らし合わせれば、DNAマーカーセットの中から目的の形質と関連したDNAマーカーを特定でき、選抜マーカーとして利用できるようになります。この技術は、タマネギでの選抜マーカーの開発を飛躍的に進め、育種の効率化および新品種の早期育成に貢献することが期待できます。

<関連情報>

- 戦略的イノベーション創造プログラム(SIP):スマートバイオ産業・農業基盤技術「データ駆動型育種」推進基盤技術の開発とその活用による新価値農作物品種の開発

- 農林水産省「戦略的国際共同研究推進委託事業」

- JSPS科研費JP26292020

- 文部科学省 科学研究費助成事業新学術領域研究「学術研究支援基盤形成」先進ゲノム解析研究推進プラットフォーム(16H06279 (PAGS))

開発の社会的背景

研究の経緯

巨大なゲノムサイズのタマネギでは、効率的なDNA多型の分析のために、発現遺伝子5)が着目されています。生物の細胞では、全てのゲノム情報を利用しているわけではなく、ゲノムに含まれる一部の遺伝子を発現させて、生命の維持活動や葉や根などの器官形成を行います。近年、農研機構が加わった共同研究において、タマネギの葉で発現している約4400個の遺伝子配列情報を取得し、これらの発現遺伝子の染色体上での大まかな並び順を明らかにしました(Fujito et. al., 2021、山口大学他プレスリリース2021年8月20日 URL: http://www.yamaguchi-u.ac.jp/weeklynews/_9039/_9304.html)。

そこで、この情報を利用することにより、染色体上の任意の位置にDNAマーカーが作り易くなり、染色体全体のDNA多型を調べられるDNAマーカーセットを設計できると考えました。また、次世代シーケンサーを活用した技術として、多検体について、多数のDNAマーカーを一度でまとめて分析する手法が開発されました(専門的にはターゲットアンプリコンシーケンス法と呼ばれ、ゲノムの必要な部分のみに焦点を当ててDNA多型を分析する手法)。これらを併せて用いることにより、タマネギにおいて多検体の染色体全体のDNA多型を効率的に分析する手法の確立を目指しました。

研究の内容・意義

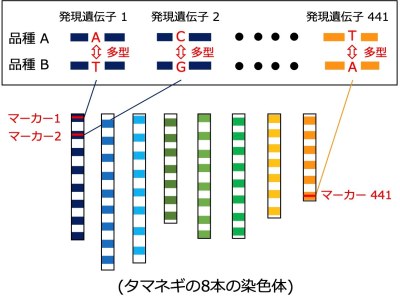

- 染色体全体のDNA多型を分析できるDNAマーカーセットの設計方法を開発タマネギの品種間において、染色体全体のDNA多型を分析できるDNAマーカーセットの設計方法を開発しました(図2)。まず、解析対象とした2品種(球の大きさや収穫時期が異なる)について、葉の発現遺伝子の配列情報を網羅的に調べて、品種間で配列に違いがあった発現遺伝子を特定しました。次に、先行研究の情報を活用し、配列の違いがあった発現遺伝子の染色体上の位置を推定しました。そして、染色体全体に圴一に分布するように、441個の発現遺伝子を選び、品種間でのDNA多型を分析できるDNAマーカーを作成しました。また、このDNAマーカーセットの設計方法は、解析対象の品種を変えた場合でも有効であり、対象品種に合わせて最適なDNAマーカーセットを効率的に作成できます。

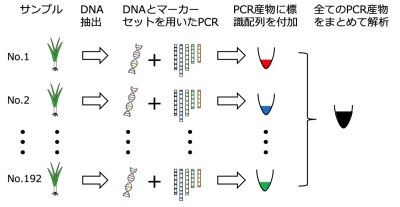

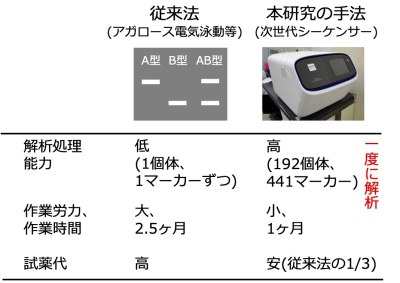

- 多検体、多数のDNAマーカーを一度に分析する手法の実証2品種の交配後代の192個体と設計した441個のDNAマーカーセットを用いて、全個体の全てのマーカーのDNA型を一度にまとめて分析することに成功しました(図3)。まず、各個体から抽出したDNAとマーカーセットを用いたPCR6)を行い、各マーカーのDNA多型部分の配列をまとめて増幅しました。次に、各個体のPCR産物に各々の標識配列7)を付加し、その後、全個体のPCR産物を一つにまとめて次世代シーケンサーで解析しました。取得した大量のDNA配列情報を標識配列により個体ごとに分類した後、各マーカーのDNA多型を分析しました。1マーカーずつDNA分析を行う従来法に比べて、分析にかかる作業労力を大幅に減らし、かつ分析にかかる日数を1/2以下、試薬等の分析にかかる費用を1/3以下に減らすことができました(図4)。得られた個体間のDNA多型と形質データを照らし合わせれば、DNAマーカーセットの中から目的の形質と関連したDNAマーカーを特定でき、選抜マーカーとして利用できるようになります。

今後の予定・期待

用語の解説

- ゲノム:生物の形態を決め、その生存に必要な最小限の染色体セット、またはDNA全体のことをいいます。

- DNAマーカー:ゲノム上の特定の位置のDNA多型(塩基配列の違い)を検出できるものを指します。

- 選抜マーカー:特定の形質と関連したDNAマーカーを指します。品種育成では、既存の品種に、病気に強い、収量が高いといった、有用な形質を付与することで、新しい品種が育成されます。病気の検定や収穫物の調査は非常に手間がかかりますが、選抜マーカーは有用な形質をもつ個体をDNA多型によって苗の段階で判別できるため、品種育成の効率化に役立ちます。

- 次世代シーケンサー:供試した生物種のゲノム全体など、一度に大量のDNA配列を解読できるDNAシーケンサーの総称です。

- 発現遺伝子:葉や根などの各器官の細胞内で働いている遺伝子を指します。植物体を構成する細胞は全て同じゲノムを持っていますが、全てを利用しているわけではなく、ゲノムに含まれる一部の遺伝子だけを働かせています。各器官の細胞ごとに発現遺伝子が違うため、それぞれに異なる特徴や機能が生じます。

- PCR:ポリメラーゼ連鎖反応といい、生物の遺伝情報であるDNAを増幅させる方法を指します。検体から抽出されるのは微量のDNAですが、PCRで特定のDNA配列部分を増やすことで、塩基配列情報を調べることができます。

- 標識配列:各個体を識別するための塩基配列です。各個体のPCR産物(各DNAマーカーのDNA多型部分を増幅した塩基配列)に対し、個体ごとに異なる塩基配列を標識として付加しておきます。全個体のPCR産物をまとめて解析した際に、この標識配列を参照することで個体ごとに配列情報を識別できます。

発表論文

引用論文

参考図

- お問い合わせ先

-

京都産業大学 広報部

〒603‐8555 京都市北区上賀茂本山

Tel.075-705-1411

kouhou-bu@star.kyoto-su.ac.jp