ワークショップ「はじめてのSDGs」~デザイン思考入門編~開催報告

2022.08.05

2015年9月の国連サミットで採択された国際目標「SDGs:Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」の理解を通して、皆さんが国際社会の課題に出会い、その解決に向けたアクションを考えるきっかけとなることを目的に、今年度第2回目の『ワークショップ「はじめてのSDGs」』を開催しました。

開催概要

| 日時 | 2022年7月6日(水)13:15-16:30 |

|---|---|

| 場所 | 雄飛館3階ラーニングコモンズ |

| 講師 | 情報理工学部 伊藤 慎一郎 准教授 |

| 内容 | ①多様なアイデアを生み出す「デザイン思考」と出会おう。

|

| 参加者 | 16名 |

前半では、参加者の自己紹介のあと、ファシリテーターの伊藤先生によるミニレクチャーを通じて、多様なアイデアを生み出す「デザイン思考」と出会う時間を持ちました。また、後半に実施する「プロトタイピング」を見越し、身体を使って「あるもの」をチームで表現する体験に取り組みました。参加者は「自動販売機」や「夏祭り」など、さまざまなテーマを、身体を用いて表現することで、その難しさと楽しさを実感していました。

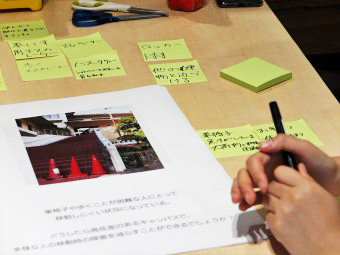

続いて、前回のSDGsワークショップで作成した小冊子「KSU QUESTIONS for SDGs ZINE」から、「問い」を選び、それに応答するデザインのアイデアを出すワークを行いました。この小冊子では、キャンパスで見つかったSDGsへとつながる風景を写真に撮り、それと「問い」の文章を組み合わせたものです。参加者はさまざまな「問い」を眺めながら、チームでひとつの問いを選択し、その解決のためのアイデアを自由に出し合いました。

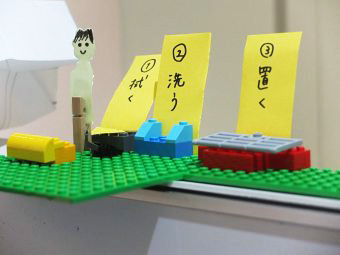

後半には、前半で出されたアイデアをカタチにする手法としての「プロトタイピング」にチャレンジしました。最初に、伊藤先生から「プロ地タイピングとは、考えるために作ること」という概念が示され、具体的な事例をご提示いただきました。そして、今回は粗削りでもいいので、手を動かしながら素早く形をとり、試行錯誤を重ねていく「Quick and Dirty Prototyping」で行うこととしました。

参加者は、LEGOブロックと紙のほか、クリップや紐、のり、シール、洗濯ばさみなどさまざまなアイテムが詰まった箱から自由に道具を取り出し、チームで相談しながらそれらを組み合わせてクイック&ダーティなプロトタイピングに取り組んでいました。最後に、チームでアイデアを実演・発表するプレゼンテーションを行いました。

参加者は、LEGOブロックと紙のほか、クリップや紐、のり、シール、洗濯ばさみなどさまざまなアイテムが詰まった箱から自由に道具を取り出し、チームで相談しながらそれらを組み合わせてクイック&ダーティなプロトタイピングに取り組んでいました。最後に、チームでアイデアを実演・発表するプレゼンテーションを行いました。

参加者が取り上げた問いとその答えとなるアイデアは、下記のとおりです。

| 問い | 食堂から1日にどれぐらいごみが出るのかな?食品ロスを減らすために、廃棄した分を見える化できないでしょうか。 |

|---|---|

| アイデア | 「きに(気になる、木になる)ごみ箱」 |

| プロトタイピング | 食堂の前に置くごみ箱を透明なものにすることで、心理的にごみを入れづらい設計にする。また、ごみ箱には「木」のデザインをデジタルディスプレイで表示する。食品廃棄量が増えるにつれて、木は段階的に枯れていく。逆に、状況が改善されていくと、木は成長していく。 |

| 問い | 車椅子や歩くことが困難な人にとって移動しにくい状況になっている。どうしたら高低差のあるキャンパスで、多様な人の移動時の障害を減らすことができるでしょうか? |

|---|---|

| アイデア | 「助けが必要な人が誰かに助けを求められるウーバー」 |

| プロトタイピング | 体育会系の学生など、体力に自信のある学生が、キャンパス移動で困難を抱える人をサポートする仕組みをつくる。助けてほしい人、助けたい人がそれぞれアプリに登録し、ヘルプコールがあれば、現場に直行して、自身の移動や荷物の運搬をサポートする。 マッチョは比喩的表現であり、さまざまな困りごとに対し、その解決手法を持っている人が助けることができるマッチングサービスである。無償のサービスであるが、困りごとを助けたことを証明し、学内の食堂で割引券などを受け取ることができる。マッチョはお腹が減るので。 |

| 問い | 公衆電話ってめったに使わないけど、災害のときは役に立つのかな? 非常時や緊急時のためのものを日常から有効に活用できないでしょうか? |

|---|---|

| アイデア | 「公衆電話を国際交流メディアにする!」 |

| プロトタイプ | 電話ボックスを使用時中が見えるが、使用していないときはボックスをスクリーンとして広告などを流し、映像メディアとして活用する。 また、ふとしたときに受話器を取ると、海外の大学生とつながり、ボックスのスクリーンにそれぞれ暮らす国の風景が投影され、文化交流を行うことができる。お互いに顔を見ながら会話できる。 |

| 問い | 「きれいなもの」と注意書きがあるけど、食べたあとのお弁当ってきれいじゃないいよね。きれいなプラスチックを集めるためには? |

|---|---|

| アイデア | 「プラ丼回収キャンペーン」 |

| プロトタイプ | 学内で販売されているテイクアウトの丼を学生自身が洗浄して回収する。 販売店で洗って返却するとポイントが貯まったり、割引券の発行を受けたりするインセンティブが発生する。 |

参加者の感想

- グループワークで他学部の人と交流して、デザイン思考について学べたことがよかったです。

- 私は文系ですが、デザイン思考の方法を学べたのでよかったです。3Dプリンターでアイデアを具現化するなど、今まで知らなかったアイデアを知れてよかったです。

- 今まで人と話し合ってSDGsのことを考えたことがなかったので、他の人の考えなどを知れてよかった。

- デザイン思考にもSDGsにも興味があったため、どちらも学べてよかったです。考えるだけでなく、実際に動きながら考えたので、とてもわかりやすかったです。

- デザイン思考はビジネスの仮説検証に近いと思った!

- プロトタイピングの速度を上げ、実際にプロトタイプを作ることの大切さを感じました。

- 自分が出したアイデアも他の人が出したアイデアも否定せずにまずは受け止める、どんな突飛なアイデアも出してみる、ということの大切さを知りました。

- 数を出すことで質が上がることを知りました。

- 楽しく話し合うことでいいアイデアが見つかるとわかったので、これからアイデアを出すときには立ち上がって楽しく話しながら考えていきたいと思いました。

- 問いかけの解決策を考えていくのは、気楽にアイデアを出していいし、カタチにするのも素早く雑なものから始めていいと知れてよかった。

- まずは発散の考え方でアイデアをたくさん出して、それを集約していくことが大切だと学びました。

- お問い合わせ先

-

京都産業大学 ボランティアセンター 13号館B1階

〒603‐8555 京都市北区上賀茂本山

Tel.075-705-1530

Fax.075-705-3191

開室時間

平日:9:00~16:30(13:00~14:00を除く)

土曜:9:00~11:45※不定期に閉室することがありますので、事前にお問い合わせください。

日曜・祝日:閉室

volunteer-support@star.kyoto-su.ac.jp