北海道大学北方生物圏フィールド科学センター内海 准教授と総合生命科学部 高橋准教授らの研究が科学雑誌Ecology Lettersに掲載

掲載論文名

Herbivore community promotes trait evolution in a leaf beetle via induced plant response.

(植食性昆虫の群集が植物の可塑的な被食応答を介してハムシの形質進化を促進する)

著者

内海俊介(北海道大学北方生物圏フィールド科学センター)、安東義乃(京都大学生態学研究センター)、Heikki Roininen(東フィンランド大学生物学科)、高橋純一(京都産業大学総合生命科学部)、大串隆之(京都大学生態学研究センター)

雑誌のサイト

論文掲載サイト一覧

- 国立環境研究所・環境展望台

- マイナビ・ニュース

- yahooニュース(マイナビ・ニュースの転載)

- 朝日新聞2013年1月14日朝刊科学面

研究概要の内容

背景

ダーウィンの「種の起源」の最終段落に、「絡み合った堤」という比喩が出てきます。これは、生物は多様な種との複雑な関わり合いの中で生活し、子孫を残し、進化してきたという考え方を表したものです。しかしこれまで、実際に検証することの困難さから、自然界の種の多様さと関わり合いの複雑さが種の進化にどのように作用するのかはほとんど謎のままでした。私たちは、植物の上に生活する昆虫類に注目し、この難問に取り組みました。

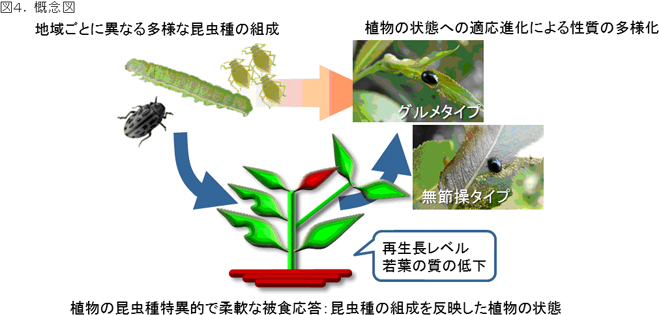

陸上の植物は多様な昆虫に攻撃されますが、動くことができないため身を守る手段を発達させています。たとえば、葉がかじられたという信号を受けとった時、防衛に役立つ化学物質を増産したり、急激に枝を伸ばして食べられた分を補ったり、と柔軟にその状態を変化させる応答で対抗します(被食応答)。この応答の仕方はさまざまで、食べた昆虫種によって異なります。そのため、地域間の昆虫種の組成の違いが、この被食応答を介して植物の状態に反映されると予測しました。さらに、植物の被食応答は、同じ植物を食べる他の昆虫の繁殖にも強く影響を与えるため、それらの昆虫がこのような植物の状態に地域ごとに適応進化してきた可能性があると予測しました。これらを通して、周りの多様な種の組成が間接的に特定の種の性質を多様に進化させるという仮説を立て、これを検証しました。

研究手法・研究成果

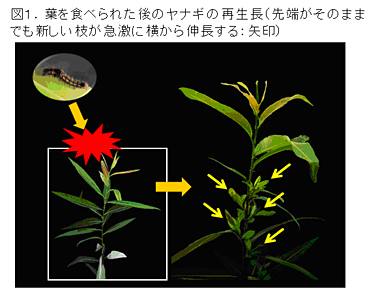

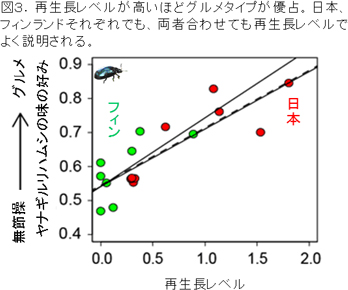

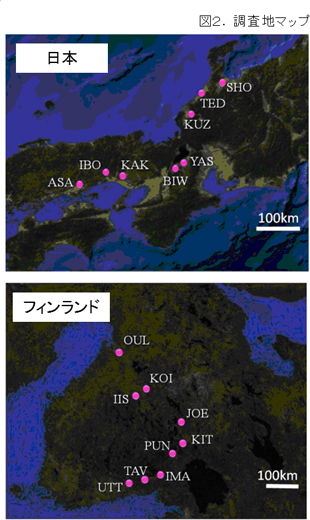

ヤナギとヤナギを利用する昆虫種をモデルとして扱いました。ヤナギの仲間は、葉を食べられた後、食われて失った分を補う再生長反応を示します(図1)。日本国内とフィンランド内のさまざまな地域(図2)で、ヤナギ上で生活する昆虫種の組成とヤナギの再生長の状態を調べあげた結果、その組成が違うとヤナギの再生長レベルが異なることが分かりました。この全調査地域に唯一共通して分布し、年間に何度も繁殖を行うヤナギルリハムシという昆虫がいます。この種を各地域から採集し、実験室で“味の好み”をエサ選択実験によって測定したところ、グルメタイプ(ごく若い葉のみを極端に選択して食べ、無ければ何も食べないタイプ)から無節操タイプ(若葉も成熟葉も選ばず、あるものを食べるタイプ)まで連続的に変異があり、その変異のパターンは地域の再生長レベルとよく一致することが明らかになりました(図3)注1。再生長が盛んな場所では若葉が季節を通して常に生産されるため、グルメタイプがより有利になり、再生長が弱く若葉が枯渇しやすい場所ほど、無節操タイプがより有利になるためだと考えられます。また、ミトコンドリア遺伝子解析の結果から、ヤナギルリハムシは地域間で遺伝的な交流が少ないことが分かり、それぞれの地域で独立に進化が生じる可能性を支持しました。最後に、ヤナギと複数の昆虫種からなる人工生態系を作り、その中にヤナギルリハムシを導入して適応度注2を計測した進化実験によって、この進化のプロセスを検証しました。その結果、野外で得られたパターンを再現でき、再生長を誘導する昆虫種がいればいるほどグルメタイプが進化し、別の種組成で再生長が弱い場合には無節操タイプが進化することが証明されました。興味深いことに、再生長の作用とは逆の方向に進化的な作用をもつアブラムシの影響も検出されました。このアブラムシは若葉にコロニーを形成する種で、若葉の質を低下させるために、グルメタイプを阻害し、無節操タイプに利すると推測されます。このアブラムシは国内のどの地域にも広く分布するため、“味の好み”の進化は、地域ごとに異なる再生長を誘導する昆虫種の数と、どの地域にも普遍的なアブラムシの影響のバランスによって決定されていると結論づけることができます。

注1:“味の好み”の量的な変異は遺伝することがすでに私たちのグループによって報告されています。

注2:「一生に親1個体が残した子のうち、繁殖可能齢にまで成長した子の数」を適応度と言います。一生を追跡することはほぼ不可能であるため、一定の期間あたりに親が生んだ子の中で成虫になった子の数、を適応度として測定しました。集団中で相対的に適応度が高いほど、自然選択によってその性質が集団に広まるようになり、このプロセスによって駆動される進化を適応進化と呼びます。

今後への期待

これまで、ランドマークとなる種や希少種の絶滅、および、種の絶滅によって強固で密接な関係性を持っている種間関係(たとえば植物と送粉者)の崩壊が危惧されてきました。しかし本研究は、直接的なつながりを持たないような種間において、一方が一見取るに足らない種であったとしても、地域の生物相から失われるだけでその地域に生息する他方の種の進化にまで間接的に重大な影響を及ぼすことを示しています。それは、これまでに見過ごされてきた、ある遺伝子が地域から失われるプロセスである可能性もあります。今後は、絶滅を含む、地域の生物相における種の組成の変化速度と、進化の速度を明らかにすることによって、進化の視点を組み込んだより適切な生態系の保護管理の提案に貢献できるものと期待されます。また、実際に保全の対象となっている種や生態系においても同様のプロセスを検証する必要があると考えています。