「秋茶会」開催!

2013.12.04

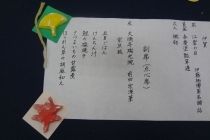

京都市上京区の京都御所の横に位置する“梨木神社”にて行われ、京都三名水の裏井戸「染井」の水を使い白湯を沸かしました。 茶室までの道、スーツや着物を纏った部員方のおもてなしを受け、少し緊張しながら進んで行くと、「錦秋」と言うテーマの元、手作りの飾り付けや、本日登場するであろう数多の道具の名前が筆にてしたためられており、作法等お茶初心者の私も心馳せる、そんな雰囲気が醸し出されていました。

丁寧な呼び出し、案内の後、茶室へと招かれ茶事が始まりました。最近は、ペットボトルのお茶はキャップを開ければ飲めますが、ここでは一服のお茶を頂くのにおおよそ30分程かかります。しかし、その作法1つ1つに意味があり、無駄がなく、合理的に動作がつながっているとのことです。お菓子のほどよい甘さに上機嫌の中、お茶を点てて下さる方の真剣な眼差しと、季節の話に五感全てが心地よく、おいしいお茶を頂き終わる頃には、「もっとここにいたい!」と思えてくるから不思議です。 さて、このお茶会の目玉はもう1つあります。点心と言われる料理を頂くことです。それも全て部員の手作り。目にも香りにも、我々を満足させてもらうことが出来る要素がいっぱいの盆には、季節の幸がおいしそうに並んでいて、終わる頃には満点の満足感に浸ることができます。 今回のお茶会で現3年次生の方は卒部という形になります。お忙しい中、茶道研究部主幹の田村 圭亮さん(経済・3年次)にお話を伺う事が出来ました。先ほど体験した茶事に隠された「お客様」をもてなす心に気づかされ「お菓子おいしい!」という単純な感想で終わっていた自分が大変恥ずかしく思えてきました。全ての道具、動作にメッセージが込められていたのだとのことです。紅葉の季節と言えど、空気は冷たいですが、そんなとき少しでも「お客様」に暖まっていって欲しいと手触りの温かいものを用意する心遣いが嬉しく感じます。

茶道は総合芸術だと感じました。日常、我々はいつでも“お茶”と共に過ごしていますが、茶道は日常を1ランク昇華させた「道」なのです。その言葉がこの茶会で身に浸みました。 皆さんは、普段お茶をどう見ていますか?身近にあって普通なものだと思っていませんか。でも、その何でもないものも見方を変えればいろいろなことに気づかせてもらえる一つの「道」になるのでは無いでしょうか。最後に一言。よきおてまえで。【記事・写真:文化団体連盟本部 高谷 達哉さん(法・2年次)】

丁寧な呼び出し、案内の後、茶室へと招かれ茶事が始まりました。最近は、ペットボトルのお茶はキャップを開ければ飲めますが、ここでは一服のお茶を頂くのにおおよそ30分程かかります。しかし、その作法1つ1つに意味があり、無駄がなく、合理的に動作がつながっているとのことです。お菓子のほどよい甘さに上機嫌の中、お茶を点てて下さる方の真剣な眼差しと、季節の話に五感全てが心地よく、おいしいお茶を頂き終わる頃には、「もっとここにいたい!」と思えてくるから不思議です。 さて、このお茶会の目玉はもう1つあります。点心と言われる料理を頂くことです。それも全て部員の手作り。目にも香りにも、我々を満足させてもらうことが出来る要素がいっぱいの盆には、季節の幸がおいしそうに並んでいて、終わる頃には満点の満足感に浸ることができます。 今回のお茶会で現3年次生の方は卒部という形になります。お忙しい中、茶道研究部主幹の田村 圭亮さん(経済・3年次)にお話を伺う事が出来ました。先ほど体験した茶事に隠された「お客様」をもてなす心に気づかされ「お菓子おいしい!」という単純な感想で終わっていた自分が大変恥ずかしく思えてきました。全ての道具、動作にメッセージが込められていたのだとのことです。紅葉の季節と言えど、空気は冷たいですが、そんなとき少しでも「お客様」に暖まっていって欲しいと手触りの温かいものを用意する心遣いが嬉しく感じます。

茶道は総合芸術だと感じました。日常、我々はいつでも“お茶”と共に過ごしていますが、茶道は日常を1ランク昇華させた「道」なのです。その言葉がこの茶会で身に浸みました。 皆さんは、普段お茶をどう見ていますか?身近にあって普通なものだと思っていませんか。でも、その何でもないものも見方を変えればいろいろなことに気づかせてもらえる一つの「道」になるのでは無いでしょうか。最後に一言。よきおてまえで。【記事・写真:文化団体連盟本部 高谷 達哉さん(法・2年次)】