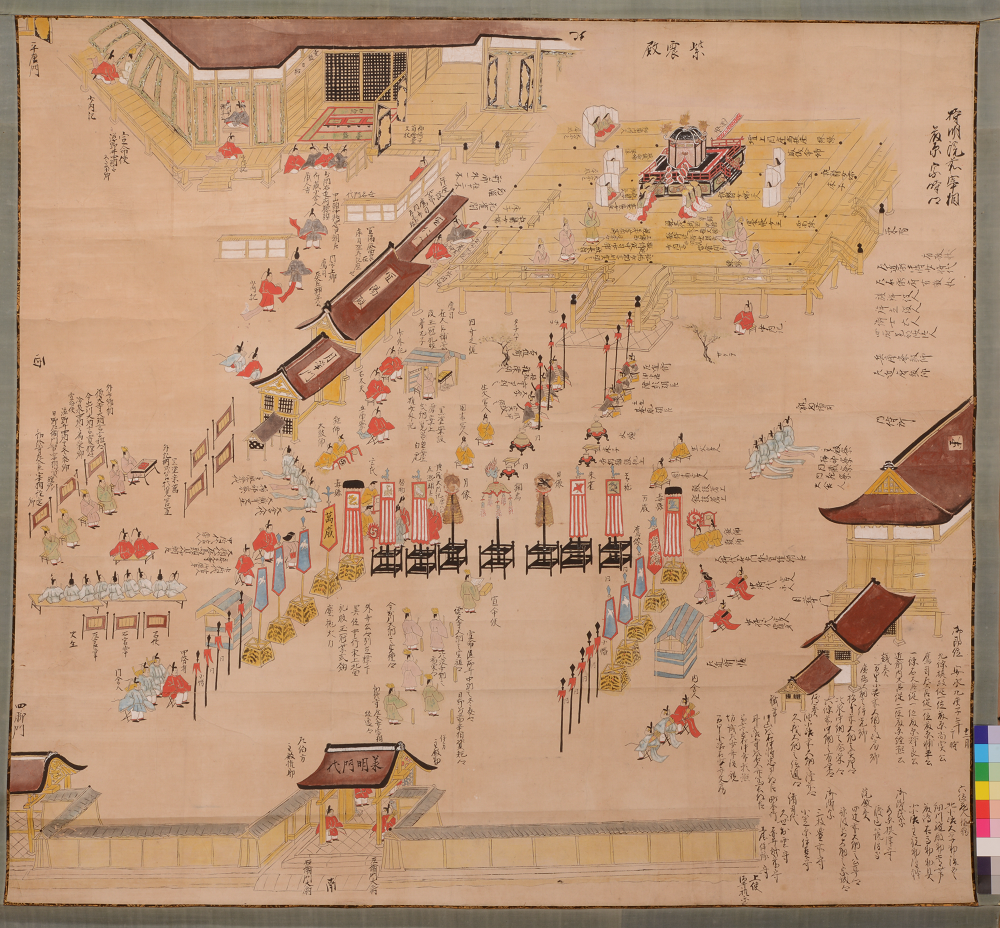

光格天皇即位図(個人蔵)

なぜ江戸時代の和歌を研究しているのか

——— ご自身は歌を詠まれますか?

中学の国語の授業で短歌を習ったのがきっかけで自分でも作るようになりました。高校は文芸部で細々と歌を作っていましたが、大学に入学が決まったとき、お世話になった先生から「本格的に短歌を作ってみない?」と言われて、ある短歌結社に参加することになり、歌を作り続けました。

———古典文学や和歌といえば、まず奈良・平安時代が思い浮かびますが、江戸時代を対象にするようになったのは?

文学部の学生だったとき、歌人仲間に「本居宣長や賀茂真淵とか、近世和歌ってなんであんなに面白くないんだ?」と言われたんです。確かに、自然の風景や恋の歌もあって意味はわかるんですけど、でも面白さがわからない。

それが気になって、演習で江戸時代の文献の扱いや読み方を習っていた先生の研究室を訪ねて相談したんです。「これ読んでごらん」って渡されたのが、近世歌人のアンソロジーでした。

その中に賀茂季鷹が出てきました。十八・十九世紀の京都の歌人です。現代ではほとんど知られていませんが、調べてみると当時は「京都に行くなら季鷹のところに行け」って言われるくらい有名人で、人々は歌集を買って読むほど季鷹の歌をよく知っていました。そんな素晴らしい歌人の歌を、なぜ現代人が理解できなくなっているのか、その理由を知りたくて、それでまた先生のところに行って、「季鷹をやりたいです」って言ったら、「じゃあちょっとこれ読んでみたら?」って、季鷹の家集﹃雲錦翁家集﹄を貸していただきました。それを自分で読んで、勝手に「ここ面白い」とか「ここわかんないからもうちょっと調べてみよう」といった感じで、そこからずぶずぶと足を踏み入れることになりました。

———上賀茂神社の近くに季鷹の旧居(別荘)がありますね。

「雲錦亭」ですね。あそこ結構面白いんですよ。邸内には上賀茂神社の境内から社家町を通っている明神川が流れています。吉野山から桜、竜田川沿いから紅葉を移して両側に植え、古今和歌集の「仮名序」の世界を再現しました。そこに小さな祠を作って、"歌聖"こと柿本人麻呂と山部赤人の木像を祀ったのです。旧暦三月十八日の人麻呂忌には花宴を催し、様々な人が雲錦亭を訪ねて歌を詠んでいます。

———かなりのオタク(笑)。

仮名序は歌人にとっての道標で、和歌の秘伝として御所をはじめ選ばれた人の間で伝授されてきました。季鷹は文字の中の抽象世界を具体的に可視化して、そこで古代の言葉を使った歌を詠みました。

季鷹が光格天皇の兄の妙法院宮真仁法親王に願って手に入れた、一首の和歌懐紙があるんです。「是も又 ふるきにかへせ 人皆の 心を種の磯城島の道」と。おそらく法親王が理想の時代を古代に置いていて、「和歌もまた、古の世界にかえしておくれ」ということを、季鷹に託したのでしょう。

世界中にいる日本古典ファン

——— 近世文学の研究というのは具体的にはどういう作業でしょうか?

一次資料の調査がほぼ全てですね。宮内庁書陵部、宮内公文書館、東京大学史料編纂所、京都では近衛家の古典籍・文書を一括して保管している陽明文庫などに定期的に通って、古典籍や文書を拝見・解読します。

三十年くらい前までの近世和歌研究は、賀茂真淵・小沢蘆庵・香川景樹などの地下の歌人を研究するのが主流でした。しかし、江戸時代の和歌をリードしていたのは天皇や公家であることが、研究者の間で共有されて、いわゆる堂上歌壇の研究が盛んになりました。しかしながら、それは近世前期にとどまっていました。近世後期の堂上和歌資料はあまりに膨大だったからです。私は季鷹と関わりのある光格天皇に関心を持ち、資料を博捜して少しずつ近世後期の宮廷歌壇を明らかにしてきました。そして季鷹や本居宣長等の地下歌人たちが、堂上歌人たちと交渉する様相についても研究を進めてきました。

現在は、その研究を基に、十八・十九世紀の歌壇史の再構築をめざしています。

——— 国際共同研究も積極的に推進されていますね。

『十番虫合絵巻』という巻物の研究を日米共同で実施しました。ホノルル美術館所蔵のコレクションの中にあったもので、「虫合」という雅びな催し(飾り台と和歌で勝負を競う「物合」の一種)を記録したものです。季鷹はこの時の歌の判者でした。

私が調査を行っているときに、ハワイ大学の先生が大学院生たちを連れて見学にいらしたんです。そこで私が「絵ってこういう風に絵解きするんですよ」って大学院生に解説をしたら、興奮して、これもっとちゃんと読みたい、研究したい、と言い出した。

その熱意に感動して、研究費を取って共同研究を始めました。原本の分析、注釈、現代語訳は日本側がやって、それをハワイの研究者や大学院生に前もって渡しておいて、一緒にZoom上で議論するんです。

彼らは英訳してくれるんですけど、感覚的にどうしてもわからないこともある。「スズムシとかマツムシとか、よく見れば気持ち悪い虫の、その音を聴いて、日本人はなんでこんなに、風流だと感じたり、涙を流したりするんですか?」とか。私たちには当たり前のことも外国の人には説いていかなければいけない。でも、そのやり取りがスリリングで、楽しかったですね。

『十番虫合絵巻』は、当時の日本の最上級の文化力の産物ですから、現代人にもインスピレーションを与えられると思う。一つの絵巻物が、国や文化や思想が違う様々な人たちをつなぐきっかけの一つになるかもしれない。そういう思いもあって、この研究の成果を見ることができるウェブサイトを作りました。

ホノルル美術館蔵『十番虫合絵巻』 。ウェブ版解説を https://juban-mushi-awase.dhii.jp/で公開している。

和歌は「自分」の凝縮

——— 当時の人々にとって、和歌(短歌)はどういうパワーがあったのでしょうか?

私もそこが一番知りたい(笑)。和歌は天皇や貴族が代々、公の儀式の場で詠んだり使ったりしてきたものですが、徳川家康なども和歌の政治的効用について関心を持っていたのは、権力者として言葉に公の力を宿すことができると考えたからでしょう。

一方、私的な日常場面であれば、好きな人に向けて、まず一首詠む、すると返事も歌で返ってくる。友人同士でも、贈物に歌を添えれば、喜びや親しみ、美しいと思う気持ちを共有できる。遠く会えない人に思いを伝えられる。和歌はそういうコミュニケーション・ツールとしての力をずっと、変わらず持ち続けてきたのだと思います。

——— 三十一文字に人となりが表れる。

人=作品ということが、確かにあるんだと思います。削ぎ落した言葉とレトリックによる意味の多層性によって、心の内に秘めたものを表現する。細胞の中の遺伝子みたいに、ぎゅっと詰まった「自分」を読者が解読してくれるのを待っている感じですよね。