私たちはたくさんの「常識」に囲まれて生きている。多くの人が当たり前だと思っていることに、ふと、違和感を覚えてしまったとき、その戸惑いや悩みを解きほぐしてくれるのは哲学の言葉かもしれない。ジェンダーやセクシュアリティについて哲学的なアプローチで研究をしている文化学部国際文化学科の藤高和輝助教に話を聞いた。

哲学の魅力は世界の新しい見方を与えてくれること

——— ジェンダーとは一体何でしょうか?

人間の性の在り方のことで、誰もが関係のある身近なテーマです。社会から求められる「女らしさ」や「男らしさ」に違和感を覚えたり、性別による差別を感じたりしたことはありませんか? なぜ、ジェンダーが現在の形になっているのか、それを考えていくのが私の研究です。

私自身、男らしさや女らしさが求められる社会に対して、幼いころから違和感を覚えていました。たとえば男はリーダーシップを発揮することが当たり前とされていても、なぜそうなのか、理由は誰も教えてくれません。ところが、大学生のときに『フェミニズムはみんなのもの』(ベル・フックス著)という本を読んで、初めて私の長年抱えていた違和感に光が当たりました。

フェミニズムは性差別をなくすための運動のことですが、決して女性だけの問題ではなく、社会や人間関係の在り方と切り離せない、誰にでも関係する問題です。今、当たり前とされている社会が絶対ではなく、他の社会やジェンダーの在り方も存在する。そう思えたことは衝撃的な哲学体験でした。そこからもっと知りたくなって研究を始めて、現在に至ります。

哲学者たちの戦いに魅せられて

——— 具体的には、どのような研究を行っているのでしょうか。

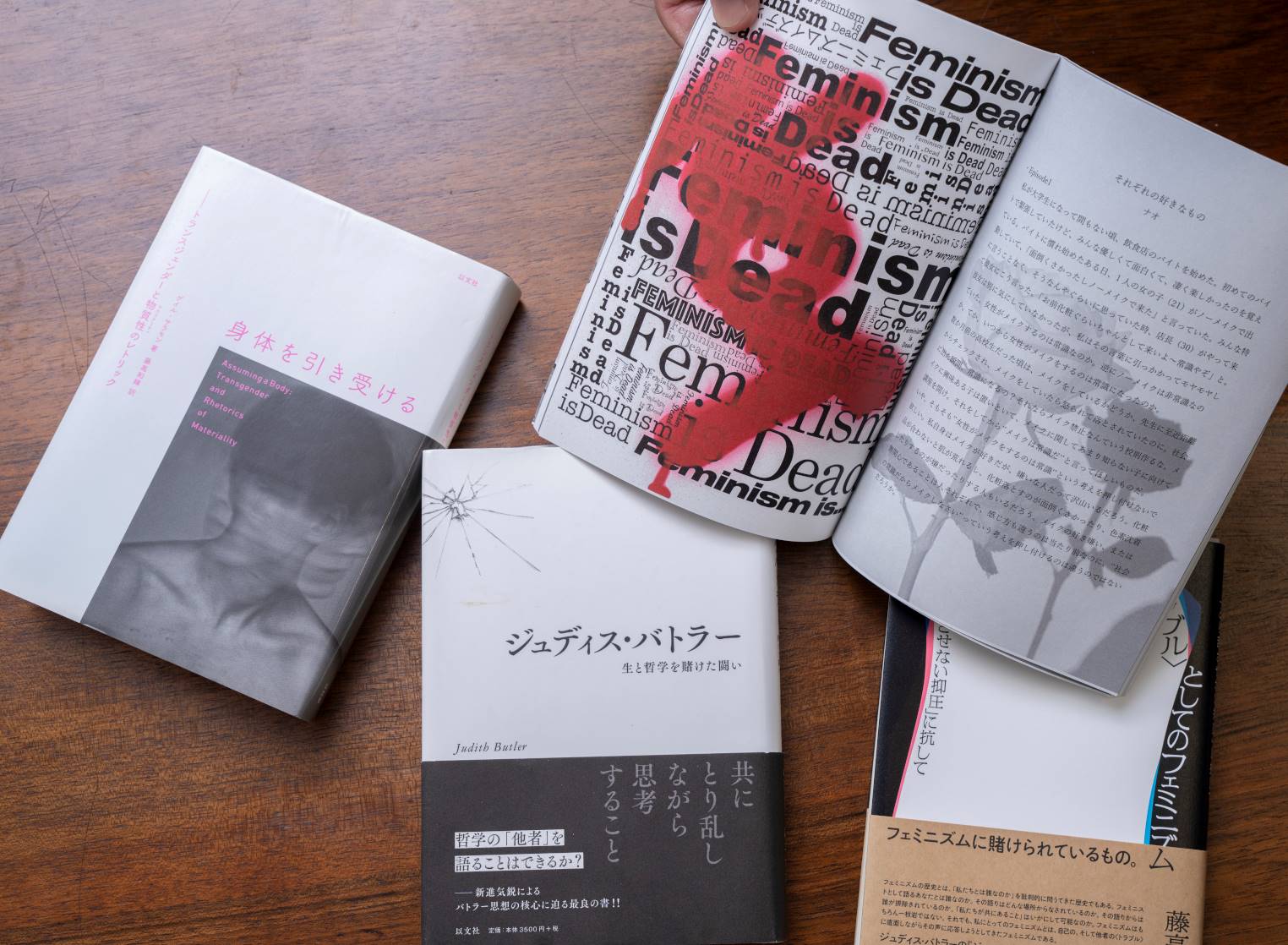

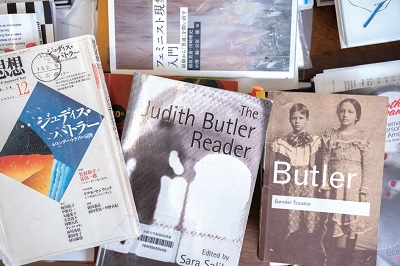

大学生のときから研究しているのは、ジュディス・バトラーという現代フェミニズム思想を代表する哲学者です。バトラーは思想だけでなく人物や哲学者としての生き方も魅力的で、私に大きな影響を与えました。大学時代は、取り憑かれたようにバトラー研究にのめりこみました。特にバトラーが有名になる前の、ジェンダーギャップが激しかった1980 年代に興味を持ち、その時代の論文を読み漁りました。

バトラーは、ジェンダーは文化的なパフォーマンスによって構築されるもので、異性愛を自然または当たり前とする考え方は人為的につくりだされたものだと主張し、自身も同性愛者であることを公言しました。1980年代はまだ偏見も強く、同性愛は精神疾患と考えられていた時代です。バトラーは葛藤を抱えながら社会と闘い、自分の研究を構築していったのです。

現在は、トランスジェンダーについての研究を中心に行っています。トランスジェンダーは、生まれたときにお医者さんが決めた性別と自分が実感するジェンダーが違う人のことです。よく「体の性と心の性が違う」と説明されますが、心に性別があると言われても私にはしっくりきませんでした。それよりも、身体イメージという言葉で説明した方が、トランスジェンダーの経験をより具体的に説明できるのではないかと考え、その仮説をもとに研究を進めています。

——— 心と体が違うのではなく、自分の考える身体イメージと実際の身体が違うのですね。

はい。身体イメージは生まれつき持っているものではなく、次第に獲得していくものです。モーリス・メルロ=ポンティのような哲学者の身体をキーワードにした理論を応用して、トランスジェンダーの経験に新しい光を当てる試みを行いたいと考えています。

切実な初期衝動から哲学は始まる

——— 哲学的にものを考えるには、どうすればいいのでしょうか。

モヤモヤとした違和感や世の中に対する怒りなど、何らかの初期衝動のようなものが、哲学を始めるきっかけになると思います。どうしても解き明かしたい謎を見つけたら、どんどん知りたくなりますよね。本を読んだり文章を書いたりしながら考えていく。その過程で、自分が当たり前だと思っていたことが崩れたり、考え方ががらりと変わったりする経験をするかもしれません。哲学は自分の枠を壊して想像力を広げていく訓練になるのではないかと思います。

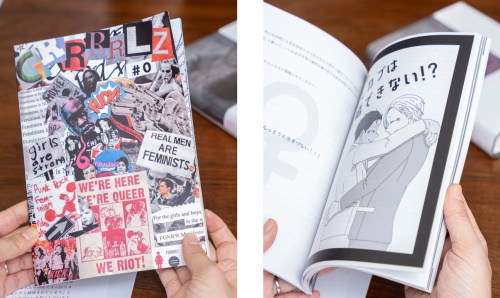

考えるだけでなく、考えたことを言葉で表現することも大切です。言葉で表現できると、大きな喜びを感じるからです。その喜びを知ってもらうために、私のゼミでは、学生たちと手作りの冊子「ZINE」を作っています。内容もレイアウトも学生任せなので、ページごとに個性があって、にぎやかで生き生きした冊子ができあがります。

——— 自分の考えを発表するのは、どこか恐いという思いがあります。

世間の常識とは違う考えを発表したり、大多数の人と違う行動を取ったりすると、波風が立つことがあります。つまり〈トラブル〉が起こるのです。多くの人は、そういうトラブルをなるべく起こさないように生きていますし、社会もトラブルを排除しようとしています。

しかし、トラブルには重要な役割もあります。声をあげ、トラブルを起こすことで、人と人とが出会うことができるからです。たとえば私は、自分のジェンダーは男性でも女性でもないノンバイナリーに近いという感覚があります。そのことを誰にも言わず隠していればトラブルは起きませんが、同じようなトラブルを抱えている学生が自分の悩みを話してくれる機会も失われてしまうかもしれません。

——— 哲学は難しいイメージがありましたが、今回の話で身近なものだと感じました。

哲学は社会や人の在り方に対して言葉を与える学問です。社会で当たり前とされている考え方とは違う、別の考え方を哲学が提示できたときに初めて見える景色があります。

今の世界で何の違和感もなく生きているときは哲学を必要としないかもしれません。しかし、世界が自分を受け入れなかったときに、哲学を思い出し、自分が間違っているのではないかと思い悩むのではなく、世界の方が間違っているのではないかと疑ってみてください。世界は一体どうなっているのかを考えることや、その考え方を身に着けておくと、いつか自分や誰かを救うことになるかもしれません。