家族写真、報道写真、美術写真……日々目にする様々な写真のあり方の原型が出揃ったのが「戦間期」だ。政治・経済的には不安定だが、新たな技術や芸術観が芽生える変革期でもあった。礒谷有亮助教は、戦間期にフランスで出版された写真媒体の子細な分析を行っている。当時の写真から何が読み取れるのか。礒谷助教に話を聞いた。

時代を映し出す写真

——— 戦間期(1920‐30年代)とはどういう時代ですか?またその時代の写真にはどのような特徴があるのでしょう?

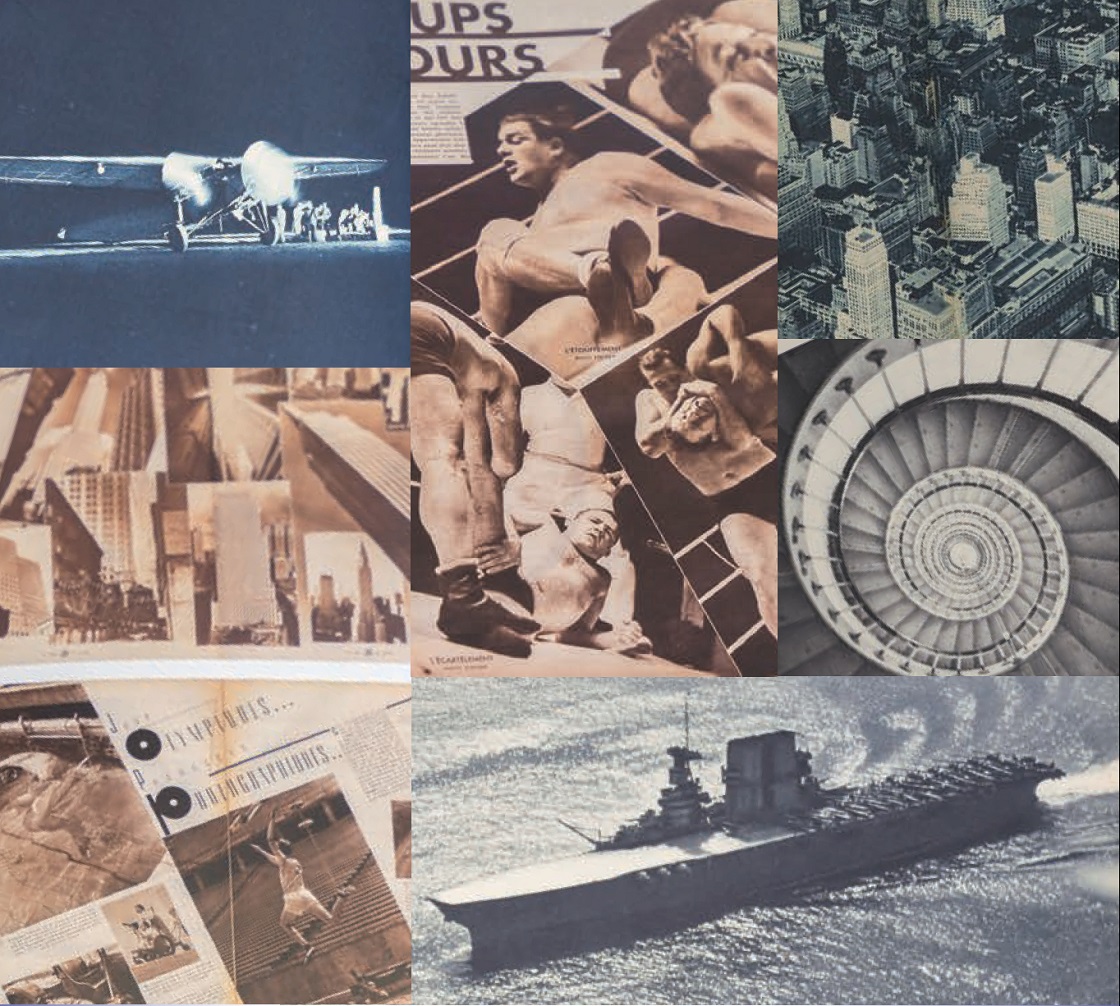

1920年代にヨーロッパ全体で技術革新が一気に進みます。ラジオが普及し始めてラジオ塔などひときわ高い金属の近代的構造物が街の中に現れ、自動車や鉄道が発展し、大型の客船が大陸間を繋ぐようになる。その中でカメラも小型化されて、価格も下がり、誰もが簡単にパシャパシャ撮るようになる。

小型カメラの機動性を活かして、それまで経験したことのない高みから真下を撮ったり、下から見上げたり、小さなものにクローズアップすれば、まさに機械化新時代を象徴する視覚が得られます。世界が急速に変化し、カメラ・写真にしかできないことの探求が始まって、新しい表現が広く認められていく時代ですね。

またこの頃から、写真が紙媒体と結びついて「広告」となって大量に出回り始め、メディア化していきます。写真を高い品質で印刷できるようになり、編集者はページ上で文字と写真を好きなようにレイアウトできるようになります。当時の広告には、今から見ても「新しい」と感じられるものがたくさんあります。

1930年代は政治・経済・社会不安が再び募り始める時代で、全体主義政権は政治宣伝のために、左翼社会運動なら労働者の苦境を世に広く知らしめるために、写真を利用する ようになります。

一方、30年代は写真発明の100周年ということもあって、その歴史を振り返る動きが現れ、写真史に関する著作も複数出版されます。そうすると写真が歴史的価値を持ち始めるのです。写真を博物館や美術館に入れて保存しようという動きや、「写真の芸術とは 何か?」という問いかけも強くなる。写真が芸術の方向に分化・独立して、美術館に入り、歴史化され、研究されることで、美術史の大きな流れの中に組み込まれていった—それがこの時代だったと考えています。今につながるいろんな動きの萌芽が出てきていて、そのあたりの絡まり合い方が僕にはすごく面白く感じられました。博士論文では、可能な限りいろんな方向からこの時代の写真にアプローチしました。

美術作品の「手ざわり」を求めて

——— 写真を研究するようになったきっかけは?

もともと美術史が専門で、最初は彫刻の研究をしていました。時代としての戦間期にはそのころから関心があって、「戦間期のフランス彫刻」というテーマで研究を進めていたのですが、次第にそういった彫刻が展示される展覧会や万国博覧会などにも関心が向いてきました。

ただ、美術史の研究をやっていて常にもどかしかったのが、作品を手に取ることができないことです。美術館に掛かっている作品は、研究のためですといえば近くで見ることはできますが、そう易々とさわらせてもらえるものではない。これどうにかならないかな、もう少しリアリティのある感じで研究対象とつき合えないかな、という思いがずっとありました。

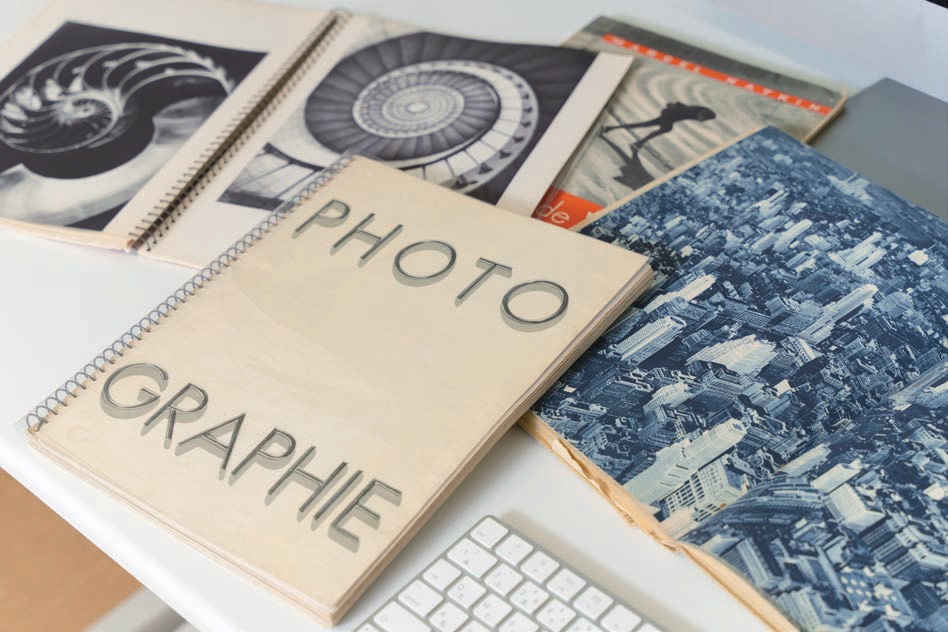

その後、博士号を取るために留学したアメリカの大学院で、写真史の先生に出会いました。ちょうど写真集や雑誌の研究が徐々に進み始めた頃で興味が湧きました。その先生の授業を取ったら、1920-30年代のグラフ雑誌(※1)をテーマにレポートを書くことになり、リサーチのために大学の図書館や美術館の付属図書館、あるいはニューヨーク公共図書館のコレクションなども見に行きました。そこでは調査申請すればお目当ての本を直接手に取ることができるんです。その時に「あ、さわれるものってあるんだ」と気づいたのが、このテーマに移ったきっかけです。

——— 古い時代の雑誌を実際に手に取って見たときは、どのようなことを感じましたか?

感動しましたね。質の高いものは、イメージ自体が綺麗なのはもちろんですが、発色がすごく良くて、使っている紙も良い。結構分厚めでそのぶん高額ですが、モノクロだからこそのインクの質感がある。

それと、インクを大量に使うので、さわっているとだんだん色移りしてきて手が黒くなるんです。指がパサパサになってくる感じが、僕にはすごくしっくりきました。「さわれる芸術品ってこういうものか」という感覚を持った記憶がありますね。恐らくもとの所有者も、同じように「手が汚れた」とか言いながらさわっていたのだろうなという想像が掻き立てられました。

※1 写真を中心に紙面を作る雑誌。アメリカでは「LIFE」誌などが有名。

日本人がフランス芸術を研究するということ

——— ヨーロッパの中で、なぜフランスを選んだのですか?

たまたまフランスの彫刻に興味を持ったからです。フランスに関することで卒論を書いたので、そのままフランスをやっている。研究するほどにフランスという国とその美術の面白さが見えてくるので、満足しています。

——— 日本人がフランス美術史・写真史を研究する意義はどこにあるでしょう?

まさに外側の視点を持ち込める点が大きいと思います。僕はアメリカに留学してフランスの研究をやっていたので、競争相手として常にアメリカとフランスの研究者がいますが、アメリカの研究界には昔から前衛美術(※2)中心の史観があって、フランスで生まれる写真はその文脈から落ちるものも多い。一方、フランス本国の人たちは、自国の文化遺産を研究しているという気持ちからか、それを保護して知名度を高めていくこと自体にも研究の目的があるようです。

僕の場合はアメリカ人でもフランス人でもないので、そのあたりの枠を全部取っ払って、もうちょっと俯瞰的にものを見ることができていると思います。 もしフランスに留学していたら、どっぷりフランスに浸かっていたでしょうね。基本的に日・米・仏の3視点が常に自分の中にあるのはすごくよかったと思っています。

——— 今後の研究展望についてお聞かせください。

現在少しずつ研究され始めている領域ですが、「美術作品の写真複製」に関心があります。モナリザがどんなものか、実物を見たことがなくてもみんな知っているのは、誰かがルーヴル美術館に行って写真を撮ったからですよね。写真による美術作品の複製は写真ができた19世紀当初から結構されていたんですが、それが紙媒体に印刷されて全く別の地域に届くようになることで、美術史自体がどう変わったのかという点に興味があります。僕自身の研究のベースは、やはり美術史にあるので、そのあたりの歴史的な発展をもうちょっと深く堀り下げてみたいです。

※2 キュビスム、シュルレアリスムなど、実験的な表現を中心とする美術動向。