- HOME

- 研究・社会連携

- 産官学連携

- 研究探訪(研究者紹介)〜サギタリウスからのメッセージ〜

- 総合生命科学部 動物生命医科学科 西野 佳以 准教授

総合生命科学部 動物生命医科学科 西野 佳以 准教授

ウイルスに感染するとなぜ病気になるのか?

ボルナ病ウイルスの病原性発現メカニズムの解明を通して根源的なテーマに挑戦中!

「感染」と「発病」は別の現象、感染は止められなくても、病気にさえならなければ問題はない…そんな発想から動物と人の健康に寄与するために「ウイルス感染後の発病のメカニズム」の研究が進められています。

宿主要因とウイルス側要因の両面から感染後発症の原因を明らかにする

私の研究テーマは「ウイルスに感染するとなぜ病気になるのか?」です。

ウイルスには感染した宿主細胞を殺すタイプと、殺さずに共存していくタイプがあります。

一般的なウイルスは、自分が増えられる細胞を探して入り込み、自分を増やしますが、細胞が死んでしまうとウイルスが増える場所もなくなるので、最終的には排除されてしまいます。例えば、インフルエンザウイルス。感染したあと、感染細胞を壊して病気を発症させるのですが、最終的には宿主の体の中から消えていきます。しかし、病気が重いとウイルスが排除される前に宿主が死に至ることもあります。

それに対して白血病を起こすレトロウイルスは感染細胞を破壊しないで、細胞の中に居続けます。いったん感染すると生涯体内に残るウイルスです。その他、口唇に水疱、あるいは帯状疱疹の原因になるヘルペスウイルスも神経系細胞の中に潜み続けるウイルス。体調が悪くなったり免疫力が落ちたりしたときに一気に増えて発症させます。

私が研究対象としているボルナ病ウイルス(Borna disease virus: BDV)は、馬やヒツジをはじめ犬や猫(よろよろ病)、さらにはダチョウなどの鳥類を含む広範囲の温血動物の神経細胞に感染し、脳炎を発症させて神経疾患を起こすウイルスです。これも感染細胞を殺しません。

ウイルスに感染して病気になるには、まず感染が成立する必要があります。感染症成立の要因は次の3つです。

- 病原体がある。

- 病原体が感染できる宿主細胞がある。

- 病原体が進入できる感染経路がある。

例えばインフルエンザウイルスは皮膚からは体内には入れませんが、呼吸器の粘膜につけば細胞内に入れます。一方、天然痘ウイルスは皮膚から感染します。ボルナ病ウイルスは神経系細胞を好み、脳や末梢神経に入れると感染が成立しますが、飲んだり注射で血管内に注入してもなかなか感染しません。

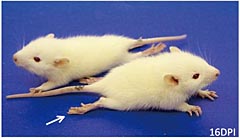

ボルナ病を発症したBDV-CRNP5(強毒)株

感染Lewisラットの運動障害(後肢と前肢の麻痺)

感染が成立したあとなぜ病気になるのかを、私は2つの方向からアプローチしています。1つは宿主要因。動物種や系統、感染時の年齢、免疫応答能などです。もう1つはウイルス側要因。ウイルス遺伝子の違いによるウイルス性状などです。

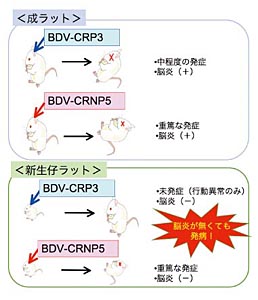

ボルナ病は、免疫応答依存性の病気だと長く信じられてきました。つまり免疫機構が完成して正常な免疫応答をする成体の場合は脳で増えるウイルスを排除するために、脳内の毛細血管から脳実質にリンパ球が浸潤していわゆる脳炎を起こし、神経症状も出ますが、生まれて24時間以内の仔ラットに感染させると免疫学的寛容により脳炎は起こらないから発症もしないのだと。ところが、本来なら発症しない新生児ラットを発症させて殺してしまうボルナ病ウイルスがあることを2002年、米国で研究中に発見しました。すなわちウイルスの病原性が免疫応答とは別の「未知の発症要因」により決定される可能性が示されたわけです。強毒ウイルスの遺伝子配列を調べると、1万個ほどの遺伝子のうち4カ所が一般的なボルナ病ウイルスと異なっていました。ボルナ病ウイルスはインフルエンザウイルスと同様に、RNAをゲノムとして持つウイルスで、RNAからRNAを創り出すための酵素「L-ポリメラーゼ」を持っています。L-ポリメラーゼの研究は遅れており、詳細が知られていません。強い病原性を示すウイルスは、この酵素の遺伝子とウイルスが細胞に付着するときに働く「外被糖蛋白質」遺伝子に違いがありました。これら4つの遺伝子のどれがボルナ病ウイルスの病原性を左右しているのかをつきとめることが、現在の目標です。

人間におけるウイルスの病原性とは?ウイルス感染しても発病しない方法は?

ボルナ病ウイルス持続感染Vero細胞

におけるウイルス蛋白質の局在。

ウイルス蛋白質は、M期の細胞では細胞質よりも

核内の染色体に多く局在していた。

(A:緑色)ウイルスP蛋白質、(B:赤色)ウイルスN蛋白質、

(C)染色体、(D)AとBを重ねた像。

具体的な研究手法は、さまざまな系統と年齢のラットの脳に直接ボルナ病ウイルスを感染、体内でのウイルスの増え方と宿主遺伝子発現の変動、脳病変、症状、行動の3つを解析すること。さらに、遺伝子組換えウイルスをつくり、どのウイルス遺伝子が病原性を左右するかを調べることです。研究成果はまず、動物におけるボルナ病ウイルスの病原性に関わる遺伝子と発病のメカニズムを解明する上で役立ちます。

一方、ボルナ病ウイルスは人間の脳からも分離されていますが、それが何かの病気に結びついているのか、また、どのようなルートで感染するのかなど、詳しいことは分かっていません。動物における病原性の解析は、人間における病原性を探る一助になります。つまり、どのようなゲノムをもつボルナ病ウイルスがどのような症状を起こすのかを実験動物で調べていくことが、人間の脳から見つかったボルナ病ウイルスが人間にどのような症状を引き起こすかを探る助けにもなると考えています。

ボルナ病ウイルスやインフルエンザウイルスは感染した細胞の核に入っていきます。RNAをゲノムとして持つウイルスなので、理論的には核に入らなくても増殖することは可能なはずなのに、なぜ核に入り複製するのかが大きな謎です。ウイルスは必要最低限の遺伝子しか持っておらず無駄な行動をしないだけに、何か訳があるはずです。この理由が解明されれば、ボルナ病ウイルスやインフルエンザウイルスに感染しても病気にならない「発症予防法」の開発につながる研究になるものと注目しています。

感染動物飼育施設を生かした共同研究や地球温暖化がウイルス感染に及ぼす影響の研究も

CRP3株(標準株)とCRNP5株(強毒株)

の神経病原性の相違

産学連携で期待しているのは、ウイルス感染により発現量がかわる「宿主蛋白質の同定・解析」あるいは蛋白質の局在解析ができる企業とのコラボレーションです。

また、企業が開発した医薬品の抗ウイルス性の確認や、近々設置予定のマウスやラットなどの感染動物飼育設備を活用した共同研究なども視野に入れています。

今後取り組みたいテーマは「地球温暖化による暑熱ストレスがウイルス感染に及ぼす影響について」。平均気温が2〜3℃上昇すると世界のあらゆる地域で温暖化による悪影響が深刻化すると考えられています。ウイルスが細胞や動物に感染する際に、暑熱ストレスを与えるとどうなるのか。まず、影響の有無から調べていきたいと考えています。