- HOME

- 研究・社会連携

- 産官学連携

- 研究探訪(研究者紹介)〜サギタリウスからのメッセージ〜

- 理学部 物理科学科 堀田 知佐 准教授

理学部 物理科学科 堀田 知佐 准教授

物質の性質を研究する物性物理学 人類の知見の蓄積…その研究の先に科学技術の発展がある

宇宙も地球も生物も、そして身の回りの物体も、すべて「物質」である。

文字どおり、「物質」の「性質」を研究する物性物理学。

そのめざすところは、電子というミクロなレベルの研究から、

物質全体の性質を理解・解明すること。

目に見えない世界の不思議に迫る、魅力に満ちた学問である。

電子のミクロな量子力学的相互作用の仕組から、物質のマクロな性質の謎が解けていきます。

物理学は、主に宇宙、物性、原子核、素粒子という4つの大きな分野に大別されます。その違いは、研究対象の大きさやエネルギーにあります。物性物理学は、広義にはマテリアルサイエンス(物質科学)と呼ばれる大きな体系の一部であり、物理学、化学、生物学といった多分野にまたがり、私たちの生活に最も身近な「物質」の「性質」を研究する学問です。目に見えるサイズを「マクロ」、目に見えないくらい小さなサイズを「ミクロ」といいますが、物性物理学はこのマクロとミクロをつなぎ、ミクロなレベルからマクロな性質を理解しようとするものです。最近はやりの、カーボンナノチューブやグラフェンをはじめとするナノサイエンス(nm=10-9m)などもその一つです。

物質内のミクロな世界での主役は電子です。「電子は粒子であるとともに波である」ということをどこかで聞かれたことがあるでしょうか。この電子の「波動性」という性質は量子力学と深いかかわりがあります。量子力学的には、電子はド・ブロイ波長とよばれる長さの範囲のどこに出現してもおかしくありません。電子が古典粒子だとすると、どの時刻にどこに存在するかはニュートン力学の上で一意に定まります。しかし量子力学では、ド・ブロイ波長内のどこに現れるかは、電子を表す波の振幅の2乗の確率で決まっており、決して一意に確定しません。電子の干渉縞の実験は、無数の電子がこの確率にしたがってある長さの範囲の「どこか」に現れるのを観測し、その結果、波の確率振幅が無数の電子のあらわれた場所の濃淡として見えた、というものでした。

端的に言えば、「量子力学的に振る舞う電子が無数(マクロな数)に集まって起こる不思議なこと」を解明することが私たちの目的です。

高校でアボガトロ数(10-23個/m3)という数を習ったと思います。「無数」とはこのアボガドロ数ほどの無限とも思える大きさの数です。実は無数といっても、物質内の電子のうちほんの一部の電子しか物質の性質に寄与しない(フェルミ縮退)のです。それでも、量子力学的な波として互いに干渉し合う電子は十分たくさん存在します。そしてそこに不思議が生まれます。ド・ブロイ波は温度が低いほど長くなりますので低温ほど量子力学的な現象が実現しやすくなります。この世で最も低い温度、絶対零度は-273Cです。しかし現実には物質を冷やすにはひじょうに高い技術が必要であるために、こうした電子の不思議な性質が見出されはじめたのは、低温技術が発達しはじめた1900年代初頭からでした。

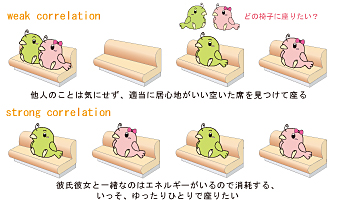

■強相関と弱相関のイメージ

上が強相関、下が弱相関のイメージ。弱相関系では電子は、他の電子と接触してもあまり気にしないおおらかなふるまいをする。強相関系は、たとえばガラガラの電車では乗客同士が離れて座るように、電子も互いを意識しあった振る舞いをしようとする状況と似ている。

「電子のスピン」が変われば、物質の性質が劇的に変わります。

フェルミ縮退の背後には、電子は同じ場所に2つ同時に存在できない(パウリの排他律)という量子力学のルールがあります。このルールのもと、電子は物質内を動き回ろうとします。一方、電子には電荷があり、クーロン相互作用という、互いにさけあおうとする静電気的反発力が働いています。このクーロン力が強い系を強相関、弱い系を弱相関と呼びます。私が主に興味をもっているのは強相関電子系です。強相関系では、電子が互いを避け合おうとするあまり、がんじがらめになって動けなくなる場合があります。これを強相関絶縁体といいます。一方、もともと電子は物質全体に広がる大きな波になろうとしています、それが成功すれば金属です。つまり、広がろうとする性質と互いを抑制し合おうとする性質が拮抗して一時触発の状態にあるのが強相関系であり、ここにはいわゆる量子統計力学の醍醐味ともいえる不思議な現象が豊富にあります。

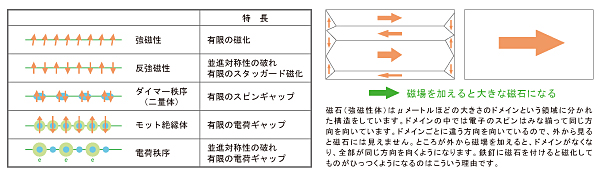

強相関は、伝導性の問題にとどまりません。電子は量子力学的な内部自由度「スピン」という性質を持っています。電子のスピンは上向きと下向きの2種類しかなく、無数の電子のスピンの向きがそろえば、マクロには磁石になります。この性質は、一昔前のカセットテープ(磁気テープ)や、最近ではハードディスクの記憶素子などに利用されています。

磁石の発見は紀元前ギリシャに遡ります。しかしおよそ2500年にわたり、その起原は謎でした。実はその答えは、量子力学的相互作用にありました。電子同士がクーロン相互作用をしながら場所を交換したりする過程を通じて、スピンを同じ向き、あるいは逆向き(上と下)に揃えようとする力が生じます。これは純粋に量子力学の帰結です。普通の磁石は、強磁性体と呼ばれ、「静止した」電子のもつスピンがある方向に揃った状態にあり、電気を通しません。一方、電子が結晶中を動き回りながら、スピンの方向を揃えて磁石になる場合もあります。これを金属強磁性といいます。これらはすべて、電子同士、あるいはスピン同士の相互作用の強さや性質によって生じる豊かなバライエティなのです。

目に見えない世界のふしぎを解き明かす基礎物性物理学の進歩の先に、現代社会のテクノロジーの発展があります。

具体的な物質でお話をしましょう。

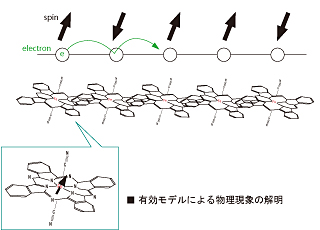

最近、私が研究する物質の中に、フタロシアニン錯体という、一次元のきれいな分子性導体があります。この物質は、巨大な負磁気抵抗という性質をもっています。磁場をかけると電気を通しやすくなり、何桁も電気抵抗が下がるのです。この物質は花のような形の分子が一列に並んでできています。花の芯の部分には鉄(Fe)という磁気的な性質をもったイオンが入っていて、ここにスピンがいます。花びらの部分には別の電子がいて、花から花へと飛び移って電気伝導性を担っています。この動き回る電子のもつスピンは、それぞれの花の上で、Feスピンと相互作用をしています。Feスピンは↑↓↑↓↑↓のように並んでいます。相互作用によって、電子スピンはFeスピンと同じ方向を持った方が得になっています。そのため、このFeスピンは↑↓↑↓↑↓に対して、ある特定のスピンの電子が隣の花に飛び移ろうとするとFeスピンの向きが反対になるのでエネルギーが損をして飛び移りにくくなっています。電子同士も相互作用があり、隣の花に別の電子がいない方が好ましい状況です。全体としてとても絶縁体に近い状態にあるのですが、ここに磁場を加えると電子のスピンが揃えられて電気が流れやすくなるのです。その理由はまだ完全にはわかっていません。

私は有効モデルと呼ばれるシンプルなモデルをたて、電子の相互作用、スピン同士の相互作用、磁場の効果のすべてを包括して量子力学的に「解く」ことによって、その性質を明らかにしようとしています。相互作用がある難しい問題なので、いわゆる素手では解けません。最新の計算機手法を駆使して、数値的に解き、その結果を他の方法と併せて理解しようとしています。この問題が理解できれば、強相関電子系の重要なトピックスの一つである巨大負磁気抵抗に対して、新しい発現機構を提案できることになります。

フタロシアニンという分子は、実は染料でもあり、新幹線の青はフタロシアニンブルーです。また半導体にかわる新しい「無害でエコな」太陽電池の材料としても現在研究が進められています。

物性物理学の魅力のひとつは、「実際に具体的な問題が解けて、一歩一歩何かがわかっていく」ことだと私は思っています。一時、物性物理の一部に対して「銅鉄主義」(銅で何かが見つかったら鉄でやってみよう)という由緒ある考え方への批判がありました。つまり各論的にいろいろな「小さな話題」を解明することによってその種類の数だけ論文が書けるが、これは「学問として高尚ではない」という見方です。しかし何十年にわたる物性物理学の歴史を経て、その積み重ねが人類の宝ともいえる知見をもたらしたことは特筆に値します。物性物理学は各論でもあり、また各論から一般論を抽出する過程でもあり、一般論から各論へ戻る過程でもあります。そのどこかにさまざまな研究者が寄与しています。

こうした基礎物性物理学の進歩のそばに必ず、テクノロジーへの応用があります。今は当たり前になったPCや携帯電話の内部は物性物理学の知見でいっぱいです。中身を知らないままにこうした便利な道具を使うこともできますが、なぜ、そのようなことが起こるのか、目に見えない世界にはどんな不思議なことがあるのかを、機会があればぜひ考えていただきたいと思います。

■いろいろな長距離秩序