- HOME

- 学部・大学院

- 経済学部 経済学科

- 京都産業大学における教育の質保証に向けた取り組み

- 結果分析・改善計画(平成24年度 秋学期)

結果分析・改善計画(平成24年度 春学期)

1.結果の総評

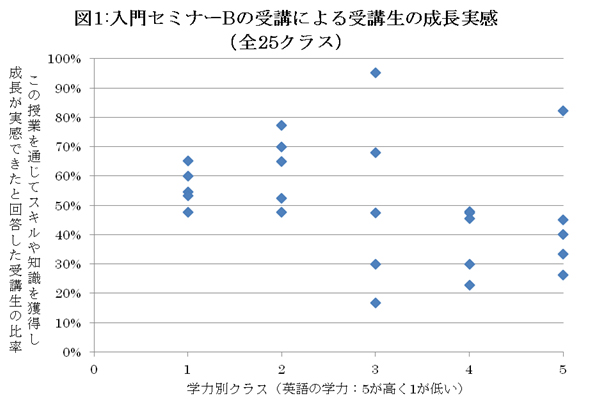

経済学部では、導入科目である「入門セミナーA」以外の科目においてもBアンケートを実施しているが、今回は重要な導入科目であり、春学期に25クラス開講された入門セミナーAに絞ってアンケート結果について検討を行った。アンケートの結果から見えてきた問題点は、クラスによって授業に対する満足度に大きなばらつきがあるということである。

入門セミナーは英語の学力別で編成されており、問題が教員側にあるのか学生側にもあるのかについて慎重に検討し、低い満足度のクラスの底上げをする必要がある。

2.調査結果にみられる本学部授業の課題

- クラスによって出席状況にばらつきがある。

- 入門セミナーAが1限のミクロ・マクロ経済学入門の理解の助けになったかという質問に対して、「助けになった」と答えた人の割合が30%以下と極端に低い評価のクラスがあった。

(受講生の1割未満しか「助けになった」と評価していないクラスが4クラスあった。) - 2.のクラスの共通点として、休んだ理由のうち最も多いものに、「授業が分からなくてつまらない」という理由が挙げられており、受講生の学力と教員の理想とする授業のレベルに乖離がある可能性がある。

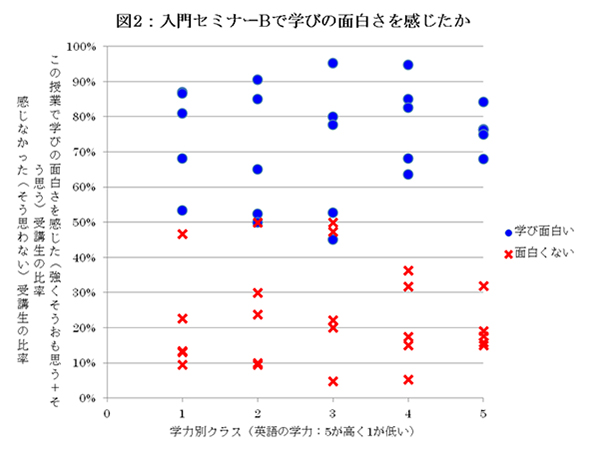

- 受講生がどのような授業に満足感を覚えるかについては、「学びの面白さを感じた」という項目と、「1限の授業の理解を深める助けになったか」という項目との関連がある。

3.2の各項目についての改善計画

秋学期から来年の春学期にかけて、1.から4.すべての問題について関わる対策として、教員に対して、あらかじめ学力別に編成されたクラスの学力レベルの情報を知らせるという対応を行う。これにより、教員に授業内容や手法を再考する機会を与え、学生側の問題点と教員側の問題点の両方を明らかにしたい。その後改めて、

- 教員の授業内容や力量にばらつきはないか

- 授業の進め方に無理はないか(レベルの高い授業を行うことで、学生の授業に対する拒否感を生んでいないか)

- 入門レベルの授業であっても、学生に学びの面白さや発見を感じてもらう工夫ができている教員とできていない教員がいるのではないかといった点について検討を行い、必要な対策を行う。

入門セミナーAの学習実感調査について

この調査は、2012年春学期に行われた学習実感調査(Bアンケート)の中から、「入門セミナーA」のデータを抽出して、参考までに簡単な分析を行ったものである。

回答者の数が1つの授業につき平均で21.84人と少人数であること、学生が英語の学力試験によってクラス分けされており、回答者の母集団の性質がクラスによって異なること、などの理由から、今回は詳細な統計分析を行わなかった。

気が付く点としては、

- クラスによって出席状況にばらつきがある。

- 必修科目ということで、シラバスはあまり読まれていない。

- 入門セミナーAが1限のミクロ・マクロ経済学入門の理解の助けになったかという質問に対して、「助けになった」と答えた人の割合が30%以下と低い評価のクラスがあった。

(受講生の1割未満しか「助けになった」と評価していない極めて低評価のクラスが4クラスあった。) - 3.のクラスの共通点として、休んだ理由のうち最も多いものに、「授業が分からなくてつまらない」という理由が挙げられている。

- 受講生がどのような授業に満足感を覚えるかについては、「学びの面白さを感じた」という項目と、「1限の授業の理解を深める助けになったか」という項目との関連がありそうである。

今回は、回答者の母集団の性質についてのデータがないため、様々な問題が教員側に起因するものなのか、学生側にも原因があるのかがわからない。そのため、拙速な結論付けは避けなければならないが、

- 教員の授業内容や力量にばらつきはないか

- 授業の進め方に無理はないか(レベルの高い授業を行うことで、学生の授業に対する拒否感を生んでいないか)

- 入門レベルの授業であっても、学生に学びの面白さや発見を感じてもらう工夫ができている教員とできていない教員がいるのではないか

といった点について、検討を行う必要がある。入門レベルの授業で、どの教員に当たったかによって、理解の程度に差が生じ、その後の学ぶ意欲が削がれるようなことがあってはならない。アンケートには具体的な授業改善点についても受講生の意見が書かれており、目をつぶることなく内容を検討して対策を行う必要がある(困難でやりにくいことではあるが)。