- HOME

- 研究・社会連携

- 産官学連携

- 研究探訪(研究者紹介)〜サギタリウスからのメッセージ〜

- 総合生命科学部 生命システム学科 教授 伊藤 維昭

構造生物学研究センター員 総合生命科学部 生命システム学科 教授 伊藤 維昭

タンパク質が決まった場所まで運ばれるメカニズムについて研究

大腸菌を用いて、新しく作られたタンパク質が細胞内の決まった場所まで運ばれるメカニズムについて研究し、その中でタンパク質が合成途上で発揮する速度調整機能の解明に取り組んでいます。

自らタンパク質合成にブレーキをかける「SecM」を発見

一般の人にとってタンパク質は栄養素という認識だと思いますが、タンパク質の研究者は遺伝子の産物というとらえ方をしています。なぜなら、タンパク質は20種類あるアミノ酸の配列によって多くの種類が作られ、その配列は遺伝子からの指令によって決まっているからです。そして、これらのタンパク質は立体構造を形成することで、さまざまなはたらきをします。

また、タンパク質はそれぞれ細胞内で存在する場所が決まっており、合成されたタンパク質を然るべき場所に運ぶ機能を持ったタンパク質も存在しています。私は構造生物学研究センターで、大腸菌を用いてタンパク質がどのようにして決められた位置へ運ばれるのかという問題を取り上げ、特に細胞の膜を超えた移動についての研究に取り組み、この過程で「SecM」*というタンパク質を発見しました。

合成の速度調整機能がその後のタンパク質の運命に影響

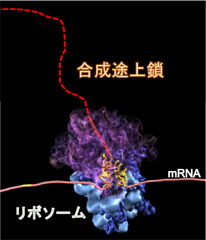

SecMは170のアミノ酸からできており、タンパク質が合成する場であるリボソームで合成が進んでいくと、必ず166番目辺りで停止するのです。さらに研究を進めるうちに、SecMはこの一時停止によって分泌タンパク質の輸送にはたらく「SecA」というタンパク質の生産を調整していることが明らかになりました。

SecM自身が分泌タンパク質の性質を持ち、合成途上鎖が受ける分泌の力でブレーキが解除されます。この様なモニタータンパク質はSecM以外に、「MifM」が知られ、アミノ酸配列も自然界での分布も異なるため、それぞれの生物種が進化の過程でこうした機能を独自に獲得したと考えられます。つまり、同じような機能を持つタンパク質は、多く存在すると推測できるのです。このことから、タンパク質合成の速度の調整によって、新たに生まれるタンパク質の運命がどのように影響されるのかの解明に取り組んでいます。

こうした研究において重要なことは、合成途上のタンパク質と合成装置であるリボソームの立体構造を決定することであり、センターの環境を活用して研究を発展させれば、ここからインパクトのある研究成果が生まれると期待しています。

©2002 National Institute of GeneticsAll rights reserved. Created by META

用語集

SecM

大腸菌の分泌モニタータンパク質。自らの翻訳にブレーキをかける性質をもち、タンパク質分泌装置の発現制御を行っている。

代表論文

- Ito, K., Chadani, Y., Nakamori, K., Chiba, S., Akiyama, Y., Abo, T. Nascentome analysis uncovers futile protein synthesis in Escherichia coli. PLoS ONE. 2011; 6(12): e28413.

- Chiba, S. and Ito, K. Multisite ribosomal stalling: a unique mode of regulatory nascent chain action revealed for MifM. Mol. Cell, in press (10.1016/j.molcel.2012.06.034).