国際関係教員によるニュース解説!(2018年)

今世界で起こっていること、日本との関係、私達の、未来について。

国際情勢を知り、世界の諸問題に対する自分なりの理解を深めてほしいと思います。

このコーナーでは、国際関係の専門の教員がタイムリーな話題を学術的に紹介していきます。

「グローバルな課題」の負担は誰が負うのか?~COP24「パリ協定」運用ルールの合意をめぐって/正躰 朝香 教授 2018.12.25

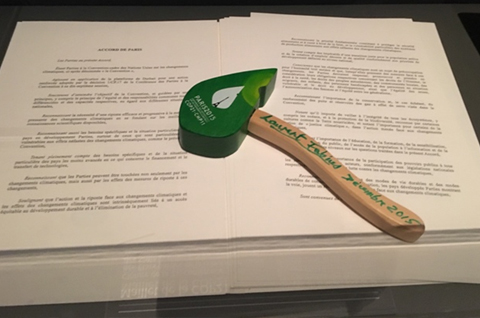

ポーランドでのCOP*24(温暖化防止枠組み条約第24回締約国会議)において、2015年のCOP21で採択されたパリ協定の運用ルールがようやく合意に至った。パリ協定が採択された2015年12月のCOP21は、11月にパリで凄惨な同時多発テロが起こった翌月で、開催自体が危ぶまれた会合だった。テロに屈しないことを宣言し、国際社会の団結と協調の象徴として、京都議定書以後の新しい枠組みの合意が是が非でも必要であった。フランスの外相であったファビウス議長が採択の木槌を下ろした時、会場は拍手と歓声に包まれ、互いへの称賛と尊敬とに溢れていた。まさにグローバルな課題への国境を越えた協力を具現化したような瞬間であった。その後、具体的な運用をめぐる意見の対立や、アメリカの離脱宣言など、成果の乏しい2回の会議を経て、ようやく今回の運用ルールの合意へと至った。

環境問題での現在の対立軸は、環境が国際政治の問題として認識された1970年代からすでに現れていた。環境への負荷を重ねて発展した「先進国」と、環境への負荷をかけてでも発展を優先したい「途上国・新興国」との対立。そして例えば温暖化による海面上昇で国土が水没の危機にさらされる島嶼国とさほど危機感を感じない国々との間にみられるような、各国間の被害と意識の差である。

「地球環境を守るべき」、「温暖化を防ぐべき」という価値を共有している国際社会だが、「その責任は誰にあり、対策のコストを誰が負うのか」という点での合意は困難である。先進国なのか、現状の排出量の多い国なのか、それとも各国の富裕層なのか。パリをはじめフランス各地で続くジレ・ジョンヌ(黄色いベスト)運動の発端も、パリ協定でEUが約束した温室効果ガス削減目標達成のためのガソリン税の導入(比較的所得の低い層への負荷となる)に対する抗議運動だ。ガソリン税の凍結発表後も運動は続き、単なる暴徒と化した一部の参加者も含め、運動の目的は反マクロン政権となっているが、その根底にあるのは、「金持ち優遇への不満」、「グローバル化の勝ち組への反発」という大きなうねりであり、この傾向は欧米各国で共通してみられる現象である。

グローバルな課題、国境を越えた地球規模の問題。環境問題を筆頭に、貧困、人権、難民と、このように表現されるイシューの深刻さと重要性は増すばかりだが、容易に国境を越えるこれらの問題に対処するのは、依然として国境で区切られた主権国家だ。国際社会は主権国家以外のアクター(主体)が重要な役割を果たすようになっている一方で、ウェストファリア条約以来続く主権国家システム自体が大きく変化したとはいえない。各主権国家の上位にたち、強制力をもって実行を促す世界政府が存在しない国際社会において、価値の共有がある程度進んでも、そのためのコストや危機感が一致しない以上、強制力をもって約束を履行させることは難しい。

グローバルな課題の責任は誰がどう負担するのか。そして世界政府のない国際社会で、いかに秩序を維持して協調行動をとるのか。「グローバル・ガバナンス」をめぐる国際社会の抱える根本的な問題は、グローバル化の弊害や歪みが目立つ国際関係の現状に重くのしかかっている。

*COPとは、ある条約の締約国が集まって内容について協議する会議(Conference of the Parties)をさす。こでは、1992年の地球サミット(国連環境開発会議)で採択された「国連気候変動枠組み条約」の締約国による会議のこと。数字は回数を示す。

パリ協定とCOP21ファビウス議長が採択時に下ろした木槌(筆者撮影)

黄色いベスト運動で火の手のあがるシャンゼリゼ通り(2018.11.24)

ギリシャ産チーズ、「フェタ」を知っていますか?- 地理的表示:EU-日本EPAの一断面 -/鈴井 清巳 教授 2018.12.17

前回扱った「EU-日本EPA」は、2019年2月1日発効に向けて手続きが進んでいる。本協定で新たに導入された「地理的表示(GI;geographical indications)」について取り上げよう。

2012年8月、ギリシャに調査に出かけた時のことだ。時あたかも、ギリシャ危機の最中、アテネの中心部では、地下鉄はストライキで止まり、街にはデモ隊が行進し、警察官が規制のために繰り出していた。EU-日本EPAに関する論文を準備していた私は、自動車vs. 非関税障壁 という対立構造、つまり日本からEUに対しては輸出される主要製品である自動車にかかる関税10%の引き下げの要求に対して、EU側からは日本市場の非関税障壁(関税以外に輸出入を阻む制度や手続き)の撤廃が要求される、という基本的な対立構造だけではなく、EU内でユーロ危機の引き金になった小国ギリシャの視点からこの問題を見てみたいと思い、ギリシャ政府のMinistry of Development, Competitiveness, Infrastructure, Transport & Networks という省の、Directorate General for International Economic Policy, Directorate for International Trade Policyにインタビューを申し込んでいたのだった。

その局のオフィスはアテネ中心部の繁華街にあるのだが、よく場所が分からない。思い余って歩道に待機している警察官に場所を聞くと、「連れて行ってやるよ」、と2名の警察官が付き添ってくれた。勤務中に良いのかと思ったが、快く案内してくれた。

オフィスの入っているビルの1F受付でパスポートを預け、エレベーターで上階に上がると課員が出迎えてくれた。奥の会議室に通されると、局長、欧州通商政策・WTO問題担当者1名、サービス貿易担当者3名、知的財産権担当者1名、の全6名がずらりとテーブルに並び、名刺交換の後、さっそく意見交換及びインタビューが始まった。まず私がEU-日本EPA交渉につき現状認識を若干話した後、ギリシャ側の立場について聞いた。すると「フェタを知っているか?」との質問があった。「フェタ?」事前調査として、ギリシャの産業・貿易構造や、対日貿易の少なさなどは調べていったが、個別の農産品については知識がなく、知的財産権担当者から、GIについての説明とともに、ギリシャの特産品としての「フェタ(チーズ)」について熱い説明がなされた。GIとは、地方の特産品(農産品)について、その品質がその土地の気候・土壌・水質・伝統的製造法など、他の土地の生産者では作り得ない高い付加価値を持っていることを法的に(知的財産権によって)保護しようとする制度である。他の土地の似たような商品の生産者は「この商品名を名乗ってはならぬ」というものである。

「フェタ」はヤギのミルクから作ったギリシャの伝統的なチーズで、数少ないブランド力のある特産品なので、是非ともGIによって差別化を図り保護したい、との趣旨であった。「ギリシャにいる内に、是非食べてみてほしい」との勧めを受けて、インタビューを終えた。残念ながらギリシャ滞在中には食べる機会がなかったが、ギリシャ調査の後に移動したキプロスの首都レフコシアで入ったタベルナ(街の食堂)で、メゼ(地中海料理の前菜、写真)の盛り合せを注文した際、その中に両面を焼いたチーズらしきものがあったので、何かと尋ねると「フェタ」! 「これだったか!」と期せずして「フェタ」を食べることとなった(キプロスはギリシャ系住民が多数を占める人口90万人の小国である)。

EU-日本EPA交渉はその後進展し、私も学会などで研究報告を続けていたが、交渉もいよいよ大詰めに差し掛かっていた2017年の7月に、ギリシャが欧州委員会に「フェタ」のGIの保護水準について不満を持ち、EU-日本EPAで完全な権益保護を求め、欧州委員会もそれに応じたことを知った。欧州委員会貿易担当のマルムストローム委員が、「EUで認められているGI要件を満たさない『フェタ』の日本での呼称使用はEPA発効から7年間の猶予期間を経て排除される」との見解を示したのである(2017年7月6日)。ギリシャのパパディミトリウ経済・開発相は、「GIをめぐるギリシャの権益を完全に反映しない通商協定は支持しない」と主張した。ギリシャでの調査から5年後に、ギリシャにとって「フェタ」に対する権益の重要性は、EPAそのものの成立を左右する程のものであることを改めて認識するに至ったのであった。

EUの農産品・食品の中には、世界でも競争力を持つものが幾つかある。ワインは勿論のこと、チーズもその1つであり、「カマンベール」、青かびの「ゴルゴンゾーラ」、白かびの「ブリ—」などは日本でも知られている。これらは「フェタ」とともに、関税割当の対象となり、日本の国内市場での消費動向を考慮した割当枠が設定されることとなっている。日本側も、これに対応してGI制度を整備し、「神戸ビーフ」、「但馬牛」、「夕張メロン」などが法的な保護をうけることとなった。EUの法規範が、EPA交渉を通じて、EU域外へ拡張される一事例で、EUの巧妙な通商戦略の一環と考えることができる。

発効予定のEU-日本EPAでは、EU側71産品、日本側48産品が、GIの指定対象になっているが、ギリシャの産品はフェタを含め4産品がGIによって保護されることとなった。

(注)関税割当制度: 一定の輸入数量の枠内に限り無税又は低税率(枠内税率)を適用し需要者に安価な輸入品の供給を確保する一方、この一定の輸入数量の枠を超える輸入分には高税率(枠外税率)を適用することによって、国内生産者の保護を図る仕組み。(農林水産省のHPより)

筆者撮影

「海洋プラスチック問題」/井口 正彦 准教授 2018.11.20

近年、海洋プラスチック問題が大きく取り上げられている。プラスチックごみが海へと流出し、徐々に細かくなりいつまでも海に漂い続けるという問題だ。国連環境計画(UNEP)によれば、年間800万トン以上ものプラスチックごみが海に流れ込んでいると推定されている。

海洋プラスチックごみの問題が国際社会で緊急度の高い問題として取り上げられている理由の一つは、人体への悪影響が懸念されているからである。5ミリ以下のプラスチックの破片(マイクロプラスチック)には有害物質が付着しやすく、食物連鎖で上位に行くほど濃縮されると言われている。イギリスの沿岸で採れた二枚貝や、世界各地で生産される塩からもマイクロプラスチックが検出されるなど、すでに世界中で事例が報告されており、食の安全を脅かしている。

では、こういったプラスチックごみはどこから来るのか。環境省によると、2010年の推計で海洋に流出したプラスチックごみが多い国は、中国(353万トン/年)、インドネシア(129万トン/年)、フィリピン(75万トン/年)、ベトナム(73万トン/年)の順となっている。これだけを見ると問題は主に新興国・開発途上国が問題発生源のように見えるが、そもそもこれまで先進国が、これらの国にプラスチックごみを「輸出」していた事実も無視できない。日本も例外ではない。2017年に日本が一年間に排出するプラスチックごみは約900万トンであり、そのうち約143万トンが外国に輸出され、中国が72%を占めていたのである(財務省貿易統計より)。しかし、中国が2017年末に廃プラスチックを含む資源ごみの輸入を禁止したことにより、日本では行き場のないプラスチックごみが増加している。また、中国以外の輸出先であるマレーシアやタイも輸入禁止、ベトナムでは輸入制限措置がとられ始めている。先進国でも、使い捨てプラスチック製品の使用量を減らす動きが出始めた。欧州連合(EU)はストローや皿など、使い捨てプラスチック製品の使用を禁止する方針を打ち出し、プラスチックの容器や包装に課税することも検討し始めている。

マイクロプラスチックは我々の普段の生活からも出ていることも忘れてはならない。我々が普段使用している歯磨き粉や洗剤などの中には、極小サイズで生産された「マイクロビーズ」が含まれたものがある。こうしたものは、下水処理を通り抜けて海に流出している。こうしたことから、イギリスやカナダではすでに、マイクロビーズを含む商品の製造・販売を禁止している。

一方、日本では2018年6月に法改正が行われ、企業にマイクロビーズを含む洗顔料や歯磨き粉の製造と販売の「自粛」を求めたばかりである。また、日本はプラスチックごみによる海洋汚染を解決することを目指す海洋プラスチック憲章(2018年のG7サミットで採択)にもいまだ署名していない(2018年11月現在)。

日本は、ごみの分別やプラスチックリサイクルなどの分野では、先進国でも高いレベルにある。来年、大阪で開催されるG20サミットでは、海洋プラスチックごみ問題を含む諸問題に関する議論をいかに深めることができるか、議長国としての日本の手腕が注目される。

海洋プラスチック問題:GreenpeaceのHPより

「ヌスラ戦線」とシリア情勢/北澤 義之 教授 2018.10.30

人質解放問題をめぐり「ヌスラ戦線」*1(Nusraとはアラビア語で勝利の意)が、メディアの注目を集めている。この組織は、2011年から内戦状態に陥った中東のシリアの中で影響力を拡大したジハード主義のグループである。ジハード主義者とは、偏狭なイスラムの解釈に基づいて「反イスラム的」とみなした相手に対し、一方的な暴力行為をも辞さない過激派を指す総称である。代表格はアルカーイダである。政府と民主化勢力の対立に、ヌスラ戦線が加わり三つ巴の対立が展開されている。なおIS(イスラム国)の影響力も一時大きかったが、ISはアルカーイダやヌスラ戦線とも、対立しているので実際には4つの勢力が国内で対峙してきた。その中でISやヌスラ戦線は、活動資金調達のために誘拐にも手を染めてきたのだ。

シリアの混乱が続いている主な要因は、政府の統治能力低下と、国民の支持喪失である。こうなると、国際社会の役割が重要になるが、アラブ連盟や国連安保理による調停は何度も失敗している。その後は、ロシア、トルコが直接介入している。米国は、直接介入には慎重な姿勢だ。そして介入する各国の立場が一様ではないことが問題を長期化させている。ロシアはアサド政権を支持し、トルコや米国はアサド政権に反対している。また米国はイスラム過激派の排除と化学兵器の廃棄に重点を置くが、トルコはクルド人の動向にも警戒している。「ヌスラ戦線」をめぐっては、カタールが支持する一方、シリア政府やロシアはこれへの攻撃を求めている。トルコは「ヌスラ戦線」をテロ組織と認定しながらも、イドリブ近郊の支配地域からの平和的撤退を求めている。人質問題*2の環境もシリア情勢の複雑な対立・協力関係の狭間で変化し、今回はそれが幸運な方向に傾いたといえるだろう。

東方経済フォーラムを振り返る/河原地 英武 教授 2018.10.30

今年九月十一日から十三日までロシア極東の都市ウラジオストクで「東方経済フォーラム」が開かれた。これはロシアが自国極東部の経済発展を目指し、外国の投資を呼び込むためのもので、今年で四回目の開催となる。約六十ヶ国、五千人以上(その多くはビジネスマン)が参加する大規模な会議で、プーチン大統領は無論のこと、安倍首相も二回目以降は毎年参加している。

日本は災害続きで、その復旧もままならない大変な時期であったが、安倍首相は十日から四日間、国を留守にしてウラジオストクに赴いた。ロシアに対する力の入れ方がよくわかろう。

プーチンにとっても日本の経済支援は魅力的であり、また日本を味方につければ、経済制裁解除の突破口が開けるとの計算もあったと思われる。それゆえ従来、ロシアは日本に柔軟な姿勢を見せてきた。しかし、今回はいささか事情が異なった。

というのは、東方経済フォーラムに先立ち、日露首脳会談が行われたが、合意された経済協力分野といえば、ウニの養殖やイチゴの温室栽培、パック旅行の策定など、ささやかな内容であったし、報道を見るかぎり、領土問題に関する進展もなかったからである。

それどころか、ロシアは日本に冷や水を浴びせかけるような行動に出た。ロシア政府は東方経済フォーラムの開催中に、極東で冷戦後最大規模の軍事演習を行ったのである。しかもそれには中国軍も参加したのであった。それは日米を仮想敵としたものとも受け取れる行動だった。

なぜロシアは日本に対し、こんなに冷淡になったのか。それは第一に、日米同盟がきわめて堅固であって、それにロシアが揺さぶりをかける余地なしと認識したせいだろう。

第二に、中国の存在である。今回、中国の習近平国家主席が初めて東方経済フォーラムに参加すべくウラジオストクにやって来た。中国が本格的な参入を決めれば、日本の影響力はどうしても弱まることになる。プーチン大統領はロシア極東の第一のパートナーとし習近平の中国を選んだのである。そのことを象徴するかのようにマスコミは、プーチンと習近平がエプロン姿で仲良くロシア式クレープを焼く様子を報じた。

しかもこの会合で、プーチンは日本側を唖然とさせる発言を行ったのである。彼は「今思いついたのだが」と断りつつ、「あらゆる前提条件なしで、年内に平和条約を結ぼう」と提案したのだ。領土問題を解決したのちに平和条約を結ぶという日露間の合意がいとも簡単に反故にされた瞬間だった。今後日露関係は、かなり厳しさを増すかもしれない。

バブルはまた繰り返されるのか—「リーマン・ショック」10年をめぐって/横山 史生 教授 2018.10.17

今年2018年は、2008年に米国で発生した「リーマン・ショック」から10年目に当たる。米国の大手証券会社リーマン・ブラザーズ社を含む数多くの銀行、保険会社などが巨額の損失を計上して経営不振や倒産に陥り、それをきっかけに全米で消費・生産が急激に減少して景気が後退し、それが米国の輸入減少=各国の対米輸出減少という連鎖で欧州・日本・新興国などにも波及したことにより、世界経済全体が大きな「ショック」に見舞われたのであった。

その根本原因は、2000年代前半における米国経済の好景気と低金利の時期に低所得層向け住宅ローンが急増したほか、それを含めて複雑な金融取引手法の開発が相次ぎ、多くの金融機関や投資家による投資が過剰なまでに膨張し、その結果として破綻が生じたこと、つまり「バブルの発生と崩壊」にほかならなかった。

経済活動は、「実体経済」と「マネー経済」の二つに大きく分けて考えることができる。「実体経済」は、様々な商品の生産・流通・消費という、人々の日常的な経済活動そのものを基盤とする。「マネー経済」は、資金の貸し借りや投資・資産運用が展開される場であり、人々が資産を少しでも増やすために株式投資をしたりマイホーム購入や企業設立という夢を実現するためにローンを借り入れたりするという、それはそれなりに切実な動機に基づくものも含まれるが、全体としては取引の規模・手法が肥大化・複雑化していく傾向があり、また常に投資リスクを伴うものでもある。

「バブルの発生と崩壊」とは、「マネー経済」が「実体経済」を上回る勢いで過度に膨張し独り歩きしてしまい、バランスが崩れ、結果的に社会全体に大きな混乱をもたらす現象であり、残念なことに、歴史的に各国で何度も繰り返して起こってきている。それは、バブル崩壊後しばらくは不況という苦しみの中で、バブル発生の原因となった過剰な投資への反省や予防策の立案が行われるものの、「実体経済」の景気が徐々に回復するにつれて反省が薄れ、「マネー経済」が再び拡大し始めていくのが、現実だからである。

リーマン・ショックから10年が経過した現在、米国経済は基本的には立ち直っており、株式価格もリーマン・ショック前の水準を大幅に上回っている。しかし、時の経過とともにバブル発生原因への反省(金融機関に対する規制の強化)は後退し、株価上昇に依存する傾向が強まっている。「実体経済」と「マネー経済」の間のバランスを取る上で重要な金利水準の調節についても、それを担当するFRB(米国連邦準備銀行)が、歴史的に蓄積された経験と理論に基づいて金利引き上げに着手しているにもかかわらず、トランプ大統領はいつものポピュリズム的動機から(金利上昇は株価下落につながるため、株価上昇を望む国民の気持ちを過度に忖度し)それを一方的に誹謗している。また、トランプ政権が世界各国との間で通商政策上の摩擦を引き起こしていることから、米国の「実体経済」の先行きに不安が生じ始めている面もある。こういった動きに着目するならば、歴史的宿命ともいうべきあの悲喜劇がまた繰り返される危険性も否定しきれないが、市場が政治よりも賢いという場合もある。今回ばかりは、その可能性に期待したい。

「米国第一主義」の意味を考える/高原 秀介 教授 2018.10.03

先般の国連総会の一般討論演説で、トランプ米大統領は米国の国益を最優先事項とする「米国第一主義」を改めて表明した。今やトランプ大統領は時の人となって久しい。その一挙手一投足に、世界は右往左往しているばかりか、彼の発言や姿勢に対する諦観すら伺える。とはいえ、国際秩序への無関心に始まり、国際政治の動向を大きく左右しかねない米国の方針転換は、世界の未来に暗雲を投げかけかねないものである。

20世紀初頭のウッドロー・ウィルソン大統領以来、リベラル国際主義の伝統を掲げてきた米国は、トランプ大統領の就任によって大きな歴史の節目に差し掛かっているといえるのかもしれない。100年前にあたる1918年の中間選挙では、ウィルソン大統領が共和党に議会での多数派を奪われ、米国による国際連盟への加盟を実現できなかった。その意味でも、2018年11月の中間選挙は、今後の米国の方向性を占う重要な分岐点となるだろう。

今回の国連演説でトランプ大統領が、他国の干渉を拒絶する根拠としてモンロー主義(1823年に第5代大統領モンローが、米欧の相互不干渉や南北アメリカの一体性とそこでの米国の優位性を提唱した外交方針)に言及したことに注意を払う必要があろう。

歴史的に見れば、米国は元来孤立主義の国として誕生した。独立革命ではフランスの軍事的支援を得る一方、独立後には一転して英国との和解を図りつつ、総じて欧州列強諸国と距離を保つことが自存自衛のための国是であった。もちろん、世界と米国の関係性を考慮に入れれば、現代における孤立主義は時代錯誤も甚だしい。

その一方で、「単独行動主義」(unilateralism)もまた、建国期以来の米国外交の伝統である。初代大統領ジョージ・ワシントンは、大統領職を離れるその「告別の辞」(Farewell Address)において、欧州列強諸国との恒久的同盟を禁ずると同時に、米国の行動の自由を示唆していた。「単独行動主義」の具体的展開は多様である。2000年代前半のブッシュJr.政権期の「単独行動主義」が「過剰介入をめぐる行動の自由」であるなら、トランプ大統領によるそれは「過少介入をめぐる行動の自由」とも受け止められる。もちろん、そこには米国の国益の最大化という前提がある。

現状を問題視する米国世論は、果たして具体的解決策を見いだすだろうか。歴史上、米国を常に正常化させてきたその復元力に期待するのは筆者だけではあるまい。

表象される世界と「リアル」な世界:知的資源としてのニュースの限界を考える/マコーマック ノア 教授 2018.10.02

「ニュース」は、世界の出来事や問題についていろいろと教えてくれる。ただし、全てが報じられるわけではない。北朝鮮の核兵器保有やアフリカ大陸北部から欧州を目指す人波が取り上げられることが多くても、そうして国や地域で多くの人々が普通に暮らしている景色が紹介される事は少ない。ニュースは報道産業が作成する商品であり、商品は市場うけするものにしなければならないからだ。平凡な日常よりも衝撃的な内容を扱うことが多く、結果として、我々は特定の地域や国の偏ったイメージを抱いてしまうことがある。

他者の平凡な日常を無視して異常に劇的な世界を映し出すニュースには別の問題もある。商品としてのニュースは、消費者=視聴者や読者にとって分かりやすいものでなければならない。この商業的ニーズにこたえるため、膨大で複雑なデータが単純明快な型に嵌った情報に変換されることがある。戦争の事例を見てみよう。

マクロな観点から全ての戦争は同じであるし、ミクロな観点からすると全ての戦争は個別的である。報道産業は、ニュースが商品であるから、あまり詳細にミクロな部分を語らない。むしろ、消費者に「分かった感」を与えるため、特定の型に話を落とし込んでいく。典型的に、ある紛争は「宗教」を中心に説明される。例えば、インドでヒンズー教徒がイスラーム教徒を迫害する、イスラーム原理主義者は西洋=キリスト教を攻撃する、など。もう一つのパターンは民族。ルワンダの虐殺、ユーゴスラビアの分裂と戦争、アメリカにおけるアイデンティティ・ポリティクスなどは民族的な衝突の現れとして描写される。言語に関しても同じ傾向が確認される。カナダにおけるケベック州と他州の間の軋轢は民族的言語的な問題として扱われる。同じ様な英・仏話者間の対立はカメルーンでも今現在深刻化しているとされる。

大変乱暴に要約してしまっているが、問題は次のようなものだ。これらの紛争や対立と、宗教や民族や言語が無縁だというわけでは決してない。それらはまぎれもなく重要要因としてある。しかし、宗教的民族的言語的要因と紛争や対立との関係は決して自明なものではないのだ。民族的宗教的言語的多様性が混在する社会状況を扱う研究は、むしろ平和的共存が通常ケースであり、対立や紛争が例外ケースであることを明らかにしているのだ。紛争や対立を宗教や民族や言語で説明することは、分かり易そうであるかも知れないが、説明力には乏しいと思われる。

要するにニュースが表象する世界は非常に限定的で商業的なものであり、説明の形式にもしばしば不十分な点が多い。「リアル」な世界を「本当」に理解するには、通常報道されない部分を知る努力をしなければならない。

EU-日本EPA締結の意味/鈴井 清巳 教授 2018.9.05

EPAと聞くと、「血液をサラサラにする青魚の成分」と思うかもしれない。確かに昨今の健康ブームの中で、EPAはDHA(ドコサヘキサ塩酸)と並び、しばしば目にする。しかしこのEPAは本稿で扱う経済連携協定(Economic Partnership Agreement)ではなく、エイコサペンタ塩酸を意味する。血液の流れを良くするEPAも身体にとって大切だが、商品の流れを良くするEPAも生活にとって大切だ。ここでは「経済連携協定」のEPAを扱おう。

「トランプ大統領、TPPから離脱」、「トランプ大統領、加・墨にNAFTAの再交渉迫る」、最近、マスコミを賑わしたニュースのヘッドラインだ。TPPとは環太平洋経済連携協定、NAFTAとは北米自由貿易協定。加はカナダ、墨はメキシコを意味する。トランプ絡みばかりで恐縮だが、何せ毎日にように世界中のマスコミで話題にのぼる超有名人。覇権国アメリカの大統領の地位にあることを、彼はビジネスの「ディール(取引)」のように最大限利用している。他国の大統領や首相の名前を知らなくとも、トランプは誰でも知っていよう。実は、このTPPもNAFTAも、本稿で扱うEU-日本EPAも、広義のFTAである。

FTAとはFree Trade Agreement=自由貿易協定の略語で、国際貿易を行う際、商品の流通を妨げる関税や数量制限を引き下げ、撤廃すること(貿易の自由化)を目的とする通商協定である。関税や数量制限は、主として国内産業(生産者)保護を目的としていて、短期的な必要性が認められる場合もあるが、長期的には国内産業の国際競争力が強化されず、消費者の利益に反することになるので、構造改革を進めつつ引下げ・撤廃が目指される。この協定は、二国間や複数国間で結ばれ且つ締結国間でしか自由化の効力は生じないので(「差別主義」という)、世界貿易の自由化を司るWTO(世界貿易機関)の掲げる多国間主義、無差別主義に反する面がある。しかしWTOルールでは、FTAも貿易の自由化に寄与するので、条件付きで認められている。更に近年のFTAは、ICT(情報通信技術)の発達によって国際取引が多様化している現実に合わせ、商品の貿易だけではなく、サービス貿易や、投資、環境、労働、知的財産権など幅広く規定するようになり、名称もEPA(経済連携協定)などへと変わってきている。

WTOの参加国は164ヵ国まで増え、各国の利害は容易に調整できず、またかつて貿易自由化を牽引してきたアメリカが、トランプ政権成立と共に保護主義的政策を堂々と実施しWTOの自由貿易主義に背を向け始め、自国に有利な二国間ディールに舵を切ったので、WTOが理想とする多国間主義に基づいて貿易の自由化を進めるのがもはや困難になっている。そうした状況において、協調的な二国間や複数国間での(広義の)FTAやEPAが、貿易の自由化に寄与しているのである。

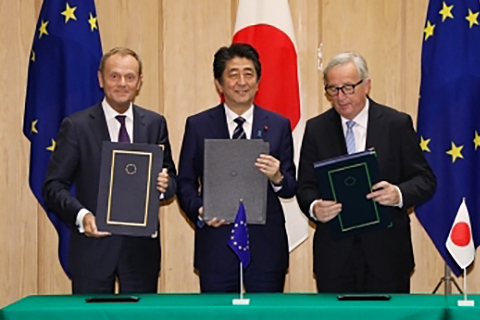

トランプの登場まで、世界各国は、FTAやEPAを通じて、締結国が保護主義政策を取らぬ様に、国内の構造改革による痛みを分かち合いつつ、協調して貿易の自由化を進めてきた。参加国も多く経済圏としても広範なTPPやEU-日本EPAはそうした営みである。TPPは幸いにも、日本政府の努力により、アメリカ抜きのTPP11として2019年初頭には効力が発生し、他のアジア諸国やEUを離脱するイギリスの参加も予想されている。またEU-日本EPAも、2018年7月に署名を済ませ2019年3月下旬までの発効を目指している。日本は、保護主義に走るアメリカに対して、EUやアジア諸国と共に自由貿易の旗を掲げているのである。しかし11月の大統領選の中間選挙が目下最大の関心事であるトランプには、自由貿易の旗ではなく星条旗しか目に入らぬ様である。 “America First!”

EPA署名式の写真:政府のHPより

The Rohingya Issue and Japan-Myanmar Relations/パトリック ストレフォード 教授 2018.8.28

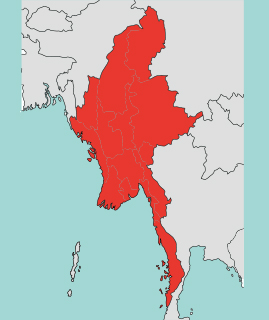

For a year now, about 700,000 Rohingya refugees have been living in temporary camps in Bangladesh. They were forced to leave their homes in Myanmar after a military campaign against Muslim terrorists. This violence, says the UN, amounted to ‘ethnic cleansing’, but this is denied by the Myanmar government. As of August 2018, the Rohingya have yet to return to their homes in Myanmar. The Rohingya Issue is a good example of the interaction between domestic and international politics. It has been an international news topic and has caused widespread criticism of the new semi-democratic government of Aung San Suu Kyi, which is undergoing comprehensive political, economic and social reforms.

At the end of July 2018, the government of Myanmar announced a four-member commission to investigate allegations of human rights violations in Rakhine State. Two of the members are local and two are international- one a Filipino and the other, a Japanese diplomat, Kenzo Oshima. Of all the nations in the world, why has the government of Myanmar appointed a Japanese citizen to be a member of this important commission? As always, there are a number of reasons for this, but we could say that it shows the high level of trust that exists between the governments of Myanmar and Japan. In this way, it is the result of Japan’s long-term commitment to developing close relations with Myanmar. This goes back to World War Two, and has been characterized by failures as we as successes. Diplomacy, or the attempt by states to influence events overseas, is an extremely complex and difficult game. This example, however, clearly shows Japan’s success in attempting to influence events overseas.

難民問題に揺れるEU/正躰 朝香 教授 2018.8.01

2014年ごろから続く欧州の難民問題は、依然として深刻な状況が続いている。6月末には、NGOに救助された難民船の寄港を、受入に消極的な連立政権が発足したばかりのイタリアが拒否し、マルタも受け入れず、スペインが受け入れるまでの数日間、劣悪な船内状況のまま洋上を彷徨うという衝撃的なニュースも伝えられた。日本で報道される日もされない日も、「安全」と「自由」を求めて、アフリカや中東からヨーロッパを目指して地中海をわたる危険な賭にでる難民が毎日のようにヨーロッパの沿岸国に押し寄せる。

難民問題は2つの点で、EUを揺るがす。1つは、ヒトの自由移動への制限である。EUは「ヒト・モノ・カネ」の自由移動をその根幹とする共同体である。無秩序な難民の流入やそれに乗じた治安上の不安への対策として、通常を行われないEU域内での国境管理が復活したり、自由移動の恩恵をEU市民が感じられなくなったりすることは、結果としてEUの中心的理念である「ヒトの自由移動」へ疑念を抱かせている。

もう1つは、EU加盟国内での対立の激化である。EUは統合の深化(協力する分野が広がり、協力の程度が深まること)と拡大(加盟国が増えること)のなかで、加盟国間での利害対立や意見の不一致はありながらも、これを交渉と妥協で乗り越えてきた。しかしここ数年の難民受入をめぐる対立では妥協点が見いだせていない。日々大量の難民が押し寄せ、現在のEU規則では受入の義務を負う沿岸国(イタリア、ギリシャ、マルタなど)、難民が行き先として望む国(ドイツ、フランス、スウェーデンなど)、そして民主主義の歴史が浅く難民受入への抵抗が強く割り当てを拒否する東欧諸国(ポーランド、チェコ、ハンガリーなど)。EU域外での難民審査施設の設置、EU内での受入負担の均等化の仕組みなど、EUがここ数年制度化しようと試みている対応は、これら立場の異なる加盟国間で依然として実効的な合意点を見いだせていない。

難民受入をめぐる物理的コスト、文化的他者の受入をめぐる摩擦、これらの負担は、経済停滞が続き寛容度の下がるEU各国において、次々と右派勢力(反移民・難民、反EU勢力)の拡大を引き起こしている。難民問題は現実的負担や目に見える対立以上に、EUが数十年にわたって積み重ねてきた統合の理念や支持、加盟国間の一体感を脅かすという点において深刻な意味をもっている。

米国のパリ協定離脱表明と、自治体や企業で進む温暖化対策/井口 正彦 准教授 2018.7.19

「自国ファースト」を掲げる米国のトランプ大統領が、地球温暖化対策の枠組みである「パリ協定」からの離脱を表明したことは記憶に新しい。同協定は米国の産業と雇用を損なうものであり、自国利益にならないというのが理由だ。しかし、このような方針とは裏腹に、米国ではカリフォルニア州を始めとした自治体や企業による温暖化対策が進んでいる。

こういった背景には、温暖化対策は経済成長を阻害するのではなく、むしろ二酸化炭素削減をビジネスにしなければ、生き残れないという認識が当たり前になってきていることがある。トランプ大統領の方針を歓迎したのは石炭産業や重工業のみであり、むしろその他の産業界からは、パリ協定離脱は海外事業や技術革新の妨げになるという批判が出ていた。米国内では、トランプ大統領の意向に関係なく、自治体や企業が「我々はまだパリ協定の中にいる」と表明し、温室効果ガス削減目標への取り組みを更に前進させる「米国の約束(America’s Pledge on Climate Change)」といったイニシアティブを設立した。現在では、温室効果ガス排出量の多い石炭は競争力を失い、太陽光などの再生可能エネルギーの普及が目覚ましい。さらに、これまで米国が温暖化対策に消極的だと批判してきた中国が、去年12月に二酸化炭素に価格をつけ、市場で取引をする排出権取引制度を導入すると発表したことで、パリ協定の削減目標達成に弾みがついた。

実は、米国はこれまで地球環境政策を牽引してきた国だった。例えば、1987年に採択されたオゾン層破壊問題を解決するためのモントリオール議定書は、米国のリーダーシップなしには実現し得なかった。そして、これを支えていたものこそ、米国企業の環境問題への自主的取り組みだった。米国は、温暖化対策においても「偉大」になれるのだろうか。今後の動きが注目されよう。

今日のロシア—遠のく民主主義/河原地 英武 教授 2018.6.20

今年3月18日に行われたロシア大統領選挙では、不正投票のことが話題になった。同じ人間が二度も三度も投票する様子や、選挙管理委員会の女性スタッフが何枚も投票用紙を箱に入れている場面が、日本のテレビでも取り上げられた。しかし、そもそも大統領選挙そのものが出来合いのレースであって、公正性を欠くものだった。それは投票結果をみれば一目瞭然としている。8名が立候補したが、その結果を見てみよう。

第1位はプーチン(76.69%)、第2位はグルジニン(11.77%)、第3位はジリノフスキー(5.65%)、第4位はサプチャク(1.68%)。第5位以下は微々たる得票率なので省略する。これを見てもわかるとおり、プーチン以外に国民が国政を委ねたくなる候補者は事実上いないのだ。ロシアにおける大統領選挙は国民のためでなく、ロシアにも民主主義はあると世界にアピールするための、対外宣伝にすぎないといえよう。

では本当に、プーチン以外に人材はいないのだろうか。実は当初、有望視されていた候補者がいた。現在42歳の、反政府的な活動家ナヴァーリヌィだ。彼は現政権の汚職を糾弾し、反プーチンキャンペーンの中心人物として頭角を現してきたが、根拠のあやふやな横領や詐欺の容疑で逮捕され、これを理由に立候補資格を剥奪された。これはナヴァーリヌィに限ったことでなく、過去にも類似の事例をいくつも挙げることができる。政権に立ち向かおうとする者は当局に捕まり、犯罪者としての烙印を押され、政治の舞台から退場させられるのである。 むろん、すべての国民がこの状況に納得しているわけではない。大統領就任式を間近にひかえた5月5日、ナヴァーリヌィの支持者たちが主催する政府への抗議デモが多くの都市で行われた。参加者はそれぞれの都市で数百人から数千人に達した模様で、ロシア内務省によれば1500人以上が拘束された。

とはいえ、このようなデモの動きを変化への胎動と見ることはできない。ロシアには彼らの力を結集して立ち上がる政治家が育つ土壌がないからである。プーチンが初めて政権の座についてから18年が経ち、今後さらに6年続くが、ロシアの民主主義は確実に遠のいている。

「エルサレム問題」をめぐって/北澤 義之 教授 2018.5.28

トランプ政権によるイスラエル米大使館のエルサレムへの移転決定は、国際的な波紋を呼んでいる。ではエルサレムへの移転がなぜ問題になるのか。それは、大使館のエルサレム移転によって、エルサレムがイスラエルの首都であることを追認することになるからだ。慣例上、国交のある国の大使館は相互の首都におかれる。しかし、1947年の国連総会決議181号で、エルサレムは単独の国家の都市ではなく、中立の都市として国際的管理下に置かれることになっていた。そのため日本を含むほとんどの国は、決議を尊重して地中海よりのテルアビブに大使館を置いているのだ。エルサレムの城壁に囲まれた旧市街は3つの宗教(ユダヤ・キリスト・イスラーム)の聖地とされており、国連は宗教問題が政治問題化することを避けようとしたものと考えられる。また決議181号は、英国委任統治領パレスチナを、ユダヤ人国家(イスラエル)とアラブ人国家(パレスチナ)に分割することを決めている。イスラエルは自らの国家樹立の根拠となったこの決議に反して、1980年に「エルサレム基本法」を定め、一方的にエルサレムを首都として扱うようになったのである。他方、米国はイスラエルを独立させるべく決議181号の成立に向けて、国連の調査委員会(UNSCOP)に強烈な圧力をかけていた。現在、自ら支持した決議に反する行動を米国がとっていることは、まさに歴史の皮肉と言えるだろう。