2023.09.30

特集車の知識ゼロでも楽しめる!広島県にあるマツダミュージアム

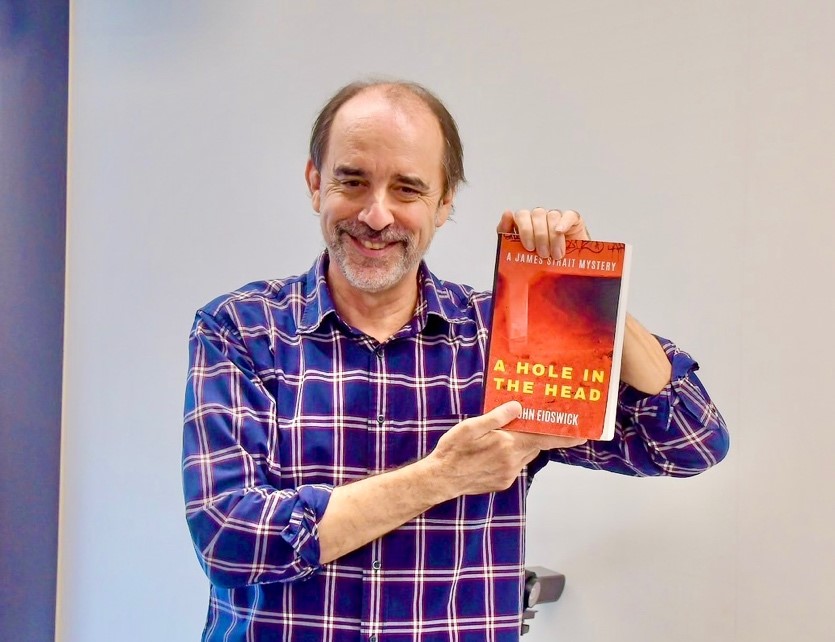

日本を代表する自動車メーカー「マツダ株式会社」(以下マツダ)。今年の6月に、本学法学部卒業生の毛籠 勝弘(もろ・まさひろ)さんが、代表取締役社長兼CEOに就任されました。広島県にある本社には、マツダの歴史やこれからのビジョンを展示した、マツダミュージアムがあります。学生広報スタッフが、毛籠社長へのインタビューをきっかけに、そんなマツダミュージアムを訪れました。車の知識ゼロでも最高に楽しめる空間をレポートします。

Index

マツダ本社併設のマツダミュージアムを見学

マツダミュージアムへは、本社1階から出る専用バスに乗って向かいます。到着すると、エントランスではマツダを代表する車たちがお出迎え。きらめく色彩のかっこいい車体を眺めていると、ワクワクしてきます。

はじめに、マツダスピリッツが込められたムービーを鑑賞します。広島の歴史というと、多くの方は「8月6日」が浮かぶのではないでしょうか。マツダも原子爆弾によって、多くの被害を受けた企業の一つでした。それでも、自分たちの技術で広島という街を復興させたいと、街の人と力を合わせ立ち上がったのです。そんな広島と共にある、マツダの歴史がこのミュージアムには詰まっています。

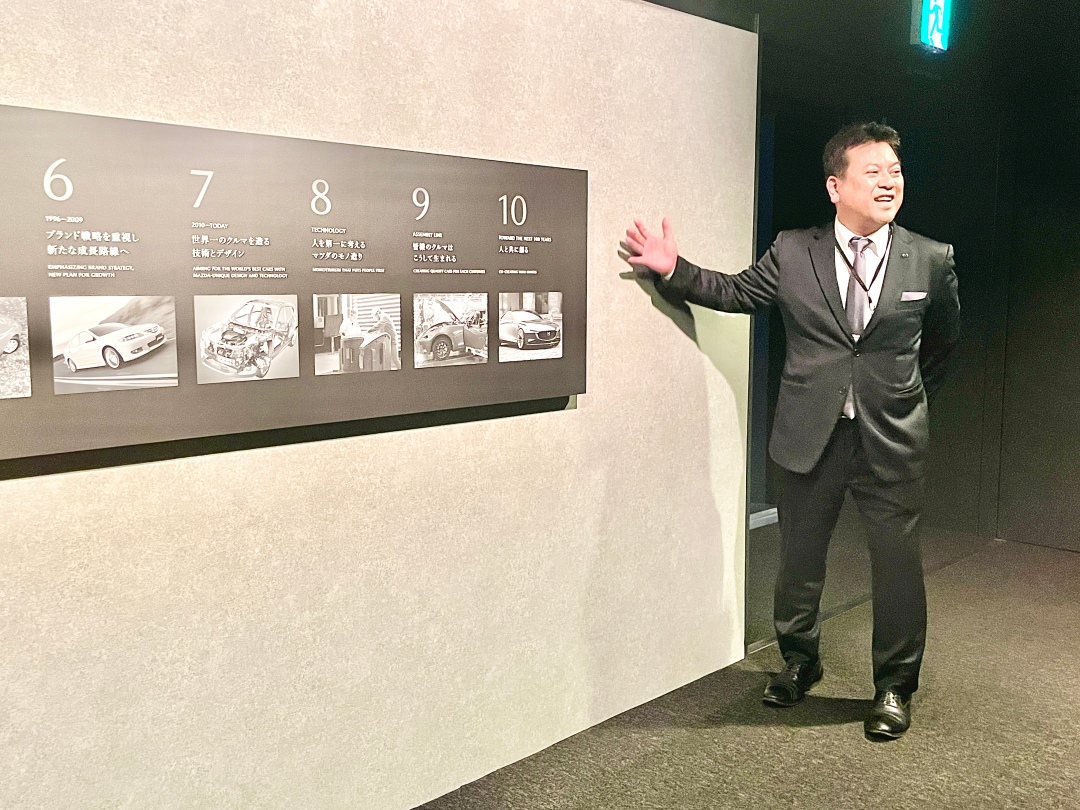

10の展示ゾーンから学ぶ、マツダの歴史と思い

今回は、館長の助光 浩幸(すけみつ・ひろゆき)さんに案内していただきました。マツダミュージアムは全部で10の展示ゾーンがあり、順番にマツダの歴史と車への熱い思いを見ることができます。

スポットライトに照らされた細長い廊下を歩くと、いよいよZONE1に突入です。ここでは、実質的な創業者・松田 重次郎(まつだ・じゅうじろう)の歩みを学ぶことができます。展示を眺めていると、どこか懐かしいヒノキのような香りがすることに気付きました。助光館長によると、マツダミュージアムでは空間作りにおいて、香りにもこだわっているそうです。エントランスでは「お茶でお出迎えする」という意味で、煎茶の香りが漂っています。

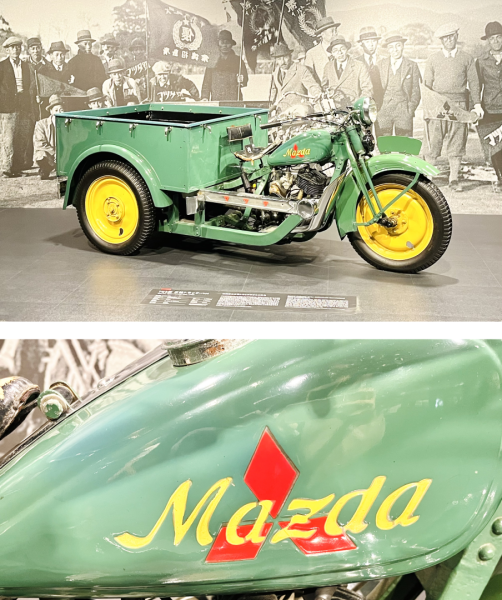

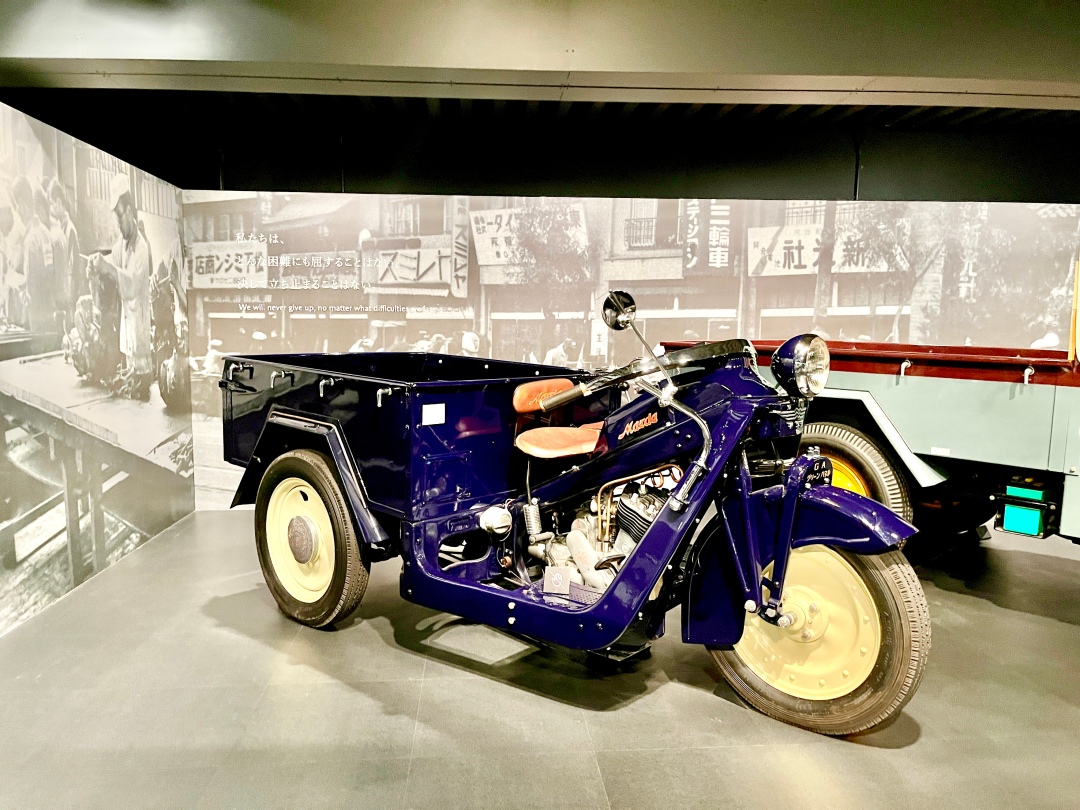

創業者・松田 重次郎は1875年に広島に生まれ、13歳で大阪の鍛冶屋にて機械の製作に携わりました。その後、31歳のときに松田製作所を開設し、松田式ポンプなどヒット商品を排出。1918年に広島へ戻り、1921年に東洋コルク工業株式会社の社長に就任。以後、同社の社長を30年にわたり務めました。モノづくりへの強い思いは機械工業から自動車工業へとつながっていき、1931年に三輪トラックの生産を開始しました。

TCS型三輪トラックは、1935年生産のマツダが保有する最も古い車です。車体をよく見ると、三菱マークとマツダの文字が重なっています。この頃のマツダは独自の販売店を持っていなかったことから、三菱商事で販売を行っていたそうです。初めて知る事実に驚き、歴史が刻まれた貴重な車だと感じました。

他にも、ハンドルの中央部がグリーンに塗られていることから「グリーンパネル」というペットネームが付けられた三輪トラックの展示も。グリーンの色には、青春・安全・平和の思いが込められています。

ZONE2〜3や5〜7では、進化を遂げる自動車デザインを見学

続いて広がる、ZONE2〜3や5〜7には展示車がずらり。社会の変化と共に進化してきた、1960年代から今日までのマツダ車の歩みを計36台の車を見ながら学ぶことができます。

間近で見ると、車体の形や色、ハンドル、シートなどがどのように進化していったかがよく分かります。中には、累計生産100万台記念車もありました。車好きにはもちろん、そうでない人にとっても感動できる空間です。

技術者の夢「ロータリーエンジン」とスポーツカーを展示!ZONE4

ZONE4は「企業と技術の威信をかけた世界への挑戦」と題し、ロータリーエンジンやスポーツカーが展示されています。

ロータリーエンジンとは、軽量かつコンパクトながら力強い走行を実現する、技術者にとって夢のようなエンジンです。独特のエンジン音に今も多くのファンがいます。ドイツのNSU社がロータリーエンジンを発表した後、3代目社長の松田 恒次が「このエンジンを開発出来れば東洋工業(現マツダ)の技術力を証明でき、企業の存在価値を高められる」と考え、自らドイツへ赴き、技術提携交渉を行ったという歴史があります。

そのロータリーエンジンを搭載したスポーツカーが初代から展示されています。ガレージをイメージした中に展示されている、マツダ787Bは圧巻でした。マツダ787Bは、モータースポーツの世界で「三大レース」の一つに数えられるル・マン24時間レースという、技術の進歩を担う耐久レースで、日本車として初の総合優勝を達成しています。

安全ファーストのマツダ。その構造を学ぶZONE8

いよいよ終盤に近づいてきました。ZONE8では、マツダの安全性とデザインについて学びます。一番印象的だったのは事故時の衝撃吸収テストをした車体をそのまま展示していたことです。マツダ車は正面衝突した際、命を守るためにフロント部分が衝撃を吸収する構造になっています。写真の状態でもドアの開閉ができ、ボディの安全性は万が一の際の乗員の救出にも貢献します。エアバックが作動している車を生で見て、シートベルトの意味を考えさせられました。小学生の見学も多いそうで、「マツダミュージアムに来たその日から、子どもたちが自分から進んでシートベルトを着用できるようになってほしいと願っています」と助光館長。

マツダは安全第一ですが、デザインにもこだわっています。「カラーも造形」をモットーにしているマツダ。下の写真はどちらも同じ形のパーツですが、色の塗り方を変えたり、何層にも重ね塗りをしたりすることで陰影が生まれ、右のような立体感ある仕上がりになります。

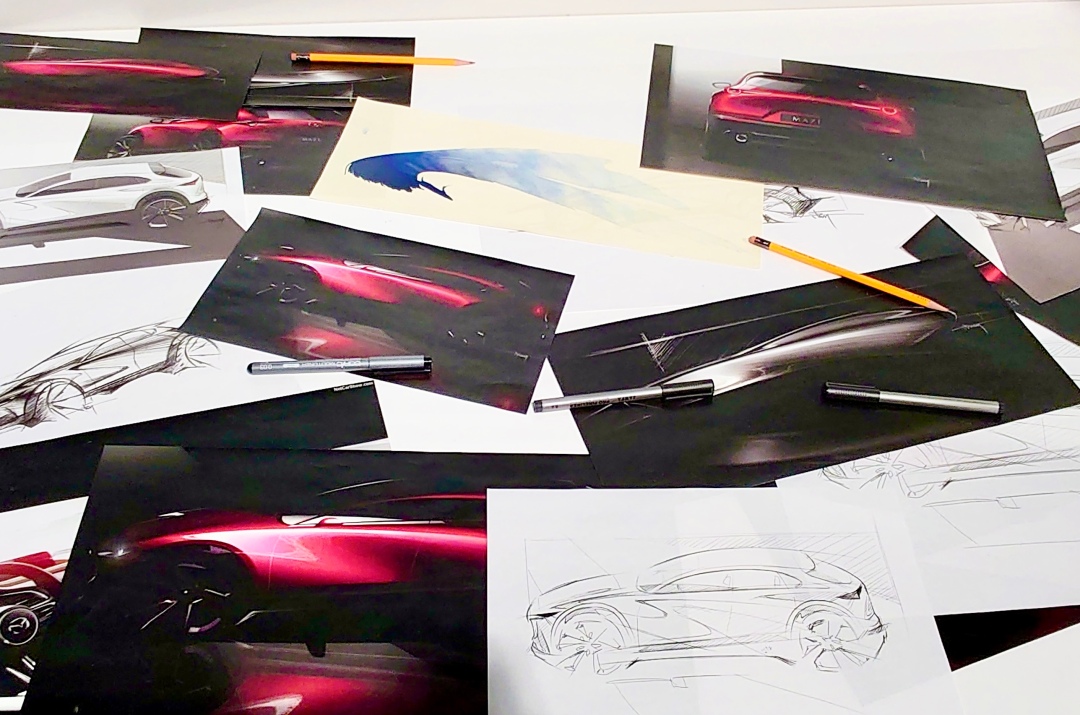

車体に光を当て、デザイナーと技術者が一緒に、美しい曲線を追求しているそうです。また、設計図やデザイン案の下書きなどもありここでしか見られない貴重な資料も展示されていました。

ZONE9は撮影不可!生産ラインの秘密

ZONE9は生産ラインを見学することができます。ここでは、約800人の方が昼夜交代で、自動車製造の最終工程である組み立て作業を行っています。マツダの生産ラインの特徴は、多品種混流生産。複数種の車を1つの生産レーンで組み立てていきます。撮影禁止のエリアなので、ぜひ現地を訪れて、ご自身の目で見てみてください!

その後、ミュージアムの窓から、海外に車を輸送する大きな船を見ることができました。皆さんも運が良ければ見ることができるかもしれませんよ。1隻で約6,000台の新車を約130カ国もの海外へ輸送しているそうです。早い地域で約2週間、最も長い地域では約1カ月で到着します。

「製造時、環境にも配慮しています。製造過程で多くのCO2が排出されるため、各工場でCO2がなるべく出ないようにする工夫もしています。」と助光館長が教えてくださいました。

CO2削減の具体例

自動車の生産でCO2排出が多い工程は、塗装領域と溶かした金属を型に流し込んで冷やして固める鋳造領域。

塗装領域では、乾燥工程や塗装の層を減らすといったCO2を削減する塗装技術を導入し、鋳造領域では、鋳造品の薄肉化・軽量化により原材料使用量の削減や鋳造工程等での材料の冷却時間短縮等による、生産にかかる時間の短縮やエネルギー消費量の削減をしているそうです。結果的に生産領域だけでなく、その部品を使ったクルマの軽量化にも寄与することで、商品の燃費の向上にも貢献しているとのことです。

いよいよZONE10。次なる100年に向けて

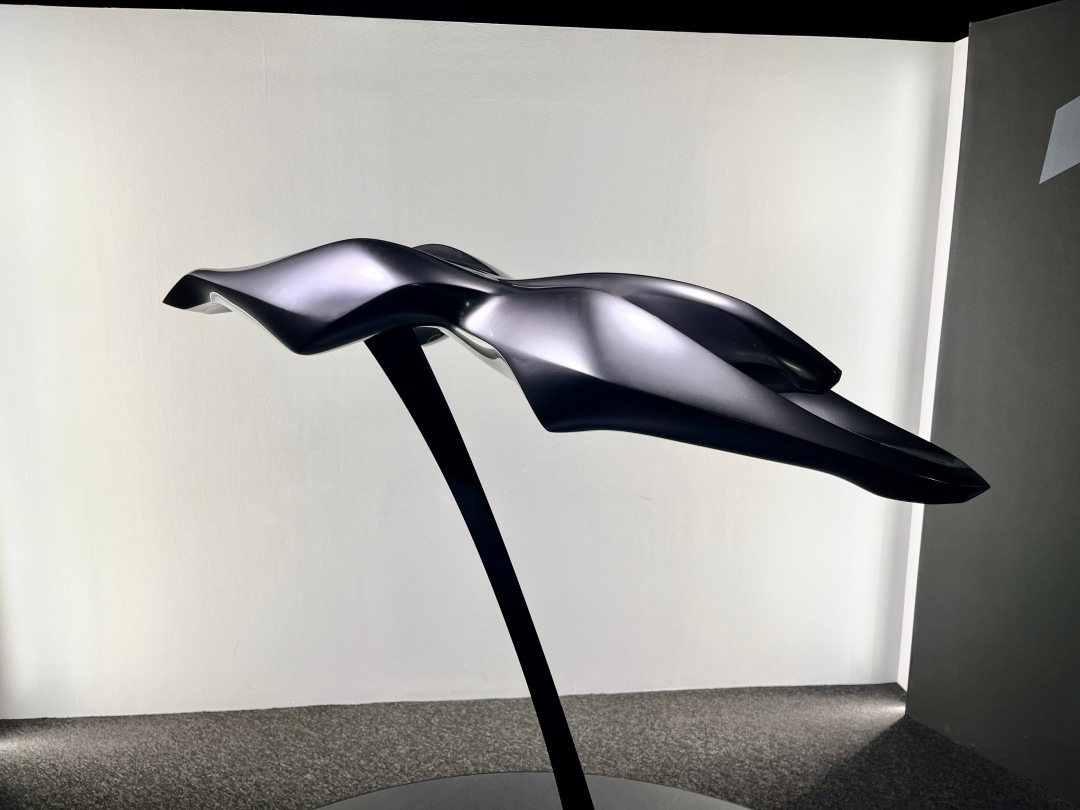

最後のZONE10では、次なる100年へ向けたマツダのビジョンを見られる空間になっています。マツダのデザイン哲学である「魂動-SOUL of MOTION」は、動物のような「強い生命感」と「速さを感じる動き」を表現するというもの。その魂動(KODO)デザインを象徴するオブジェが展示されています。

最新型車も展示されており、最初のゾーンからの進化がよく分かります。実質的な創業者・松田 重次郎から始まった、マツダのモノづくり精神の原点は「工業で世界に貢献」すること。人と共に、安全性、機能性、美しいデザインを追求しながら、これからもマツダは次なる100年の歴史を築いていきます。

マツダミュージアム

住所:広島県安芸郡府中町新地3番1号

京都からのアクセス:

京都駅から新幹線や高速バスで広島駅へ。

広島駅からJR山陽本線または呉線に乗車し、5~6分ほどで最寄りの向洋駅へ。

そこから徒歩5分でマツダ本社に到着。

(マツダ本社ロビーからは構内のバスでミュージアムまで案内されます。)

京都駅から新幹線や高速バスで広島駅へ。

広島駅からJR山陽本線または呉線に乗車し、5~6分ほどで最寄りの向洋駅へ。

そこから徒歩5分でマツダ本社に到着。

(マツダ本社ロビーからは構内のバスでミュージアムまで案内されます。)

開館日:月曜~金曜および 原則第1土曜

※GW、お盆、年末年始は除く

※GW、お盆、年末年始は除く

※完全予約制。見学は無料。

私は車の知識がゼロだったのですが、だからこそ見るもの全てが学びとなり、とても楽しかったです。また行きたいと思う最高の空間でした。皆さんも広島に行った際は、ぜひ立ち寄ってみてください。