2021.07.28

特集「SDGs」「ダイバーシティ」って何?誰も取り残されない社会への一歩

※撮影時のみマスクを外しています。

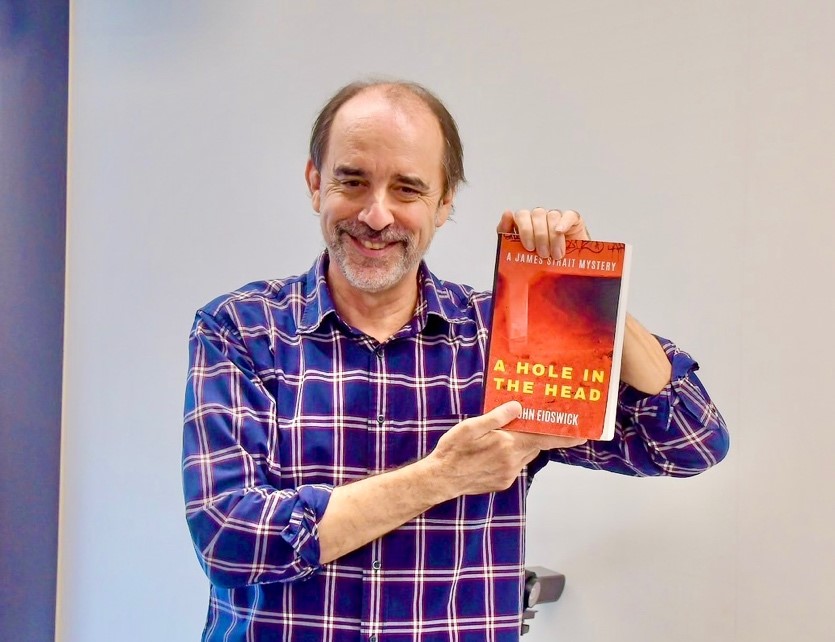

最近よく耳にする「SDGs」や「ダイバーシティ」。どんな概念で、なぜ重要性が高まっているか知っていますか?今回は学生広報スタッフが京都産業大学ダイバーシティ推進室(4号館2階)を取材。室長の現代社会学部 伊藤公雄教授に話を伺いました!

——さっそくですが、SDGsについて教えてください。

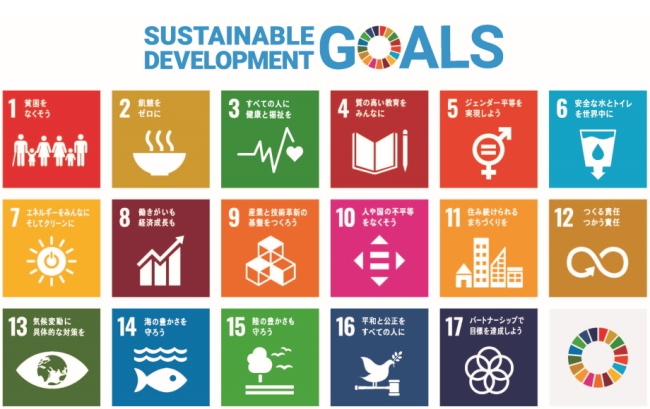

SDGs(エスディージーズ)は国連サミットで採択された「持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals)」です。SDGs以前にはMDGs(ミレニアム開発目標)があり、開発途上国の貧困や飢餓の撲滅を目標に取り組みが進められていました。その後継として、2015年に新たに採択されたのがSDGsです。

開発途上国が対象だったMDGsに対して、SDGsでは先進国を含めた全ての国が対象です。「貧困をなくそう」「飢餓をゼロに」など17の目標と169のターゲットから構成されていて、2030年に達成期限を迎えます。持続可能で多様性のある社会に向けて「誰ひとり取り残さない」がテーマです。

——多様性を英語にするとダイバーシティですね。2021年現在、日本はどのような状況なのでしょうか。

最新のSDGs達成度ランキングで、日本は165カ国中18位(2021年7月9日取材時点)。低くない数字ですが、いくつかの目標では達成が遅れています。気候変動や海・陸の環境改善、パートナーシップなどと合わせて課題となっているのが「5 ジェンダー平等を実現しよう」です。ジェンダー平等は他のほとんどの目標に関わる重要なものですが、日本は世界経済フォーラムが2006年から発表している男女平等度を測るジェンダーギャップ指数というランキングで、156カ国中120位なんです。これはG7サミット国の中では最下位で、ひとつ上のイタリア(62位)と比べてもかなり離されています。

——聞いたことはありますが、思った以上に低いですね。理由は何でしょうか。

他の先進国では21世紀初頭からジェンダー平等への取り組みを始め、経済や政治の分野でもかなり改善されました。一方、日本は高度経済成長時代、男性は長時間労働、女性は家事や育児という性別で役割を分担する考え方が根付いてしまい、切り替えに失敗したのです。後退したのではなくて、変化に取り残されたという理解が正しいですね。日本の実態を細かく見ていくと、健康面は世界でもトップクラスですが、教育は大学型高等教育進学率の男女格差が大きく、経済・政治の分野も、遅れています。

——詳しく教えてください。

経済が発達した諸国での学校教育では、大学進学も含めて女性の方が成績が良い傾向があります。男子の成績が悪いのは「勉強熱心なのはかっこ悪い」という価値観が幅を利かせていることや、比較的ゲームには熱中しやすい傾向が影響していると言われています。

そして日本では、教育面での女性差別が根強く残っています。東京の都立高校が男女別定員制で女子の合格基準の方が厳しくなっている問題や、医療系大学が女子や高い年齢の受験生の点数を減点していた問題は、皆さんもニュースで聞いたことがあるのではないでしょうか。

就職も同じです。先ほど述べた性別役割分業が強く残っていることに加えて、日本の労働環境は長時間労働が前提で、女性は成績が良くても「出産などで休職する可能性があるから」と選考で不利になるのが現状です。就職したばかりの頃は男女ともに管理職への意欲を持っていますが、管理職はいまだに男性が多く、女性はトレーニングの機会も与えられにくいことが分かっています。政治はさらに男性中心社会が根強く、女性の議員率はイタリア・フランスで約30%、日本の参議院は約20%で、衆議院に至っては10%という状況です。

——私たち学生にできることはあるのでしょうか。

学生生活で問題や疑問を感じたら、ぜひ大学に相談し、働きかけてください。ダイバーシティ推進室では学生・教職員向けのイベントを開催しており、地域の活動団体が発行する情報誌も集めています。何かヒントが見つかるかもしれません。

豊かな社会とは「すべての人が性別、国籍、年齢、障害の有無にかかわらず個性や能力を発揮できる社会」、すなわち多様性のある社会です。ジェンダー平等はその第一歩と言えるでしょう。経済的に見ても一人あたりのGDPとジェンダー平等度は相関することが分かっています。つまりジェンダー平等社会の方が、社会が豊かになる傾向があるのです。私たちの手で多様性を尊重しあえる社会を開いていきましょう。

ダイバーシティ推進室ってどんなところ?

ダイバーシティ推進室では、学生や教職員に向けて男女共同参画やSOGI(Sexual Orientation and Gender Identity:性的指向および性自認)に関する意識を醸成する活動を行っています。そのひとつが「SOGI対応ガイドライン」の制定です。戸籍上の性別に違和感を持つ人のために、通称名の使用や性別欄の削除などの対応を定めています。LGBTQ等の言葉は知っていても、「SOGI」という言葉はまだまだ耳慣れないかもしれません。あえてこの言葉を使用しているのには、「全ての人が性的指向と性自認の問題の当事者だ」という思いが込められています。

※性的指向…好きになる性。他人に恋愛感情や性的欲求を持たない人もいる。

※性自認…心の性。男女どちらかだけではなく、どちらでもない/どちらでもある/分からない/その時々で変わる、などさまざま。

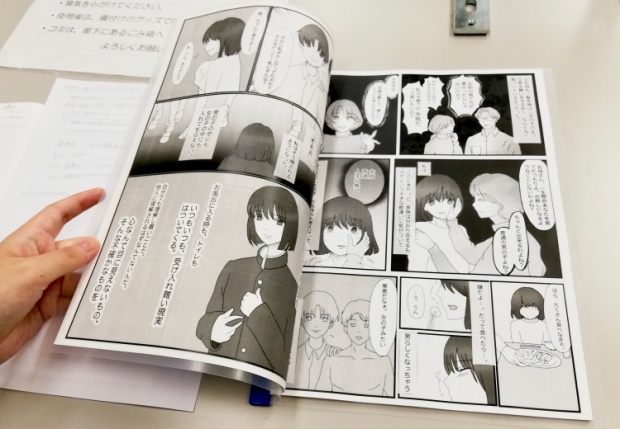

2021年3月には伊藤教授のゼミ生である森本和泉さん(2021年現代社会学部卒)が卒業制作漫画「colorful ~私はわたしのままで~」を公開し、朝日新聞で紹介されるなど話題を呼びました。トランスジェンダー女性の葛藤や同級生との関係の変化を細やかに描いた作品です。

またダイバーシティ推進室では、学内のジェンダー・ダイバーシティ関連授業やセミナーなどの情報を取りまとめています。取り組みは ダイバーシティニュース一覧(2021年)で随時更新されていますので、ぜひご覧ください。

- Teamsでダイバーシティリテラシーを学ぶリモートランチ「りもらんの日」(開催情報はPOSTにて随時更新)

- ジェンダー・ダイバーシティ関連授業リスト

- 「だれでもトイレ」を記載したアクセスフリーマップ

取材の最後に、「アライ」という言葉を教えてもらいました。LGBTQ等の当事者ではないけれど、LGBTQ等の支援者や理解者である人々を指す言葉です。残念なことですが社会にはまだまだ多くの課題が残っています。「自分には関係がなさそうだな」と考えず、まずは興味を持って知ることから始めてみましょう。

おまけ:アクセスフリーマップでキャンパス探検!

取材後、ダイバーシティ推進室でいただいた「アクセスフリーマップ」を片手にキャンパスを巡回してみました。