2023.07.14

特集【前編】報道カメラマンとして活躍する卒業生・川﨑 敬也さん。自身のキャリアについて語る講演会をレポート

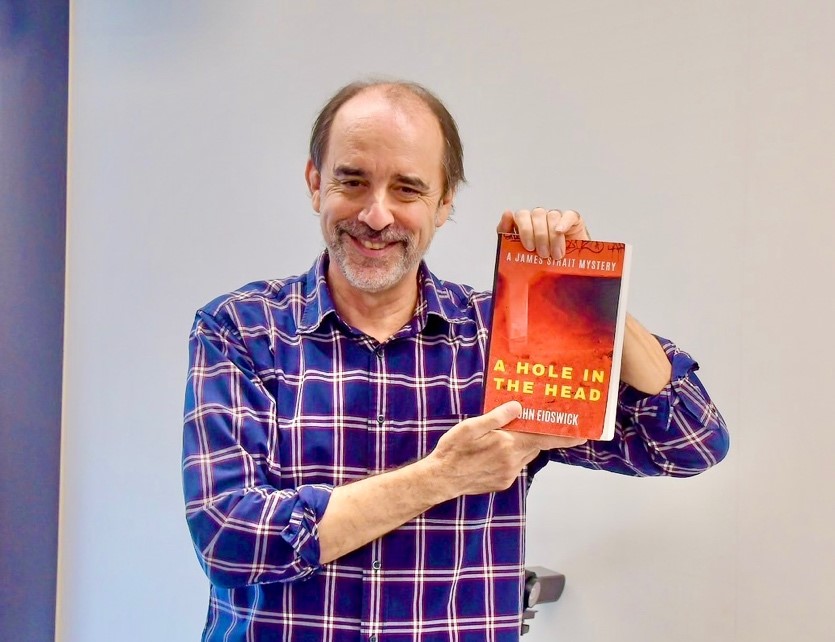

京都産業大学の卒業生にお話を聞くシリーズ。今回の卒業生は、1999年に本学法学部を卒業された川﨑 敬也(かわさき・たかや)さんです。日本放送協会(NHK)報道局のチーフカメラマン、プライベートではシンガーソングライターとしても活躍されています。前編となる本記事では、2023年6月7日(水)に開催された法学会イベントの講演会「旅と映画と音楽と~私が“ジャーナリスト”になるまで~」の内容を紹介します。後編では、学生広報スタッフによるインタビューの模様をお届けします。

Index

プロフィール

1999年に本学法学部法律学科を卒業後、ベンチャー企業や英字新聞社で勤務。2005年にフルブライト奨学金を獲得し、ニューヨーク大学大学院でジャーナリズムを学ぶ。帰国後の2007年に日本放送協会 (NHK)に入局し、NHK報道局のチーフカメラマン/ディレクターとして数々のニュースやドキュメンタリーを手掛ける。代表作はギャラクシー賞を受賞した日航機123便墜落事故30年の番組や、故・大林 宣彦 監督に長期密着したドキュメンタリーなど多数。現在は映画制作を学ぶため、2度目となるフルブライト奨学金を獲得してボストンのエマーソン大学大学院に留学予定。大学在学中からシンガーソングライターとしても活動している。

「やりたいことを本気でやって生きよう」と決意した大学時代

大学受験では第一志望の大学に合格できず、人生で初めての挫折を経験したと話す川﨑さん。しかし本学に入学後、「人生は出身大学ではなく生き方で決まる。やりたいことを本気でやる生き方をしよう」と考えるようになりました。

川﨑さんには大学でやりたいことが2つありました。それは映画を撮ることと世界を旅することです。

映画を撮りたいと思ったきっかけは、高校3年生の時にスティーヴン・スピルバーグ監督の『シンドラーのリスト』を観て「映画は歴史を伝え、世界を変える力がある」と感動したからでした。川﨑さんは大学で映画研究部に入部し、映画を撮り始めます。初めて映画を作るのは大変な苦労でしたが、新人発掘の登竜門である「ぴあフィルムフェスティバル(PFF)」で1次審査を通過する快挙を遂げました。仲間と出会い、音楽を始めたのもこの頃です。自分で作詞作曲をするようになり、後のシンガーソングライターとしての活動につながりました。

将来は、世界を変える仕事がしたいと思っていた川﨑さん。そのためにはまず「世界を知る必要がある」と気付き、2年次生から3年次生にかけて「国際法」「国際取引法」について研究するゼミを選択し、国際的な法律と英語の知識を身に付けました。また旅の資金を貯めるために、睡眠時間を削って深夜のガソリンスタンドやトラックの陸送などのアルバイトを掛け持ちし、1年間で100万円を貯めました。

1997年に1年間休学し、世界一周の旅へ。中国やチベット、インド、エジプト、トルコ、メキシコ、ブラジルなど約30カ国を回る中で、「夢を叶えるために努力し、世界一周の旅を実現した自分を誇りに思っていたけれど、学生が1年間アルバイトをしただけで世界旅行の資金を貯められたのはなぜだろう」と疑問に思い、「恵まれた環境があったからではないか」と考えるようになりました。そして祖父や父の世代と比べて「生きるとは何か」を考える余裕のある自身の境遇や、自由な時代の代償についても思いを巡らせるようになりました。

英語を猛勉強し、ジャーナリストという天職に出会う

旅を終えて復学した川﨑さんは卒業後、シンガーソングライターを目指すため東京へ。ベンチャー企業に勤めながら、音楽活動を続けました。ベンチャー企業では、仕事を任され充実した毎日でしたが、激務のため音楽活動との両立が難しくなり、1年半で退職しました。

ジャーナリストを志すきっかけとなったのは、2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件と、その後に起こった多国籍軍によるアフガニスタンへの無差別空爆でした。世界の現実に何もできない非力さを痛感するとともに、いち早く一次情報を届ける欧米の報道番組に対して、他国の報道を翻訳するに留まる日本の報道と、そこで日本語でしか情報を得ることができない自分自身の状況に危機感を覚えました。

「有事の際に英語ができないと圧倒的に不利だ」と感じた川﨑さんは英語の猛勉強を始め、半年でTOEICのスコアを400点から900点台に上げることに成功します。

そして読んでいた英字新聞社の求人に応募し、以後ジャパンタイムズで3年間働きました。慣れない英語で書いた原稿を赤ペンで一面真っ赤に書き直される日々でしたが、0から1を生み出すことへの興味やストーリーを見つけ出す楽しさがあり、またさまざまな世界の諸問題に関心が高い先輩ジャーナリストや仲間にも出会いました。「仕事を通じて人と出会い、それを伝えるというジャーナリズムの仕事は旅そのものだ」と感じ、「ジャーナリズムは自分の天職ではないか」と考えるようになりました。

3度目の挑戦でフルブライト奨学金を獲得

この先ジャーナリズムに携わっていく上で、音と映像を融合して伝えるドキュメンタリーなら、これまでの自分の経験や強みを生かせると気付いた川﨑さん。そんな時、会社の先輩からアメリカにジャーナリズムを学べる大学院があると教えてもらいました。

しかし留学には大金が必要です。かつて渡米した先輩から、フルブライト奨学金※を得られれば、学費に加えて渡航費・生活費などほとんど全てをカバーしてくれると知り、川﨑さんは挑戦を決意。毎年応募し、3度目となる2005年、29歳のときに見事採用されました。

※フルブライト奨学金…第二次世界大戦後の1946年、「世界平和を達成するためには人と人との交流が最も有効である」との信念のもとに米国で発足した奨学金制度。専門分野の研究を進めるための財政的援助を行い、あらゆる分野の世界的リーダーを育成。後のノーベル賞受賞者や世界的に活躍する作家・ジャーナリストなど、多くの著名人を輩出している。

川﨑さんの記憶にはフルブライト奨学金の最終面接での会話が印象深く残っています。面接官に「あなたのWebサイトを見ました。ミュージシャンとしても活動しているようですが、ジャーナリズムと音楽、どちらがしたいのですか?」と質問されたのです。

川﨑さんは「どちらがしたいわけでもなく、伝えることがしたいです。ジャーナリズムも音楽もそのためのツールにすぎません。だからあなたの質問は、私にとってはあまり重要ではありません」と答え、さらに旅の中で言葉が通じない相手とギター1本でコミュニケーションができた体験について話しました。採用が決まった後、面接官に「あの質問への回答で、逆に芸術の本当の意味を突きつけられました」と言われたそうです。

作品を撮り、ジャーナリズムを学んだ留学生活

留学先のニューヨーク大学大学院は「Aマイナス(9段階の上から3つ目)以下の評価で即退学」という厳しい環境だったそうです。授業内容は実践的で、実際にカメラを持ち、取材から編集まで行い、映像を制作するというもの。1分のレポートから始まって、卒業制作のテーマは「世界を舞台にドキュメンタリーを撮る」でした。川﨑さんはガーナとリベリアで3カ月をかけて取材と撮影を行い、その後半年間を編集に費やして長編ドキュメンタリー映画を完成させ、国際ドキュメンタリー協会IDA賞にノミネートされるなど実績を残しました。この経験から「2年間本気でやれば、人はここまで変われるのか」と実感したそうです。

帰国後NHKに入局し、報道カメラマンに

留学を終えた川﨑さんは2007年、自ら提案・取材・撮影できる環境でドキュメンタリーを撮るには最適な環境と考えてNHKに入局。32歳の新人報道カメラマンとして修行のような毎日を送ります。

潜水取材班の厳しいテストに合格し、2011年の東北大震災では最前線での報道を経験。沖縄放送局に配属されてからはオスプレイや尖閣諸島の問題を追いかけました。事態が動けば24時間365日、即時対応が求められる状況でした。

ようやく天職にたどり着いた川﨑さん。しかし2013年に、視界が狭くなるなどの症状を伴う三大失明症の難病「網膜色素変性症」が進行していることがわかり、それまでにない大きな挫折を経験しました。しかしこの病気は、川﨑さんに社会に対する目線の変化ももたらしました。以前はどんなことも努力すれば報われると思っていましたが、「病気や災害など、人の力ではどうしようもないこともたくさんある」と考えるようになりました。そのおかげで“心の視野”が広がり、さまざまな境遇に生きる人たちの立場や気持ちが以前よりも深く理解できるように感じられる瞬間が多くなったと語ります。

故・大林 宣彦 監督の密着取材で、監督から託された“遺言”

川﨑さんは2017年から映画監督の大林 宣彦 氏のドキュメンタリーを撮り始めました。インタビュアー泣かせとも言われた大林監督。“フィロソフィー(哲学)のない質問はお断り”と過去に多くのメディア関係者が長期取材を試みるも断念してきました。川﨑さんも取材を始めた当初、椅子から立ち上がろうとする監督にカメラを向けた瞬間に、「そうやって“老い”を撮るな」と叱られ、その後どうカメラを向けさせてもらえばいいのか、わからなくなったこともあるといいます。しかし監督に取材を重ねて信頼関係を築きあげ、監督が亡くなる2020年まで長期密着取材を許されました。

「映画とは記録ではなく、記憶を伝える、風化しないジャーナリズム」と川﨑さんに語っていた大林監督。大林監督もまた、偉大な先人である黒澤 明 監督から託された言葉がありました。「映画には戦争のない未来を切り拓く美しい力がある。でもそれには、400年はかかる」。映画への情熱は黒澤監督から大林監督へ、大林監督から川﨑さんへと伝わりました。「優れた映画監督は、優れたジャーナリストだ」というメッセージに、川﨑さんはジャーナリストとして培ってきた「人と社会を見つめる心の目」を映画監督として生かしたい、と思うようになりました。

川﨑さんは今年、3度目の挑戦を経て再びフルブライト奨学金を獲得。ボストンのエマーソン大学大学院で念願の映画を学びます。大林監督の言葉を胸に、自身の原点である映画に立ち戻った川﨑さんの新たな旅が始まろうとしています。

川﨑さんから大学生に贈る「人生を切り開くヒント」

講演会の最後に川﨑さんは、人生を切り開く8つのヒントを学生たちに伝えてくださいました。

・やらないで後悔するより、やって後悔する

・お金は戻ってくる 時間は戻ってこない

・進んで恥をかく その過程で成長する

・ピンチや挫折は最大のチャンス

・失敗はない まだ成功していないだけ

・君の前に道はない その後ろに道ができる

・”Have to”じゃなく、”Want to”で

・好奇心を武器に世界を広げよう

講演会は次の言葉で締めくくられました。「好きなことを仕事にしてほしいです。最終的に問われるのはどんな仕事ができるか、どこまで熱心になれるかです。24時間考え続ける人には誰も勝てない」。

講演会を聞いて、好奇心を持っていろんなことに挑戦すれば、その先に道が切り開かれるのだと思いました。これから迎える就職活動も、自分が本当にやりたいことを見失わずに頑張りたいです。

後編のインタビューでは、シンガーソングライターとしての活動やニューヨークの大学院についてお聞きしました。ぜひご覧ください!

後編のインタビューでは、シンガーソングライターとしての活動やニューヨークの大学院についてお聞きしました。ぜひご覧ください!

▼後編の記事はこちらから!

【後編】「表現の力で世界を良くしたい」報道カメラマン川﨑 敬也さんに独占インタビュー

【後編】「表現の力で世界を良くしたい」報道カメラマン川﨑 敬也さんに独占インタビュー