2022.07.10

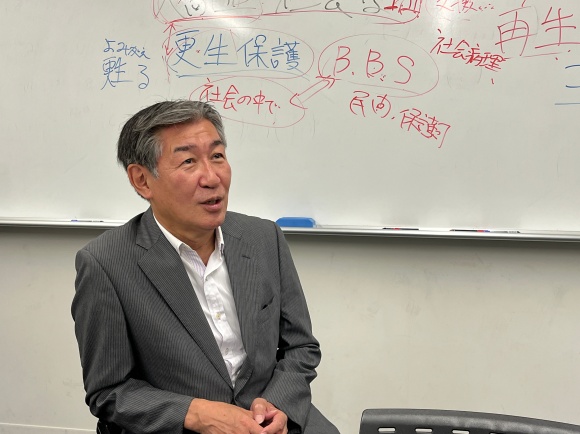

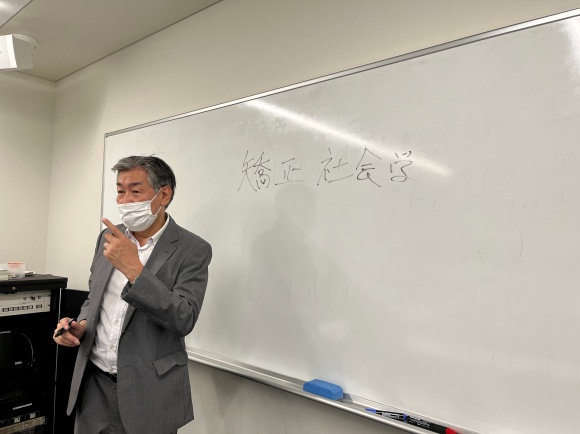

特集「相手の生きづらさに目を向ける」。少年法改正を元少年院長・服部達也先生が解説!

令和4年4月1日から「改正少年法」により、18、19歳も刑罰や実名報道の対象になりました。そんな中、服部先生がコメンテーターとしてテレビや新聞など多くのマスメディアに登場され、「法改正が社会にプラスになるかは疑問が残る。まずは皆さんに少年法の意味を知ってほしい」と提言されています。少年法の理念は「相手の生きづらさに目を向ける」こと。それが再犯を減らし、誰もが生きやすい社会にしていくと服部先生は話されます。法学部生以外の皆さんも、必見です!

——現在、少年犯罪は減少しているそうですね?

はい、年々減少傾向にあります。令和2年の「少年による刑法犯」は前年比13・5%減の2万2552件(令和3年版犯罪白書より)。人口比でもこの40年で7分の1になっています。ちなみに今から60年前の1962年は少年による殺人事件が年間396件も発生していました。その件数もここ数年は30~50件で推移。「国家治安のために少年法を改正しなければ!」という緊急性はあまり高くないのが実情です。

少年院の子どもの半数以上は虐待経験者

——とはいえ少年犯罪がよくニュースになります。

めったに起こらないから逆にニュースになるとも言えますね。では少年犯罪が減っているのに、なぜ少年法が変更されたのでしょう。これは成年年齢が18歳に引き下がったことに伴う、国法上の統一のためと考えられています。ただ、併せて18歳から「親の承諾なしにクレジットカードを作れる」ので、マルチ商法の餌食になる問題も発生しています。そこは皆さんも注意してくださいね。

——そもそも少年法は何のためにあるのですか。

少年法とは「刑法の少年版」でも「非行少年を甘やかす法律」でもありません。歴史的には19世紀後半から世界各国で「社会悪環境のもとで犯罪に陥ってしまう危機にある少年を保護する法制度」が生まれ、日本でも大正11(1922)年に、「国家が親代わりとして保護・教育を与える」として刑法とは別の「少年法」が生まれました。

実際に少年院※に入る子どもたちは家庭や交友関係に複雑な事情を抱え、男子では約半数、女子は約7割が虐待を受けた経験があるのです。高校に通えない子も過半数を占め、少年院では就学や社会復帰支援を行っています。

「これからどう生きよう」と一番悩み、生きづらさを抱える18、19歳が、適切なケアを受けられずに再生の機会を失えば、自爆自棄となって再犯が増える懸念もあるのです。

※家庭裁判所から保護処分として送致された少年を収容する施設。

リアル「成年」は22歳?

——はい、私自身もまだまだ子どもと感じます。

今は実名が公表されればSNSで拡散され、消すことができません。それは更生して社会人として働くときの大きな障害になります。立ち直りの可能性がある少年に求められるのは「厳罰」ではなく、「なぜそういう行動を起こしてしまったのか」「どうすればそれを防ぐことができるのか」を考える視点と福祉的支援を含めた社会復帰支援です。

今なぜ少年法改正なのか。少年法や法律を知り、みんなで考えることは、実はより良い社会を生み出す大きな資産となるのです。本学の特徴は「ワンキャンパス」。他学部の学生と交流し、さまざまな授業を積極的に受け、知見を広げてほしいと思います。私も全ての学部生に向けた法学講座を担当しています。ぜひ「法学部教室」にもお越しください。お待ちしています。

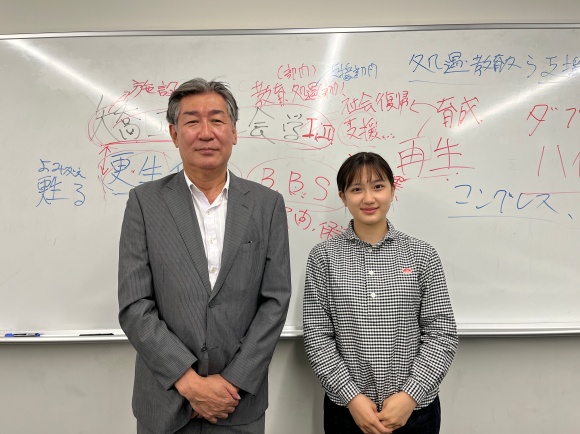

「少年法改正」は私にはあまり関わりがないことと思っていました。でも少年犯罪の背景を知り、少年法を含めて法律は私たちを縛るのではなく、「一人一人を幸せにする」ためにあるとのお話にハッとしました。学ぶことで自分の違和感や疑問に気づき、物事がつながっていく。そんな体験も新鮮でした。私たち学生が少しでも自分事として考えていくことが未来につながっていくと思うので、みんなで大学で学び考えていければと思います。