2022.05.20

特集京都と水の文化の関係を知ろう!現代社会学部の鈴木康久先生にインタビュー

京都には鴨川や宇治川、桂川をはじめ多くの川があり、京都産業大学のそばにも鴨川(賀茂川)が流れています。京都と川、と聞けば、「鴨川デルタ」を思い出す人も多いのではないでしょうか。「京都の水文化」を研究する現代社会学部現代社会学科教授の鈴木 康久先生にインタビューしました。

川のそばに集落が生まれ、街に合わせて川が変わる。人と水の関係とは?

——先生のこれまでのキャリアを教えてください。

京都府舞鶴市に生まれ、愛媛大学大学院農学研究科を修了後、京都府庁に55歳まで勤務していました。ほ場整備※などを担う農業土木技師として就職しましたが、担当業務が農村環境の改善や過疎対策、やがては府の総合計画など、まちづくりへとシフトしていきます。

※ほ場整備とは、田や畑などの農地を整備すること。

——京都の代表的な水文化について教えてください。

祇園祭は疫病退散を祈願して始まった、という話を聞いたことがあるかもしれません。祇園祭の起源となった869年の御霊会(ごりょうえ)は、疫神(えきじん)を66本の鉾(ほこ)に集め、神輿で神泉苑(しんせんえん)という庭園にある大きな池に送るものでした。

また、「納涼床」も祇園祭の神事が元ですが、現在では夏の風物詩ですね。昔の図絵や絵葉書などを見ると、人々が納涼床を楽しんでいる様子が分かります。

納涼床についての記事はこちら

——人間と鴨川の関係は、どのように変化してきたのでしょうか。

人間と川の関係は「利水」、水を利用するところから始まります。目的は飲み水や農業用水で、利用しやすい土地に人が集まり集落ができる。鴨川の場合、奈良時代より前に賀茂氏がやってきました。利用しやすいように用水路を引き農耕が発展していきます。

人口が増えると、川の氾濫など災害が起きた時、簡単に引っ越すわけにはいきません。ここで「治水」の段階へと進みます。平安時代にはすでに鴨川と桂川に「防鴨河使(ぼうがし)」という堤防管理を担う役職が置かれました。しかし、後に桂川の防鴨河使が記録から消えるところを見ると、桂川の治水が難しかったことがうかがえます。桂川に比べて鴨川周辺が栄えたのには、治水のしやすさも関係していたのかもしれません。鴨川の川幅は元々400~500mもありましたが、江戸時代前期に「寛文新堤」といって、洪水防止を目的に川幅を大きく狭める大改修が行われました。

鴨川べりに人が集まるのは、河岸の形に理由があった

——現在の鴨川について教えてください。

鴨川沿いには河岸に腰掛けている人がたくさんいますよね。実はあの光景は、河岸がゆるやかに傾斜しているからこそ生まれるものなんです。1935年の大洪水をきっかけに改修が行われましたが、京都府の計画書には「鴨川は京都市の鴨川に非ず」という一文があります。

これは「鴨川は日本を代表する川なので、日本の川にふさわしい、景観に考慮した川であるべきだ」という意味で、国の支援を呼びかけるものでした。河岸は直角に切り立ったものが一般的ですが、鴨川は水面や東山三十六峰が綺麗に見えるように、ゆるやかに整備されたのです。

昔と今では、川の価値についての考え方が大きく変化しました。昔は水の利用や物流などの外的要因、ある意味で経済的な側面が大きく、そのために空間をどう利用するかが重要でした。現在の川は、個人個人がいかに楽しんで過ごすか、という内的要因から来る価値が高まっています。利用の仕方を工夫していく必要がありますね。

——最後に学生にメッセージをお願いします!

私は40代の半ばから、1年に1冊は著書を世に出す、ということを目標にしてきました。どんな目標でも実現するには、若いうちに自分なりの方向性を試すことと、その中で「追究する力」を身につけることが大切です。仲間も重要で、例えば人に話を聞いたり、ある分野に詳しい知り合いを何人か持つと、取り組める幅が拡がります。いわゆるソーシャル・キャピタル(社会関係資本)が今後大事になります。また、次の日のタスクリストを書くことです。時間をどう使うか、毎日することを積み重ねていくことで、だんだんに全てのことが身に付いてきます。

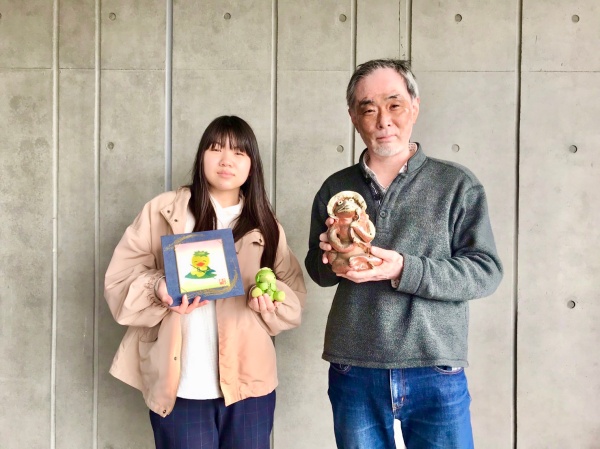

番外:鈴木先生が出演するKBS京都の番組収録を見学しました!

記事を見て興味を持った方は、ぜひKBS京都「京の水ものがたり」を見てみてくださいね。

「京の水ものがたり」オンエア情報

KBS京都

毎週金曜 22:25~22:30

月曜~金曜 17:00〜17:05

土曜 17:50〜17:55

日曜 11:45〜11:50