2021.06.28

キャンパスライフキャンパス内の感染症対策【後編】大学生活で気をつけたい行動と対策とは

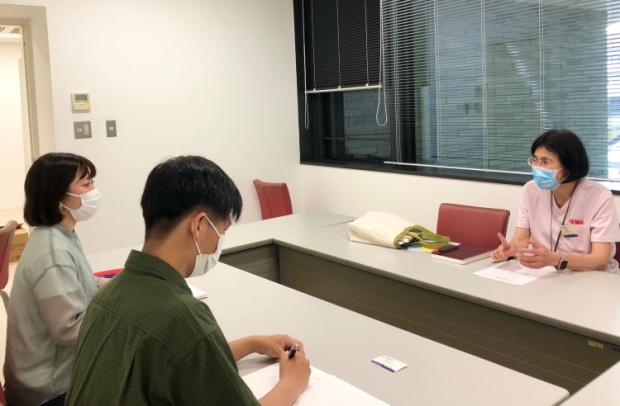

前編ではキャンパスの感染症対策と、正しい手洗いの方法やマスクの付け方などの基本を紹介しました。後編では、大学生活で気を付けたい場面や感染症対策を続けるためのポイントについて、前編に続き東教授からお話を聞きました。

- 前編の記事はこちら↓

キャンパス内の感染症対策【前編】感染症の対策と行動の基本をおさらい

保健管理センター所長の東あかね教授に聞く。場面別、大学生活での注意点

瀬戸:大学生活の中での感染症対策に関する注意点をお聞きしたいのですが、通学中はどうすれば良いでしょうか。

東教授:公共交通機関ではマスクをして、会話はしない。今、日本では100人に0.6人が新型コロナウイルスの陽性者だと言われています。地域差はありますが、「100人の乗客がいる乗り物に乗ったら、1人は陽性者がいるかもしれない」ということを覚えておいてほしいです。

瀬戸:大学では順次、遠隔授業から対面授業に変更されており、今は隣りを1席ずつ離して座っています。斜め前や後ろの席だとちょっと近いと感じることもあります。

東教授:確かに2メートルの距離はとれませんね。けれど、学生の発言が少ない科目ならマスクの着用を徹底すれば問題ないと思います。休み時間にうっかり外しておしゃべりをしないよう注意は必要ですが。

伊藤:私は空きコマの過ごし方で悩んでいます。1限と3限の講義を受講している日は、2限と昼休みが空いてしまって。家が近いので帰ろうかどうか迷います。

東教授:「帰るか帰らないか」ではなくて「感染症対策の基本を守れるかどうか」で考えると良いですよ。図書館などでマスクをして、会話をせずに過ごせるなら大学にいても問題ありません。

伊藤:なるほど。同じ悩みを持っている学生も多いと思うので、とても参考になりました。

感染者への聴き取りで見えてきた、感染リスクが高まる場面

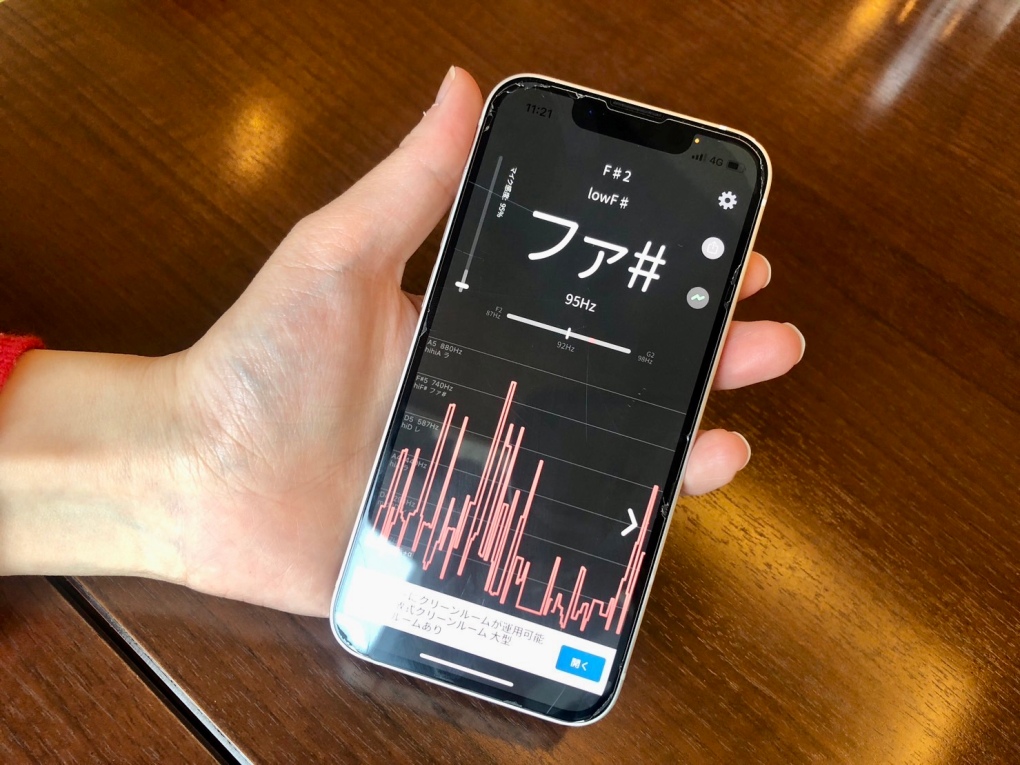

2020年10月、京都産業大学にPCR検査センターがオープンしました。過去2週間無症状の学生・教職員・学内関係者に限り、900円でPCR検査を受けることができます。全国の大学でもまだ例の少ない取り組みです。学生が感染しやすい場面についてお聞きしました。

- PCR検査センターについてのサギタリウス過去記事はこちら

噂の「PCR検査」、あなたも受けられる!学生一人一人の感染症予防対策のための施設、その思いを聞いた

瀬戸:私も一度PCR検査センターで検査を受けて、陰性でした。その時はすごくほっとしました。

東教授:良かったですね。陽性者に感染した場所を聴き取りしてみると、学内の食堂では皆無なんですよ。講義でもほぼ無し。大学生活で感染する例があるのは、やはり接触を避けることが難しい課外活動などです。

課外活動中はマスクを着用していたのに、休憩時間に飲み物を飲むために外して、そのまま仲間とおしゃべりをしてしまうと感染します。特に注意が必要になります。

伊藤:ちょっと心当たりがあります。複数人で歩いていて、坂道で息が苦しいからとマスクを外す友達を見かけたり……。

東教授:他人に対して、飛沫が飛ばない状況でマスクを外すのは悪いことではないのですよ。でも誰かと一緒にいる時は、飛沫が飛ぶ距離での会話が感染するリスク、感染させるリスクにつながります。

私が学生の皆さんに重ねてお願いしたいのは「体調不良がある時は、大学に来ないで」ということ。発熱が治まっても2週間は経過観察にあて、大学には来ないでください。新型コロナウイルスは熱が上がったり下がったりすることもありますから、4~5日程度の様子見では不十分なのです。

感染症対策につながる行動を続けるためのコツは?

東教授:皆さんの周囲では、感染症対策への意識はどんな感じですか?

瀬戸:私の周りでは遊びに行く話が持ち上がっても、誰かが「今はこういう時期だから」と言って無くなることが多いです。

伊藤:私は1年次生ですが、周囲を見てみると「誘いを断ったら次は誘われないかも」、「この人と仲良くなるチャンスを逃すかも」という不安があるのかなと思う時があります。

東教授:大学も見回りやメールなどあらゆる手段で周知しているのですが、それで100%の学生が感染症対策を徹底し続けられるかというと難しいのが現状です。

瀬戸:行動習慣はどうしたら変えられるのでしょうか。

東教授:実は、感染症対策に限った話ではありません。私は公衆衛生、産業医として長年、高血圧や喫煙、アルコール依存症などの健康問題について、いろいろな場所で講座をしたり、指導や支援を続けてきました。しかし、年齢に関係なく人の行動ってなかなか変わらないですし、変わったとしても1年経てば元通りというケースも多いんです。

それでも過去の事例を振り返って、劇的に行動が変わった人のことを考えてみると、人との関わりが介在していたように思います。

伊藤:人との関わりですか。

東教授:例えば私の中学時代の恩師は、お酒が大好きなことで当時から有名で、365日お酒を欠かさない人だったのですね。その先生が70歳になられた頃に同窓生と一緒に会いに行きました。高血圧を抱えておられたので「先生、せめて週2回は休肝日を作ってみませんか」と万歩計と血圧計をプレゼントしました。そうしたら「教え子に対して立派な模範でありたい」という教師根性が働いたのか、歩数や血圧を記録して毎月報告してくださるようになりました。それで血圧もだんだん下がって、80歳を迎えた今も元気にしていらっしゃいます。

瀬戸:すごいですね。

東教授:感染症対策も同じで「自分を守る、そして周囲の人も守る」という意識を持つことが大切だと思います。自分が感染させたら、目の前にいるこの人をひどく苦しめるかもしれない、後遺症が長引くかもしれない。そう考えて行動することが、人のためや社会のためにつながっていくはずです。

伊藤:よく分かりました。思いやりある行動をしていきたいです。本日はありがとうございました。