2021.03.29

キャンパスライフ噂の「PCR検査」、あなたも受けられる!学生一人一人の感染症予防対策のための施設、その思いを聞いた

去年の秋に開設した雄飛館4階にある「PCR検査センター」。無症状感染者による学内での感染拡大防止を目的に稼働し、大学でPCR検査が受けられることが、報道されたのはご存知でしょうか。

そんなPCR検査センターですが、検査方法や施設について詳しく知らない学生も多いはず。取材してみると、施設運営の方々の知られざる努力がありました。

※この記事は2月上旬にオンラインで取材したものです。

学生の皆さんに安全な環境で、安心して学んで欲しい

ところが、PCR検査センターの林大介さんは、「クラスターが起こったからPCR検査センターができたというわけではありません。『学生の皆さんに安全な環境で、安心して学んで欲しい』という大城光正学長(当時)の思いから感染拡大防止策の一環として設置されました。この施設ができたことをきっかけに、学生に周りの人への影響を考えて行動し、感染防止の意識をより強く持ってほしいという狙いがあります」と語られました。

そもそもPCR検査とはどのような検査なのか?

施設について、林さんは以下のように説明してくれました。

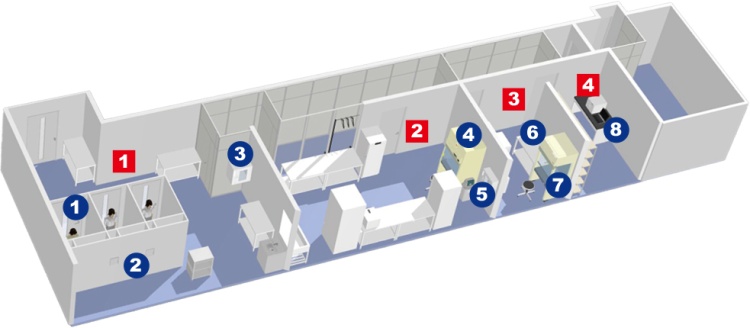

赤い■の1から順に「検体採取室」「検体取扱室」「試薬調製室」「PCR測定室」に分かれています。検体採取室には3つのブース(①)があり、そこで受検者自らが唾液を採取します。なお、検査を受ける受検者は、この部屋にしか入ることができません。

そのあと、検体(唾液)は②から③のパスボックスを経由して検体取扱室へ運ばれます。検体取扱室では、防護服を着た検査技師が検体を受け取り、唾液の中に存在するウイルスを不活化※させ、あらかじめ試薬調製室で調合した検査試薬を混ぜ合わせ、新型コロナウイルスの遺伝情報(RNA)が検出されるかどうか判断できる状態にします。

最後にPCR測定室で、新型コロナウイルスのRNAが検出されるのかをPCR装置で検査し、結果が判明します。新型コロナウイルスのRNAの検出が確認できた場合、陽性と判断します。

なお、結果は検査を受けた(唾液を採取した)翌日の夕方頃までに大学のメールアドレスに通知されます(都合により結果通知が翌々日以降になる場合があります)。翌日に通知される理由は、採取した唾液を次の日の朝から検査にかけ、結果を出すためです。

※病原体の感染性を失わせること

週4日、「感染防止対策を徹底して検査を実施」

PCR検査センター内は、以下のような徹底された感染防止対策が行われています。

- 検体取扱室では、唾液中の病原体に触れる可能性があるため、検査中は防護服を着た検査技師しか入れない。

- PCR検査センターで受検者が入る検体採取室では、ブース内の空気が外に流出しないように気圧を低くしている。もし陽性者が入っても、ブースの外へウイルスが流出する可能性は極めて低い。

- 「陽性者がいるかもしれない」という意識と緊張感を常に持って、消毒の徹底や感染が広がらないように気を付けている。

- 感染を防ぐため、センター内で受検者同士が接触しないようにしている。

- センターの職員は、安全管理のため定期的にPCR検査を受けている。

このようにPCR検査センター内でもし陽性者がいたとしても他の受検者が感染しないように、そして職員の皆さんも感染しないように徹底した対策がとられています。

唾液を出すだけだから、速い!PCR検査を実際に体験レポート!

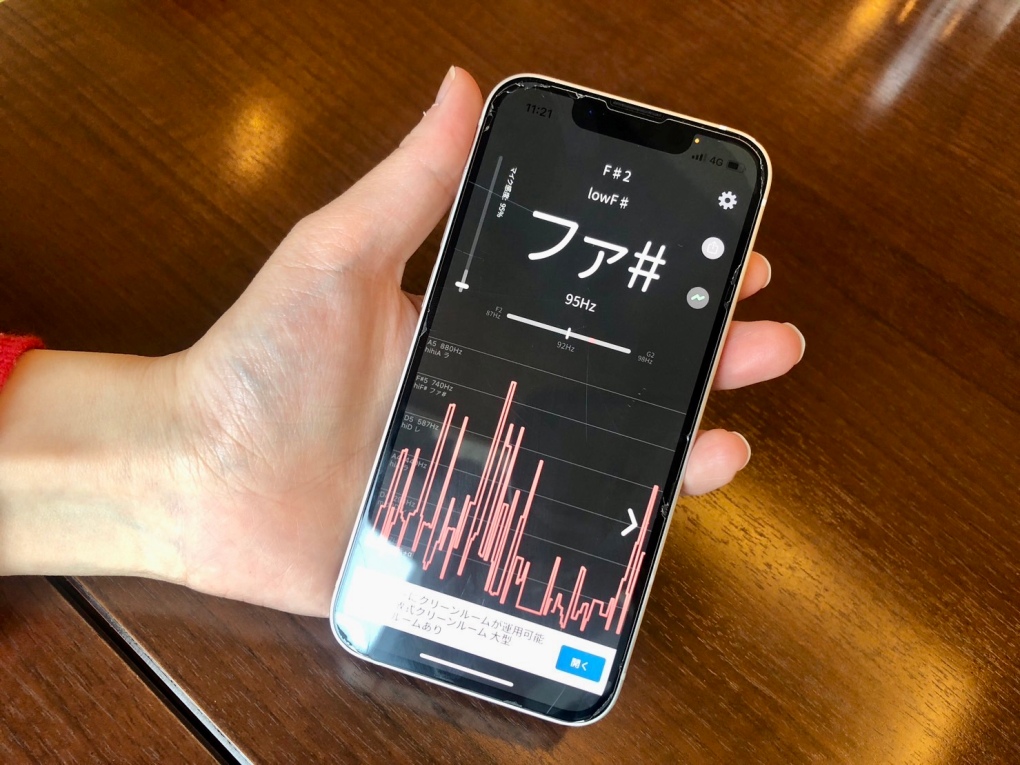

さて、私もPCR検査を実際に体験してみました。POSTから予約をし、雄飛館の4階に上がるとPCR検査センターと書かれた部屋があります。呼ばれて中に入ると、ボーっという音が聞こえます(これがブースの気圧を下げている音だそうです)。同意書を渡し、試験管のようなもの(採取用チューブ)を渡され、3つに分かれたブースの1つに案内されました。中には唾液が分泌しやすいようにレモンや梅干しの絵が貼ってあったのが印象的でした。唾液を出し終わり、ブース内の小扉に設置されたラックに提出すると検査は終わり。ストップウォッチで測っていたわけではありませんが、体感では5分もかからないくらいです。あっという間に終わってびっくりしました。

検査の際にもらえるのが「お守り(啓発用リーフレット)」(写真参照)。これは上賀茂神社で疫病退散の祈願が込められたお守りです。中には感染予防策が書かれています。

PCR検査は、受ける側は簡単で時間もかからず受けられますが、現在の体制を整えるのに職員の皆さんの多大な努力と苦労があったことがわかりました。そういった苦労があってはじめて、このセンターは安全に運営できているのです。

最後に林さんは、「PCR検査センターの安全性と同時に、日々の安全対策を継続していくことを、皆さんにお伝えしていきたい」と語られました。

私たち学生も、新型コロナウイルスに「かからない」「広めない」ことが最大の社会貢献なのだということを忘れずに「三密を避ける」「うがい・手洗いをする」「マスクを着用する」といった日頃の行動に注意することが求められています。

楽しいキャンパスライフを送るためにも、日ごろの生活から心がけていきましょう。