2020.07.20

特集警察大学校長から京都産業大学の教員へ。 華麗なるキャリアチェンジの謎に迫る!

本学にはさまざまな経歴を持った実務家の教員がいます。「教員になる前はどんな仕事をしていたのか?」「なぜ京都産業大学の教員になったのか?」をインタビューすることで、教員の皆さんを身近に感じてもらおうという今回の企画。

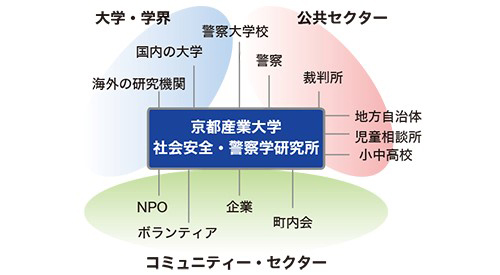

今回は法学部の田村正博教授にお話を伺いました。前職では警察庁に所属、京都府をはじめとする全国の警察で勤務し、警察本部長職や警察大学校長まで勤められました。その後、大学教員という研究者の道にキャリアチェンジ。京都産業大学には警察組織に関する研究を行う「社会安全・警察学研究所」を設置しているのですが、実は日本で初めて「警察学」の名を冠した研究所であり、田村先生は現在、同所の所長を務めておられます。実は、教授のほかにも、弁護士という肩書きも持つ田村教授とはいったいどのような方なのでしょうか? 学生広報スタッフが迫りました!

※この記事は6月下旬にオンラインで取材したものです。

田村先生は大学卒業後、国の行政機関である警察庁に入庁しておられますね。なぜ警察という職業に就こうと思ったのですか?

【田村教授】大学3年生のゼミで民法を勉強したときに、法律の面白さを感じました。法の運用の最前線のひとつが『警察』です。検察や裁判所よりも警察が先に法律に違反していないかを判断しますよね。それが難しくもあり、面白くもあるなと思ったんですよ。

民法を勉強していた大学生活、どんな学生でしたか?

【田村教授】地元の鳥取県米子市から、京都大学法学部に入学しました。1年生のころはほとんど大学に行かず、マージャンばかりしていました。一般教養などの成績は60点ギリギリでしたね。それでも3年生のゼミで民法を勉強して面白かったので、4年生で司法試験を受けました。択一試験の合格発表から論文試験までの1か月が、人生で一番勉強しましたね。論文科目の一部は、そのとき初めて勉強しました。その年は落ちましたけど、翌年は合格するだろうという手ごたえがありました。

そこで次の年も大学に残って、大学5年目の在学中に合格しました。その時に、国家公務員試験も受けてみようと思って。受けたらかなりいい成績で合格しました。

田村先生ほどの方でも、学生の頃はあまり勉強しなかったという言葉に意外な印象をもちました。そして、在学中に司法試験、国家公務員試験に合格とは、人並み外れた頭の良さであることは間違いありません。そうして社会に出た田村先生は、いわゆるキャリア組(警察庁から地方へ出向して管理職として勤務)として、さまざまな経歴を積んでいかれます。

さまざまな地域(京都・秋田・福岡など)の府や県の警察本部で働いていた経歴をお持ちですね。印象に残っていることはありますか?

【田村教授】市民を代表して警察を管理する公安委員会という組織があります。私が秋田県の警察本部長をしていた時に、ある公安委員の方から、『警察のイベントは警察本部がある秋田市ばかりだが、他の市でもやるべきではないか』と指摘を受けました。確かに、秋田県のどこの市の人も税金を払っているんだから、秋田市だけでの開催はおかしい、と言われればそのとおりですよね。こういった、市民を代表する方々がいろんな疑問を声に出してくれるというのは、警察にとって大変良いことなんですよ。

なるほど、警察の活動に市民が興味をもって声に出す、つながりを持つということが大事なんですね。田村先生は、京都にもいらっしゃったんですよね?

【田村教授】京都では、公安委員会委員長の方が『警察は今こういうことを重点にすべきだ』と警察署長会議の場で指示しておられたのが印象に残っています。もともと京都には、町衆がお金を出して番人を雇うという歴史があります。納税者という、自分たちがお金を出しているという立場で、警察に今何を求めるかをきちんと伝えることが必要だ、という感覚が残っているんだなと感じました。

経歴を拝見すると、警察(警察庁、警察大学校、警視庁、京都府・秋田県・徳島県・福岡県の府・県の警察)と関係機関に合計36年勤務なさったのちに、2013年に警察大学校長を退官とあります。

【田村教授】警察大学校は警部以上の幹部が学ぶところです。今でも、私は警察大学校の講師として、警部昇任試験合格者、新任警察署長予定者、警察学校教官予定者など毎年約2千人に講義をしています。警察で警部以上の階級にある幹部の警察官は約3万人なので、そのうち半分以上の人を教えた計算になります。

警察関係機関では市民の代表とのつながりを持ち続け、仕事にも活かされていた田村先生。その活動が注目されて、警察大学校の退職を機に、京都産業大学から声が掛かります。

警察大学校を退職後、なぜ京都産業大学の教員になられたのですか?

【田村教授】京都産業大学が警察学を研究する社会安全・警察学研究所を開設することになり、初代所長の渥美東洋(あつみ・とうよう)先生に声を掛けていただきました。警察庁に勤めている際、警察側から大学との交流を持つ拠点を警察大学校に作る事業に携わり、自分自身がそのポストに就いた経緯もありました。今度は大学側から警察と交流を持つ機関に所属するというのは、ある意味では運命だったのかもしれません。

本学で社会安全・警察学研究所所長として、そして法学部の教授として大事にされていることはありますか?

【田村教授】そうですね、私は『理論と実務の架け橋』ということを意識しています。警察に勤めている際は、実務の場から理論を研究する場とつながりを持つように架け橋となっていました。それが大学に来てからは、理論を研究する大学側から実務の警察へ橋を架けているんですね。

この橋を架ける立場の違いをうまく使いこなせればいいな、と思っています。

田村先生のお話を伺っていると、仕事をきっかけに他の方々とのつながりを持つことが多いように感じます。そして、そのつながりが、仕事の幅も広げていきます。

今回の取材にあたり、田村先生には「宝物をお持ちください」と、お願いしました。この宝物は、いつの写真ですか?

【田村教授】この写真は2014年に開催された『全国被害者支援ネットワーク』の研修会の写真で、一番左が私です。日本で最初に犯罪被害者のための行動を起こした同志たちが写っています。

当時の資料を拝見すると、田村先生の肩書きが「弁護士、京都産業大学法学部教授」になっていますね。

【田村教授】はい。でも、弁護士としての活動はほとんどしていません。講演や新聞へのコメントなどに使っているだけですね。

先生にとって、なぜこの写真が宝物なのでしょうか?

【田村教授】犯罪被害者の支援をともに担ってきた仲間が集まったからです。今は犯罪被害者を大事にする、被害者を支援することは当たり前ですが、昔の日本にはそういう考えも支援組織もありませんでした。私と右端に座っている安田貴彦(やすだ・たかひこ)さんとが企画した1991年のシンポジウムに、私の右隣に座っている大久保恵美子(おおくぼ・えみこ)さん(左から2番目)をお呼びしました。前年に息子を飲酒運転の車で奪われ、自分を精神的に救ってくれるものを必死になって探したが日本には何もないことを、フロアから訴えられました。パネリストの1人だった山上皓(やまがみ・あきら)さん(右から2番目)が大久保さんの声に応えて、1992年に日本で最初の被害者支援組織を立ち上げ、1998年に全国被害者支援ネットワークを創られました。大久保さんは自らも被害者支援の活動を担い、行動をされます。安田さんは、その後警察庁と内閣府で日本の被害者支援行政の責任者を務めました。私自身も大久保さんの声に応えるべく警察庁内で説明を重ね、1996年に被害者対策要綱をまとめる中心的な役割を果たしました。 被害者の声に応えるという思いを共有し、日本の被害者支援のスタートを共に担ってきた『仲間』が宝物ですね。

さまざまな人とのつながりを大事にしておられる、田村先生ならではの宝物です。

最後に学生たちにメッセージをお願いします。

【田村教授】警察官を志す学生は、きっと正義感の強い人が多いことでしょう。警察は本当に市民に喜ばれる、困った人を助けることができる仕事だと思っています。 ただ、『市民のために10割』で働くと、気持ちが続かなくなってつらくなる。私は『市民のために5割・組織のために3割・自分のために2割』の割合で、気持ちを整理して仕事をしていました。市民のためになるという気持ちが一番大事ですが、自分のやりたいこととして、自分のためになるからするという気持ちを少し入れることが仕事を楽しむコツのように思います。 例えば、先ほど話した犯罪被害者支援の活動は、被害者・市民のためにも、警察組織のためにも必要なことでしたが、『自分がかかわりたい!』と思えたことが成功につながったと思っています。 警察官を志望している学生には、志望先の都道府県が本当に好きか?守りたいか?自分にできるだろうか?と考えてほしいと思います。公務員試験を合格するのがゴールではなく、警察学校を卒業して初めて実質的に警察官になれるのですから、そこまでの原動力が必要です。本当になりたいという気持ちが一番大事ですね。

今回は田村正博教授にお話を伺いました。実務の警察から、理論の大学へキャリアチェンジしたことで、「理論と実務の架け橋」というキーワードを意識されていたことが印象に残りました。実務からの視点を知っているからこそ、理論を深めることもできますし、またその反対も可能です。 人とのつながりを大事にしながら自分には何ができるのかと考えることで、今のキャリアを築いてこられたのではないかと思います。お話を伺ったことで、本学で教授として学生に教えられている理由が少しわかり、身近に感じることができました。