【文化学部】「笛ゼミ」(竹内ゼミ)で「17世紀イタリアの宗教的な歌」を聴きに行きました

2024.07.01

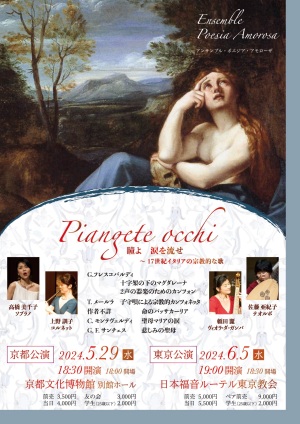

2024年5月29日、「笛ゼミ」(国際文化基礎演習A、国際文化演習ⅠA(担当:竹内 茂夫教授))の学外実習として、京都文化博物館別館ホールで行われた、女性4人のアンサンブル・ポエジア・アモローザによる「流れよ 我が涙 ~17世紀イタリアの宗教的な歌~」を聴きに行きました。元々銀行の建物で行われたコンサートは雰囲気もあり、天井の高い木造の建物の響きは素晴らしいものでした。

プログラムは全14曲、声楽家が必ず勉強する「アマリッリ」を作ったジュリオ・カッチーニの娘であるフランチェスカ作の「やさしきマリアさま」が編成を変えて何度か演奏されて、プログラムの柱となっていました。声楽曲はどれも大変な熱量が必要な少し長めの曲でしたので、とても聴きごたえがありました。

チラシにあるように、パリ在住のソプラノ歌手である高橋 美千子氏はもちろん、東京在住のテオルボ奏者の佐藤 亜紀子氏、京都在住のコルネット(ツィンク)奏者の上野 訓子氏という担当教員が指導を受けた方々と、兵庫在住のヴィオラ・ダ・ガンバ奏者の頼田 麗氏の器楽陣の素晴らしい技術の応酬に学生たちは聴きいっていました。

演奏は基本的には淡々と進む中にも、キメとなる歌詞やフレーズや和音の聞かせどころがしっかり浮かび上がってこちらに迫ってきました。

今回の学外実習にあたっては、前週のゼミの時間に、演奏会で演奏される声楽曲4曲、G.F.サンチェス「悲しみの聖母」、C.モンテヴェルディ「聖母マリアの涙」、T.メールラ「子守唄による宗教的カンツォネッタ」、G.フレスコバルディ「十字架の下のマグダレーナ」を、編成の近い動画を探して聴き、歌詞を翻訳アプリで訳して一部音読して事前学習をしました。聞き慣れない音楽は予習をしないと、何か美しい(あるいは怖いまたは悲しい)音楽が流れているなという感想で終わってしまうことが多いためです。学外実習後、翌日のゼミで、学生たちに一言ずつ感想を求めると、それぞれに得たものがあったことを感じました。

今回聴いたような音楽は、基本的には現代のバンドのような編成ですし、テオルボはギターとベースを足したような楽器です。曲も7分くらいの長いものもありますが、3分くらいのものも多く、歌詞はラテン語やイタリア語ですが、今の若者にもそんなに聞きづらい音楽ではないのではないでしょうか。

また、主宰の上野氏が所属するアンサンブル・プリンチピ・ヴェネツィアーニとは担当教員が懇意であることから、会場運営にも携わることとなり、イベントの受付を依頼され、2年次生と4年次生の2人が担当しました。2人とも過去に同様のイベントで受付の経験があり、スムーズな会場運営の一助となっていました。