国際関係学部 国際協力実務論ⅡでJICA職員を招いてオンライン特別講義「多様なアクターが実施する国際協力—JICAの市民参加協力事業から—」が実施されました!

2022.01.24

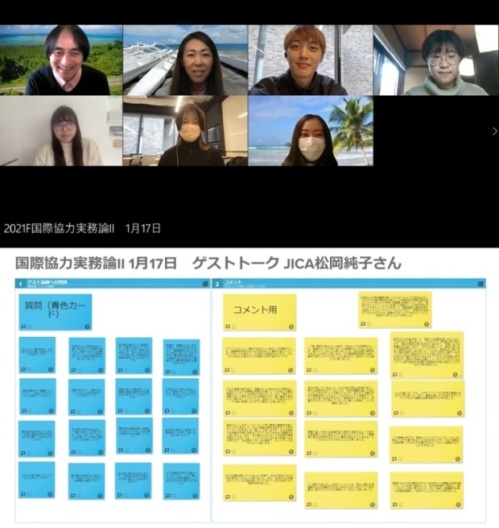

1月17日(月)、三田 貴教授ご担当の「国際協力実務論Ⅱ」では、独立行政法人国際協力機構(JICA)東京センターから松岡 純子さんをゲストにお迎えして、「多様なアクターが実施する国際協力—JICAの市民参加協力事業から—」というテーマで、オンラインによる特別講義が行われました。

(学生ライター 国際関係学部3年次 板坂 梨央)

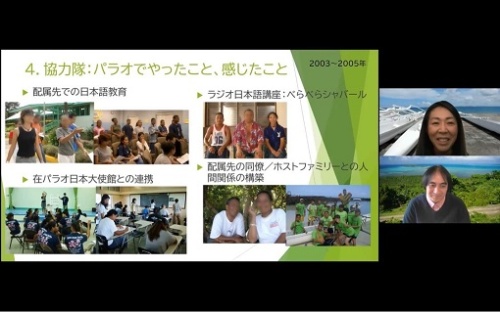

松岡さんは、大学をご卒業し一般企業に勤められた後、JICAの青年海外協力隊員としてパラオのコミュニティカレッジで日本語教師として活動し、授業に加えて、現地ラジオ局での日本語講座や留学志望者への教育支援など幅広い実践をされました。帰国後は、パラオでの実務経験を活かして多文化共生を目指したまちづくりにより深く関わろうと大学院で学ばれた後、JICA東京センターの職員として数多くの市民参加協力事業に携わってこられました。

講義の中では、JICAが企業や自治体などさまざまなアクターと連携して展開している市民参加協力事業や多文化共生事業について具体的な例を用いて説明してくださいました。その中で、草の根技術協力事業という、日本のNGO、地方自治体や民間企業などが企画提案する国際協力活動を、JICAが提案団体に委託して実施する提案型事業があることを教えてくださいました。その事業の中で、私は、兵庫県三田市が技術協力を行うパラオでの「リサイクルセンターにおけるベラウ・エコ・グラス(廃ガラスを活用したガラス工房)の事業軌道化」という事業が特に印象に残っています。パラオの環境を守ことができるだけでなく、廃ガラスをグラスに生まれ変わらせられること、またその事業に日本の自治体が関与していることに驚きました。国際協力を行う上で、さまざまな技術や経験を持つ組織や団体の人々の連携が必要不可欠だとあらためて認識することができました。

松岡さんはパラオでの活動の中で、言語だけではない見えない壁を崩すために積極的に現地の方々とコミュニケーションを取られてそれを楽しまれていた様子がとても印象的でした。さまざまなイベントや事業を実施する中で、その活動を楽しむことが重要だと教えてくださいました。

講義の終盤では学生からStormboard(オンライン付箋ワークツール)を用いて寄せられた、たくさんの質問に、松岡さんと三田教授に対話形式で回答していただきました。担当の三田教授から「開発支援や協力に携わるときに、成果を上げようとする以前に、現地社会を謙虚に知ろうとし、人々との仲を深めていく姿勢を持つことが大切」というコメントをいただきました。

講義が終わった後、松岡さんに国際関係学を学ぶ学生にメッセージをお願いしたところ、「20代をいかに過ごすかが大切で、回り道してでも自分の人生が豊かになるような選択をしてほしい。いい意味で変な大人と話すこともよい。色々なことに興味を持って学んでほしい」という言葉をいただきました。これからも、国際関係学を学ぶ上で出会う様々な興味関心に正直に、さまざまなことに挑戦して主体的に学びを深めていきたい、そして、私たちの将来や今後のキャリア展開には幅広い選択肢や可能性があると強く感じられた講義でした。講義冒頭でとられたアンケートでは、受講した多くの学生がJICA海外協力隊に参加したいと回答しており、そのような学生にとって、本講義は今後のキャリア展開や学生生活について考える貴重な機会となりました。

国際関係学部の授業では、外交、ビジネス、国際協力の現場で活躍する実務家を招き、世界の最前線の知識や実情を学びます。

他にもさまざまなゲストスピーカーによる講演会を開催しています!