国際関係教員によるニュース解説!(2020年)

今世界で起こっていること、日本との関係、私達の未来について。

国際情勢を知り、世界の諸問題に対する自分なりの理解を深めてほしいと思います。

このコーナーでは、国際関係の専門の教員がタイムリーな話題を学術的に紹介していきます。

コロナ禍で活かされる分析力/川島 理恵 教授(2020.12.08)

先日ある記事を読んでいて「なるほど」と思った。「お客の「肘」を見ただけで、なぜ売り上げが伸びたのか。」あるコンサルティング会社では、店内などに録画カメラを設置し、その映像を分析することで、オペレーション分析を行なっている。そうした案件の中で、ある飲食チェーンにおいて、店員の行動を分析することで成果を上げたのが「肘の角度」だそうだ。そのコンサルティング会社では、まず店内の様子を撮影し、客や店員の動線を細かく分析した。その結果、その飲食チェーンでは、客がコールボタンを押して平均して約4秒で客のもとに店員が向かっていた。一般的な飲食店では1分40秒であることを考えると、かなり早い。店員が常に店内で「キョロキョロ」と見回しつつ、「ウロウロ」していることがその秘訣のようだ。確かにサービスエンカウンターの会話分析においても、この2点は非常に重要であるとされている。「キョロキョロ」することで、周囲に自身がavailableであることを示しつつ、「ウロウロ」することで客を十分にモニターすることができるからだ。つまりこの飲食チェーンの強みはそこにあるということだ。

一方、映像分析から店員がそれだけ動き回っているにもかかわらず、十分に客のニーズを把握できていないことも明らかになった。客が飲み物を追加で注文する。とてもシンプルなことのように思うだろう。しかし、相手との会話の最中で、自分の飲み物が空になったタイミングで注文すれば、その会話は途切れてしまう。それは自分勝手な行為として理解される可能性を含み、相手との関係性をも危うくしてしまうかもしれない。客の中には、飲み物が空になっているにも関わらず、注文できないでいるかもしれない。そこでこのコンサルティング会社は、店員に客の肘に着目するようにアドバイスした。飲み物の残量10%以下になると、往々にして客の肘の角度が90度になる。そのタイミングに対応することで、それまで4分半だったドリンク残量10%への反応時間を1分近く縮めることに成功し、結果として平均して一人当たりのドリンク注文が0.18%上昇したそうだ。その0.18%が積算されて売り上げの上昇につながったのだ。

当たり前のことをもう一度見つめ直し分析し、strong pointsとweak pointsを見つけ、改善につなげていく力。コロナ禍中にあって様々な業種が苦戦している。サービスエンカウンターのあり方にも様々な変化が起こっている。例えば、これまで好ましいと思われていた「おもてなし」が、客との距離を確保しながらであればやりにくいこともあるだろう。その中で現状を見つめ直し、いかに客のニーズに答えていくようなサービスの改善ができるのか。これからのビジネスにおけるニューノーマルのあり方には、こうした分析力が活かされていくのではないだろうか。

川島 理恵 教授

異文化コミュニケーション、医療社会学、会話分析

国際関係の2つのベクトル:分断と統一、対立と協調/正躰 朝香 教授(2020.12.01)

2020年10月3日、分断していた東西ドイツが統一した1990年から30年を迎えた。依然として旧東独地域と旧西独地域では格差も大きく、この30年の評価も分かれてはいるが、統一後のドイツが、まさに欧州の中心として、EUの牽引役として、冷戦後の東西ヨーロッパの再結合にむけて重要な役割を果たしてきたことは間違いない。

一方で依然として分断が続く国もある。例えば、「ヨーロッパ最後の分断国家」とよばれる地中海の島国キプロスである。1960年に英国からの独立した後も、多数派のギリシャ系住民と少数派のトルコ系住民との民族間対立が続き、ギリシャ、トルコの両政府が干渉する武力衝突となり、北部の「北キプロス・トルコ共和国」*と南部の「キプロス共和国」との分断状態が続いている。首都ニコシアには南北を分ける「壁」が今日も存在しており、(南の)キプロス共和国がEUに加盟するタイミングでの国連の調停によっても解決しなかった。その後も統一交渉に進展がないまま、今秋の選挙で北キプロスでは統一交渉に消極的な「独立派」が政権をとり、さらに分断が深まる様相をみせている。

2020年1月末にEUから離脱した英国とEUとの新たな関係構築については、交渉期限が目前に迫っているが、コロナ禍での交渉の困難があるとはいえ、両者が譲れない条件をめぐる対立や政治的駆け引きが目立ち、難航が続いている。

アジアでは、RCEPやTPP、「開かれたインド太平洋」など、複雑な地域協力枠組みが構築され、参加・離脱をめぐって、各国の政治的思惑や経済的利益、安全保障上の戦略が交錯しながら活発な国際関係が展開している。

どのような枠組みでみても、どの問題領域についてみても、「統一/統合/協調の方向」に働く力と、「分断/離脱/対立の方向」の反対方向に作用する二つの力が常に働くのが国際関係である。どちらか一つの方向だけに急激な力が働けば、反対方向に向けようと反発する強い力がうまれ、結果として国際関係は非常に不安定になる。

グローバル化のなかで複雑な力が作用しあう国際関係において、問題を一気に解決することは勿論できない。決着したかにみえた対立も、一旦は和平が実現した紛争も、対立を乗りこえて協調にむけた努力も、きっかけがあれば、すぐにベクトルの向きが変わり、激しい対立が繰り返される。ナゴルノ・カラバフでも、西サハラでも、エチオピアでも。温暖化対応でも海洋プラスチック問題でも、差別禁止や人間の安全保障のための国際協調の枠組みについてでも同様である。

だからこそ、現状おこっている事態の複雑さを解明し、多様な価値を理解した上で、対立点を把握し、交渉と熟慮を重ねて協調の方向へむける気力と寛容さが必要である。関わる主体も、対立点も、日々変化し、油断するとすぐに対立方向の力が強くなる。どのような主体がいかなる利害のもとで問題に関わっているのか、対立点はどこにあり、その背景にはいかに多様な価値観が横たわっているか。それらを尊重しながら協調点をいかに探るか。

児童文学の分野で印象深い作品を多く残しているケストナーの作品に、『動物会議』**がある。第二次世界大戦後の1949年、少しも成果のあがらない国際会議を繰り返す人間たちの愚かさに呆れ、激しい分断や対立や不作為を嘆いた動物たちによって、子どもたちの未来のために「動物会議」が開かれる、というものだ。(一種のテロ行為ともいえるほど過激な方法で)協調にむけた行動を人間に要求する「動物会議」は、目的を達成して最初で最後の会議を終える。

今年創設75年を迎えた国際連合も、設立時の理想とはほど遠い成果にみえるが、一方で、国際協調にむけた、共通の課題にむけた地道な努力や規範設定には評価すべき点もある。「動物会議」ほどの成果はなくとも、ベクトルを「統一/統合/協調の方向」に向け続けるための地道な努力を続けるしかない。国際関係を学び、問題の深刻さや緊急性を理解するほど、解決のためにできることの小ささや、無力さに立ちすくむわけだが、それでも国境を越えてプラスの影響もマイナスの影響も与え、受けあう国際社会においては、妥協点をさぐりながら協調の方向へとベクトルを向け続ける努力を、あらゆる枠組みを使って続けるほかはないのであろう。

*北キプロス・トルコ共和国はキプロス島の37%にあたる領域を実効統治している。トルコのみが国家承認をしている。

**E・ケストナー(池田香代子訳)『動物会議』岩波書店、1953年.(原典:Enrich Kästner, Die Konferenz der Tiere, 1949)

COVID-19不況からの脱却に動くハワイ/三田 貴 教授(2020.11.17)

米国ハワイ州のイゲ知事は、日本からの観光客の受け入れを7か月ぶりに本格化させるための事前検査プログラム(Pre-flight Testing Program)の導入を10月27日に発表し※1、11月6日からその運用を始めた。これは、ハワイ州が指定する日本の医療機関でPCR検査を出発前(72時間以内)に受けてその陰性証明書を持参することで、ハワイ到着後の14日間の自己隔離を免除するという制度だ。このニュースは、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)によって大きな打撃を受けている航空業界や旅行業界にとって、あるいは海外旅行に出かけることができずにいる旅行愛好者にとっては、今後の正常化に向けた朗報と捉えたことだろう。しかしながら、このことだけをもって明るい見通しを持つことは必ずしもできない。

観光客を喪失したハワイ

COVID-19の拡大に伴う入国・入域規制は、ハワイ州では、2020年3月26日より強化され、州外からの渡航者に対して、ハワイ到着後14日間の自己隔離期間を設けてきた。そのため、短期で渡航しても、ホテルの部屋から出ての活動はできなかった。ハワイへの訪問者数は、例えば2020年9月は前年同時期と比べて米本土からは95%以上減り、日本からは99.9%の減少となった※2。航空、ホテル、飲食といった、直接影響を受ける業種のみならず、小売、流通、生産業など、間接的に影響を受ける多くの業種が深刻な打撃を受けた。2020年のハワイのGDPは前年比マイナス11%となると予測されている※3 。ハワイ州の失業率は、2020年4月と5月には23%以上を記録し、その後回復傾向ではあるものの、9月時点でも約15%と高いままである※4。

観光客本格受入体制の確立に向けた動き

疲弊したハワイ経済を立て直すためには、できるだけ安全性を確保した上で観光客の来訪を実現させていくことが必要である。ハワイ州では、同じ国内である米本土からの訪問者に対してさえも到着後2週間の自主隔離期間を設けてきた。罰則もあるため、実効性の高い入域制限となった。しかしこのまま制限だけを続けていても、観光客を呼び戻すことはできないことから、2週間の隔離期間を免除する事前検査プログラムが企画された。その結果、10月15日からは米本土からの渡航者についてこのプログラムが適用され、一日に6,000人程度がハワイを訪れるようになった※5。以前は一日に25,000人程の到着客数があったことを考えればまだ規模は限定的ではあるが、観光地ハワイにとっては大きな前進であり、効果を生む政策となった。

このプログラムが日本からの到着客に適用される初日となった11月6日には、64名の乗客が日本から到着した※6。日本からの航空便は、ハワイアン航空、日本航空、全日本空輸の3社による運航が計画されているが、11月はまだ10便に留まる予定だ※7。現在、日本国内の指定検査機関は21カ所設けられている※8。

明言されていない制約の存在

こうした受け入れ側の制度が整いつつある中で、日本の一般市民は再び気軽にハワイを訪問することができるようになるのだろうか。日本からの観光客が以前のようにハワイを訪問するようになるためには、安全性、コスト、時間の3つの要素を検討しておく必要があるだろう。

安全性についての感性は人によって異なることから、何をもって安全・安心と捉えるかということについての絶対的な解は存在しないが、現在までの累計感染確認者数等の数値の比較から、ハワイの人びとの日本からの訪問者に対する一般的な見方はある程度想像することは可能であろう。ハワイ州における累計感染確認者数は2020年11月14日(日本時間)現在166,520人であり、人口10万人あたりでは1,176人となる※9 。日本の人口10万人あたり感染確認者数は92人(感染確認者総数115,360人 11月14日時点)と少ない(感染者数の多い東京都でも人口10万人あたり244人)。逆に、ハワイへの訪問者数が最も多いカリフォルニア州は、人口10万人あたり2,563人の感染者が確認されており、日本とは比較にならないほど多い。

同様に、今後の予測を、ワシントン州立大学保健指標評価研究所(IHME)による、2021年3月1日におけるCOVID-19による累計死者数予測(2020年11月12日更新情報)を用いて比較すると、日本は33,373人、ハワイ州は379人となると予測されており、人口10万人当たりではどちらも約26人で同レベルである※10。同じくカリフォルニア州は27,070名(人口10万人あたり69名)と多い※11。これらのことから、ハワイ居住者の視点で見れば、日本に対してはそう大きな警戒を抱くことはなく、米本土からの旅行者と比べればむしろはるかにリスクが低いとみなすこともできるだろう。

日本の旅行者側のコストと時間についてはどうだろうか。帰国後の14日間の自宅待機期間に関しては、リモートワークも定着した今、技術的にも可能な人はそれなりにいることだろう。これに加えてもう一つ重要なリスク要因は、仮にハワイ滞在中に体調が悪くなりCOVID-19の陽性判定を受けてしった場合、帰国予定日に航空便に搭乗することは叶わなくなり、陰性となるまでの間ハワイでの滞在延長を強いられる点である。そのような事態が発生せずとも、日本出発前に自費扱いでPCR検査を受ける費用と、帰国した際に公共交通機関を使わずに自宅またはホテルに移動し、2週間自主隔離する費用(と時間)は考慮しておく必要がある。意図しない長期滞在の経費を含め、これらを問題とせず旅行することができるのは、比較的自由に時間(休暇)が取れ、経済的にも比較的余裕がある人々となるだろう。

観光再開拡大への道筋

日本からハワイに観光客が訪問するためには、こうした諸条件を考慮しなければならないことから、どれくらいの旅行者が日本から実際に訪問するかは未知数である。日本の外務省はハワイを含む米国を対象に、感染症危険情報「レベル3(渡航は止めてください:渡航中止勧告)」※12を現在も発出していることから、ハワイ側だけの対応で訪問者数がすぐに増えるという見通しは立てられない。当面は「ビジネスのためあるいは家族に会うため」※13 といった限定的な目的を持つ個人客に限られるという見方が妥当であろう。それでもなお、象徴的な意味において、ハワイ到着後の行動制限が緩められたことは、今後、同様のプログラムによって、カナダ、韓国、台湾、ニュージーランドなどの海外マーケットにも拡大する道筋をつけたという意味で、より重要な意味を持つとみるべきだろう。

COVID-19以前の観光地の様子(オアフ島ハナウマ湾)

ワイキキビーチで夕景を楽しむ観光客(COVID-19以前の様子)

- Governor's Office, State of Hawaii. 最終アクセス日:2020年11月14日(本稿の参照資料すべて同様)

- Hawaii Tourism Authority.

- State of Hawaii, Department of Business, Economic Development & Tourism.

- State of Hawaii, Department of Labor and Industrial Relations.

- Forbes Japan.

- Star Advisor.

- ハワイ州 新型コロナウイルス情報サイト

- Governor`s Office, State of Hawaii.

- Coronavirus Resource Center, Johns Hopkins University. 人口10万人あたりの数値は筆者による計算に基づく。

- これは日本の状況が今後ハワイと同レベルまで悪化する可能性を示唆している。Institute for Health Metrics and Evaluation. 人口10万人あたりの数値は筆者による計算に基づく。

- Institute for Health Metrics and Evaluation. 人口10万人あたりの数値は筆者による計算に基づく. 米本土からの訪問客数上位3州に対する累計死者数予測は、カリフォルニア州が27,070名(人口10万人あたり69名)、ワシントン州が7,002名(同92名)、テキサス州が37,118名(同128名)となっている。

- 外務省海外安全ホームページ

- KITV4 Island News.(https://www.kitv.com/story/42856035/hawaii-welcomes-first-international-travelers-allowed-to-bypass-quarantine)

三田 貴 教授

政治学(未来学)、オセアニア地域研究、国際協力論、共生社会

アメリカの未来を左右する「2020年の決定的選挙」となるのか?/高原 秀介 教授(2020.11.02)

2020年アメリカ大統領選挙がいよいよ最終盤を迎えつつある。今回の大統領選挙は、想定外の政策を数多く展開してきた現職のトランプ大統領による再選をかけた戦いである。一方、民主党のバイデン候補にとっては、政権奪還をかけた戦いである。と同時に、今回の大統領選挙は、新型コロナウィルスの感染拡大という事態を受けて、郵便投票方式が導入されるなど、異例ずくめの選挙戦となっている。

ここでは、現時点で判明している今回の選挙の特異性を簡単に確認するとともに、選挙結果の予想に拘泥するよりも、むしろ両候補者の支持層や争点、そしてアメリカ社会に見られる中長期的変化に着目したい。

まず、今回の選挙の特異性については、以下の点が指摘できる。

- 選挙方式(郵便投票方式)そのものの是非をめぐる対立(不正選挙の温床?)

- 選挙結果確定の不透明性(トランプ候補による異議申し立ての可能性?)

- 争点をめぐる論争なき分極化(異なる世界観をもつ両支持層)

- 共和党穏健派や元軍指導者による民主党候補支持(共和党のG. W. ブッシュ大統領など)

- 争点としての外交問題の一層の希薄化(対中強硬論では超党派合意だが、コロナ問題もあり概ね内政中心)

次に、共和党のトランプ・民主党のバイデン両陣営の支持層(相手候補に比べて特に比率の高い層)については、概ね、以下のような特徴が見られる。

トランプ候補の支持者:白人、男性、低学歴者

バイデン候補の支持者:黒人、女性、高学歴者

さらに、数多くの争点があるなか、最大かつ集約される争点は、優先順位をめぐる両陣営による認識の相違にある。共和党のトランプ候補の支持者が「経済の再開」を優先・「法と秩序」を重視する考え方を打ち出す一方、民主党のバイデン候補の支持者は「コロナ感染対策」を優先・「ブラック・ライブズ・マター」を重視する立場をとっている。前者の背景には、共和主義の重要な要素の一つである「自治」の理念がある。

そして、アメリカ社会に見られる中長期的変化については、以下の点が重要と思われる。

- 人種的人口動態の変化(具体的には、ラティーノの増加と白人の減少、およびその地域的分布)

- 世代交代の進展(大量生産・大量消費型のベビー・ブーマー層の減少と、環境問題に感度の高いミレニアル世代や多様性を大前提としたZ世代の増加)

2020年に公表されたアメリカ政治学会のある研究論文によると、アメリカ史上最も分極化が進んだのはトランプ政権期であり、アメリカの政治学者を対象とした歴代大統領のランキング調査によると、同大統領の評価は、歴代大統領の中で最下位となっている。

今回の大統領選挙で、いずれの候補が勝利しても、格差や分断の解消を期待することは困難であり、分極化の緩和にも相当の期間を要するものと思われる。筆者自身、アメリカでの在外研究の際、前回の2016年大統領選挙で候補者の選挙集会を訪れたが、すでにその時点でさえ、余裕がなくなり、傷ついた中間層の増加を肌で感じた経験がある。加えて、連邦議会上下両院がどのような構成に変化するか(大統領と議会が同じ政党で占められる「統一政府」となるか否か)も注目すべき極めて重要な点である。現時点(2020年10月30日現在)でアメリカでの新型コロナウィルスの一日の感染者数が9万9,784人と過去最多となり、これまでの累計犠牲者数が約23万人に達していることを踏まえれば、一層の感染対策が不可欠であることは衆目の認めるところであろう。まずは、アメリカ国民自身が互いに寛容・融和の精神をもちつつ、自らの問題に向き合えるよう、アメリカにとって共通の課題に取り組み、傷ついた政治・経済・社会を立て直す方向へと導くことが新政権の最優先課題となろう。

さて、本論のタイトルに「2020年の決定的選挙」とある。一般に、アメリカ政治史において政党政治の大きな転換点となったこれまでの選挙を「決定的選挙」と呼び、それに基づいて「政党再編成」が行われてきた。1930年代以降、「政党再編成」をもたらす「決定的選挙」は見られないものの、1960年代半ば以降の南部の変化に代表されるように両党の支持基盤はそれなりに変容を遂げてきた。1990年代半ば以降は民主・共和両党が政策とイデオロギーの両面で分極化し、「決定的選挙」を伴わない「政党再編成」が一層進展を見せ、かつては当然視された「超党派」や「交差投票」、中道派の存在も今やかすみがちとなった。元来、アメリカの政治制度は分権的であるため、司法・立法・行政の三部門のベクトルが同一方向に向く限られた瞬間を捉えない限り、大規模な政策転換を図りにくいという事情がある。こうした高いハードルが存在するなかで、民主・共和両党ともに内部に抱えた勢力(民主党左派と共和党保守派)を融和路線に導くことは至難の業であろう。果たして、今回の選挙はアメリカ政治史において将来どのように位置づけられることになるのか、学問的にも大変興味深いところである。(2020年11月2日脱稿)

高原 秀介 教授

アメリカ外交史、日米関係史、アメリカ=東アジア関係史

敵と味方の演出:二項対立における相互依存関係/マコーマック ノア 教授(2020.10.15)

自分が選手として出場する可能性の高い試合の審判を選ぶことができたら、どのような審判を選ぶでしょうか。

言うまでもなく、自分にとって有利な判断を下す可能性が高いと考える審判を選ぶことはフェアプレイの精神に反する。フェアプレイの規範を重視するように社会化されたものなら、そうは選択しないはずです。また、社会の構成員の多くがフェアプレイ規範を重視すると考える場合、自分の評判への悪影響を避けるためになるべく公平だと認識される審判を選ぶはずです。しかしながら、相手が絶対的な敵であり、正義のために自分が勝つ必要があると考えた場合、自分が有利になると期待する審判を選択する可能性はそれなりにあるかもしれません。

既におわかりかもしれませんが、ここでは米国最高裁判所のギンズバーグ判事の後任人事をめぐるやりとりに(やや間接的に)言及しています。連邦法や米国憲法の解釈をめぐる最高の法律的決定を下す点では、最高裁判所はある種の審判です。その最高裁判所はこれからトランプ大統領に絡む二つの案件について判断することになる可能性があります。そして、ギンズバーグ判事の後任を任命する権限が大統領にあります。この状況は、自分が出るかもしれない試合の審判を選択できる、と言った状況にやや似ています。

これから生じるかもしれない(非常に曖昧な話です!)二つのシナリオですが、まず、2020年11月3日に米国の大統領選挙が行われる予定です。どちらかの候補の圧勝に終わらない限り、選挙手続きの妥当性や得票数のカウントなどをめぐる裁判が多くの評論家によって予想されています。その際に最高裁判所が審判的な役割を果たすことになるかもしれません。2000年の大統領選では実際に最高裁判断の結果ブッシュが大統領に決まりましたが、今回も似たような展開があり得なくはないとされています。こうした可能性に備えてトランプ大統領は裁判所に「味方」を送り込もうとしているのではないか、とする批判を、彼の政治的な「敵」は展開しています。

二つ目の可能性は、さらに抽象的な話になります。米国では、最高裁判所の判事をその個人的な主義主張をもって「リベラル」(自由主義者)や「コンサーバティブ」(保守)に分類することがよくあります(判決意見との相関性も高いです)。米国の文脈においてリベラルであることは、性的・民族的・文化的マイノリティなどの権利を支持すること、ビジネスよりは環境保護を(やや)重視することなどと相関すると一般的に理解されています。もう一方の保守とは、少数派の権利や妊娠中絶権の否定、環境よりはビジネスの優先、(入植社会の)伝統重視と言った立場を支持するものだとされています。

米国の最高裁判所ではこれからも妊娠中絶や優遇政策、環境保護や非異性愛者の権利などの問題が議論されます。トランプ大統領は保守系であり、またこの際にギンズバーグというリベラル系の判事の後任にバレットという保守系の判事を推薦しようとしています。リベラルと保守が敵対する戦場として米国社会をみるなら、彼は自分の保守チームが有利になるように、審判陣を保守で固めようとしている、と見えなくはありません(もちろん、判事が政治的な思惑通りに判断する保証は全くありません)。 現在の最高裁人事をめぐる騒動が米国社会におけるリベラル対保守の敵対関係の深刻さを象徴し、国民統合が危機的状況に陥っている、と懸念する声が上がっています。ただ、対立が激化しているからと言って分断や分裂を心配する必要はあまりないかもしれません。

かつて哲学者のカール・シュミットは、敵と味方に世界が分けられている状況をそれなりに肯定的に捉えました。敵がいることは味方が連帯する前提となり、またその敵がいるからこそ、味方たちがそれに対して有意義な行動を行うことができます。保守という敵がいるからこそ、リベラルは連帯し共闘を通して自分たちの存在意義を確認する。また、例えばリベラルという敵がいなかったら、保守が連帯できないし、共闘を通して自分たちの存在意義を確認できないでしょう。敵対関係というのは、こうした意味では相互依存関係でもあります。非難し合ったりフェアプレイ規範を無視したりはしているものの、国民統合や国家分裂の危機には直面していない、と考えることができます。ただ、敵対的な相互依存関係が社会全体あるいは国際社会にとって良い結果をもたらすには、敵の選択というのが非常に重要なポイントになるのではないかと思います。

マコーマック ノア 教授

歴史社会学、比較文化論

EUは「価値の共同体」たりうるか/鈴井 清巳 教授(2020.09.29)

写真は、パリにあるフランスの最高裁判所(palais de justice)である。ファサードの旗の下には、"LIBERTE"、"EGALITE"、"FRATERNITE"の文字が見える。初めてパリを訪れてこれを見たときには、感慨深いものがあった。現在、経済分野の研究・教育に携わっているが、学部と大学院では、法律学・政治学に長年親しんできたので、「基本的人権」「個人の尊厳」「民主主義」といった理念には格別の思い入れがあり、私の中では揺るぎのない尊重すべき「普遍的価値」であり続けた。「自由」「平等」「博愛」というフランス革命の理念は、近代立憲主義の不可欠の要素となり、現在も多くの民主主義国の憲法や、国際的な人権条約にも引き継がれている「普遍的理念」だからだ。「価値の共同体」と呼ばれるEUも、当然にその理念を自らの「価値」として全構成国が共有している。EUに加盟を希望する国々は、ヨーロッパ的な価値を体現した「コペンハーゲン基準」を満たすべく、政治経済の改革を進め、その基準を満たしたことがEUの諸機関で承認されて、初めて加盟することができる。EUの設定する加盟条件がEU加盟を希望する国々の国内的政治・経済制度の改革を促進するという機能から、EUを"Transformative Power"と特徴づける論者もいたのはそれ故である。特に社会主義体制崩壊後、ソ連陣営から脱した中東欧諸国が自国の改革を進め、一斉にEUに加盟した2004年の第5次拡大は、まさにTransformative PowerとしてのEUの面目躍如たる年であった。やはり世界は「普遍的理念」に向かって前進していくのだと。しかし以前ならば躊躇なく言えたであろうその言葉が、最近、言えなくなってきたのである。

イギリスのEU離脱の最大の理由は、イギリスが自国の「国家主権」をEUによって制約され続けるのを拒否したことにある。蓋し欧州統合とは、構成国が相互に国家主権の制約を受けつつも、1国よりも大きな経済的繁栄と世界のアリーナでの交渉力・プレゼンスをEU全体で実現することが目的である。3度目の正直の如く、やっとの思いで1973年に加盟を果たしたイギリスであったが。また、民主化のいばらの道を歩み苦労してEUに加盟した中東殴諸国の中から、反EUを標榜するポピュリズム(大衆迎合主義)的な政権が現れ、民主主義に逆行する独裁化の統治改革さえ進みつつある。勿論、それ以前から既存のEU構成国内においても、反EUを掲げる極右・極左政党などは一定の支持を得つつあった。現在、コロナ禍によって、そうした反EU政治勢力も体力が衰え、支持層への訴求力も弱まり、下火になってはいるが、政治情勢によっては再燃する可能性も常にある。こうした政治勢力は、欧州統合のもたらす果実に与ることのできなかった層を支持基盤にして成長してきたからである。またEUの近隣諸国においては、親EU政権がEUとの距離を縮め、EU加盟への動きを強めたり、独裁国家において政権交代を要求する民主主義運動が盛り上がり始めると、必ずと言っていいほど、その国内の親ロシア勢力が内乱状態を惹起し、時には国土の一部を軍事的に実効支配し、出所不明なサイバー攻撃も相まって、虚構の「住民の自主的な選択である」との正当性が主張される。ウクライナ事件の記憶は新しいであろうし、現在のベラルーシの政治動向も危惧される。「ダークパワー」の面目躍如たる一面と言えようか。

こうした情勢の中、コロナ禍に対する各国首脳の声明の中で、ドイツのメルケル首相の行った新型コロナウイルスと闘うための抑制のきいた冷静かつ自信に満ちた訴え ー しかもそれは民主主義に対する絶対的な信頼に基づいていた - は記憶に新しい。それは「普遍的価値」に基づいた訴えであり、多くの国民の支持を得ただけでなく、今も世界の指導者の中でも最も高い評価を受けている。私も、メルケルの声明に接し、EUの民主主義の懐の深さと優れた政治指導者の器量を思い知らされた1人である。しかし同時に、メルケルは、ドイツ経済の対中国依存の強さから、中国の民主主義や人権の現状、対外政策等に対して目を瞑り、口を閉じているという批判を受けている。一国の首相であると同時にEUの顔ともいえるメルケルは、苦悩を抱えつつ、欧州統合の舞台からの退場を控えている。フォン・デア・ライエン率いる欧州委員会は、今後、対中政策を軌道修正することになるようだ。対ロシア、対トルコの政策も、新たな段階に入る。EUは、構成国の共有するべき普遍的価値である「民主主義」「基本的人権」の原則を、内外の政策の基盤として再確認する作業をおこなうことによって、「価値の共同体」であることを証明するという、重い課題を背負った時代を迎えることになる。

鈴井 清巳 教授

国際経済論、EU経済、地域統合

カンボジアのポル・ポト政権の虐殺に関わった元収容所所長の死/クロス 京子 准教授(2020.09.14)

2020年9月3日、新型コロナと自民党総裁選、大型台風襲来のニュースが注目される中、カンボジアのポル・ポト(クメール・ルージュ)政権下で虐殺や拷問に関与した元収容所所長の死が一部メディアで取り上げられたことに気付いた人はどれくらいただろうか。1975年から1979年にかけて、カンボジアでは当時の人口の20~30%に相当する約170万人が粛清や飢え、強制労働で命を落とした。死亡が報じられたカン・ケク・イウ(通称ドゥッチ)は、トゥールスレン政治犯収容所(S-21)の元所長で、少なくとも1万2000人の拷問や殺害を直接指揮したとして、国連の支援を受けて設立されたカンボジア特別法廷(ECCC)で終身刑となり、服役中であった。本稿では、ECCC設置背景とその活動を概観し、カンボジアにおける過去の克服の取り組みについて解説する。

1970年のクーデターによって内戦が勃発したカンボジアでは、中国から支援を受けたカンボジア共産党が1975年首都プノンペンを占拠し、「民主カンプチア」を樹立した。党内抗争を制圧したポル・ポト率いるクメール・ルージュは、原始共産主義社会の実現を目指し、都市住民を地方農村部に強制移住させ、集団農場で労働に従事させた。過酷な労働環境により栄養失調などで多くの人々が死亡したとされる。また旧政権関係者だけでなく、知識人や教育者が組織的に殺害され、少数民族も虐殺の対象となった。さらに、クメール・ルージュは、党指導部に反対していると思われる人物をスパイとして捕らえ粛清した。政治犯はS-21に収容され、拷問の末、「キリング・フィールド」と呼ばれる処刑場に連行され殺害された。

クメール・ルージュの「恐怖政治」は、ヴェトナム軍の侵攻によって1979年1月に終焉したが、クメール・ルージュはタイ国境地帯に逃れ、その後10年以上武装闘争を続けた。1991年のパリ和平協定には合意したものの、クメール・ルージュは武装解除を拒否して、国連暫定統治機構(UNTAC)の監視下で行われた1993年の総選挙をボイコットした。UNTAC活動中に日本の文民警察官と選挙監視員が殺害される事件が起こったが、クメール・ルージュの襲撃によるものとみられている。

クメール・ルージュの犯罪を裁くECCCの設置は、1997年カンボジア政府が国連へ裁判の支援を要請したことから始まった。カンボジア政府は、クメール・ルージュの序列No. 3とされるイエン・サリ(元副首相兼外相)の投降とポル・ポト(No. 1で元首相)の身柄拘束の可能性が高まったことを受け、訴追によるクメール・ルージュの弱体化を目指していた。しかし、1998年のポル・ポトの死亡、No. 2のヌオン・チア(元人民代表議会議長)とキュー・サムファン(元国家幹部会議長)の投降、タ・モク(元軍事委員会副委員長、2006年死亡)の逮捕によって、クメール・ルージュの勢力衰退が確実になると、カンボジア政府は「不適切な裁判は、すでに社会に再統合されているクメール・ルージュ兵を混乱させ、内戦を再燃しかねない」として国連の求める国際基準の法廷設置に難色を示すようになった。2003年になって、国連とカンボジア政府は、裁判官や検察官をカンボジア人と外国人から構成し、国内法と国際法を適用する混合法廷を設立することでようやく合意し、ECCCは2006年7月正式に活動を開始した。なお、混合法廷は他に東ティモールやシエラレオネで設置されたが、ECCCは国内の裁判官が多数を占めるなど、カンボジア政府の意向を尊重する構造になっている。

ECCCは第1事件として2009年元S-21政治犯収容所所長のドゥッチ(当時66歳)を人道に対する罪などで起訴し、終身刑を言い渡した(2012年上訴審判決確定)。第2事件では、2011年時点で存命していた、ポル・ポトに次ぐクメール・ルージュ最高幹部4名が、人道に対する罪・戦争犯罪・ジェノサイド罪などで起訴された。4名はそれぞれ無罪を主張し争ったが、2名は起訴後に死去している。残る2名のヌオン・チアとキュー・サムファンは、2016年人道に対する罪で終身刑が確定し(上訴審)、2018年には少数民族に対するジェノサイド罪でも終身刑となった(第一審)。ヌアン・チアが2019年に93歳で死去したため、現在裁判が続いているのは、89歳のキュー・サムファンだけである。

クメール・ルージュ政権の崩壊から40年が過ぎ、ECCCが直面している最大の課題は、ポル・ポト亡きあと、大量殺戮の全容を知る最高幹部がわずかしか残されておらず、すでに高齢化していることである。また、混合法廷という性質上、公判はクメール語、英語、フランス語による3か国語の通訳・翻訳が必要であるが、人材不足によって裁判は遅滞した。より深刻な問題としては、カンボジア政府からの政治的介入がある。国際共同検察官は上記5名以外の容疑者に対する第3・4事件の捜査開始を求めているが、カンボジア政府の意向を受けた国内共同検察官、及び予審裁判部の反対により実現しそうにない。1997年の「クーデター」で実権を握ったフン・セン首相は、近年野党やメディアを弾圧し独裁色を強めている。フン・センはかつてクメール・ルージュの下級幹部であったことから自身への捜査が及ぶことを懸念し、新たな裁判を望んでいないとの見方がある。また、ECCCは3名の有罪判決しか出していないにも関わらず、運営費用として2018年までに約3億ドル(約340億円)が使われている。この費用の一部に対して、カンボジア側職員の「キックバック」汚職が指摘されている。

このようにECCCは多くの問題を抱えているが、他方で、内戦の記憶が薄れるカンボジア国民に、過去と向き合う機会を提供している。ECCCは被害者が「民事当事者」として裁判に参加することを認めており、第1・2事件ともに多くの被害者が証人として、あるいは損害賠償を求めて裁判に参加した。裁判は一般にも公開されており、プノンペン以外からも多くの人が傍聴に訪れている。クメール・ルージュの犯罪がタブー視される社会において、メディアによる裁判に関する報道や、ECCCのアウトリーチ活動は、多くの声なき被害者の存在を浮かび上がらせ、歴史教育の重要性を訴える市民社会を醸成しつつある。また、ECCCは指導的立場にあった者のみを訴追対象としたが、裁判には元クメール・ルージュメンバーが参加し証言をすることもあった。ドゥッチ自身が罪を認め謝罪の言葉を口にしていたこともあり、第1事件で証人として出廷した元看守や尋問官に対し、ドゥッチが真実を語るように促す場面もあった。貧しさから「革命」を支持し、クメール・ルージュを支持した多くの農村部の住民にとっても、真相を語り、真実を知り、国民の大半を占める被害者と和解する機会になったかもしれない。

日本にいる私たちが記憶にとどめておかなければならないのは、カンボジアで起こった悲劇は単にクメール・ルージュの狂気の沙汰ではなく、冷戦構造に加え、中ソ対立に影響を受けた中国とヴェトナムの敵対関係という複雑な対立関係の縮図の中で起こったということであろう。当時ヴェトナム戦争を戦っていたアメリカは、ヴェトコンへの補給路を断つ目的で戦争状態にないカンボジアに対し大規模な空爆を行った。一連の爆撃は、アメリカやその傀儡であるロン・ノル政権に対する反発を生み出し、クメール・ルージュの支持基盤を固めることとなった。1979年の政権崩壊後は、ソ連に支援を受けているヴェトナムによって樹立されたヘン・サムリン政権に対抗するクメール・ルージュを、中国と共にアメリカも支援し続けた。当時日本もクメール・ルージュに経済援助を送っていたが、結果として内戦の長期化に加担したと言えるだろう。元S-21収容所所長の訃報にあたり、大国政治に翻弄されたカンボジアの歴史と現在について考えてもらいたい。

クロス 京子 准教授

平和構築、紛争解決学、人間の安全保障、移行期正義

War in Quarantine/ノハラ ジュン ジュリアン 講師(2020.09.03)

In the wake of the COVID-19 pandemic that locked half of the population of the world into their homes, quarantine measures, initially seen with a healthy dose of skepticism, began to be implemented throughout the globe. Political leaders and health specialists urged citizens to 'stay home' and avoid going out. The virus brought the capitalist system and many human activities to their knees. Except, perhaps, war.

On March 24, amid fears that the virus would spread to warzones where testing, treatment, and quarantine is notoriously difficult, UN Secretary General António Guterres called for a general ceasefire, "to put armed conflict on lockdown and focus together on the true fight of our lives."

Pressed by the UN and under fierce criticism by the international community for its military intervention in war-torn Yemen, Saudi Arabia declared a unilateral ceasefire on April 9. But the silence of the guns was short-lived, as air raids from the Saudi-led coalition continued to claim civilian lives despite the worsening health crisis. Yemen has officially recorded only around 2,000 cases, but a mortality rate of 25% suggests the virus is far more widespread. In Afghanistan, the US and the Taliban reached a 'peace deal' on February 29. However, between March and April, the Taliban led more than 4,500 attacks against US-backed governmental forces and civilians, a 70% increased compared to the same period last year. Meanwhile, the number of cases skyrocketed to 40,000. Afghanistan's first patient was diagnosed just five days before the 'peace deal'.

Fortunately, conflict-related deaths are steadily decreasing since 2014. But whether in Libya, Mali, Syria, or the Ukraine, nothing suggests that the COVID-19 pandemic significantly restrained combatants from fighting, suggesting yet again the singular nature of war as a human activity.

ノハラ ジュン ジュリアン 講師

国際関係論、国際安全保障(シーパワー)

東南アジア諸国連合(ASEAN)と「新冷戦」/吉川 敬介 准教授(2020.08.25)

昨今「新冷戦」と呼ばれるまでに悪化している米中関係は、単にそれら2国間だけの問題にとどまらず、わが国日本を含むアジア全体の国際関係に大きな影響を及ぼしている。特に東南アジア地域では、中国との間で南シナ海領有権問題を抱える国がある一方で、中国が提唱する「一対一路」構想への参加を表明している国は多い。また東南アジア諸国10カ国で形成される地域統合体「東南アジア諸国連合(ASEAN)」も、2005年から中国との間でASEAN-中国自由貿易地域(ACFTA)の形成に向けて連携しており、中国との経済的結びつきは強い。こうした東南アジアと中国の間に横たわる政経ジレンマは、「新冷戦」による影響が少なくないことを示唆している。

過去、米ソ冷戦時代、東南アジアではインドシナ半島を中心に「冷戦化」が進み、それは第1~3次インドシナ戦争、ラオス内戦、カンボジア内戦を引き起こした。1972年の米中和解を背景に米国の東南アジアに対する関与が弱まった結果、旧仏領インドシナだったベトナム、ラオス、カンボジアは共産主義国家となり、反共を掲げるASEANと相対することになった。東西冷戦終結後、それらの国々はASEANと和解を果たし、1999年のカンボジア加盟によって長く分断された東南アジア諸国の対立構図は解消へといたった。かくして、ASEANは東南アジアとしての政治・経済の結束を強め、その中で急速に成長拡大する中国との結びつきを強めてきたわけだが、新冷戦の引き金ともいえる「米中貿易摩擦」が激化した2017年は、奇しくもASEAN設立50周年の節目であった。

新冷戦による東南アジアへの影響は、2010年以降の中国による東南アジア諸国取り込み戦略によって、より複雑化する様相を呈している。特にインドシナ諸国に対する中国のイニシアチブは年々強まっており、伝統的に中国との関係が深いカンボジアではその影響が顕著に見られる。カンボジアでは2004年頃から相次いで進出した中国系縫製企業が経済をけん引し、縫製品製造はカンボジア輸出額全体の7割を占める主要産業となった。また近年では対カンボジア直接投資額全体の約4割を中国(香港含む)が占めるようになり、それがカンボジア不動産市場を急拡大させ、年間7~8%を記録した経済成長の原動力となった。

このように中国からの経済的恩恵によって高い経済成長を実現してきたカンボジアは中国との政治的結束も深め、それは同時にASEANの結束を危うくした。実際、南シナ海問題への対処についてASEANでの議論が交わされた2012年、カンボジアはASEAN議長国を務めたが、7月に行われたASEAN外相会議においてはASEAN史上初めて共同宣言の採択が見送られ、11月のASEAN首脳会議では、フン・セン首相が他の首脳陣と合意していない内容(南シナ海領有権問題を国際問題化せずにASEANと中国だけで交渉する)を公表した。議長国でありながらも明らかに中国寄りの姿勢を見せるカンボジアは、他の加盟国から批判を浴びる結果となった。

一対一路やアジアインフラ開発銀行(AIIB)への参加を背景に、中国の資金や投資に期待し、それに依存するASEAN加盟国は少なくない。昨今のコロナ禍によって先行きの不透明感がより一層増している新冷戦が、ASEANの結束と加盟国の選択にいかなる影響をおよぼすのか。我々は注意深く見ていく必要がある。

吉川 敬介 准教授

開発経済論、ASEAN経済、地域研究(カンボジア)

台湾の新型コロナウイルス対策ー「遮断」と「対話」の先に/須藤 瑞代 准教授(2020.08.05)

2020年は、新型コロナウイルス蔓延の影響を世界の人々が等しく受ける年となった。8月になった現在も、日本を含め各国が対応に追われ続けている。

この世界的な緊急事態の中にあって、台湾はすでにウイルスをほぼ封じ込めた状態にある。台湾の衛生福利部疾病管制署のサイトによると、2020年8月3日現在で、台湾でこれまでに感染が確認された人の累計は、わずか475名にすぎない(うち死者は7名)。東京で8月1日に報告された、1日分の感染者数が472人であったことと比べると、台湾の感染者数の少なさは際立っている。

台湾には2378万人の人々が、九州よりやや小さい面積の島の中で生活している。人口密度は高く、新型コロナウイルスが最初に発生した中国との人の往来も多いことから、感染爆発が起きても全く不思議はない状況にあった。

台湾がウイルス封じ込めに成功したのは、ウイルスによる2つの「感染症」に同時に適切な対応を取ったためである。2つの「感染症」とは、通常使用される意味でのウイルスによる身体の「感染症」と、心の「感染症」、つまり人々の不安や恐れから社会における偏見・差別へと拡大する社会的な感染症である。

台湾では、身体の「感染症」に対しては、ウイルスの「迅速な遮断」によって、心の「感染症」に対しては、市民との「粘り強い対話」によって、ぶれない対応がとられた。スピード感を持ってウイルスを断ち切る判断と、時間をかけて市民の不安と向かい合い続ける忍耐とが組み合わされることで、高い効果を上げたのである。

中国湖北省武漢市で原因不明の肺炎の症状のある患者が出たのは、2019年11月中だったとされている。12月に武漢市の「華南海鮮卸売市場」で感染が拡大し、1月1日に同市場が全面閉鎖された。中国情報を常に注視していた台湾では、中国のウェブ上での書き込みから、いちはやく原因不明の肺炎の発生を知り、12月31日午後には緊急の閣僚会議が開かれ、即日武漢から台湾に入る航空便ではすべて検疫が行われる措置がとられた。台湾ではこのとき、1月11日の総統選挙の直前であったのだが、防疫対策には一切手を抜かなかった。その後中国での感染拡大に応じて対応を強化していき、2月上旬には、すべての中国人が台湾に入ることを禁止した。こうして、中国との往来をすみやかに遮断し、ウイルスを水際で食い止めることに成功したのである。

その一方、台湾では市民の不安とも向かい合い続けた。まず、台湾の行政側が、広報やSNSなどをうまく利用して正確な情報を常に積極的に出し、台湾の人々がデマやフェイクニュースに惑わされることなく、正確な情報に大量に接することができる工夫を行った。また、中央流行疫情指揮センターによる記者会見が、ほぼ毎日2時から行われた。記者会見は生中継され、SNSでも視聴することができた。指揮官の陳時中氏は、どのような質問がきても、丁寧に誠実に答えた。たとえば、男の子がピンクのマスクをつけたがらない、という声が寄せられたときには、陳時中氏をはじめ全員がピンクのマスクを着用して記者会見に臨み、何色のマスクでも大丈夫だと、言葉だけでなく自らの姿をもって示した。取るに足りないと思える不安であっても、それが心の「感染症」となって社会における差別や分断を生み出しやすい。それを徹底的に防ごうとしたのである。

台湾がこのような対策を取れた理由は、三つ考えられる。一つは、2002年から2003年にかけてSARSが流行した際に、台湾社会が混乱に陥り防疫がうまくいかなかった苦い経験があったこと、二つ目は陳建仁副総統を筆頭に、感染症対策の専門家が政権内部にいたことである。陳建仁副総統は、アメリカのジョンズ・ホプキンス大学で公衆衛生をテーマとした論文で博士号を取得した医師でもあり、SARS流行時にも、対策専門家会議の委員長を務めていた経験があった。そして三つ目の理由は、民進党が政権の座にあったことである。民進党は中華人民共和国と対立的な立場を取っており、段階的に中国との経済的な依存関係から脱することを目指していた。したがって、対中遮断という思い切った判断を迅速に下すことができたと言えよう。

台湾が感染者を極めて少なく抑えきった対応には、各国のメディアから賞讃が寄せられている。台湾は、外交関係を持つ国が現在15カ国しかなく、つまりほとんどの国から「国」として認められていない。その台湾が脚光を浴び、さらに賞讃の対象になることは極めて珍しい。この経験は、台湾の人々にとっては、たいへん誇らしいことであった。

1月に再選を果たしていた蔡英文総統の支持率は、コロナ対策の成功を反映して急上昇した。コロナ対策の指揮官陳時中氏は人々の絶大な信頼を集め、LINEのスタンプが登場するほどの人気となった。こうした政権側と市民との間の一体感、信頼感の醸成は、心の「感染症」対策を徹底して行った結果であるとも言えるだろう。

一方で、中国に対する遮断は何をもたらしたのだろうか。対中遮断は、ウイルスを遮断するとともに、中国と台湾との関係の亀裂をさらに深める結果となっている。台湾にとっての「コロナ後」は、ウイルスのいなくなった中国との関係をどのように再構築するのか、あるいはいっそう断絶の方向に進むのか、というさらに難しい問題に向き合うものになりそうである。

須藤 瑞代 准教授

中国近現代史、東アジア国際関係論

オンライン・アイデンティティ/川島 理恵 教授(2020.07.21)

昨今COVID-19による世界・社会情勢の変化が著しい。その中でも、コミュニケーションのあり方の変容は、最も私たちの生活を直撃しているのではないだろうか。これまで当たり前だった生活の様々な側面をオンラインで行わざるを得ない状況が続いている。「リモートワーク」「オンライン授業」「オンライン飲み会」「オンライン面接」など、これまで対面で行うことが必須と思われていたものが、オンラインで行う方が望ましいような価値観の変化まで見受けられる。これらの社会的な関わりがオンラインで行われることによる影響はどのようなものか。コミュニケーション研究を主とする社会学者の立場から少し考えてみたい。

人と人のコミュニケーションは、実はとても繊細に成り立っている。私たちは人と話す際、少しのいい淀みや沈黙を非常に敏感にピックアップしている。それは一体なぜか。それは会話のある一定の場所でそれらが起こると、相互行為上重要な意味、つまり人との関係性を左右するような意味を持つからだ。例えば、恋人同士の日常会話を例にとってみよう。恋人たちの長電話の最後に、お互いに「愛してる」「うん、愛してる」と言い合う。もし片方が「愛してる」と言った後に、沈黙が起こったとしたら、言った本人は「ん?」と何か違和感を覚えるだろう。そしてお互いの愛情を疑うかもしれない。1秒にも満たないかもしれない微妙な間合い、私たちはそんなコミュニケーション上のサインに非常に敏感に生きているのだ。

では、オンラインで行うコミュニケーションではどうだろう?実は同じような仕組みがある程度は適用されている。SNSなどの関わりで話題に上がる「既読無視」のようなものは、発話後の沈黙として扱われてしまっているが故に、それが原因でいじめやトラブルを引き起こしてしまう。

ただオンラインゆえに、そうした相互行為上のルールが調整される時もある。例えば、オンライン授業で便利な機能がある。少人数クラスでは20人で一度にディスカッションを行う時もあり、その際に「挙手マーク」なるものが意外に使える。私が質問した後、少しのタイムラグがあった後、何人かが挙手マークを付ける。そこで指名して、発言してもらう。挙手マークを押す時間やミュートを解除する時間、そうした時間を勘案するがゆえに、質問の直後でなくても発言が可能になっているのだ。対面クラスであれば、質問の後に沈黙がくれば、「ん?わからない?」と理解してしまうだろう。

先日オンラインで旧友と話す機会があった。相手はワインやビールを飲んでいたが、私がお茶を飲み始めた(そもそも相手のいるサンフランシスコは夜で、こちらは日中なのだ)。「お茶?そういうオンライン・アイデンティティ?」と言われて「いやいや」と返していて気づいた。オンラインでの振る舞いや画面に映り込むものが、その人の人となり(アイデンティティ)として理解されるのだと。昨今のオンラインへの潮流が、私たちがお互いを理解しあう枠組みさえ変えつつあることを実感した瞬間であった。

川島 理恵 教授

異文化コミュニケーション、医療社会学、会話分析

What can we learn from Hong Kong in 2020?/パトリック ストレフォード 教授(2020.7.10)

As a result of the First Opium War, Hong Kong Island was "given" to the United Kingdom in the 1842 Treaty of Nanking. According to this treaty, Hong Kong and Kowloon were "given" in perpetuity (meaning forever). In 1898, the territory of Hong Kong got larger when Britain got a 99-year lease for the New Territories. This was the era of Gunboat Diplomacy, and Imperialism, in which the "the strong do what they can and the weak suffer what they must" (Thucydides, The Melian Dialogue). Thankfully, such behavior by states is (mostly) long gone. The Chinese government calls treaties of this era as "unequal treaties" because they were forced to sign the treaty by a much stronger power. In essence the Chinese side had no choice and so the treaty was not an agreement. Recognizing this injustice, the British government agreed to return all of the territory of Hong Kong when the 99-year lease (for the New territories) was over in 1997.

In 1984, the British and Chinese government signed the Sino-British Joint Declaration, which was an international treaty in which both sides agreed to the return of Hong Kong to China. This treaty became Hong Kong's Basic Law (a kind of mini-constitution), which would take effect in 1997 when Hong Kong became part of China again. In this Joint Declaration, the Chinese government stated its policies towards Hong Kong. In the Hong Kong Basic Law we can see the "one-country, two-systems". In 1984, the Chinese government stated that two-systems meant that, "the current social and economic systems in Hong Kong will remain unchanged". Also, "rights and freedoms, including those of the person, of speech, of the press, of assembly, of association..." will be protected. A final important point is that the basic law "will remain unchanged for 50 years", which means until 2047. The Joint Declaration was ratified (domestic approval) by both sides, becoming international law. As such, it was registered with the United Nations in 1985.

Just twenty years after the handover, in 2017, a spokesman for China's foreign ministry said that the Sino-British Joint Declaration was "a historical document", that had no "practical significance". Furthermore, the spokesman said that the law "is not at all binding for the central government's management over Hong Kong..." This means that the Chinese government does not think this international law is in fact international law. Is it possible perhaps, that the Chinese government thinks of international treaties made in the late-20th century as being similar to those made in the mid-19th century? Are they all "unequal treaties"?

Well, it is difficult to know what the Chinese government thinks about such things. It would be reasonable to say that most people around the world think that International Relations in the late-20th century/early 21st century are quite different from that of the mid-18th century. In 150 years, we have made a framework for international cooperation, based on international law and international institutions, and a framework for international development, based on the free movement of people, goods, services and ideas.

However, it could be that the Chinese government does not recognize such changes. It could be that the Chinese government think, "the strong do what they can and the weak suffer what they must".

パトリック ストレフォード 教授

ODA/政府開発援助

ベトナムで食べたフランスパン/植原 行洋 教授(2020.07.03)

今、ベトナムが脚光を浴びている。そして筆者は、ホーチミンで買い求めたフランスパンのことを最近よく思い出すようになった。

ベトナムはCOVID-19(新型コロナウィルス)をうまく抑え込み、感染者はわずかに355人、死者は0人となっている1。日本政府は、両国間で往来に関する制限を部分的・段階的に緩和していくことで合意し、6月25日には日本の駐在員及び出張者のベトナム行きの臨時便運航が再開された。ベトナムは世界の中でもいち早く正常化に向け動き出している国の一つである。ベトナム駐在員に尋ねると「なぜ感染拡大が防げたのか正直よく分からない」との反応ではあるが、本稿ではその要因に迫るつもりはない。ビジネス関係者の臨時便が早急に再開されたことから分かるように、日本のビジネス界にとってベトナムは重要な(すぐにでも人を送りたい)国であるというだけは明らかである。

外務省最新データ(2018年)の日本企業のベトナム進出拠点数は1,920(前年比5.7%増)と、ASEANの中ではタイの4,198(7.0%増)、インドネシアの1,994(4.3%増)に次ぐ一大進出先国となっている2。日本企業は全世界に77,651の拠点を有し、前年比2.8%増となっている。単年度比較にはなるが、日本企業の上記3カ国への進出意欲が旺盛であることが分かる。

少し地理的に視野を広げてみよう。ベトナムの隣には中国が存在する。日本企業の中国の拠点数は33,050と全世界の42.6%を占め、圧倒的な存在感を示しているが、同国内の人件費高騰、米中貿易摩擦などいわゆる「チャイナリスク」もあってか、近年は前年比3.2%減(2016年)、0.1%増(2017年)、2.2%増(2018年)と低空飛行を続けている。チャイナリスクに加えCOVID-19拡大懸念も手伝い、中国の生産拠点をベトナムなどのASEANに移管するというサプライチェーン見直しの動きが加速するかもしれない。

さらに、地理的視野を西側に広げてみよう。2020年6月8日にベトナム政府はEUとのFTA(自由貿易協定)の批准決議案を可決し、2020年8月に発効予定となっている。EUにとって、ASEANではシンガポールに続くFTAであり、99%の関税が将来的には撤廃されることからEUビジネス界からの期待も高い。経済団体のビジネスヨーロッパは「本FTAは開発途上国との最初の包括的なものであり、EUとASEANの経済統合への試金石である」としている3。

日本企業の新規進出やチャイナリスクの回避地など「東側からの期待」、そしてEUベトナムFTAなど「西側からの期待」と、「東西から脚光を浴びる」ベトナムとなっている。また、紙幅の都合上割愛するが、忘れてならないのは伸び盛りの9,476万人の消費市場の存在である。

さて、冒頭のフランスパンの話に少しだけ触れて本稿を締めくくりたい。

ベトナムはフランスの植民地であったということは誰もが学ぶ歴史である。ホーチミンの街中を歩いていると、植民地時代の欧州風の建物にその複雑困難な歴史を感じ、西洋式ベーカリーではお客がパンを買い求める姿を見かける。フランスパンがあまりに美味しそうなので、私もつい買ってしまい、宿泊先のホテルで頬張った懐かしい思い出がある。ベトナムにはフランス企業が378社4進出しており、前述の日本企業に比べれば数は少ないものの、ヴェオリアやエアリキードなどの環境エネルギーの大手企業が活躍している。フランス企業の中には日本企業と共同でベトナム市場を開拓したいという思惑もあるようで、インフラの共同プロジェクトも実際ある5。

注目されるベトナムにおいて、東西の企業が共同で市場を開拓する。成立が難しそうな話ではあるが、フランスパンの中に和菓子を挟んで食べるようなものか。意外にありかもしれない。

- ジョンズ・ホプキンズ大学データ(2020年6月30日付)

- 外務省(2019),『海外在留邦人数調査統計2019年版』(2018年10月時点のデータが掲載されている)

- 2020年2月12日付プレスリリース

- 在ベトナムフランス商工会議所の加入企業数(フランス以外の企業も一定数含まれると思われる。他方、非加入のフランス企業もいるだろう)

- 日経新聞「日立、ベトナムで下水処理場の拡張工事受注」(2015年2月9日付)(記事内では仏側はヴェオリアが共同受注者となっている)

筆者が買い求めたベーカリーの商品群(出所:TOUS les JOURSホーチミンの公式Facebook)

植原 行洋 教授

国際ビジネス、欧州経済・産業、中小企業の海外展開

第4次産業革命のなかの知識と論理的思考/山本 和也 准教授(2020.06.12)

21世紀前半の世界は、第4次産業革命に入りつつあると言われます。20世紀後半の情報技術がさらに発達し、それを人工知能、ロボット、自動運転、生命科学などに用いることで新たな社会が到来するというものです。日本政府は、2016年に発表した第5期科学技術基本計画において、これら技術に支えられた近未来社会を「Society 5.0」と名付け、その実現を目指しています。第1次と第2次がそれぞれ蒸気機関と石油・電力という大きく異なる技術であったのに対して、20世紀後半の第3次は主として電子情報技術であったことを考えると、第4次は新たな変化というよりも20世紀後半以来の技術革新の継続とみることもできます。

技術そのものに加えて、第4次産業革命を支えるもう一つの柱は、インターネットリソースやビッグデータに象徴される大量の情報です。1970年前後には社会学者ダニエル・ベルは「脱工業社会の到来」を主張していましたが、現在私達が手に入れることができる情報の量と詳細さ(「詳細さ」は質の高さ・正確さではありません)は、当時の知識人達の予想を超えるものとなっています。

この事実は言い換えると、人が知識を持っているということはもはやそれほど特別なことではなくなったということです。特に大学で学ぶ皆さんにとってみれば、このことは当たり前といってよいでしょう。実際皆さんは、政治経済問題、社会的事件、スポーツ、エンターテインメントなどについて日々情報を収集しているでしょうし、関心があるテーマであれば、その量と詳細さは、テレビや新聞という「プロ」の情報を凌駕するはずです。社会評論家大宅壮一による1950年代末の流行語をグローバル化時代に即してもじれば、「数十億人総知識人化」といったところでしょうか。

しかし情報をどう使うかということは、それを持っているということとは別の話です。すなわち、手に入れた知識を論理的に分析し利用することは、また異なる作業です。ここで次の挿話をみてください。

<地球気候変動を分析しているAとBの2機関がある。これら機関はそれぞれ、温室効果ガス排出量を独自に推定している。そうしたなかAが、推定を行ういつものコンピュータを使って「少なくともどちらか一方のコンピュータが故障している」ことが分かったと発表した。>

実際の故障には「起動しなくなる」「画面が映らなくなる」「音が出なくなる」などさまざまなものがあります。しかしここでは「誤った論理演算を行う」(計算機が計算ミスをする)としておきます。コンピュータにとっては最も肝心のところの故障です。つまり、世の中のコンピュータには正常に動くものと故障しているものがあり、故障しているものは論理演算を間違えるとします。話を単純化するために、「画面が映らない」といった故障は考えません。

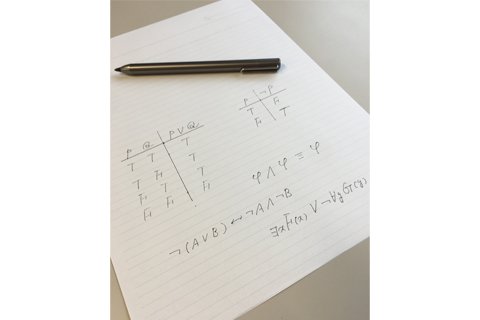

さて、AとBのコンピュータはそれぞれ故障していますか、それとも正常ですか。正解は「Aのコンピュータが正常でBのコンピュータが故障」です。直感的にこれに気づいた人はいるかもしれません。しかしここで、Aが故障(「Aが故障でBが正常」「ABともに故障」)ということはあり得ないことは分かるでしょうか(「ABともに正常」も起こりません)。「または」(「少なくともどちらか一方のコンピュータが故障している」のなかに「または」が隠れています)という言葉が日常的な使い方と少し違うために、ちょっと難しいかもしれません。しかし、論理学の簡単な知識(!)を持って考えると、自ずと上の答えが論理的に導かれます(イメージ画像のなかにヒントがあります)。

第4次産業革命の主役であるコンピュータは、すべて論理的に計算を行います。「人工知能によって職が奪われる」といったセンセーショナルなことがしばしば言われます。確かに計算の速さでは人間はコンピュータにはかないません。しかし論理的に解決されなければならないにもかかわらず、人工知能がまだ不得意な領域もあります。また、仮に人工知能が生活のほとんどの部分を代行してくれるようになったとしても、最終的に人工知能をコントロールするのは、少なくとも倫理的には人間である必要があります。さらに、複数の選択肢のいずれも論理的に導くことができる場合、そのなかからの最終的な選択は人間の価値判断によって決められます。これらの点で人間が果たすべき役割はたくさんあります。しかし、倫理的判断を行う場合や複数の選択肢を導き出す過程で、私達が非論理的であっては困ります。このように考えると、誰でも知識を得られるようになった現代において、次に求められるのは、それを使いこなすための論理的思考力なのです。

山本 和也 准教授

政策科学(主に国際政治を対象)

「コロナ危機」が突き付ける市民と政府(財政)の間の信頼関係の重要性/横山 史生 教授(2020.06.04)

新型コロナウイルス感染拡大(COVID-19パンデミック)を防ぐため、改正新型インフルエンザ対策特別措置法に基づいて政府が4月7日から発令していた緊急事態宣言は、5月25日に全都道府県においていったん解除された。そのおよそ1か月半の間、各都道府県知事による要請を踏まえて、一般市民の外出自粛やいわゆる「3密」回避、各業種の民間企業における休業等が行われ、感染拡大の抑制に一定程度の効果を上げたが、その反面、経済活動が著しく縮小したことも事実であり、この1か月半の間に失われた経済的利益は約8~9兆円、昨年1年間のGDPの2%弱とみる推計もある。緊急事態宣言解除後も、経済・社会活動の全面的な原状復帰は困難であり、「コロナとの共存」を図る「新常態(ニューノーマル)」型の行動様式が模索されつつある。これらは、新型コロナウィルス感染拡大による経済・社会活動への重大な影響(これを本稿では「コロナ危機」と表現することにする)に対する、市民や民間企業というアクターの次元における対応である。

その一方、経済活動収縮の影響を緩和する目的で、すべての国民への1人あたり10万円の現金給付、経営が悪化した中小企業や個人事業者への給付金や従業員への休業手当の補助など、政府の予算を活用した緊急対策も実施されている。これは、政府というアクターの次元における対応である。本稿では、この次元に注目し、経済・社会活動が危機に見舞われた局面における政府の役割、特に財政による行動と、それに対する市民や民間企業の行動・意識との間の関係について考えてみたい。

日本の国全体としての1年間の予算は、政府が次年度の予算案を12月に作成して国会に提出し、審議を経て衆議院および参議院の双方の本会議で3月末までに可決されてようやく成立するのが通例であり、新年度の4月から執行される。今年3月27日に成立した2020年度予算(総額約102兆円)は、新型コロナウィルス感染拡大以前から国会審議が進められていたため、それへの対策は明示的には盛り込まれていない。年間の予算が成立した後に緊急の必要が生じた場合には、その対策等を盛り込んだ「補正予算」を編成する方法が取られる。コロナ危機対策のための補正予算は、4月に検討が開始され、5月1日に2020年度第一次補正予算として成立し、約26兆円が新たに支出されることとなった。そこには、感染者への検査・治療等医療現場での諸活動、ワクチン・治療薬の開発を支援するための資金や、すべての国民への1人あたり10万円の現金給付、経営が悪化した中小企業や個人事業者への給付金(持続化給付金)や従業員への休業手当の補助(雇用調整助成金)などが、盛り込まれている。給付金に関しては、それを本当に必要としている家計や事業者が実際に受け取るための手続きに日数がかかるといった問題点はあるものの、緊急対策として重要な措置であることは間違いない。さらに、新型コロナウィルス感染拡大の第2波に備え、検査・治療等医療提供体制の強化やワクチンの早期の開発・実用化への支援等を図るため、第二次補正予算の編成作業が進められており、5月27日に決定された政府原案では約32兆円の追加支出が予定されている。

問題は、その財源である。政府の予算、すなわち財政の財源の根幹は、市民や民間企業が様々な形で負担する租税であるが、今回の危機以前から長らく、少子高齢化の進行や全般的な低成長を背景として政府にとっての租税収入は伸び悩み、一方で社会保障費等は増大しているため、不足を補うためには、消費税率の段階的引き上げなどを図ることに加えて、政府が国債を発行して民間から資金を借り入れるしか方途がない。

そのような中で迎えた今回のコロナ危機への対応として編成された2020年度補正予算においても、その財源はやはり国債である。3月末に成立した2020年度当初予算における国債(建設国債および特例国債)発行の年間予定額は約32兆円と、ここ数年と同等の規模であったが、第一次補正予算のための追加発行額を加えると約58兆円となっており、第二次補正予算が成立すれば約90兆円と、過去最大規模に達する見込みである。これにより、今回の危機以前から拡大を続けている日本の財政赤字は、さらに悪化することになる。

それを承知の上で財政出動を行わざるを得ないのが現下の状況であるが、仮に近い将来に状況の終息が得られたとしても、いったん発行した国債は将来の一定の時点で利子支払いおよび返済を行わなければならないし、平常時に必要な経費の支出も続けなければならない。であれば、結局は、たとえば消費税率のさらなる引き上げや所得税の累進性の強化、社会保障費の歳出の見直し・削減という形で、市民や民間企業が新たな負担を受け入れざるを得ない局面が到来するであろうことは、ほぼ間違いない。いま現在は、事態の緊急さと深刻さの中で、そのような将来図に思いを馳せる余裕がない面もあるが、政府はそのことを自明の前提としているはずだし、であればなおさら、市民(や民間企業)の立場でもそのことにもう少し意を配る必要性は大きいといえる。

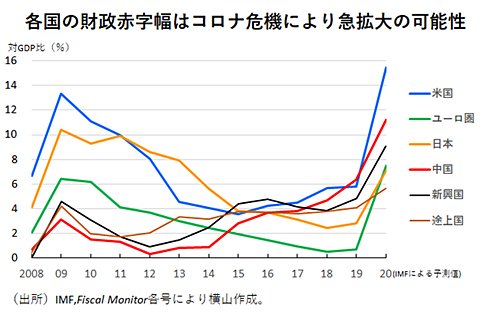

このような状況は、日本だけでなく世界各国に基本的には共通している。国際通貨基金(IMF:International Monetary Fund)が4月に公表した資料(*)によると、米国、欧州のユーロ圏各国、中国などにおいても財政赤字の規模は2020年に急拡大することが予想されている。

(*)IMF, Fiscal Monitor, Policies to Support People during the COVID-19 Pandemic, April 2020

日本を含め世界各国で今、市民、民間企業、政府などそれぞれのアクターがそれぞれの立場での役割を果たすことで、コロナ危機に立ち向かっている。そこでは、それぞれのアクターの間で信頼関係が成り立っていることが重要であるが、そのことは、財政という次元でも同様である。また、そのような信頼関係の重要性は、もし仮にコロナ危機が近い将来に終息したとしても不必要になるわけではなく、より大きくなるとさえいえる。なぜなら、「コロナ後(Post-COVID)」の経済・社会は、「コロナなき(Without-COVID)」経済・社会ではなく「コロナと共存する(With-COVID)」経済・社会であり続ける必要性が生じつつあるからである。たとえCOVID-19という特定の感染症が克服されたとしても、類似の感染症が新たに出現する危険性は十分に存在する。さらには、感染症そのものおよびそれによる経済・社会への影響だけではなく、グローバル化の負の側面としてこれまでに生じてきた様々な現象・問題、経済・社会にとっての大きな負荷を一挙に解消する(Without化する)ことは不可能であり、それをいかに抑制しつつ持続可能な経済・社会を実現していくかという、現代の経済・社会の在り方そのものへの大きな問いかけが、コロナ危機をきっかけに大きく顕在化したともいえる。そのような未来を創っていくためには、本稿で考察したように、市民・民間企業が信頼を抱き、責任と負担を分かち合うことができるような政府・財政の在り方を模索することが、重要になっていくのではないだろうか。

横山 史生 教授

国際金融論、国際貿易論

宗教と社会問題(モスクの閉鎖をめぐって)/北澤 義之 教授(2020.05.25)

現在イスラーム圏*では、感染症対策で多くのモスクが閉鎖されている。シリアでは、ダマスカスのウマイヤモスクが「1000年間で初めて」閉鎖されるなど、未曽有の状況である。モスクでは、ムスリム(イスラーム教徒)は、金曜日の昼に集団礼拝をおこなうのが一般的だ(普段は個人的に礼拝)。この金曜礼拝の前には、イマーム(宗教指導者)がイスラーム圏をとりまく政治や経済情勢に言及し、時としてアメリカやイスラエルそして政府の方針に批判的な説教を行うのだ。

イスラーム圏において政治や社会問題をめぐっては、概してグローバルスタンダードに即した政策を志向する(せざるをえない)政府と信仰にこだわる宗教界の関係は、時として緊張を生むことがある。政府は短絡的な政治行動や体制批判につながる宗教界の言動を警戒し、対立が生じるのである。

しかし、感染症をめぐる対応で、宗教界と政府の摩擦は目立たない。政治問題とは異なり、現実の社会防衛に関しては事情が異なるからだ。そもそも、イスラーム系の団体は福祉を重視し、医療面での社会活動などにも関与しており、(西欧医療に基づく)病院を運営している場合も多い。アルジェリアのあるイスラーム法の専門家は「イスラームは死ではなく生を主導するものである」としてモスク閉鎖が合理的なものだとの見解を述べている。

今回は宗教と政府の対立は回避されたが、この機会に改めて宗教と政治について考えてみるのも一興だろう。現代政治で宗教は公共領域ではなく私的領域に位置付けられている。しかし、イスラーム圏の政治においては、公的領域と私的領域の区別はあいまいである。ただ、この問題は、イスラーム圏だけなのだろうか、と問い直してみるとまた違った世界が見えてくるだろう。

*ここでは、イスラームが影響を持ち、OIC(イスラーム諸国機構)に加盟している国を想定している。

「コロナ後」の世界 ー 分裂か連帯か/河原地 英武 教授(2020.05.01)

中国の武漢で都市封鎖が行われたのは今年(2020年)1月23日のことである。その頃、他国の人々はまだ対岸の火事のようにこれを見ていたことであろう。それから3ヶ月のちに、世界がこのようになるとは誰が予想し得ただろうか。いまや全世界が新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)と戦っている。果たしてわれわれは、新型コロナの蔓延以前の状態に戻れるのだろうか。

早晩、このコロナウイルスが終息を迎えることは確かである。だが、世界が元通りになることは難しいのではないか。最近、「ポスト・コロナ」とか「アフター・コロナ」とかいった表現をオピニオン誌などでよく見かけるが、これは多くの人々がコロナ終息後の世界の変容を重く考えている証拠だろう。筆者自身もその一人である。

米国・エール大学教授のロバート・シラー氏が次のように述べている。「歴史を振り返ると、物事を根本から覆す事件が時々起こるものだ。戦争がその役割を果たすことも多い。コロナ危機は、まさに戦争のような緊急事態の意識をもたらし、これまで不可能だった変革を一気に進める可能性がある。」(『Newsweek(日本版)』4月28日号、34ページ)

実際、政治家を始め様々な人たちが新型コロナウイルス禍を戦争になぞらえている。たとえばフランスのマクロン大統領は「われわれは戦争状態にある」と述べ、全土に外出制限を発令した。

アメリカのトランプ大統領も「これは戦争だ」と言って、統制色の強い経済政策を矢継ぎ早に打ち出している。

自国民に対し、新型コロナの恐ろしさを周知徹底させるためには、為政者としても「戦争」と言った方が説得力が増すのは間違いない。しかしこのウイルスの戦いを「戦争」と呼んでいいのだろうか。

これは戦争ではないと主張した政治家がいる。ドイツのシュタインマイヤー大統領である。彼はドイツ国民に向けてのテレビ演説で「そうです。この感染症の世界的拡大は、戦争ではないのです。国と国が戦っているわけでも、兵士と兵士が戦っているわけでもないのです。現下の事態は、私たちの人間性を試しているのです」と語りかけたのである。この演説の全文が邦訳され、ドイツ連邦共和国大使館・総領事館のウェブサイトに掲載されているので、ぜひ一読してほしい。格調の高い文章である。筆者はシュタインマイヤー大統領の考えに共感をおぼえる。

今われわれが新型コロナウイルスに対して行っているのは「戦い」(fight)ではあっても「戦争」(war)ではないはずだ。それはたとえば、地球温暖化や環境破壊や世界の貧困問題等々との戦いを「戦争」と呼ばないことと同じである。

ひとたび「戦争」というレトリックを使うと、その意味は容易に一般化され、適用範囲が拡大される危うさがある。本来戦争とは、人間集団の間の分断と敵対を前提としている。そして新型コロナが猛威を振るうなかで、その兆候は随所に見出せる。当初は欧州で、ウイルス感染源と見なされた東洋人が露骨な差別や嫌がらせを受けたが、最近では欧米人の感染による死者の多さから、疫学的に白人脆弱説を唱える人も出てくるなど、人種差別を助長する風潮が見て取れるのだ。また最近、にわかにコロナ人工説や中国陰謀論を唱える論者が目立つようになり、トランプ大統領自身それを匂わせる言い方をして、米中対立が再燃しそうな勢いである。つい先日トランプ政権は、WHOが「中国寄りだ」と批判し、資金拠出の停止を表明した。また自国の放送局である「ボイス・オブ・アメリカ」に対しても、中国政府の宣伝に荷担していると批判するなど、1950年代のアメリカにおける「赤狩り」を彷彿とさせる。

新型コロナウイルス禍を機に、世界が対立に向かっているようにも見える。現に経済面でも、生産や供給面でいかに中国に依存してきたか、世界は思い知った。マスク不足はそのほんの一例に過ぎない。そうなると今後各国は、非常事態時にも中国などの外国に依存しなくてよい経済体制を構築しようとする方向に向かうかもしれない。自給自足体制は無理にせよ、食料やエネルギー等の安全保障の観点から、自国の経済圏を囲い込んでいく一種のブロック経済化が進行する可能性がある。それは1930年代の世界情勢を想起させる。その先にあるのはブロック同士の対立や衝突だ。

むろん、それとは逆のシナリオを描くこともできる。つまり国際的連帯への道である。新型コロナウイルス禍は、先進国や途上国の別なく、全世界に共通の危機をもたらした。これを一国だけで押さえ込んでも感染は止まらない。グローバルな連携が不可欠である。先進技術や成功事例の共有化を図らなくてはならない。また、情報公開の重要性が改めて認識された。これは中国政府とて同じである。もっと早く武漢での事態を中国が公にしていれば、感染拡大は防げたかもしれない。統制型社会の限界を中国共産党メディア自らも認めているのである(『京都新聞』2020年4月24日付第7面)。情報ネットワークの拡大は、為政者の思惑を越え、市民レベルでの連帯を推し進める力をもつはずである。コロナ後、世界が閉ざされた分断の方向に進むのか、それとも開かれた連帯の道を歩むのか、われわれはその分岐点に立っているように思われる。

河原地 英武 教授

ロシア政治、安全保障問題、国際関係論

グローバル・コモンズと森林破壊問題/井口 正彦 准教授(2020.04.03)

皆さんは、「グローバル・コモンズ」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。本学にも同名の施設がありますが、今日の話は「地球公共財」についてです。そもそも「コモンズ」とは、地球上のすべての生物が恩恵を享受することのできる「公共財」のことを指します。「グローバル」とは「地球規模の」という意味なので、「グローバル・コモンズ」とは大気や海洋など、地球規模で人類が共有している財産のことを指します。

このグローバル・コモンズを、多くの国や人が自分勝手に際限なく利用し続けようとすると、公共財としての地球環境が破壊され、やがて「コモンズの悲劇」*を引き起こしてしまうという危険性も孕んでいます。例えば、グローバル・コモンズの一つである大気は、それが汚染されると地球上のすべての生物が被害を被るという性質があります。地球温暖化問題を食い止めるために、一国が温室効果ガスの排出抑制努力をしたとしても、他国が大量の温室効果ガスを排出すれば、結果として温暖化は加速します。そして、熱中症や新たな感染症といった健康被害のリスクを高めるばかりか、農業などの第一次産業を始めとする経済への深刻な悪影響を及ぼし、さらには海抜の低い島国などが海に沈んでしまうという生存権をも脅かす問題となっているのです。

ここで重要なのは、環境問題に国境は関係せず、一国の国益追求が時に国際社会全体に悪影響を及ぼす、ということです。そこには、(地球環境を悪化させるとしても)自国の資源を利用して経済発展するのは主権国家として当然の権利である、という事実と、人類の長期的な生存と繁栄のためには全ての主権国家が協力して地球環境問題を解決しなければならない、というパラドックスがあるのです。

これをよく表しているのが、森林破壊問題です。昨年9月に、南米のアマゾンで大規模な森林火災が発生し、一分間にサッカー場1.5個分が焼失した、という報道が連日なされました。この火災の原因と言われているのが、ブラジルを襲った記録的な乾燥と、放牧や開拓を目的とした畜産農家などによるアマゾン開発だと考えられています。実際に、2019年1月に就任したブラジルのボルソナロ大統領は、これまでの森林保護政策を転換し、アマゾンを重要な経済資源としてその開発を容認してきました。この背景には、ブラジルが所得格差の最も大きい国の一つであり、未だに多くの国民が貧困に苦しんでいるので、生活水準をあげていくために経済成長をしていかなければならないということがあります。

しかし一方で、世界最大の熱帯雨林であるアマゾン熱帯雨林は、ブラジルの重要な「経済資源」であると同時に、グローバル・コモンズでもあります。アマゾン熱帯雨林は二酸化炭素を吸収し酸素を放出する「地球の肺」である以前に、莫大な量の二酸化炭素を蓄えているのです。アマゾン熱帯雨林が失われていくと、そこに蓄積された大量の二酸化炭素が大気中に放出され、地球温暖化が加速してしまうのです。今回の大規模火災を受けて、国際社会は「アマゾンの大規模火災は地球的危機だ」として、ブラジル政府に一刻も早い対応を求めたのも、このためです。これはまさに世界政府なき国際社会において、いかに地球の共有財産としての森林を守っていくべきかという難問を、改めて人類に突きつけたものでした。

では、現在、国際社会はどのような方向で森林を守り、また地球温暖化の悪化を防ごうとしているのか。今注目されているのは、途上国での森林減少・劣化の抑制や森林保全に対して、資金などの経済的なインセンティブを付与することを目的とした「REDDプラス」という取り組みです。これは平たく言うと、森林伐採の抑制に加え、森林保全を積極的に行う国に対して資金援助などをする、というものです。ブラジルの例のように、多くの途上国が森林伐採を行う目的は経済成長です。これを逆手にとり、森林を伐採するよりも保全するほうが、経済的に高い利益を生むようにすることで、環境保全を促進させるという取り組みです。ただし、資金援助国からすれば他国の資源管理に対して多額の援助金を拠出することはそう簡単ではありませんし、その援助金が適切に使われ、森林保全がされていることを監視するのも難しい課題です。

このように、国益の追求と地球益の両立は簡単ではないのです。では、どのようにしたら問題を解決することができるのか。その解決の鍵の一つは、国家のみならず、様々な主体(ステークホルダー)が協力して問題解決に取り組んでいくことです。例えば、環境NGOs、森林経営者、木材業者、先住民族、森林組合の協働によって設立された「森林管理協議会(FSC)」という団体は、環境や地域社会に望ましい管理方法によって伐採された木材や木材製品や紙製品にのみ認証マークをつけることによって、エシカル消費を促しています。つまり、適切に森林を管理し、その森林から生産された木材や紙製品のみを流通させる。そして、消費者もロゴマークによってその品質を確認して購入することができる、という仕組みを普及させようとする取り組みです。最近では、このFSC認証を積極的に取得しようとする企業が増えており、我々の身近にもFSC認証マークがついたもの(ノートや紙袋など)を目にすることが多くなりました。このように、グローバル・コモンズとしての森林を守るためには、国家間協調のみならず、ステークホルダーの有機的な連携を促すこと、また、我々消費者もこの問題の当事者としてよりエシカルな行動に変えていくことが重要なのです。

*G.Hardinが1968年に発表した論文、'The Tragedy of the Commons'の中で提起された考え方。例として、共有地の牧草地で多くの牧夫が牛を飼う場合、全体の頭数が少ないうちは問題が起こらないが、利益を追求するあまり頭数を増やしすぎると、やがて牧草は全て無くなってしまい、結果として「共有地の悲劇」が起きると指摘した。

井口 正彦 准教授

グローバル・ガバナンス論

早かった太平洋諸島の初期対応/三田 貴 教授(2020.03.04)

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、自国・地域で感染拡大の防止を目的に、感染国・地域からの渡航を禁止したり制限する国・地域が増え、グローバルな人の移動にも制約が出ている。日本もすでに渡航規制対象国となりつつあり、18の国・地域が日本からの入国・入域制限措置を導入し、35の国・地域が、日本からの入国・入域後の行動制限(14日間の隔離・自宅待機・自己観察など)を設けている(2020年3月2日現在、外務省海外安全ホームページより)。

こうした入国制限措置を一早く実施に移した国は、太平洋諸島地域に多く見られた。なかでもマーシャル諸島共和国の対応の早さは域内では際立った存在となった。1月24日の段階で、中国からの渡航者ならびに経由者すべてに、新型コロナウイルスに感染されていない国・地域に最低14日間滞在した後でないと入国を認めないという措置(以下、「14日間ルール」と記す)を導入した。加えて、8室の感染症病棟建設にもすぐに取り組みだした。サモア独立国でも中国からの渡航者に「14日間ルール」を適用し、健康診断書の提出も求めている。ミクロネシア連邦も感染国・地域からの渡航者に「14日間ルール」を導入し、そこに日本も加わったことは日本でもニュースで取り上げられた。太平洋諸島の中でもアジアに最も近い場所にあるパラオ共和国は、中国や日本からの観光客数が多く、観光が経済を支えている。パラオでは、早い段階で、香港とマカオから乗り入れていた航空便の乗り入れ停止措置を取った。

これらの国々が取った初期対応は、どれも世界保健機関(WHO)が緊急事態宣言を行った1月31日より前に検討・実施されてきたことは称賛されるべきである。太平洋諸島の国々は人口が少なく、数万人程度の国・地域も多い。国土が極めて狭小で、国家予算規模も小さく、医療分野を含め専門性の高い人材も限られている。そのため、仮に新型コロナウイルスが国・地域内で蔓延してしまうと、国家として対応するには限界がある。もしこうした小国家に感染が広がった場合、日本を含めた周辺国が迅速に支援しなければ被害は甚大なものとなるだろう。したがって、感染を国内に持ち込ませないことが肝要である。昨年より、太平洋諸島地域ではデング熱や麻疹(はしか)が広まり、サモアでは麻疹感染者に80名もの死者が出た。対応に各国政府は相当な負担を強いられてきた。そうした経験を一早く今回の危機事案に応用した太平洋諸島の危機意識と機動力は注目に値する。

三田 貴 教授

政治学(未来学)、オセアニア地域研究、国際協力論、共生社会

「ビヨンドEPA」/植原 行洋 教授(2020.02.26)

「ビヨンドEPA」という言葉を耳にしたのは2020年1月末日、ある人から意見を求められた時だった。一瞬、世界的歌姫の新しい音楽ユニットの話かと思ったが、残念ながらそんなポップな話ではなかった。

遡ること1年前の2019年2月1日、日本とEUは歴史的な瞬間を迎えていた。米中貿易摩擦の出口戦略が見えず、世界的に自由貿易主義やグローバリズムへの逆風が吹き荒れ、世界貿易の縮小が懸念されていた頃である。日本とEUが「自由貿易の旗手としてその旗を高く掲げ自由貿易を力強く前進させていく」と宣言し、経済連携協定(EPA)が発効されたのである。世界GDPの3割・世界貿易の4割を占める巨大で自由な先進経済圏の登場、工業製品や農林水産品の高い関税撤廃率の達成などとその期待は世界中に報道された。ここでは詳細は他に譲るが、欧州に長く携わった私としては日EUEPA発効は涙が出るほど嬉しかったことを今でも思い出す。

あれから1年経った現在、日EUEPAはどのような成果を上げてきたのだろうか。概観してみたい。EU統計局の統計では2019年2~12月の日本のEU輸出額は673億3,116万ユーロ(前年同期比5.7%増)、EUの日本輸出額は628億5,708万ユーロ(同5.7%増)と双方向とも増加となった。比較データは異なるがオランダ経済政策分析局発表の2019年1~12月の世界貿易量は0.4%減であることから、日EUの貿易トレンドはEPAの下支えの恩恵もあり堅調だったと言えるだろう。

少し品目別に見てみよう。読者の中には「日EUEPAによりEUのワインやチーズが安く手に入る」という報道を以前目にしたかもしれない。実際、成城石井などの小売店で「日EUEPA記念」と銘打ってEUワイン(関税撤廃)のキャンペーンが展開され、筆者もその恩恵を受けた一人である。欧州委員会発表によるとEUワインの日本輸出額(2019年2~11月)は前年同期比17.3%増、乳製品は10.4%増だったと成果を強調している。また、肉製品も12%増、皮革製品14%増、アパレル製品9.5%増と日本輸出額は総じて好調であった。逆に日本の品目別のEU輸出額(2019年1~12月)はどうかというと、財務省貿易統計では自動車が前年比15.3%増と伸長した。BREXITを見越した在庫積み増しなどの特殊要因が存在したかもしれないが、EU向け自動車や同部品の関税は複数年かけて段階的に撤廃(部品は即時撤廃も多い)されるため、低減が今後進めば同分野の輸出はさらに増えるだろう。また、日本政府が注力する日本酒のEU輸出額は7%増(14億2,090万円)となり、EUワインの日本輸出額の755億5,301万円に比べれば規模は小さいものの、堅調に伸びている。品目別に見ても、日EUEPA発効後の貿易はまずまずの成果を残したと言えよう。

さて、冒頭の「ビヨンドEPA」である。自由貿易主義のもと日EUの貿易を拡大するのは素晴らしいことではあるが、日EUのパートナーシップにとって貿易拡大はあくまで十分条件であり、必要条件ではないと考える。少子高齢化時代を共通課題として抱える日本とEUにとって、高度人材の育成、AI・自動運転・デジタル通貨などの先進技術の世界ルール策定、個人情報・産業情報などのビックデータの相互利活用(Data Free Flow with Trust:DFFT)、環境対策、循環型経済の実現など、貿易を越えた分野での先進的パートナーシップが必要だ。また、これら協業の成果をアジアやアフリカなど第三国市場に横展開することで、世界全体をより良い方向にリードできるだろう。1周年を迎えた日EUEPAの成果をひとつのステップとし、「EPAを超えたその先(ビヨンド)」の日EUパートナーシップに期待したい。

植原 行洋 教授

国際ビジネス、欧州経済・産業、中小企業の海外展開

多様性の肯定と社会的安心/マコーマック ノア 教授(2020.02.04)

近年、多様性=ダイバーシティを肯定的に語る風潮は強まりつつある。それは歓迎すべき傾向であるが、持続するかどうか、疑問がある。

第二次世界大戦後、脱植民地化や人権革命が進み、様々なマイノリティは解放運動や権利回復運動をおこした。多様性や個性を肯定する言説がアカデミズムの世界のみならず、政界やメディア界でも流通するようになったことは、特定の身体的または文化的な属性を理由に排除や搾取される人たちによるこうした集合的な運動の成果だと理解することができる。

多様性や個人を尊重する国際的な動きが人権意識の広がりだけではなく、経済的合理性の結果でもあるとしばしば指摘されるのも事実だ。ポスト産業社会において、新たな価値を生み出す原動力として想像性/創造性が重要視される。この「クリエイティブヴィティ」を生み出すために、同質的な働き手よりは多様な人生経験や価値観を有する働き手が必要だと考えられる。この場合、全ての多様性が肯定されるのではなく、経済的な利益をもたらすと期待される「都合の良い」多様性や個性のみが許容される(この問題に関しては、村田沙耶香「「多様性」の気持ちよさに負けて」,『朝日新聞』,11.1.2020を参照)。

実は、人権革命や経済的利害以外にも多様性をめぐる状況を大きく規定している別のマクロ要因がある。世界価値観調査のデータ収集と分析に長年携わってきたR. イングルハートは、第二次世界大戦後に前例のない物質的な豊かさを経験した社会とそれ以外の社会とを比較し、前者が後者に比べて様々なマイノリティの権利主張を肯定的に受け入れたことに着目する。特に生存リスクが概ね解消されたと多くの人が感じるいわゆる先進国において、ジェンダー平等、非異性愛者の平等、個人の尊重、環境への配慮、外国人や難民への配慮などが定着しているのは偶然ではないと彼は論じる。生存が確実になると、同質性や均質性を強く求める規範が緩み、様々な他者の存在を許容ないし肯定するような社会状況が形成されやすくなる、と彼が主張する(R. イングルハート, 2018(英)/2019(和訳), 『文化的進化論』勁草書房を参照. M. Gelfand, 2018, Rule makers, rule breakers, Scribnerでも基本的に同じ議論が展開されている)。

多様性が重要視される状況が不可逆的なものではないのも明らかだ。生存リスクが高まると異質な存在に対する許容度が下がる、という現象を容易に確認できる。9-11以後、いわゆる西洋社会では特定の出自や信仰の人たちに対する排除や差別の水準は急上昇した。現在のコロナウィルス騒ぎでも、特定の国籍の者に対して同じ動きが見られる。もちろん、この2つの場合、安全・安心が取り戻されれば、再度多様性に開かれた社会が復元されると期待できないわけではない。

ただ、より大きなリスクもある。経済格差は世界的な問題となっている。人工知能の発展は大量失業をもたらすかもしれない。福祉国家の縮小により、人生に躓いたら支援してもらえないかもしれないという不安も高まりつつある。環境破壊も、生存にとってますます大きな脅威となることが予想される。安心して存在できるという感覚が世界的に失われていくと、排外主義や差別、自国第一主義などが今より断然高い水準で現象する可能性がある。

マコーマック ノア 教授

歴史社会学、比較文化論

米国連邦議会における大統領の弾劾裁判のあとに/高原 秀介 教授(2020.01.22)

2020年1月に入り、米国の連邦議会において、トランプ大統領の弾劾に向けた本格的な審理(弾劾裁判)が進みつつある。ここでは、米国における弾劾制度のしくみをごく簡単に概観するとともに、現代アメリカにおける意味を考えてみたい。

アメリカ合衆国憲法(第1条第2節第5項、および第1条第3節第6項)は、現職大統領の罪を裁く権限を連邦議会に付与している。弾劾手続きにおいては、まず下院で弾劾訴追に相当するか否かを審議・採決し、出席議員の過半数が賛成すれば、弾劾訴追が決定する。これを受けて、上院では弾劾裁判が開かれ、証人喚問や意見陳述を中心に審理が進められる。

これまでに歴代大統領のうち3人(南北戦争後のA・ジャクソン、1970年代のR・ニクソン、1990年代のB・クリントン)が弾劾調査の対象となり、ニクソンのみが訴追前に辞任し、残りの2名は弾劾裁判の結果、上院で無罪判決となり、任期満了まで大統領職を務めている。

今回のトランプ大統領に対する主たる訴追理由は、いわゆるウクライナ疑惑※を巡る「権力の乱用」と「議会に対する妨害」の2つの弾劾訴追条項に集約される。

既に2019年9月以降、民主党が過半数を握る連邦議会下院でトランプ氏の弾劾に向けた調査が行われ、それに基づく決議案が2019年12月18日に採択(弾劾訴追が決定)された。

2020年1月16日、連邦議会上院において、いわゆる弾劾裁判が始まった。通常、上院議長(もしくは上院仮議長)が弾劾裁判長を務めるが、今回は大統領が弾劾の対象となっているため、J・ロバーツ連邦最高裁判所長官が裁判長就任の宣誓を行い、厳粛な空気が漂う中、実質的な審理が始まった。民主党は証人尋問を要求する一方、共和党は消極的姿勢を崩さない。もっとも、共和党が多数派を占める上院の弾劾裁判では、最終的に陪審員役を担う出席議員の3分の2が罷免賛成にまわる可能性は低く、トランプ大統領の有罪が確定し、罷免される可能性は極めて限定的である。ただ、アメリカ人にとって、大統領は国家元首と首相を兼ねたいわば特別な存在である。その大統領の弾劾審理は、党派的対立が背景にあるとはいえ、本来気の進まない事態であることは疑いない。

ワシントンでの民主・共和両党の対決政治が白熱する一方、活況を呈する米株式市場や米景気拡大を除けば、米国が抱える深刻な諸問題は何ら本質的に解決されていないように見える。トランプ時代のアメリカでは、格差の拡大は著しく、富裕層の所得増が進む一方、中間層や低所得者層の所得は伸び悩み、一部の大都市で激増するホームレス問題への対処は喫緊の課題となっている。このような状況下で、米国の有権者は来たるべき大統領選挙においてどのような候補者を選択するのか。3月のスーパー・チューズデー頃には、選挙戦の輪郭が徐々に判明してくるであろうが、良きにつけ悪しきにつけ、世界の命運を大きく左右しかねない米国政治の動向からますます目を離すことができないと考えるのは、おそらく筆者だけではあるまい。

※ウクライナ疑惑とは、トランプ大統領が2019年7月に、民主党の大統領候補であるバイデン前副大統領に関する疑惑を調査するよう、ウクライナのゼレンスキー大統領に要求し、自身の再選のために外交を私物化した点を民主党が問題視していることをさす。2020年1月16日には、連邦議会の政府監査院が、議会により支出が認められたウクライナへの軍事支援をホワイトハウスの行政管理予算局が一時凍結したことを違法と結論づけた。

高原 秀介 教授

アメリカ外交史、日米関係史、アメリカ=東アジア関係史

Are we in a Second Cold War?/パトリック ストレフォード 教授(2020.1.07)

The Cold War was like a dark cloud under which we lived. Tensions between East and West were high. The threat of nuclear war was ever-present. There were constant con-frontations between the two sides. Luckily though, because of the failure of com-munism, the Cold War ended peacefully. In International Relations, the Cold War is one of our most important case studies. So, how do we answer the question of whether we are in a Second Cold War?

In International Relations we have some useful tools to help us understand the world around us. These are theories, or perspectives- ways of looking- and the two primary ones are Realism and Liberalism. Using these two perspectives, we can compare the Cold War with the present situation, and then we will be able to give an answer to the question.

Using a Realist perspective, international peace is maintained through a Balance of Power, meaning that if the two sides have somewhat equal power, then neither will at-tack the other. During the Cold War, this created an Arms Race, which was a never-ending cycle of building more and better weapons than the other side. This meant that by the end of the Cold War, the US and the USSR had over 60,000 nuclear weapons. In 2019, Russia announced that it had developed a hypersonic glide vehicle, which is a kind of very fast missile. These missiles cannot be stopped by the missile defense sys-tems we now use. China already has such missiles.

During the Cold War, there was constant confrontation over certain strategic areas. The ongoing conflict between North and South Korea is a good example. Since the end of the Cold War, but especially in the 21st Century, China has been building facilities in the South-China Sea in order to control this important area. This has raised tensions and caused many small-scale conflicts.

Using a Liberalist perspective, international peace comes from international trade. Both sides get a benefit from trade, and so neither side will cause a conflict to happen that could reduce the benefit. In 1970, international trade was less than 30% of Global GDP. In 2018, international trade was about 60% of global GDP. This if of course an indicator of economic globalization, and means that national economies are more connected and dependent on each other. From a Liberalist perspective, the spread of democracy also maintains international peace. At the end of the Cold War, there were more non-democratic countries in the world than democratic countries. Now it is the opposite- there are more democracies than non-democracies (although democracy is very difficult to measure...).

So, while we cannot use just one perspective, which one is stronger? If you think the Realist perspective is stronger, then perhaps we are in a New Cold War. If you think the Liberalist perspective is stronger, then perhaps we are not.

パトリック ストレフォード 教授

ODA/政府開発援助