国際関係教員によるニュース解説!(2019年)

今世界で起こっていること、日本との関係、私達の、未来について。

国際情勢を知り、世界の諸問題に対する自分なりの理解を深めてほしいと思います。

このコーナーでは、国際関係の専門の教員がタイムリーな話題を学術的に紹介していきます。

ベルリンの壁崩壊30年/正躰 朝香 教授(2019.12.12)

2019年が終わろうとしている。国際関係が激変した1989年から30年の節目である。いうまでもなく、1989年は、11月のベルリンの壁崩壊、12月の米ソ首脳によるマルタ会談での「冷戦終結」宣言をうけて、東欧諸国へ民主化の強いうねりが広がった年であり、翌年の東西ドイツ統一、1991年のソ連崩壊へと繋がる、冷戦の終わりの始まりの年である。自由民主主義的な資本主義の勝利、自由を追い求める人類の「歴史の終わり」*を叫ぶナイーブな傲慢さの一方で、人権と民主主義を尊重し、多国間協調や価値の共有に基づく平和に期待する機運や高揚感がそこには確かにあった。

個人的な話だが、国際関係を学び始めたばかりの学生だった私は、この年の夏、2ヶ月後にベルリン市民によって破壊されるベルリンの壁を越えるため、チェックポイント・チャーリーという検問所にいた。後に所属することになるゼミの「東西ヨーロッパを比較する」という目的の海外研修に参加してのことだ。「世界最強のパスポート」をもってしても国境検問に4時間近くかかるような東西の分断と、フンボルト大学はじめ、深い断絶を感じた東欧諸国でのレクチャーを思い出すと、それから短期間での堰を切ったような冷戦終結へ動きは信じ難いものだった。自身の分析力の低さに愕然としながらも、国際関係のダイナミックな動きに興奮し、その面白さに魅了されるきっかけにもなった。

一方で1989年は天安門事件(1989.6.4)が起こった年でもある。民主化に向けての大きなうねりがすべての地域で実を結んだわけではない。それでも1989年には、春はいずれくるだろうとする楽観的な空気と、力任せの弾圧への強い非難の連帯が国際社会には生まれていた。しかし1990年代にはいってすぐに、そのような楽観主義や平和への期待、自由主義の力と国際協調の夢は、バルカン半島やアフリカ各地での凄惨な民族紛争や中東での地域紛争、冷戦後も無力な国連の姿を前に砕け散る。

この30年の間に、国境は低くなり、グローバル化の波は猛烈に世界を席巻した。国際社会と、世界と、無関係・無関心に生活することが困難なほど、グローバル化による相互依存の網は張り巡らされた。その結果、民主化やグローバル化への熱い思いや期待は失われ、民主主義の限界や機能不全、グローバル化の弊害、ナショナリズムによる国際協調の阻害が目につくばかりの事態である。東アジアで、ロシアで、トルコで、東欧で、民主的な権利が脅かされる厳しい現状、国際関係のパワーバランスの変化とそれがもたらす不安定。歴史は形をかえて繰り返すというが、次々訪れる既視感のある厳しい現実に、国際関係学の重要性と責任、そして困難を感じる2019年でもあった。

ベルリンの壁崩壊から30年、依然として様々な壁が国内にも国際社会にも立ちはだかっている。一方で、環境、貧困、難民、人権侵害と国際社会が直面する問題を傍観するには、今日の国境は低すぎる。国際社会の深刻な状況を前にすると無力感に襲われるが、それでも、それぞれが冷静に価値の共有と実効的な努力を重ねることが、地道ではあるがとりうる現実的な方策なのではと思う。折しもこの秋は、国際社会で活躍した偉大な方々の悔しい訃報に接することになった。難民支援で、途上国や紛争地で、献身的な仕事を重ねてこられた方々の生前の言葉や振る舞いを思い出しながら、自分にできることを考える2019年の終わりである。

*アメリカの政治学者フランシス・フクヤマが1989年に発表した論文に基づく著作。民主主義と自由経済のイデオロギーとしての優位が確定したとして、これを「歴史の終わり」と表現した。

正躰 朝香 教授

国際関係論

ヤフーとLINEが経営統合!GAFAに対抗? ー デジタルエコノミーの行方 ー /鈴井 清巳 教授(2019.11.29)

2019年11月18日、ヤフーとLINEは、2020年10月までに経営統合することで基本合意したと正式発表した。ヤフーとLINEは、私たちが日々頻繁に利用している日本の2大プラットフォーマーである。月間利用者数をみると、ヤフーは約6,700万人、LINEは約1億6,000万人と、併せて2億人を優に超える。直近の売上高は、それぞれ、9,500億円、2,000億円と、併せて1兆円を超える。日本の巨大IT企業の誕生である。今後、両社の展開する各種サービスは整理・統廃合され、全体として広範なネットサービスを包括的に提供できることとなる。

さて国際関係を学ぶ者は、この統合劇をどう見たらよいのだろうか?次の3つの観点から検討してみよう。

第1は、この2つの企業は、高度な「技術」を用いて「情報」を扱うIT(Information-Technology)企業であることだ。現代経済において、情報は価値の源泉であり、「現代の石油」と言われる。石油は、自動車等の燃料としては勿論、工業製品や日用品の原材料として、20世紀の経済成長の源となり、今も私達の日常生活で使用するほとんどの物に使われている。これだけ汎用性のある資源に代わるものは他にないうえ、価格も安いので、1世紀以上にわたり世界中の人々の生活向上に役に立ってきた。

生活のニーズが満たされた次の時代に出てきた資源が「情報」である。情報は、物とは異なり、実体はないが価値をもつ。IT産業では、情報を先に握ったものが、情報が生み出す付加価値を独占できるという、Winner takes all. が当てはまる。しかも情報は、易々と国境を越えて世界を飛び回る。グローバル化と情報化は手を携えて進展し、1990年代以降、グローバル市場を発展させてきたのである。では果たして日本企業は、そのグローバルなデジタル競技場で、先頭を走っているのであろうか。次の視点につながる。

第2は、世界のIT企業を見ると、ほぼ2大国の企業が世界市場を握っている。アメリカのGAFA(Google, Amazon, Facebook, Apple)、中国のBATH(バイドゥ、アリババ、テンセント、ファーウェイ)である。世界中にネットが張り巡らされており、情報を遮る国境はない(勿論、政治的に外からの情報を遮断する政府はある)。特にGAFAは、この10年位の間に、巨大プラットフォーマーとして世界中にそのサービスを広げた。そしてビッグデータとして蓄積された膨大な個人情報を元にしたビジネスで巨額の利益を上げてきた。一度、ネット・ショッピングやサービスを受けるため個人情報を入力したら、次々と「あなたへのおすすめ!」という広告がピンポイントで来て、つい購入ボタンをクリックしてしまった経験は誰にでもあるはずだ。広告費コストは大幅に削減され、逆に広告の効率性は飛躍的にアップし、これらの企業は巨額の収益を得た。現在の世界の企業の時価総額ランキングでは、アップルもアルファベット(グーグルの持株会社)も100兆円を、アマゾンは90兆円を超える勢いであるし、問題を抱えるフェイスブックでさえ60兆円を超えている。その次にアリババ50兆円、テンセント40兆円と続いている。では今回のヤフーとLINEが統合した場合の時価総額はというと、3.2兆円である。統合の記者会見で経営責任者は、「志は1つ。世界の第三極になるということだ」と強調したが、彼我の差はあまりに大きい。

第3に、独占禁止法(競争政策)の問題。これは、ヤフーとLINEの経営統合によって、ネット企業としては国内首位となるが、これがデジタル市場での自由で公正な競争を妨げ、消費者の利益を害することにならないか、という問題である。独占禁止法とは名前は異なるが、同じ目的の法律は、アメリカにもEUにもある。資本主義経済においては、市場における自由で公正な競争こそが、生産者・消費者の利益に叶うからである。これを一国のナショナルな市場で考えれば適正な考えであるが、第1、第2の視点を前提とした現代のグローバル市場ではどうであろうか。こうした経営統合を審査する国の機関は公正取引委員会であるが、本件に関し、「企業結合審査では海外市場を勘案して審査することもある」との見解を示している。今後の審査結果が注目されるところである。

鈴井 清巳 教授

国際経済論、EU経済、地域統合

カンボジアの経済成長とモータリゼーション/吉川 敬介 准教授(2019.11.15)

11月4日、東南アジア諸国連合(Association of South East Asian Nations;ASEAN)の加盟国首脳が一堂に会した第35回ASEANサミットが閉幕した。ニュースや新聞でも見聞きした人もいるかもしれない。今回は、このASEANに最後に加盟した国「カンボジア」について取り上げる。

1953年に旧宗主国であるフランスから独立を果たしたカンボジアは、1970年代に起こった内戦、その後ポル・ポト体制、そして1989年まで続いたベトナムの進駐(第3次インドシナ戦争)を経て、国内情勢の安定化をむかえたのは1990年代末のことだった。最近でこそ7%を超える経済成長率を継続して記録しているが、国づくりの歴史の浅さゆえにガバナンス能力は不足しており、そのため政治・経済・社会的に生じる多くの課題に適切に対処できないでいる。そしてその課題は何も伝統的なものに限ったことではない。

近年の急速な進展するモータリゼーション(motorization)は、経済成長を象徴する代表的な現象である。モータリゼーションという言葉は様々に定義されているが、一般的に「自動車の大衆化」「自動車の用途拡大」「自動車の利用者拡大」のことを意味する。カンボジアでは、1990年代末頃からオートバイ(二輪)が普及し始め、高い経済成長を記録するようになった2000年代以降、その数が急増した。さらにオートバイに乗客を乗せる牽引車を連結したタイプの「トゥクトゥク」が大衆の足として利用されるようになったことで、オートバイはカンボジア社会に一気に浸透していった。2010年以降になると、それまで一部の富裕層しか所有できていなかった外国製高級自動車が増え始め、今日では安価な外国製中古車も多く見られるようになった。

カンボジアのモータリゼーションは全国で拡大してきたが、その様相は首都プノンペンにおいて特に顕著に見られる。2018年7月にカンボジア公共事業・運輸省は、2016年末から2018年7月にかけて、自動車が40万台から48万台へ、そしてオートバイが140万台から170万台へと増加したと発表した。自動車登録方法の改良による登録増加の影響もあるが、わずか1年半の期間で、プノンペンの自動車・オートバイの台数がそれぞれ1.2倍に増えた計算になる。

経済成長によってもたらされるモータリゼーションは、人々の生活習慣やビジネス手段を劇的に変化させる。しかしそれは高い利便性と波及の速さゆえに、時として極めて深刻な社会的コストをもたらす。カンボジア政府は2017年に、1年間の交通事故死者数を1,780名と公表した。一見多くはない数字に見えるが、実は対人口比で見た場合には日本の3.6倍にもおよび、極めて深刻な状況下にあると言える(カンボジアの人口は日本の七分の一)。

2016年1月の新交通法の施行以降、同政府はこれらの問題に対し積極的に取り組んできたが、モータリゼーションの進行速度に追いついていないのが実情である。我々は、こうした後発開発途上国(LDCs)における高い経済成長とその恩恵にばかり目を奪われがちだが、その結果として生じるこれらの問題の存在に注意を払う必要がある。こうした問題や事実に対し、我が国がどう向き合っているのかについてはまた次の機会に。

吉川 敬介 准教授

開発経済論、ASEAN経済、地域研究(カンボジア)

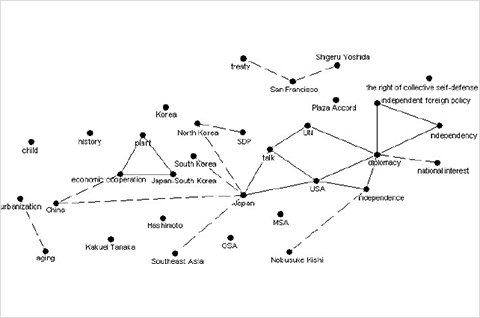

人工知能(AI)で国際関係を視る/山本 和也 准教授(2019.10.29)

しばらく前のこのコーナーで、川島 准教授が人工知能(AI)時代に必要な人間の能力について解説しました。今回はAI側に焦点を当てて、国際関係を理解するために、AIをどのように利用するかを考えます。

AIと聞くと最近の流行専門語(a buzzword)に思う人もいるかもしれません。しかし実は1950年代からこの言葉は使われています。浮き沈みを繰り返して、現在は第三次ブームと言われることもあります。AIとは、簡単に言えば、人間の知的活動(の一部)を主として機械(コンピュータ)を使って実現することです。私たち(本学部生)は「国際関係を理解する」という知的活動に従事しているわけですが、これをAIで実現しようとする試みも実はこの頃から行われてきました。

1950年代には外交政策を人間とコンピュータが共同で決定する研究、1970年代には外交政策決定者の頭の中の国際認識をモデル化する研究が行われました。1980年代から2000年代には、人間行動そのものをコンピュータの世界に落とし込み、この仮想的人間どうしの「人工(国際)社会」を作る試みも行われました。

しかしこれらは、残念ながら、他の人工知能研究と同様、目標を絞った一部の研究を除いては成功したとは言い難いものでした。認識論・存在論の哲学的立場からこうした研究自体を否定する人もいますが、十分な成功を収められなかった原因は、突き詰めると、コンピュータの性能不足と計算手法の未開発の2点に行き着きます。

現在のAIブームは、この2点の発展に支えられています。計算機の性能が日々向上していることは皆さんも実感していると思います(話題となっている量子コンピュータにも触れたいところですが割愛)。他方、さまざまな計算手法の開発の中で最も有名なのが、よく耳にするディープラーニングです。情報工学などの分野では、すでに次世代の計算手法の議論が始まっています。人工知能においてディープラーニングは一過性のものに過ぎないのかといった議論がその入り口でしょうか。

AIの対象は、画像、音声、自然言語(機械言語に対する皆さんが使う言語)など広範ですが、当面、国際関係を理解する上で中心となるのは自然言語の処理です。現在のAI技術を用いた国際関係分析はまだ始まったばかりです。これは果たして成功するのでしょうか。あるいはそれを超えるものが必要なのでしょうか。後日のワークショップでは、当研究室での研究成果を示しながら、この点を皆さんと議論したいと思います。

本学図書館の広報誌『Lib.』に関連した文章を掲載しています。 関心があればどうぞ。

検索データから抽出したアジア太平洋国際関係に対する

人々の認識図の例

山本 和也 准教授

政策科学(主に国際政治を対象)

「2047年の香港は? ー香港と中国でつのる相互不信の行方ー」/須藤 瑞代 准教授(2019.10.11)

香港の人々と中国の人々とのあいだの相互不信が、かつてないほど拡大し続けている。香港では、6月以来逃亡犯条例の改正案に端を発した激しいデモが続いており、10月に入った現在も収束の気配はみられない。中国が建国70周年を迎えた10月1日には、18歳の学生が警察官に至近距離から実弾を撃たれて一時重体に陥った。香港の緊迫した情勢は世界に衝撃を与えている。

そもそもの発端である逃亡犯条例改正案とは、香港人が台湾で犯した殺人事件をきっかけに、中国領域内で犯罪に関わり、香港内に逃げ込んだ容疑者を中国に引き渡せるように改正しようとするものであった。犯罪者が香港に逃げ戻れば罪に問われない状況をなくすという意味では「正しい」改正案だが、この改正案が2019年2月に香港政府から出されると、香港の多くの人々から激しい反対の声が上がった。なんらかの「容疑」が恣意的にかけられれば、自分も中国に引き渡されるのではないかという不安を抱いたのである。

約150年間イギリスの統治下にあった香港は、1997年に中国に返還された際、返還後50年間は従来通り資本主義を採用し、高度な自治を行うことが認められた。社会主義の中国の中にあって資本主義をとる、「一国二制度」である。しかし、香港の「自治」がじわじわと浸食されつつあることに危機感を持っていた香港市民は多く、それが逃亡犯条例改正案をきっかけに表出したと言えるだろう。

デモの主な関心事は、この4ヶ月の間に逃亡犯条例改正問題から、デモ隊を暴力で鎮圧しようとする警察への抗議へ、そして香港の政治改革要求へと拡大している。そのため、9月に香港行政長官が逃亡犯条例改正案の撤回を表明したのちも、デモは収束していない。

香港のデモにはリーダーはおらず、"Be water" を合い言葉に、さまざまな場所で自分たちのできる方法でデモ活動を行っている。立法会(議会)の建物を破壊するなどの行為も見られるが、「人間の鎖」をつくる、賛美歌を歌い続けるといった平和的なアピールも行われている。2014年の「雨傘運動」以来、民主化運動のシンボルとなった雨傘を持って参加する人々も多い。また、英国旗や米国旗を振って英米の支持を求める様子も報道された。かつての宗主国イギリスでは、BBCが連日のようにデモの様子を報じており、民主化を求める香港の人々に同情的な報道がなされている。

しかし、中国本土のメディアは、デモ隊が香港の治安を乱しているとして、一貫して批判的な姿勢である。一国二制度をとっているとはいえ、「一国」中国のもとにあるはずの香港で、中国への不信感を公然と露わにする香港市民へのまなざしは冷たい。さらに米中対立の深まる中、米国旗を振ってアメリカの支持を求める香港市民を快く思う中国人はいるだろうか。中国本土では逆に、デモの鎮圧につとめる「愛国的」な香港警察が英雄視されている。

香港内部のデモ隊と香港政府・警察の対立が深まるとともに、香港市民と中国の間の相互不信もまた深まり続けている。香港の資本主義や高度な自治が認められる「50年」は、2047年に期限を迎える。そのとき、香港はどのような未来を選択するのだろうか。注目し続けていかなくてはならない。

須藤 瑞代 准教授

中国近現代史、東アジア国際関係論

「ローマ法王の広島・長崎訪問に期待されること」/クロス 京子 准教授(2019.09.27)

ローマ・カトリック教会のフランシスコ法王が11月23日から26日に訪日し、被爆地である広島と長崎を訪れることが発表された。ローマ法王の日本訪問はヨハネ・パウロ二世以来38年ぶりである。なぜこのタイミングで被爆地訪問が決定されたのだろうか、その背景を考えてみたい。

6年前に就任したフランシスコ法王は核兵器の廃絶を強く訴えていることで知られている。2017年のクリスマス、ローマ法王は、亡くなった弟を背負い、唇を噛み締めながら火葬の順番を待つ「焼き場に立つ少年」の写真をカードにして信徒に送った。この写真は終戦後の長崎で撮られたもので、カードの裏には「戦争がもたらすもの」の言葉とともに法王のサインがある。法王の訪日は、日本政府をはじめ、この写真を贈った長崎市長ら被爆地の首長や被爆者らが待ち望んでいたものである。

日本は、1994年以来毎年国連総会に核兵器廃絶決議案を提出するなど、唯一の戦争被爆国として核廃絶・核軍縮に取り組んできた。しかし、核廃絶のアプローチをめぐって、足元では日本政府と被爆者ら市民社会との間に隔たりが生じている。2017年、核兵器の製造・保有・使用を全面的に禁止する「核兵器禁止条約(Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons)」が採択された。この条約は、核の非人道性を訴える「核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN))」を中心とする市民社会の後押しを受けて成立したが、核保有国は反発し、日本は交渉段階から参加していない。日本の同条約への不参加は、核廃絶を訴える一方で、アメリカの核の傘に自国の安全保障を依存している日本政府の矛盾する外交スタンスを表しているといえるだろう。

バチカンは核兵器禁止条約をいち早く署名し批准している。しかし、2019年9月現在、同条約の署名は70カ国にのぼるものの、批准は26カ国と、発行に必要な国・地域の50カ国の半分にようやく到達したところである。この間、核保有国は、「使えない兵器」から「使える兵器」へと核兵器の近代化を図っている。さらに北朝鮮の核実験や米国のイラン核合意離脱を背景に、世界の安全保障状況はますます悪化している。ローマ法王の今回の訪日には、停滞が続く核廃絶の動きを再活性化させる目的があると見られている。

訪日中、法王は安倍首相と会談を行う予定である。法王は世界に対しどのようなメッセージを発し、そして日本政府に対し核廃絶に向けどのような行動を求めるだろうか。法王の発言に注目してみよう。

ローマ法王が配布したカード(筆者撮影)

クロス 京子 准教授

平和構築、紛争解決学、人間の安全保障、移行期正義

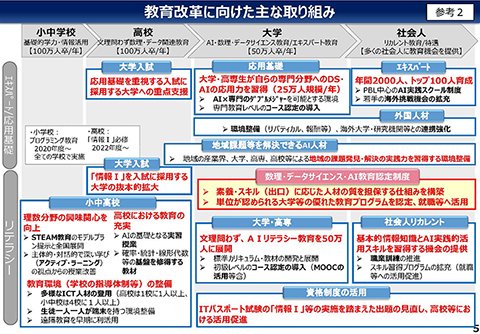

「AI時代における人間力とは」/川島 理恵 教授(2019.09.17)

近年、我々の社会ではAI(人工知能)化が目まぐるしく進んでいる。政府は2019年3月29日に有識者提案のAI戦略を発表した。これを基盤として、今年6月に行われたG20でも初めてAIの適切な利用に関して「AI原則」として合意がなされた。その中で、AIは人の仕事を奪ったり、データ収集に偏りがあった場合、倫理的な問題を導きやすいとして「人間中心のAI」利用を進めるために各国が人権などに配慮しながら開発が進められることになった。

「AI戦略(有識者提案)及び人間中心のAI社会原則(案)について」首相官邸HPより

日本政府としてもAI人材教育改革を掲げ、今後年間1学年あたり約50万人の大学および高専生に対してAI教育を進めていく計画が発表された。

これはシステム・エンジニアといったエキスパートだけでなく、文理を問わずAIリテラシー教育を展開していくものである。初級レベルの数理・データサイエンス・AIの仕組みを習得することが期待される世の中になりつつある。つまりAIがどういった仕組みで成り立ち、何が出来るのかを理解し、AIをツールとして使える人材の育成に政府がこうした具体的な数値を持って推し進め始めたということだ。

一方、この改革案では大学生や社会人に対するリベラルアーツ教育の充実も課題の一つとして挙げられている。リベラルアーツ教育では、哲学、文学、語学、社会科学といった分野から「人間とは何か」という問いを文化、経済、社会など様々な側面から論じる。その中で物事を相対的に理解し、調整していく力が養われる。すなわち、AIなどシステムに関する特定のスキルではなく、AIを使いこなす力を育成する必要性が指摘されているということだ。AIによって導き出された数値やデータを鵜呑みにせず、それをどう理解し、活用できるかという人間力が重要になってきている。

ではこのAI時代に欠かせない人間力とは何だろうか。それは人にしかできないこと、人と関わる能力、コミュニケーション能力ではないだろうか。

実はAIにも様々な弱点はある。現時点でのAIの言語処理能力はさほど高くない。機械翻訳は数年前からAIのデープラーニングの機能が飛躍的に改善され、神経細胞を模倣したようなデープニュートラルネットワークDNNが実現された。これまで文法やコーパスに縛られて行なっていた翻訳処理が、より効率的にまた文脈に合うような言葉のセレクションができるようになりつつあるということだ。

ただ、だからと言って翻訳機能が完璧にこなせるAIはまだないのも現実である。日本語ではよく使われる表現を例にとってみよう。「どうぞよろしくお願いします」と日本語で機械翻訳で入力すれば、Thank you. Please be nice to me. Thank you very much in advance. など複数の候補が現れる。その中からその場のコンテクスト、そして話している相手に対して今自分が発する言葉として一番適した表現を選び出す力、それは人がもつコミュニケーション能力に他ならない。

確かにAIは膨大なデータを解析し、その中から最良の答えを導き出すことは得意とする。Google の開発したAlphaGo Masterといった囲碁のプログラムが世界の棋士次々と破ったのも最近のニュースである。

ただそこには細かなデータの意味(タグ)を着ける教師役の人間が必要であり、データに価値をつけていくのは実は人間である。近年の中国のAI技術の革新的な発展の裏には、そうしたタグ付けの作業を地方農村部の人々が担っているというニュースも見られる。

ただこうしたインプットを終えたデータをAIが解析し、その結果、アウトプットを我々人間がどう使うかが問われているのだ。

例えばAI化が進むホテル業界では、昨今新たな取り組みや企画を進めている企業もある。チェックインなどのフロント業務をAI化し、その分社員は、宿泊客をどう楽しませるかを考え、企画を立てる。例えばホテルの外に出てその地方や地域独自の穴場を案内する観光ガイド役をかってでるプロジェクトを進めている。つまりAIの発展により、煩雑な作業から解放された社員が、それぞれにしかできないこと、つまりクリエィティブな部分を発揮して仕事をしているということだ。

人と関わり、その関わりの中から楽しみを見出し、そこに価値を創造する。AIがもっとも苦手とするところは、コミュニケーション能力であり、そうした人に共感し、相手の立場を想像し、そこに何らかの価値を自ら作り出すところなのだ。

川島 理恵 教授

異文化コミュニケーション、医療社会学、会話分析

「持続可能な開発目標(SDGs)の意義」/井口 正彦 准教授(2019.09.03)

最近、いたるところで持続可能な開発目標(SDGs)という言葉を耳にし、目にする。中には、SDGsが何かを知らなくても、「SDGs先進度調査で京都市が1位に!」という公共交通機関の広告でぼんやりと覚えている人もいるかもしれない。

SDGsは、なぜこんなにも騒がれるのだろうか?そして、それが国際社会にもたらす意義はなんなのだろうか?実際に筆者が国連のSDGs策定プロセスを追ってきた経験を踏まえて考えてみたい。

SDGsを考える前に、そもそも「持続可能性」とは何か、ということを明確にしておかなければならない。持続可能性とは、「長期に渡って維持し続けること」である。では何を維持し続けるのか?それは、生態系(地球環境)、人間の尊厳、そして便利な生活の3つである。では、なぜこれら3つを持続可能にしなければならないのか?それは、これらは我々の「豊かな」生活に密接に関わることである。ここで言う「豊かさ」とは、経済発展だけを指すものではなく、きれいな空気を吸える、安全な水が飲めるといった環境の豊かさや、一人ひとりが社会の一員として認められて尊重される社会的な豊かさもある。このような、いわゆる「豊かさ」に関する議論は真新しいものではなく、開発援助における「人間開発」という概念や、「Beyond GDP」という概念に代表されるように、以前から存在していた。これらに対して、SDGsが主張する「持続可能性」とは、環境・経済・社会の3つの側面をバランスよく統合しなければ真の豊かさはもたらされない、ということである。

しかしここで、一つのジレンマに直面する。人間の欲望は無限だが、地球の資源は有限、ということである。いわば、環境保全と経済発展は両立できるのか、という命題である。これまでのように、経済発展を優先し、環境破壊や汚染が深刻化すると、地球環境が本来もつ回復能力の限界を超え、後戻りできなくなってしまうという問題に直面する。デニス・メドウズが1972年に発表した「成長の限界」論をはじめとして、最近ではヨハン・ロックストロムらによる「地球の環境容量の限界(Planetary Boundaries)」の議論である。一方で、経済成長を抑制してでも地球環境保全を優先すべきだ、という考えも説得力に欠ける。なぜなら、新興国や開発途上国にとって、経済成長は国民の生存に関わる生活水準をあげていくために必要不可欠であり、それを制限することはできないからだ。

地球環境保全と経済成長は、必ずしも対立するものではない。双方をともに推進する事を目指したのが、「持続可能な開発」という概念である。この概念は古く、1987年に環境と開発に関する世界委員会(ブルントラント委員会)が取りまとめた報告書において、「将来世代のニーズを満たす能力を損なうことなく、今日の世代のニーズを満たすような開発」であると定義され、環境に配慮した消費・生産活動は経済発展にも結びつくという考え方が示されている。たとえば、再生可能エネルギー産業に投資することは、地球温暖化問題の解決に貢献し、さらに新たな雇用を生み出し、経済の活性化にもつながる。そして経済発展によって市民社会が成熟すれば、市民の環境保全に対する意識も向上するのである。このように、環境・社会・経済の3つの領域間の相互作用がもたらすコベネフィット(co-benefit)、ないしは「環境・経済・社会の統合的向上」を目指していくことが重要となる。

そして、こうした考えのもと2015年の国連サミットで採択されたのが、「持続可能な開発目標(SDGs)」である。SDGsは、経済・環境・社会の領域に関する17の目標と169の具体的なターゲットから構成されており、2030年までにこれらの目標を達成するために、政府・企業・NGO・国際機関など様々なステークホルダーが取り組んでいる。

それでは、SDGsは国際社会にどのように意義をもたらしたのであろうか?

第1に、SDGsは世界のリーダーたちによって採択された目標であり、2030年までの国際社会が目指すべき道を示した、という点であろう。いわば、SDGs目標それぞれが、国際社会をより望ましいものへと導く野心的な規範として受け入れられたということである。

第2に、SDGsは国際法や国際レジームのように、国益に基づく最大公約数にとらわれない、という点である。これまでの国際法を中心としたやり方では、国際的な諸問題に対応するのに時間がかかりすぎる、という問題があった。対してSDGsは目標のみを掲げてスタートするという方法として、先進国・開発途上国を問わず、そして国だけでなく企業や個人レベルでも、環境・経済・社会分野の関連する目標の連関を促進していくことにより、根本的な解決を試みようというものである。

そして近年、「持続可能な社会」の構築に向けて、様々な非国家アクターが国際秩序形成や問題解決において果たす役割に着目する「プライベート・ガバナンス」の促進が必要不可欠となってきている。これを具体化するものとして、銀行や投資家が環境(Environment)、社会(Society)、企業統治(Governance)の3つに配慮している企業を重視・選別して投資を行う「ESG投資」や、社会貢献と企業活動は矛盾せず、むしろ、社会貢献をすることによって利益を増大させる事を目指す「企業の共有価値の創造(Creating Shared Value, CSV)」といった動きや概念が重要性を増している。経済同友会がSDGs研究会を設置したことや、相次いで日本の企業がSDGsを企業憲章や企業ポリシーの中に取り入れ初めていることからも、プライベート・ガバナンスはより充実化していくと言えよう。

SDGsには国際関係の学びが詰まっている。SDGで扱う分野は気候変動やジェンダー、教育、BOPビジネスなど、実に多岐に渡る。言うまでもなく、SDGsについて学ぶ意義は、「流行っているから」でも「キャッチーだから」でもない。グローバル・イシューの一つ一つを「別」の問題として捉えずに、それぞれのイシューを結びつけて鳥瞰的・多角的に物事を考えることで、新たな見方や、問題解決へのヒントを与えてくれる、いわば「考えるための道具」として捉えることが重要である。その上で、SDGsで目指されている未来の目標を起点として現在を振り返り、今何をすべきかを考えるバック・キャステイングの手法と、過去や現在の状況からいくつもの未来のシナリオを考えるフォア・キャスティングの手法の両方を組み合わせ、難解で複雑な国際関係についてじっくり考え、自分なりの解決策を見出して欲しい。

持続可能な開発目標(SDGs)

(出所:国際連合広報センター)

井口 正彦 准教授

グローバル・ガバナンス論

トルコのロシア製ミサイル導入問題の影響について/北澤 義之 教授(2019.08.21)

トルコ国防省は7月12日までに、ロシア製地対空ミサイルS-400の装備品が首都のアンカラに到着したと明らかにした。しかし、NATOの非西欧圏の唯一のメンバー国であり、とくに米国と提携関係にあったトルコがロシア製のミサイルを導入することは衝撃的であった。CNNは、ロシア製システムの購入決定は、ロシアのプーチン大統領とトルコのエルドアン大統領の関係を強める一方、米国とトルコの関係を後退させる結果となる、と評している。

この問題をめぐるロシアやアメリカとトルコの関係に注目してみよう。まず、ロシア帝国、ソ連の時代を経て常にロシアはトルコにとっての脅威であった。ソ連の崩壊後や周辺国の独立もあり地政学的な条件は変化した。しかし、ロシアへの歴史的脅威認識は残っている。他方、第二次世界大戦後、アメリカは近代化を目指すトルコにとっての重要な相手であったため、キューバミサイル危機やキプロス問題などで、二国間関係が冷え込むことはあったが冷戦期には戦略的関係は維持してきた。しかし、近年のシリア問題についての(オバマ時代からの)対応の不透明さやクルド問題への対応をめぐって、トルコにアメリカへの不信感が増している感もある。

トルコ共和国は、イスラーム帝国であるオスマン朝の後継国家であり、中東とヨーロッパの中間に位置し、国民の大多数がムスリム(イスラーム教徒)であるにもかかわらず、憲法で政治と宗教を明確に区別するセキュラリズムを維持してきた。しかし現在政権を握るイスラーム系のAKP*(公正発展党)政権は、長期政権となったエルドアンの権限強化の下で、独自の外交を模索している。近年ではロシアやイスラエルとの関係改善、さらに中国などの新興勢力との関係構築(上海協力機構加盟など)を図っている。今回のミサイル導入問題は、トルコのアメリカからロシアへの(全面的)鞍替えというよりは、冷戦後のトルコ外交の流動化の中でトルコ外交が多元化していく変化の一側面ととらえるべきではないだろうか。

硬化するロシアの対日姿勢/河原地 英武 教授(2019.08.02)

昨今、ロシアの日本に対する外交姿勢が硬化している。政治面についてみれば、両国の関係はかなり冷えているといわなくてはならない。G20大阪サミットのために来日したプーチン大統領は6月29日に安倍首相と首脳会談を行ったが、実質的な成果は乏しかった。日本外務省が発表した会談内容を読むと過去の議論の繰り返しであって、肝心なことは何も決まっていないことがわかる。「率直に議論」、「引き続き交渉を進めていく」、「議論が深まっていることを歓迎」といった文言がそのことを物語っている。共同記者発表で安倍首相は、平和条約交渉について「乗り越えるべき課題の輪郭は明確になってきている」と述べたが、これは立ちはだかる壁の強固さを認識したということだろう。

特に領土問題に関するロシアの厳しい姿勢が目立つようになってきた。G20開催前の6月20日、ロシア爆撃機が2回、日本の領空を侵犯したことも偶然ではあるまい。これを友好国に行うことはないからだ。冷戦時代さながら、日本を「仮想敵国」扱いした行動と見なくてはならない。6月22日にプーチン大統領は、ロシアの国営テレビ番組で、領土を日本に引き渡す計画がないことを明言したが、これはロシア国民への公約であって、少なくとも彼の任期中は、一島たりとも譲歩するつもりはないということだろう。

他方日本側は、今年に入り譲歩を重ね、最大限ロシア側に歩み寄ってきた。特に2月以降、政府は北方領土を「日本固有の領土」と言わなくなり、ロシアによる「不法占拠」という表現もやめている。4月23日に公表された『2019年版外交青書』でも、前年版まで用いられていた「北方四島は日本に帰属する」という文言が削られた。そして1956年の日ソ共同宣言を基礎としてロシアと交渉していくことを前面に押し出したのである。

本来、日ソ共同宣言を基礎にしようと言い出したのは、2000年9月に来日したプーチン氏のほうであった。同宣言9条には「歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意する」と明記されているので、ロシア側は2島決着論を日本側に提起したのである。だが、現在のプーチン政権は、2島でさえ日本に渡すことは困難と思われる。それは日本への譲歩だとロシア国民に受け取られてしまうからだ。

近年のプーチン大統領は、人気にかげりが出ている。長期政権に多くの人々が倦んでいることや国内経済の低迷、それに年金受給年齢の引き上げ策も国民の不評を買い、大統領の支持率はかなり下がった。支持率が史上最低であることは、ロシアのメディアも認めている。

sputniknews「プーチン大統領の最低支持率の地域が世論調査で明らかに」

安全保障の観点からも、今日の日本とロシアは敵対関係にある。すなわちロシアと中国は「一帯一路」戦略で連携し、それを日米の「インド太平洋」戦略が封じ込めようとしている。昨年9月中旬、ロシアは極東で、冷戦後最大規模の軍事演習を行い、それには中国軍も参加した。「仮想敵」とされたのは在日米軍と自衛隊以外に考えられない。近年、ロシアが北方領土を軍事拠点化していることは、昨年版の『防衛白書』に記されている通りである。

日本がアメリカからの購入を決めているイージスアショアが、ロシアにとって軍事的脅威とみなされていることも、ロシアのメディアによって報じられている。

sputniknews「イージス・アショアの日本配備にロシアが反対する理由は?」

このような安全保障環境下では、北方領土問題の解決は極めて困難だと言わざるを得ない。当面優先すべき課題は、日本周辺の軍事的緊張を和らげることだろう。そのなかには北方領土の非軍事化も含まれる。これは日露2国間で解決できる問題ではない。極東においてアメリカや中国を含めた安全保障措置を講じる必要がありそうだ。そのような国際的枠組みのなかでロシアとの信頼関係を醸成し、領土問題の解決を図ることが求められているように思われる。

河原地 英武 教授

ロシア政治、安全保障問題、国際関係論

投資を通じてグローバルな社会的課題の解決にコミットするESG投資/横山 史生 教授(2019.07.23)

現代の世界は、地球温暖化をはじめとする、人類の生存と経済活動の持続可能性を脅かしかねない様々な環境問題に直面しており、その解決に向けた様々な手段・方法による取り組みが、国際社会のあらゆる地域における広範な立場の主体の協力によって進められています。そのような取り組みに、投資を通じて貢献する方法もある、と言ったら、意外に思われるでしょうか。もし「意外」だとすれば、それは、「投資」というものが、高額な収入と財産を持っている、いわゆる富裕層の資産家だけが行うもの、株式価格や不動産価格、為替相場等の変動を利用して売買を繰り返すことによって自分にとっての利益を得ることだけを目的とする、利己的で貪欲なもの、というようなイメージで捉えられることが多いからかもしれません。また、環境問題に取り組むための具体的な活動には巨額の資金が必要であるという現実に目が向けられることが、意外に少ないからかもしれません。

まず、環境問題への対応に必要な資金の規模は、どれほどなのでしょうか。2015年12月に締結されたパリ協定では、世界全体の平均気温の上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分に下回るものに抑えることが国際的な目標として設定されましたが、国際エネルギー機関(IEA)の試算によれば、2℃目標達成シナリオにおいて電力部門を脱炭素化するには、2016年から2050年までに約9兆米ドル、建物・産業・運輸の3部門の省エネを達成するには、2016年から2050年までに約3兆米ドルの追加投資が必要とされています。このような資金の規模は、2017年の世界各国の国内総生産(GDP)の総合計が約70兆米ドルであった一方で、政府部門総債務残高(財政赤字)の対GDP比が100%を越えている国が、2017年現在、日米両国を含めて20数か国に上ることなどにかんがみると、各国政府や国際機関など公的主体が容易に負担できるものではなく、民間の資金をいかに活用するかが重要であり、そこで民間主体による「投資」の出番となるわけです。

その「投資」のあり方についてですが、確かに上述のように、巨額の資金を持つ投資家が行う利己的なもの、という側面もありますが、投資の規模・対象・方法は、意外にも、もっと一般的な感覚に身近な形でも行われています。たとえば、個人で直接に株式投資をしている人は少なくても、銀行預金口座を開設している人は非常に多いはずですが、銀行預金として存在している資金の多くは、銀行の判断によって、様々な企業へ貸し出されるだけでなく、様々な企業の株式や社債、各国政府が発行する国債などに投資されています。また、生命保険や損害保険に入っている人々から集められた保険料は、事故発生などの場合に保険金として支払われるだけでなく、株式・社債・国債などで運用されています。国民の老後の生活資金に備えるための年金も、同様です。このような、いわば間接的な投資だけでなく、個人の立場で自分の資金を直接に株式や債券などに投資して、定期的に支払われる配当金や利子を受け取ったり、値上がり時に売却して利益を得たりすることは、数万円程度の金額であっても行うことが可能です。後者の場合は、個人投資家による投資・運用と呼ばれますし、前者のように、もともとは個人の財産である預金や保険料、年金積立金などをもとに銀行、保険会社、年金基金などが投資を行う場合を、機関投資家による資金運用と呼びます。

さて、「地球温暖化防止のために必要な巨額の資金」と「機関投資家・個人投資家による資金運用・投資」とをいかにして結びつけるかが問題となるわけですが、このような資金の流れの道筋をつけることが、グリーンファイナンスです。グリーンファイナンスとは、パリ協定締結の翌年の2016年のG20において各国政府当局者が共同で取りまとめた報告書『G20 グリーンファイナンス統合レポート』で提唱された概念であり、環境的に持続可能な開発に向けて環境に良い効果を与える投資への資金供給のことです。グリーンファイナンスには公的資金も民間資金もありますが、特に民間資金をいかに動員するかが注目されています。グリーンファイナンスの具体的な手法としては、近年、グリーンボンドが拡大してきています。グリーンボンドとは、環境問題の解決に資する(=グリーンな)事業に使途を限定して資金調達する債券(=ボンド)です。その発行体は、国際機関、各国政府、金融機関、民間企業など多岐に渡ります。グリーンな事業としては、再生可能エネルギーやエネルギー効率改善、自然資源の持続可能な管理、生物多様性の保全やクリーンな交通など様々なものがあります。グリーンボンドが発行されたときに、機関投資家や個人投資家が投資対象として積極的にそれを選び、自らの保有資金でそれを購入することによって、グリーンファイナンスが目指す資金の道筋が実現する、というわけです。

このように、投資という活動は、環境保護という大きな問題の解決に貢献するという役割を果たすことができるわけですが、そのような役割は、環境保護にとどまらず、現代における様々な社会的課題の解決のためにも発揮することが期待されるようになっています。民間企業が環境問題に取り組むこと(Environmental)だけでなく、社会的責任を果たすこと(Social)や経営体制を律すること(Governance)などに必要な資金に対するファイナンスを投資家が積極的に行うことを総称してESG投資と呼んでおり、グリーンボンドと同様に債券の形態での投資が行われるだけでなく、これらの取り組みに熱心な企業の株式に重点的に投資したり、またその逆に、社会的課題への取り組みに消極的であったり、むしろ逆行しているような企業の株式を投資対象からはずす(これをネガティブ・スクリーニングといいます)といった手法でも行われています。グリーンファイナンスやESG投資は、さらに広い次元においては、開発途上国における貧困や飢餓の解消、医療・教育水準の向上、インフラや産業基盤の整備、資源やエネルギーの安定的確保など、グローバルな諸問題にグローバルな協力体制のもとで取り組んでいこうとする大きな枠組みである「持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals:SDGs)」とも密接なかかわりを持っています。

投資という一見すると利己的な行動が、グローバルな社会的課題の解決にコミットする手段・方法になり得る、という位置づけを理解すれば、現代の国際関係の総体の多様性・多面性をより一層、把握できるようになるかもしれません。

(出所)年金積立金管理運用独立行政法人HP掲載資料に一部加筆

横山 史生 教授

国際金融論、国際貿易論

パラダイスを守り抜け ー世界を牽引する小国パラオの挑戦ー/三田 貴 教授(2019.07.02)

パラオ共和国は、長年の植民地支配を経験し、離島という地理的に不利な条件に置かれながらも、現在は観光産業を軸とした成長を目指している太平洋の小国だ。日本や中国から、多くの観光客やダイバーがその美しい海と島が作り出す「パラダイス」を訪問している。しかしながら、同時に、パラオは「グローバルプレッシャー」ともいえる、国境を超えてやってくる様々な課題に直面してきた。その一つが環境への圧力である。島国であるパラオは水産資源に恵まれているが、外国漁船によるサメの乱獲など資源収奪も経験してきた。気候変動の影響は、海面水位上昇による宅地への浸水や沿岸部の海岸浸食という形で顕在化している。近隣国から流れつく漂着ゴミは、プラスチック類や廃油ボールも含まれ、世界遺産に指定された美しい島々にダメージを与え続けている。

しかしパラオは、こうした「グローバルプレッシャー」に単に手をこまねいているわけではない。むしろ、課題への独自の対策を打ち出し、ここ数年世界を驚かせてきた。パラオは近代法が導入されるはるか以前から伝統知識に基づいた資源管理を行ってきた。2000年代に入ると外国からの移民や観光客も増え、伝統だけでは環境を守り切れなくなり法制化がより進んだ。レメンゲサウ大統領が主導し、サメの禁漁をはじめとした制度が整備されだした。サメに関しては、それだけを対象とした規制をしても効果は薄い。なぜなら、多くはマグロ漁の副産物として捕獲されてしまうからだ。そこでパラオは、世界でも稀な、一国の排他的経済水域(EEZ)の80%を完全禁漁区域とする保護区の設置を決めた。段階的に区域を拡大し、2020年にはその仕組みを完成させる。

こうした国家規模の環境保護の制度に加えて、パラオは入国する観光客の行動にも制約を加えることとした。それはPalau Pledgeという、入国者全員を対象に環境保護宣誓を義務づける制度で、2017年に導入されて大きな話題を呼んだ。この仕組みにより、パラオを訪問する人々は観光目的であれビジネス目的であれ、入国管理官の前で環境に配慮した行動を取ることを誓約する署名を旅券上に残さなければならない。入国者全員に例外なく宣誓させる制度は世界でも類を見ない。なお、入国しない人でも宣誓ができる(https://palaupledge.com/)。パラオの環境政策は留まることを知らず、日焼け止め(サンスクリーン)剤の禁止を2018年に法制化した。サンゴに害を与えるとされるオキシベンゾンなど10種類の指定成分入りの製品の販売・使用の禁止を、世界に先駆けて2020年から実施する。

このようにパラオは、レメンゲサウ大統領の環境に対する熱意と牽引力もあって、環境を前面に出した未来像を打ち出す仕掛けの数々を導入し、世界にアピールしてきた。これらは脆弱なパラオの環境を守ることのみならず、世界に対しての問題提起としても機能し、実際に世界中の多くの市民に刺激を与えてきた。世界に先駆けた環境保護政策を武器にしたパラオの国家戦略が功を奏するのか、今年10月で独立25周年を迎えるパラオの未来に注目してほしい。

海岸浸食を受けたパラオの無人島で倒壊したヤシの木

(撮影:三田 貴)

三田 貴 教授

政治学(未来学)、オセアニア地域研究、国際協力論、共生社会

日本の「真の美味しい」を世界に!/植原 行洋 教授(2019.06.18)

2019年6月7日の日経新聞「和牛・果物の知財保護 ~農水省 海外流出防止へ法整備~」という300字余りの短い記事にどれだけの人が目を留めただろうか。記事を要約するとこうだ。「農水省は和牛や果物の新品種を巡り、日本の農家や種苗メーカーが持つ知的財産権の保護を強化する。流通管理の徹底や罰則強化を通じ、海外に簡単に持ち出されないようにする」。

「和牛や果物に知財保護?」と不思議に思う人もいるだろう。知財保護といえば、電化製品や自動車などの特許技術や、アニメキャラクターの不法コピー問題などを最初にイメージするだろう。和牛や果物は日本の風土・歴史の中で大切に品種改良され、その種自体に知財が存在している。しかし、近年、和牛の精液・受精卵や果物の種苗が海外に持ち出され、生産され、「Wagyu」、「とちおとめ」などとして海外で販売されている実態がある。「晴王」(シャインマスカット)も日本で品種改良され、岡山で商標登録された高級葡萄だが、同様に中国で「晴王」として生産され、日本輸出価格の3分の1の値段で販売されている。これらの事態に対し、日本側生産者は日本だけではなく、海外でも知財登録を行ったり、場合によっては訴訟を起こしたりしているが、既に海外側に商標を押さえられていたり、莫大な訴訟費用の問題もあり、根本解決はもはや難しいのが現状だ。

日本の牛肉や果物は、その美しさ、美味しさから世界で高い評価を得ており、高価格で販売されている。いわば「ジャパニーズハイブランド」として確立されているが、海外で生産された品物によって、そのブランド価値が棄損されている。これを防ぐためには、種などを海外に持ち出さないように遺伝資源管理を徹底することや、違法ブランドの監視が喫緊の課題だ。そして、知財戦略が遅れがちだった農業生産者の意識改革を進め、海外での知財登録の徹底、地理的表示保護制度(GI)の利活用など、「守りの戦略」が求められている。

間もなくG20 が日本で初開催される。各国首脳たちに日本の正真正銘の美味しい食材が振舞われ、日本の食材に関する世界の耳目が集まる絶好の機会にもなるだろう。日本政府は農林水産物・食品の輸出を2020年までに1兆円とする大きな目標を立てている。TPP11や日EUEPAなど経済連携協定による関税引き下げや規制調和、EC流通の発展もあり、農林水産物・食品が容易に国境を超える時代を迎えている。

日本の「真の美味しい」を世界に拡大するためには、「攻め(輸出拡大)」と「守り(知財保護)」の両面戦略がますます重要となってくる。

中国で販売されている晴王

(写真:「国内外における地理的表示(GI)の保護に関する活動レポート」(平成29年度)農林水産知的財産保護コンソーシアム)

植原 行洋 教授

国際ビジネス、欧州経済・産業、中小企業の海外展開

「真実」の超克?情報過剰時代の政治を考える/マコーマック ノア 教授(2019.06.07)

米ワシントン・ポスト紙の計算するところ、米国の現大統領であるドナルド・トランプ氏による「嘘の」または「誤解を招く」発言の回数は就任から601日経過した時点で5千に達した。その後、大統領はペースを以前の二倍以上に上げ、続くわずか226日で1万回を突破した。2019年6月現在、1万1千回に迫ろうとしている 。

興味深いことに「嘘の」または「誤解を招く」発言が多いからといって、彼の人気が特に低下しているようではない。世論調査でのトランプへの支持率の水準は歴代大統領と比べて高いとは決して言えないが、際立って低いとも言えない 。

「真実」や「事実」の相対化現象が生じているのか。

トランプ氏自身またはその側近はしばしば「嘘」などの告発に対して「別の事実がある」と述べたり、告発自体が「フェイクニュース」=偽りの報道だと反論したりしている。批判者がトランプ氏の発言を嘘だと認定するが、もう一方でトランプ氏はその批判者たちの発言を嘘だと主張する。(いうまでもないことかもしれませんが、主張とともに「きちんとした」証拠を提示しているのはトランプ側ではなくその批判者側だ。)

現代メディアを舞台にリアルタイムで展開するこの嘘や真実をめぐる政治ゲームに対する「観客」のスタンスをいくつかに分けることができる。

まず、審判役としての市民社会(メディア、専門家など)の見解を参照する人たちが一定程度いるだろう。ただ、メディアや学問の世界、あるいは多くの非政治的非政府組織(NGO)は基本的に反トランプの立場をとる。こうした「常識派」の人たちが大多数を占めていたらトランプ氏の支持率はもっと低下するはずだ。なので、この集団は大きめのマイノリティだと形容できそうだ。

もっと小さなマイノリティ集団もある。それは、どの立場が正しいのか、だれの主張が最も説得力ある証拠に基づいているのかなどと自ら調べる人たちからなる。このような独立評論家タイプの人は、情報の洪水の中で生きる我々の間ではあまり多くないと思われる。 なるべく客観的な証拠に基づいて判断・行動すべきだと考える合理主義者が好みそうな上記の二つの観戦スタイルは、少数派に限るものなのかもしれません。

In 828 days, President Trump has made 10,111 false or misleading claims(washingtonpost)

How unpopular is Donald Trump?

実は、日々の生活で良い証拠や優れた専門的な知識以外の判断基準を採用することは決して珍しくない。ツイッターやフェイスブックの「怪しい」情報を頼りに生きる人もいれば、大手ニュースサイトの見出しだけをみて内容を自身の頭の中で妄想する人もいる 。

渦巻く情報の海の中でおぼれそうな我々の中には、証拠や出典にこだわらずにあらゆる情報を軽い気持ちで消費する人が少なくないだろう。そして、そうした情報との接し方をするなら、トランプ氏のツイッター発言はワシントン・ポストの批判的記事と同水準のもの(どちらも相対的な真実)として受け止められることは特段不思議ではない。つまり、この政治ゲームの観戦者の三つ目のタイプはおそらく情報処理を行わずに単に情報消費をしている人たちだろう。情報の発信量・速度が我々の個人的対応能力を超えている現代において、こうした態度をとらないではいられない面もある。

最後に、より積極的なトランプ支持者たちからなるカテゴリーを設けることができる。どのような人たちがなぜ、うそや誤解を招く発言ばかりするといわれる大統領を支持するのか。トランプ支持者には典型的に脱工業化で打撃を受けた人々や様々なマイノリティ(女性を含めて)の社会進出を自分たちの相対的な後退の要因だと感じている人々が多いとされる。この人たちは「コスモポリタンなアフリカ系(+アジアン)アメリカ人」としてのバラック・オバマ氏や「女性」としてのヒラリー・クリントン氏を敵視する一方で、トランプ氏を自分たちの代弁者だとみる。このカテゴリーの場合、政治ゲームは真実も証拠も関係なく、単純に敵対味方の対立に陥ってしまっている可能性が高い。

こうした不毛な敵対味方の政治ゲームは米国政治のみならず、日本を含めて多くの国や地域で現在生じている。また、それは通常言う「政治」を超えて、ソーシャルメディアでのいじめや炎上(敵を非難し味方に肯定され、承認された気分になるパターン)といったかたちでも現象しているように思える。

政党が対立する選挙制民主主義(選挙で代表を選ぶ)を補完するために抽選制民主主義(抽選で市民から代表を選択する)も必要だと最近また言われるようになっているのは、こうした状況に対応するためだという側面があるかもしれない。しかし日常生活のレベルでこの問題に対応することの方が、より困難かもしれない。

Who Gets Their News From Which Social Media Sites(WIRED)

マコーマック ノア 教授

歴史社会学、比較文化論

トランプ大統領が語る現状と課題ー一般教書演説から見えてくるものー/高原 秀介 教授(2019.05.23)

2019年2月5日、米連邦議会において、米トランプ大統領による一般教書演説が行われた。例年1月最後の火曜日に行われるが、今年は米政府機関の一部閉鎖の影響で、異例の2月実施となった。

大統領が議会に提出する年次報告は三種類あり、一般に「三大教書」と呼ばれる。それらは、①一般教書演説(年間の施政方針演説、内外の現状報告と重点課題の提示)、②予算教書(次期会計年度の政府予算案)、③経済報告(経済の現状分析と対策)、からなる。なかでも、一般教書演説は、政権発足1年目の施政方針演説と並んで、注目を集める一大行事である。歴史的に見ると、大統領による議会での一般教書演説は、初代大統領ジョージ・ワシントンと第二代大統領ジョン・アダムズの時代には行われていたが、第三代大統領トマス・ジェファソンが「英国国王の演説を連想させる」として廃止した。以降、演説文は文書で議会に届けられる慣行が一世紀以上続いた後、1913年に大統領に就任したウッドロー・ウィルソンが大統領による教書演説を復活させた。政治学者出身のウィルソンは、唯一の国民の代表者たる大統領による議会指導を重んじたのである。ウィルソンならではの妙案に、政敵であったセオドア・ローズベルトは悔しがったという。

紙幅の関係上、一般教書演説の詳細について、ここでは触れる余裕はないが、概要は以下のようになっている。

- 雇用創出・減税の実績を強調

- 民主党との対立解消を提唱

- メキシコ国境の壁建設の重視を表明

- 中国による不公正な貿易慣行の是正を重視

- 医療と処方薬の費用削減を提唱

- 米露間の中距離核戦力(INF)全廃条約からの離脱の正当性

- アフガニスタン駐留米軍の規模縮小

今後、内政において民主党との融和路線に向けた数少ない手がかりとなりうるのが、インフラ整備・再活性化である。もっとも、財政均衡主義の与党共和党をいかに説得し、財源の負担をどこに求めるかという課題が残る。

一方、外交面においては、米露の関係改善が程遠いのに加えて、中国との貿易戦争、そしてその根底にある米国の安全保障に直結する知的財産・技術移転等の問題が最大の懸案となりつつある。今や対中脅威論は、米国において超党派的認識となっており、将来の米中覇権争奪戦を射程に入れつつ、米中関係は今後も数々の難局に直面するであろう。

かくて、一般教書演説は、冒頭と末尾を「米国第一」で結ぶことによって、「米国第一」が政策の全てに通底する内容となっている。米国の一国資本主義、ロシアや中国の国家資本主義の台頭など、大国主導の対立激化によって、国際秩序が揺らぐ中、国際社会の未来はますます不透明さを増している。我々は国益重視を大前提としつつも、短期的な事象に振り回されることなく、歴史を踏まえ、寄って立つべき理念や価値を再認識し、長期的視点で世界情勢を展望することが求められているといえよう。

高原 秀介 教授

アメリカ外交史、日米関係史、アメリカ=東アジア関係史

Our World: Some Good News (for a change)/パトリック ストレフォード 教授(2019.5.13)

When the daily news is full of stories about trade wars, climate change, terrorist attacks and sinking refugee boats, it is natural to think the world is in crisis, facing too many serious problems. It is of course true that we face many serious issues. But, this is all bad news. How about good news? Is there any good news?

Well, if we want to know if there is any good news, then we should compare now to the past. If we do so, then we very quickly find that there is indeed a lot of good news. If we compare the world of 2019 with the world of just twenty years ago, then in 1999, about 75% of the world population had access to electricity. In 2019, this figure is nearly 90%. If we increase the time-scale and compare now to 50 years ago, then there is more good news. In 1969, about 15% of children died before the age of five. Now it is less than 3%. If we increase the time-scale again to 100 years, and compare 2019 with 1919, then we can see more good news. Global average life expectancy has doubled from around 35 years to 70 years. If we increase again to 200 years, and compare the world of 2019 with the world of 1819, then we have yet more good news. In the early 19th century, nearly 90% of the world population lived in poverty. In the early 21st century, despite enormous population growth, we have reversed that, so that less than 10% of the world population now lives in extreme poverty. Over the same period, global average GDP per person has gone up by ten-times!

Clearly, there is good news. Perhaps if we all learn a little more about this good news, and appreciate the progress we have made, we may be able to continue it.

「反移民」「反EU」右翼の躍進と欧州議会選挙/正躰 朝香 教授(2019.05.09)

英国の離脱問題で揺れるEUの欧州議会*選挙が5月下旬に近づいている。前哨戦ともいわれた4月末のスペイン総選挙では、新興右翼政党ボックス(VOX)が伸長し、24議席を獲得した(下院定数350、同党の議席獲得は初めて)。フランコ右翼独裁への暗い記憶からこれまで極端な右派政党が根付いてこなかったとされるスペインでの右翼躍進は、ヨーロッパ各国で広がる反移民や反EU(離脱から権限縮小まで立場には幅がある)を訴える(極右)政党への支持の広がりを改めて確認する結果となった。

これらの右翼政党への支持は、ここ数年の新しい現象でもないし、各国ごとにみれば必ずしも拡大の一途というわけでもないが、フランスの国民連合(以前の国民戦線)、オーストリアの「自由党」、オランダの「自由党」、ポーランドの「法と正義」、イタリアの「同盟」。そしてスペインと同じく極右政党への抵抗が極めて強いドイツでも「ドイツのための選択肢」の支持拡大と、ヨーロッパ全体としての勢力の急進は著しい。前回の欧州議会選挙ではすでに25%程度の反EUポピュリスト政党の議員が選ばれ、フランスやデンマークでは右翼政党が第一党となったが、今回の事前予測でも既存の二大会派を脅かす支持拡大の可能性が指摘されている。ヨーロッパ全体としてみれば、右翼政党を支持することへのEU市民のハードルは下がり、その勢力は加盟国全体へと拡大傾向にあり、さらに右翼政党の国境を越えた連携がみられる。

反EU、EU離脱を掲げながら、その議論を展開する舞台が「欧州」議会選挙であり、そのための手段が欧州議会選挙での勢力拡大なのである。この逆説性ともいうような違和感こそが、現実にはEUなしではどの加盟国も機能しえない現実と、EUへの主権の委譲をあたかも自国のプライドの喪失のように感じる不満が鬱積するヨーロッパの現状を象徴的に表しているともいえる。

ひとまとめに右翼ポピュリスト政党といってもその主張や支持される理由も様々ではある**。一方で、現政権への強い不満やグローバル化(国家主権の維持に執着する人々にとってはEU統合も同じ文脈の現象と認識される)への不安や敗北感、怒りといった感情が根底にあることは共通している。こういった人たちが、「移民」排斥や、移民の流入を増長させ強い対応を阻む「敵」としてのEUへの反対といったわかりやすい主張を支持しているともいえる。

これらの右翼政党の伸長はどのような影響を与えているのであろうか。小規模政党が連立政権を組むことの多いヨーロッパ諸国では、右翼政権を避けて連立合意を得ようと困難を極め、結果として現状への不満が政権に参加していない右翼政党へのさらなる支持へと繋がる。あるいは、右翼政党と連立を組むことで国の政策自体が右傾化する(例えばイタリアの難民受入の拒否などはわかりやすい表れである)。民主主義というしくみのなかで支持を集めるために、既成政党そのものが右よりの政策へとシフトしていく傾向も強くみられ、結果として移民排斥、あるいは(ロジックはどうであれ)、ブルカ禁止法やミナレットの禁止など、反イスラーム色の濃い法律が成立している。移民・難民を発生させヨーロッパへと向かわせる外的要因は変わらないまま、移民・難民の流入は続く。結果として「移民」への排斥感情も、問題に対処できない既成政党やEUへの不満も解消されないまま、そして「移民」としてヨーロッパで生きる多くの人々の状況も改善されないまま、不満が渦巻く停滞状況が続いている。

折しも先月、改正入管法が施行され、(政府がどのように表現しようとも)移民の受入を一層拡大していくことになる日本社会にとっても共通する課題であろう。

欧州議会議場(EU HPより)

*EUの主要機関の1つで、加盟国国民が直接選挙で選出する議員によって構成される。「EU市民約5億人の代表機関」とされ、EU理事会と共同で立法を行う。

**例えば冒頭のVOXはカタルーニャ自治州の独立問題にも強硬に反対していて、この点で支持が集まったという面もある。

正躰 朝香 教授

国際関係論

Brexit の行方(その1)/鈴井 清巳 教授(2019.04.12)

British‐Exit(イギリスがEUから離脱する)を略してBrexit(ブレグジット)と言う。そのBrexitは混迷している。本来、離脱交渉は2019年3月29日が期限であったが、イギリス議会における意思の不統一から4月12日に延期され、さらにその前日の4月11日に開かれたEU臨時首脳会議で、離脱は10月31日まで再延期することが合意された。合意内容は次の通りである(各紙報道による)。

- イギリスのEU離脱を10月末まで再延期する。6月に進展を点検する。

- イギリスが5月に実施される欧州議会選挙に不参加の場合、6月1日に離脱する。

- 延期期間中、イギリスはEUの重要な意思決定の参加を控える。

- 離脱協定案は再交渉できない。

- イギリスは離脱撤回の権利を持つ。

イギリスはこの合意に従い、今後半年間で打開策を模索することとなる。2018年11月にEUとメイ首相は④の離脱協定案(後述)で合意し、今に至るまでEU側の基本的立場は変わっていない(再交渉できない)ので、Brexitの行方はイギリス議会で意思統一ができるか否かにかかっている。今回は、Brexitに至る経緯を、少し長いスパンで振り返ってみよう。

そもそもイギリスは、1973年にEU(当時はEC=欧州共同体)に加盟したのだが、それは2回にわたるEC側の(とりわけフランスによる)加盟拒否の後にやっと手にしたヨーロッパの一員としての地位であった。かつて世界の海を支配し多くの植民地を有した大英帝国は、植民地の独立、覇権的地位の喪失(アメリカとの交代)という事情から、軸足を英連邦からヨーロッパに移したのであった。それ以来40年以上にわたりEUのビッグ3(独・仏・英)としても、外交巧者としても、時にはアメリカとの特殊関係を巧みに使いながらも、EU内で独自のプレゼンスを示してきた。ロンドンにシティーという金融センターがあり、世界中から資金調達ができるので、ユーロに参加せず自国通貨ポンドを維持するという特権的なスタンスも確保してきた。国際関係を学ぶ者として、ここで確認すべき重要なポイントは、イギリスはEC加盟によって、自国の「主権」が制限されることを受け入れたということである。欧州統合という壮大な実験の本質は、伝統的な「主権」概念の変更を構成国に迫るものであることを確認することが肝要である。この点が、現在のEU離脱派の「主権の回復」の主張を理解する前提となる。

しかし2016年5月、保守党のキャメロン首相は、低迷する政権支持率や経済運営・移民政策に対する国民の不満の解消を狙って、EUからの離脱を問う国民投票を実施した。結果は、キャメロンの思惑とは逆の(国際的世論も残留の予想が多数であった)、離脱を可とする投票が過半数となり、離脱が決定した。ここからイギリスは苦難の道を歩み始めるのだが、キャメロン内閣はイギリス政治史に汚名を残す政権として退陣し、当時、保守党内で残留を支持していたメイが後継首相となり、立場を離脱の実現へと転換し、現在に至るまで国内外での批判の矢面に立ちつつEUとの交渉にあたってきた。誰が首相であれ、容易な解決は不可能な、極めて困難な役割を引き受けたことになる。

EUとの離脱交渉と英国内での政治的意思統一が順調に進み、離脱の合意に達すれば、離脱派が望んだように、イギリスは主権を取り戻し、栄光ある地位を回復する。たとえEUとの交渉が失敗して合意が得られず、「合意なき離脱」による困難と不利益を甘受しなければならなくなったとしても、それはイギリス国民が自ら選択した結果として予想されたものであったと言えるであろう。しかし「合意なき離脱」は、結果としてEUとイギリス双方の市民生活やビジネスに膨大な不利益と困難を長期に亘ってもたらすので、双方とも回避したいのが本音である。交渉が難航し、離脱時期が何度も延期された背景には常にその共通認識があり、イギリスはBrexitによって、久々にそのプレゼンスをEUに思い知らせるという皮肉な結果となった。「EUはBrexitの人質にされている」と言われる所以である。イギリス議会の動向がEUレベルでの決定を左右するだけでなく、世界中から注目されている様を見て、栄光ある大英帝国にノスタルジアを覚える人々は、ほくそ笑んでいるかもしれない。イギリスの国際的信頼の失墜と経済の長期的凋落には目を瞑り。

2017年6月から離脱交渉が始まり、第1段階としてEUとイギリスの間では離脱の条件として、①イギリス在住のEU市民の権利保障と同じく、EU在住のイギリス市民の権利保障、②イギリスのEUへの清算金の支払い、③アイルランドとイギリス北アイルランドの国境問題の解決、の3つが交渉され、①と②は解決を見た。しかし、③の問題が容易には合意が得られなかったものの、2018年の第2段階の交渉では、暫定・移行措置やEUとイギリスの将来関係の枠組み等についての協議が行われ、最終的に2018年11月の臨時欧州理事会で、離脱協定案と政治宣言がEUとイギリス間の合意として承認された。メイ首相は、この離脱協定案を自国に持ち帰り、議会で承認を得るという難事業に取り組むこととなった。EUとしては離脱協定案での合意を大前提としてBrexit を受容したので、離脱時期の延期以外に安易な合意変更はありえない。しかし先に示した③のアイルランドとイギリス北アイルランドの国境問題に関わる取極め(「バックストップ」と言う)を中心とした議論で、イギリス議会では混乱を極め、メイ首相は打開策を見いだせないままである。

この離脱協定案の孕む問題は何か、Brexitを国際関係論の観点からどう考えるのか、またその後イギリス国内政治はどう進展したのか、という論点については、次の「Brexitの行方(その2)」で扱う。

臨時欧州理事会、EUホームページより

鈴井 清巳 教授

国際経済論、EU経済、地域統合

イランとイスラエルの緊張高まる-核をめぐる国際関係の一側面/北澤 義之 教授(2019.03.22)

北朝鮮と同じくイランの核開発問題は、米国を始め国際社会が注目する重要な問題の一つだ。昨年、トランプ大統領はイランとの国際的核合意(2015年7月)を脱退して、イランに対する経済制裁を再開した。今年の3月に中東における米国の友好国イスラエルは、イラン船による石油の「密輸」を非難した。これに対し、イランはイスラエルのいかなる海上での妨害行動に対しても対抗する力を持っていると、対決姿勢を強めている。

最近イラン海軍は、インド洋やイエメン沖にまで艦艇を派遣し、影響力を拡大している。イランは海上でのイスラエルや米国との対立が激化した場合、ペルシア湾の入り口にあるホルムズ海峡を封鎖する可能性があると示唆してきた。この海上の対立以上に問題を複雑化させるのがイスラエルの核の問題だ。

イスラエル自体は核兵器の保有を否定も肯定もしない立場をとっているが、核保有国であることはほぼ周知の事実だ(75-400の熱核兵器保有)。イスラエルと敵対するアラブ諸国は2013年、国際原子力機関(IAEA)総会においてイスラエルの核拡散防止条約(NPT)への加盟と査察の受け入れを求めたが、賛成43、反対51(他は棄権)で否決された。欧米諸国や日本は反対し、アラブ諸国やロシアや中国は賛成していた。

かたや、イスラエル政府や国民は、イランの核武装に関して強い懸念を持っている。イランが(北朝鮮の技術を導入したとされる)中距離弾道弾のシャハブ3(Shahab 3)(射程1300km)を開発し、イスラエルが射程に入ったからである。それだけに、イスラエルはイランとの国際合意には反対してきたが、トランプ政権の合意離脱によりイスラエルの対イラン批判は勢いを増している。他方で米国とは一線を画す国(ロシアや中国その他)からは、イスラエル自体の核保有問題を明確化すべきであるとの議論が再び浮上する可能性もあるだろう。

米中間貿易摩擦と国際経済秩序の動揺/横山 史生 教授(2019.03.19)

米国トランプ大統領は2017年1月の就任以後、通商政策・貿易政策に関し、日本も含む12カ国で進めてきて米国も署名済みだったTPP(Trans Pacific Partnership:環太平洋経済連携協定)からの離脱、1994年以来20年以上続いてきているカナダ・メキシコとの間での自由貿易協定であるNAFTA(North American Free Trade Agreement:北米自由貿易協定)再交渉などを行ってきた。2018年に入って、主に中国を対象として、各国からの輸入を制限するための関税の引き上げを強行し、各国がそれに対する反発を強め、特に米中2国間で「貿易戦争」というような表現も使われ始めている。ただ、米国は中国に対してだけでなくEU諸国に対しても攻撃的であり、さらに、従来の国際秩序全体に対しても敵対的な姿勢を示している。

トランプ大統領による通商政策の根底には、彼が登場する以前から米国そのものに生じていた構造的な変化が横たわっており、それが彼の強硬な政治姿勢と結びついて現れてきているとみることができる。それは、政治的にも経済的にも、米国が戦後世界に超大国として君臨してきた過去の栄光が弱体化しつつあることを基盤として、それに対する不安と不満を抱く一部の国民からの人気を獲得することに最大限の努力を払うポピュリズムである。しかし、彼の通商政策には、政治手法としてはともかく、経済のメカニズムの面からみると、合理的とは言えない側面、一貫性にかける側面が多々ある。

まず、中国からの鉄鋼やアルミニウム等の輸入を制限することによって、米国国内でそれらを製造する企業による雇用が十分に回復するとは限らない。逆に、輸入製品価格が関税上乗せ分の価格転嫁や国際市況のひっ迫などから上昇し、米国の国内消費者に負担が生じたり、相手国側の報復措置によって米国からの工業製品や農産物・肉類の輸出が減少する逆効果も無視できない。2018年半ば以降、実際にそのマイナス面が現実のものとなってきており、その悪影響から、米国経済全体の動向に下振れ懸念が生じている上、株式価格の上昇に天井感が出始めている。輸出への影響では、特に大豆の中国向け輸出が減少しており、米国の農家にとっても打撃となっている。

また、中国からの輸入が鉄鋼やアルミニウム以上に多いのは衣類やスマートフォンなどであるので、米国内の生産・雇用を増やすためにはそれらの輸入を制限すればよいように考えられるが、トランプ大統領は、それらを追加関税対象リストには含めていない。なぜなら、これらを製造する産業はもうすでに米国内にほとんどなくなってしまっており、今更雇用が増えることはほぼあり得ないし、かつ、これらに関税をかけて価格が上昇すれば、国内の消費者にとって大打撃となることは明白だからである。

一方、国際社会における中国の存在感が、経済的にも政治的にも大きくなってきていることは事実だし、中国政府が自国の影響力を将来的に拡大しようとしていることもおそらく事実だが、米中貿易摩擦に関しては、中国はむしろ受け身の姿勢を示しているともいえる。米国が中国からの鉄鋼などの輸入を制限したことに対して、中国側も米国からの大豆・肉類・自動車などの輸入にかける関税を引き上げるなどの報復・対抗措置を取っているが、中国経済にとって米国への輸出および米国からの輸入の両面が重要であるための慎重さや、米国政府は強硬ではあっても、米国の民間企業や投資家は中国を必ずしも敵視していないことを知っている自信もあるだろう。とはいえ、米中間摩擦の影響によって、中国経済の成長スピードが減速してきていることも、事実である。

ただ、中国の対外政策にも問題点はある。米国やEU、日本など従来の西側先進国が中心となって築いてきた国際秩序とは異なる価値観・行動様式を取ろうとし、それが世界各国からの戸惑いや反発を招いている。それは米国の焦り・不安でもある。その不安が、上述のような数々の非合理性があるにもかかわらず米国トランプ政権が強硬な姿勢を崩さないことの、根底的な理由と考えることができる。とすれば、当面は米中両国政府間で妥協が成立する余地もあるであろうし、その結果、米中摩擦を起因とする米中以外の各国経済への影響、すなわち世界経済の減速懸念が和らぐ可能性もあるものの、根本的には、国際経済秩序の新たなフェーズが中国をどのような形で包摂するものとして立ち現れてくるかという、中長期的かつ大局的な不安定性が今後しばらく継続する可能性を、見据えておかなければならないであろう。

内閣府『世界経済の潮流』(2019年3月)掲載資料

横山 史生 教授

国際金融論、国際貿易論

冷戦時代と現代の相違/河原地 英武 教授(2019.02.22)

トランプ政権がロシアに中距離核戦力(INF)全廃条約の破棄を通告し、プーチン大統領も同条約の履行義務の停止を表明した。まるで冷戦時代への逆行を思わせるが、少なくとも次の3点から、今日の情勢は冷戦時代と異なる。

第一に、「自由民主主義」対「社会主義」という政治思想(イデオロギー)の対立はない。米露とも自国の利益をめぐって対抗しているのである。

第二に、米ソ冷戦の時代とは異なり、中国の存在感が非常に増した。アメリカがIFN全廃条約を破棄した理由の一つは、この条約に縛られない中国が、中距離核ミサイルを着々と製造していることである。中国抜きの核軍縮条約は、もはや無意味だということだ。現在、南米のベネズエラは、二人の大統領が並び立つ混乱状態に陥っているが、ロシアと中国がマドゥーロ現職大統領を、アメリカがグアイド新大統領を支援している。こんなところにも中国は顔を出しているのだ。いまや主要な国際問題で、中国が関わらない問題はないと言ってよい。アメリカの貿易問題にしても中国が当事者であって、世界経済はもはや中国抜きで論じられなくなっている。

そして第三に、現在の国際関係は冷戦時代のように味方と敵がはっきりと分かれていないことである。すなわち大国間でも相互依存が相当進んでおり、表向きは対立しながら、その実、裏ではしっかり手を握り合っているという局面が随所に見られるのだ。

たとえば米中間の貿易赤字問題がその典型である。いまやアメリカにとっては中国が、中国にとってはアメリカが、事実上、最大の貿易相手国なのである。この貿易がなければ、お互いの経済は立ち行かないのだ。経済的に両国は、それくらい深い相互依存関係にある。

米露にしても同様だ。トランプ大統領候補を当選させるため、ロシアが協力したという疑惑がずっと続いているが、「火の無い所に煙は立たぬ」であろう。

要するに、米中露ともに自分の利益に従って、敵・味方の関係を容易に変え得るということである。その点が、敵・味方が固定していた冷戦時代と大きく異なっている。現にトランプ政権は、防衛費負担の大きさを理由に、NATOからの離脱をちらつかせたが、冷戦時代には考えられないことであろう。アジアでもトランプ大統領は、韓国からの米軍撤退を口にしている。日本にもいつまで駐留するか保証の限りではない。 つまり、すべては経済的な実利で動いているのである。それが露骨に現れているのが北朝鮮に対する政策であろう。トランプ大統領は今月にでも金正恩委員長と首脳会談を行い、米朝関係の正常化を視野に収めながら、良好な関係を築こうとしている。ところが一方で、つい最近アメリカ政府は、イージス・アショアを21億5千万ドル(約2350億円)で日本に売却することを承認した。このイージス・アショアは北朝鮮の核ミサイルを迎撃するのが目的で、導入に5年を要する。アメリカはなぜ北朝鮮と友好的な交渉を進めつつ、日本に対しては北朝鮮の核攻撃に備えさせることをするのだろう。理由は単純だ。経済的な実利なのである。アメリカは北朝鮮に大きなビジネスチャンスを見て取っている。他方で、日本にも高額の買い物をさせ、アメリカ経済を潤わせたいという計算がある。

もとより日米関係は我が国の安全保障にとって最も大切である。しかし冷戦時代のようにアメリカとの関係をあまりに硬直化させてしまうと、日本は北朝鮮とはもとより、中国やロシアともよい関係が築けないままになってしまうだろう。

今日のトランプ政権は、ロシア、中国、北朝鮮と表向きは敵対関係にありながら、経済的にはしっかり実利を引き出そうとしているが、日本には日米同盟の強化を求め、行動の自由を縛っているようにも見える。しかし、もはや冷戦時代ではない。世界を敵と味方に二分するのでなく、より柔軟に外交を展開することが日本にとって重要ではないかと思われる。

河原地 英武 教授

ロシア政治、安全保障問題、国際関係論

グローバル化時代における生存圏・生存権/マコーマック ノア 教授(2019.02.19)

123カ国をも繋げる中国の一帯一路構想の実現が外来種の普及をかつてないほど加速・拡大させる可能性が高い、とする研究者の意見が最近新聞で紹介されていた。記事の論調からすると、この可能性は歓迎すべきものではない。生物には固定的な生存圏がどうやらあって、それからの逸脱を避けた方がいいようだ。

類似した発想は日本の大衆娯楽にもあらわれる。テレビ東京の番組で『池の水ぜんぶ抜く』というものがある。子供達がそれをみるのが好きだから、僕も時々作業しながらちらっとみることがある。地元から何らかの問題が報告された池に芸人集団が出向き、池の水を抜いて問題解決を図る過程を映す番組だ。典型的に、登場する芸人たちは「外来種」を駆除しながらその多さに呆然とする表情を見せ、散見される数少ない貴重な「在来種」の生存確認に感動を演出する。

視聴者が娯楽として消費するこの番組の人気にはいくつかの理由があるだろう。ローカル共同体が健在であることが確認できる番組だし、へどろまみれの芸人を見ることも愉快。また、普段あまり見られない身近な生態系を可視化するという点でも、視聴者の好奇心に応える。

ただ、純粋に娯楽として楽しめない面もある。「外来種」は「ここにいてはならない存在」と定義されている。登場者は一団となって駆除に向けて協力する。「在来種」保護と「外来種」駆除は正義として表象されている。冒頭でも触れたように、生き物に決まった生存圏があり、そこから逸脱したものの生存権は保障されない、ということが暗示されているようだ。排外主義やヘイト行為が横行する世界において、それは人間以外の動植物を対象としているとしても、このような発想に問題があるように思う。

在来・外来の区分は非歴史的で近視眼的な考え方に基づいている。生物進化の歴史のほとんどは、最近の人間の発明である国境に規定されない、離散と拡散、淘汰と多様化の歴史だ。特定の時点での生態系の状態を「守るべき」だと断定する歴史的な根拠は不存在である。

実際、「在来」や「外来」とは本質的な属性を指す用語ではなく、近代国家システムを背景に広がった、極めて恣意的な概念である。また、その概念は、国民の優遇と非・国民の冷遇を正当とする国民国家のあり方と非常にうまくマッチングする。

国境を越えたまたは国境を問題としない相互依存関係を特徴とする現代世界において、娯楽としてこうした内外の恣意的な区分を消費しながらも、それを乗り越えるべき課題としても認識する必要があるのかもしれない。

マコーマック ノア 教授

歴史社会学、比較文化論

変容する米国政治の長期的趨勢とトランプ政権/高原 秀介 教授(2019.02.05)

2018年11月、米国では中間選挙が行われ、連邦議会上院では共和党が多数派を維持した一方、下院では民主党が議席を奪回し多数派を制した。外交・通商問題で有力な権限を持つ上院での審議には支障を伴わないとしても、予算や内政問題で有力な権限を保持する下院に対しては、トランプ政権は今後大幅な妥協を迫られることになるであろう。

そのトランプ政権では、政策の策定や適切な助言を行う際に不可欠な上級政策担当職の任命が今なお進んでいない。大統領はこの異常事態よりも意思決定の迅速性を優先し、その必要性を認識していない感すらある。加えて、度重なる側近の離任は、2018年12月のマティス国防長官の解任によって頂点に達した。さらに、メキシコ国境の壁建設をめぐる民主党との対立により、予算の執行が停止し、史上最長期間に及ぶ米政府機関の一部閉鎖という異例の事態に直面した。政権一期目の折り返し地点を迎えた米国トランプ政権の前途は、まさに多難尽くめといっても過言ではなかろう。

それでは、トランプ大統領の就任が、米国政治に激変をもたらした大きな要因であるとしても、果たして唯一の原因なのだろうか。実はそうではない。むしろ、その背景にある、米国政治に顕著な長期的な趨勢の変化に着目することが重要であろう。内政における党派対立の激化は、1970代に始まり冷戦終結以降急速に深化したコンセンサスなき時代の長期的傾向である。また、外交に見られる対外的関与への消極性は、9/11以降のアフガニスタン、イラクへの軍事介入に伴う「介入疲れ」に起因するものである。

他方、この間、一貫して続いてきた兆候として無視し得ないのは、大統領権限の拡大であろう。19世紀末以降、米国が世界大国となり、国際政治や外交での存在感を増す中で、連邦政府の権限拡大は続き、20世紀半ば以降の大きな潮流となって久しい。古くは1930年代の大恐慌後の危機に対処すべく、F・ローズヴェルト大統領の下で大統領府(Executive Office)が創設され、大統領は絶大な権限を獲得した。その反動から、1970年代には帝王的大統領と揶揄されたニクソン大統領による暴走が危惧され、議会による大統領権限への抑制がはたらいた。だが、その後、外交・安全保障を扱う議会内委員会の専門性の低下が進む一方、超党派外交は徐々に陰を潜め、行政部は各省庁の官僚組織よりも大統領府の政策スタッフに大きく依存する姿が今日常態化している。

現代の米国を理解するためには、報道される日々の情報に振り回されるばかりであってはならない。時には過去の歴史とこれまでの経緯を紐解きつつ、米国の長期的な変化を細心の注意をもって観察・分析し、多様な米国の姿を内在的に理解することが重要なのである。

高原 秀介 教授

アメリカ外交史、日米関係史、アメリカ=東アジア関係史

Passport "Power" and International Relations/パトリック ストレフォード 教授(2019.1.15)

Passports are an essential part of life in a globalized world. When we are overseas, we treat our passport more carefully than even the wallet that contains our money. Passports are like a key to the outside world- the world beyond our nation's borders. In 2018, and again in 2019, Japan's passport was ranked the "most powerful" in the world. What exactly does this mean? How can a passport have "power"? Well, if a passport is like a key, then the power of a passport is measured by the number of doors it can open. These doors lead to other countries and so the more powerful the passport, the more countries the holder of the passport can travel to easily. So, a Japanese citizen, with a Japanese passport, can travel to more countries, more easily, than a citizen of any other country in the world.

This raises a couple of points worth thinking about.

Firstly, as we don't choose our nationality at birth, we should consider ourselves lucky to have a passport that opens so many doors. With a Japanese passport, the holder can travel visa-free to 190 countries. However, with an Afghan passport, the holder can travel to only 30 countries visa-free. It seems unfair, but then life is always and everywhere unfair.

Secondly, and more importantly for us studying International Relations, it clearly shows that, not only do we live in a globalized world, but also that Japan is an important part of this globalized world. International Relations is basically the study of interactions and interconnections across national borders. Because the passport is a key that opens the door to the world beyond our country's borders, businessmen, tourists, even students need this passport for their international relations. Therefore, governments should try and make their passports as good as possible.

So, the "power" of the Japanese passport is a sign of the success of Japanese diplomacy. In this way, it is a marker of Japan's image in the world, it is a reflection of Japan's success, and it is perhaps a symbol of Japan's "Soft Power".

パトリック ストレフォード 教授

ODA/政府開発援助