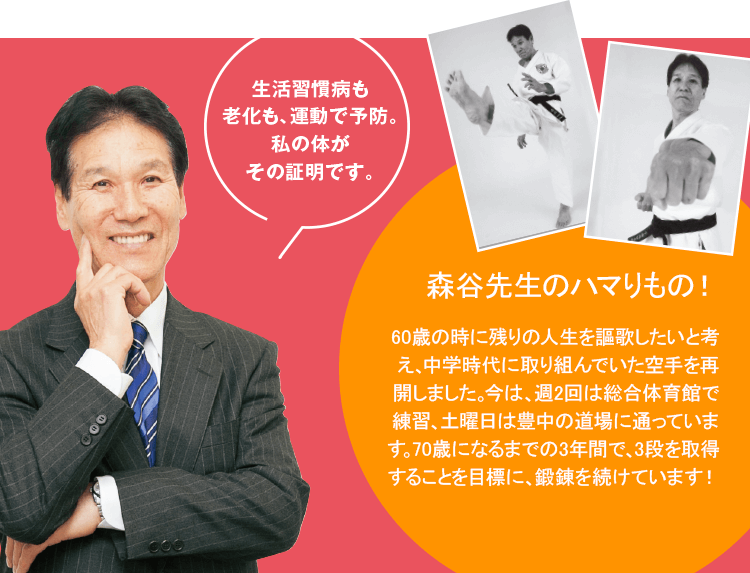

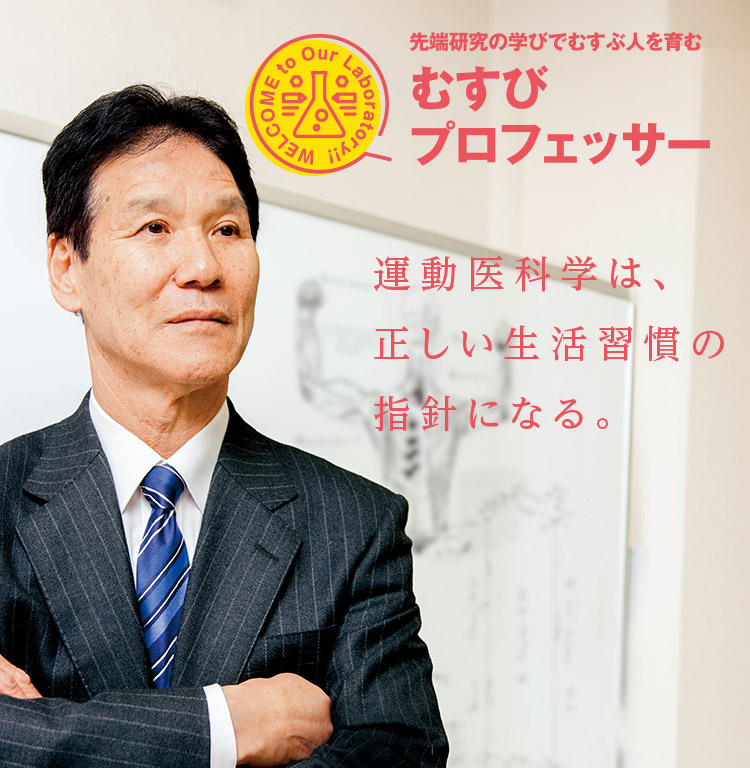

むすびプロフェッサー

- 南カリフォルニア大学大学院で運動医科学を学ぶ。国内外の大学で教育・研究に携わったあと、2017年4月からは京都産業大学現代社会学部健康スポーツ社会学科の教授に就任。健康科学など、運動医科学に関する講義を受け持つ。

栄養や運動を科学的に学べば、

健康が続く生活習慣を理解できる。

皆さんは、世間にあふれる健康に関する情報を鵜呑みにしていませんか?間違った情報に惑わされないためには、科学をきちんと知ることが大切です。今回は、運動医科学の観点から科学に基づく生活習慣を考えてみましょう。

なぜ人は太る?

なぜ人は太る?

そのメカニズムから考えれば、

流行りのダイエット法の怖さが理解できます。

最近は炭水化物を食べないダイエットが流行っていますが、運動医科学の観点から考えると健康的な痩せ方とはいえず、見た目は細いのに脂肪が多い「隠れ肥満」の原因となってしまいます。その理由を理解するために、まず太るメカニズムから見ていきましょう。

運動不足になると、体重や体脂肪量をコントロールする「交感神経」の活動が低下することが知られています。交感神経がアドレナリンというホルモンを分泌することで、体に蓄えられた脂肪を分解し、体温調節のために燃焼します。つまり、運動をして交感神経を活発に働かせなければ、脂肪が燃焼されないのでほとんど痩せないのです。では、ダイエットをして体重が落ちるのはなぜかというと、脂肪ではなく筋肉や筋肉が蓄えているエネルギー源が減ってしまい、その分体重が軽くなっているだけなのです。脂肪はほぼそのままなのに、筋肉が落ちて見た目は細くなっていく。これが運動をしないダイエットが隠れ肥満を生むメカニズムです。

糖質制限ダイエットの場合は、この他にも様々な悪影響が懸念されます。

糖質が不足すると、

糖質が不足すると、

筋肉は分解されて脳のエネルギー源に。

体はどんどん痩せにくくなっていきます。

炭水化物から得られる糖質は、人の活動に欠かせない栄養源です。というのも、脳は糖質しかエネルギーにできませんし、筋肉を動かす場合にも必要なエネルギー源の約半分は糖質だからです。私たちは1日の約60%のエネルギーを糖質から得ているため、本来炭水化物を食べなくてはならないのです。もし、炭水化物の量が不足し続けると脳の栄養源が枯渇してしまうので、体は脳を守るために筋肉を分解し栄養源に変えます。理論的には、脳が1日活動するには、約100gの筋肉が必要です。炭水化物をほとんど食べずに体重が落ちているのであれば、それは筋肉が減っていることを意味し、痩せにくい体質に変わっているといえます。

このように、一般的に正しいと信じられていることであっても、科学的根拠に基づいていないことは他にもあります。世間では生活習慣病は遺伝するといわれていますが、実際はそうではありません。生活習慣病になるリスクは人それぞれ異なりますが、戦前に糖尿病が非常に珍しい病気であったことを考えれば、現在の患者数は遺伝では説明できないほど多い。結局は、運動をしないライフスタイルが生活習慣病の最大の原因だといえるのです。

筋肉を使わない宇宙では、

筋肉を使わない宇宙では、

普段体を鍛えている宇宙飛行士でさえ、

すぐ糖尿になってしまいます。

私が担当する授業では、科学的な知見を教えるだけでなく、実際のエピソードや実験結果を交えながら、知識を身近に感じてもらいます。

例えば、運動習慣のない人が老化したらどうなるか、皆さんは想像できますか?無重力空間で最大14日間を過ごす宇宙飛行士が、その良い事例になるでしょう。地球上であれば、30歳をすぎると1年で1%ずつ筋肉が減少することが知られていますが、筋肉に全く負荷がかからない宇宙では、筋肉が1%減少するのにたった1日しかかかりません。地球に帰ってきた宇宙飛行士は全身が衰え、その影響で糖尿になっているのです。

運動と栄養を扱う運動医科学を学べば、将来むすぶ人として活躍する上で欠かせない健康な肉体を、維持し続けるための知識が身に付きます。