2022.01.21

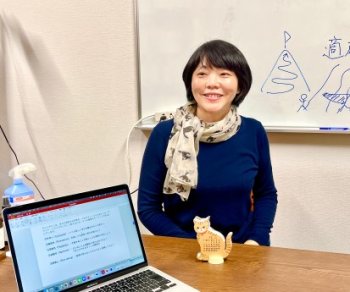

キャンパスライフ就活前だけでなく働いてからも考え続けることが重要な「キャリア開発」。木原麻子先生インタビュー

皆さんは、就職活動やその先のキャリアにどのように向き合っていますか?日々めまぐるしく変化する現代社会で、これから働く私たちが知っておくべきことについて、キャリア研究を専門とする現代社会学部の木原先生にインタビューしました。

木原先生はキャリア教育センター副センター長も務めておられます。就活はまだ先と考えている1〜2年次生や就活中の3年次生、就職先が決まった4年次生以降の皆さんも、必見です!

——現代の社会で雇用や労働をとりまく環境はどうなっているのでしょうか?

現代の社会状況を語る上で外すことのできないキーワードが3つあります。1つ目は「少子高齢化」、2つ目は「グローバル化」、3つ目は「情報化」です。

現代社会はこれらを背景に、雇用システムが大きく変化する過渡期にあります。

かつて日本では、正社員を定年まで雇用し続ける終身雇用と、働いた年数や年齢に応じて毎年賃金が上がる年功序列を特徴とする、日本型雇用システムが中心でした。

しかし冒頭に挙げたような現代社会の変化により、終身雇用と年功序列は崩れつつあります。従来この日本型雇用システムは「夫が定年まで働き、妻は家庭で家事・育児をする」ことが前提でした。ところがここ20年くらいは共働き世帯が多数派となっています。女性の社会進出という見方もできますが、日本経済がここ30年程停滞しており、夫収入で家族を支えるのが難しくなったという見方もできます。

——日本型雇用システムが崩れると、今後、雇用制度はどのように変化していくのでしょうか。

雇用の形は、大きく分けて、メンバーシップ型雇用(日本型)とジョブ型雇用(欧米型)の2種類に分けられると考えられています。

終身雇用が前提だったメンバーシップ型雇用では、職務内容や勤務地を明確に定めず新卒を一括採用します。さまざまな部署で経験を積むため、自社や業界についての理解が深まり、幅広いスキルを身につけることができます。

これに対してジョブ型雇用は、職務内容や必要なスキルを明確にして、企業が労働者と雇用契約を結ぶ制度。企業からすると、得意なことを極めた労働者に成果を上げてもらうのが狙いです。ジョブ型雇用だと、スキルを生かして転職や独立をするなど、ステップアップもできますね。

現在、日本でもジョブ型雇用が注目され、今後はさらに議論が高まりそうですが、今就活をする皆さんの世代は、メンバーシップ型雇用とジョブ型雇用、どちらの企業もありますよ。

メンバーシップ型雇用では、会社の方針に身を任せ、課されたミッションをクリアしていくことで成長できますが、ジョブ型雇用においては、自分のスキルや得意なことを理解し、自分だけのキャリアを作りあげていく必要があります。それを、私は「キャリア開発」と呼んでいます。

——「キャリア開発」について詳しく教えてください。

キャリア開発には「自分にとって望ましい方向へキャリアを積んでいくプロセス」という定義があります。また、キャリアは「わだち」という言葉からきているともいわれています。わだちとは、車輪が通った跡のこと。働く中で得た多様な経験を振り返るとわだちのように続いている、ということがキャリアの語源といわれています。また、「キャリー」は自分の人生を運んでくれるモノ、未来を切り開くものというイメージです。

昔は世襲制が盛んで、生まれた環境によって職業が決まっていましたが、現在皆さんには職業選択の自由があります。裏を返せば自分で進路を考え、切り開かないといけなくなったということですね。

このように「キャリア開発」は、時代の変化とともに必要になってきました。

——「キャリア開発」にあたって、大切にするべきことはありますか?

自分の頭で考えることが大切ですが、それだけではうまくできません。専門家や身近な人に相談し、多くの情報を集めることが大切です。仕事についてなら大学のキャリアセンターや企業にいるキャリアカウンセラー、お金についてならファイナンシャルプランナーなどですね。これからは、必要に応じて専門家に相談しながら、自分のキャリアを作り上げる能力が求められます。

「今自分は何ができるようになったのか? どんな資源(能力、人脈、得意なこと、性質など)を持っているのか?」と定期的にセルフチェックをすることも大切ですね。

——就活前、就活中、就活後、それぞれの立場にいる学生が考えておくべきことはありますか?

キャリア開発はどんな時も考え続けることが大事なので、立場による違いはないと考えています。なので、サギタリウス読者の全員に向けて、外的要素と内的要素の2つの観点から大学生活へのアドバイスを送りますね。

まず外的要素。自分の外側の世界を広げましょう。例えば、大学の中でも外でも多様な人と関わること、できればいろんなところへ旅をして視野を広げること、大学生活ではさまざまな経験をすると良いですよ。

次に内的要素とは、自分の内なる世界のことです。自分自身のことを深く理解しましょう。

好きなことや得意なことについてだったら、何時間でも語れる! そんなものを自分の中に見つけると良いですね。

大好きなアーティストやアニメがある人、いわゆる「推し活」をしている人は、自分の「好き」をもう一度分析してみると良いと思います。「グッズを集めたい」「コンサートが好き」「コンテンツの歴史に興味がある」など、「推し活」にもさまざまな関わり方がありますよね。何をしているときにテンションが上がるのか、「推し活」のために頑張っていることがあるのか、など掘り下げていくと、自分の得意なことの性質や特徴のヒントが見つかりますよ。

——最後に学生にメッセージをお願いします!

キャリア研究の第一人者ジョン・D・クルンボルツは、キャリアの8割は偶然の出来事によって作られると言っています。彼が唱えるプランド・ハプンスタンス理論の基本的な考え方は、「人生で起こるさまざまな偶然を自分のキャリアに積極的に生かしていこう」ということです。

わたしたちは普段、何かを成し遂げるために、理想を描き、そのための計画を立て努力を重ねることが大事だと言われています。ところが実際には計画通りの人生を歩む人などほんの一握りで、ほとんどの人のキャリアは偶然の出会いや出来事に左右されて決まっていくんです。

それは、人生にはさまざまな偶然が転がっているけれど、上手く遭遇できるかどうかは個人のものの見方や考え方によるという考え方でもあります。例えば、偶然席が隣だった人と一生の友達になる、友達に誘われて入ったサークルがその後の人生の柱になるなど、そう考えると人生って偶然の連続だなと思いますよね。

偶然をコントロールすることはできませんが、偶然をラッキーな偶然に変えるキーワードが5つあるので、ご紹介します。

- 好奇心 いつも新しい学びの機会がないか探す

- 継続性 失敗してもいいから続けてみる

- 柔軟性 予期しないことが起こっても柔軟に対応する

- 楽観性 どんなことも楽観的に

- 冒険心 結果が見えなくてもとにかく挑戦する

この5つは、大学生にとっての心構えにもなります。またキャリア開発をするときに重要な要素だと言えます。意識して行動してみてくださいね。

皆さんの人生が誰かにコントロールされることなく、自分と自分の好きなことを大切にして、豊かで楽しいものになることを願っています!

今回木原先生に取材をして、今後の人生において仕事でつまずくことがあったとしても、その都度キャリア開発をし直すことが大事なのだと学ぶことができました。

また、今後大学生活を送る中で、資格を取るなど自分の将来に向けての計画性を持ちつつも、先輩に誘われて遊んだり、面白そうだと思った授業に行ったりする「偶然」も大切にしていきたいと感じました。

京都産業大学では、1年次生から「大学での学び」と「社会での実践」を段階的に積み重ねていくことができるキャリア形成支援プログラムの授業科目が充実しています。

さまざまな科目があるので少しでも興味があれば受けてみてください。