2020.09.18

カルチャー京産大近辺は名産地だった!知られざる京野菜の深い世界

東京のデパートや高級スーパーをはじめ、今や全国で販売され、専門の売り場ができているブランド「京野菜」。京都産業大学がある洛北地域では、そんな京野菜が多品目育てられ、出荷されています。そう、京都産業大学近辺は京野菜の宝庫なのです!

「キャンパスの近くが日本有数のブランド野菜の名産地なのに、その存在について知らないなんて…」「京産大生に京野菜について興味を持ってもらいたい!」、そんな思いで取材をしてきました。

今回は、京野菜を扱う京都市内の八百屋さん「八百廣」を経営する石塚清三(いしづか・せいぞう)さんと、京野菜の競りを主催する「京野菜かね正」の洛北農市契約栽培担当である白江誠(しらえ・まこと)さんにお話を聞きました。

※この記事の取材は、7月下旬にリモートで行いました。

京都の地名を冠するのは「地域を大事にする姿勢の表れ」

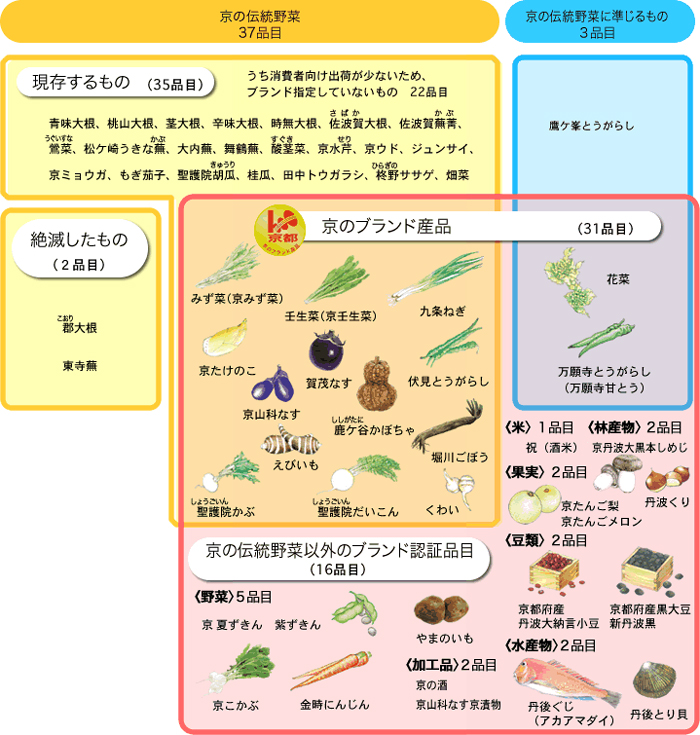

下図の『京の伝統野菜(37品目)』と『京のブランド産品』内にある野菜(15品目)が、一般的には京野菜と呼ばれています。(下図参照)

みなさん、図にある京野菜の名前の特徴は何かわかりますか?

「京野菜は、産地が名前となっている品目が多いことです」と石塚さん。

たとえばとうがらし。伏見とうがらし・万願寺とうがらし・鷹ケ峯とうがらしなど、産地名がついています。これは、京野菜の保護という面で、産地である地域を大事にする姿勢が表れているそうです。

さらに京都産業大学がある洛北地域では、有名な賀茂なすはもちろんのこと、柊野ササゲ(ひらぎのささげ)といった京野菜があります。これらの京野菜にはこの地域周辺の「賀茂」「柊野」という地名が入っています。

意外なのは『京の伝統野菜』と『京のブランド産品』のどちらにもトマトが入っていないこと。

「賀茂トマト」という名前は最近よく見かけますし、実際、取材した日も市場でたくさん取引されていました。もしかしたら、京野菜を認証した1980年代後半当時は、トマトは今ほど盛んに栽培されていなかったのかもしれません。

さらに、「京野菜かね正」の白江さんは「前述の『京の伝統野菜』または『京のブランド産品』で名前があがっている野菜はメジャーなもので、認証がされていない京都の地場野菜は他にもあるんです」と深い話を教えてくれました。

「この地場でいえば、柊野ササゲは『京の伝統野菜』に認証されています。しかし、他にも柊野とうがらしと柊野黄トマトという品種が存在します。柊野とうがらしと柊野黄トマトは、認証されている京野菜ほどメジャーではありませんが、地名が入っているので、京野菜の一種だと私は思っています。また、6年前まではここの競りでも『柊野黄トマト』を見かけたけれど、最近は見かけません。これらの品種はもう絶滅寸前……もう絶滅したのかもしれない。このような地場野菜の前途を危惧しています。」

今でこそブランド品として認知されている京野菜ですが、『京の伝統野菜』や『京のブランド産品』といった認証制度がまだない頃は誰も価値を見出しておらず、売買するどころか捨てられることもあったそうです。「食べ方が知られていないから、価値もわからない。賀茂なすなんかも捨てられていたみたいです」と白江さん。

そんな京野菜をブランドに仕立てたのは、京都府、JA(農業協同組合)、全農(全国農業協同組合連合会)や仲卸業者や農家の方々ら、京都人の戦略がありました。仲卸業者である「京野菜かね正」、現社長である土明周史さんのお父様もその立役者の一人でした。約40年前、賀茂なすや九条ねぎ、万願寺とうがらしを携えて、京都府の職員の方たちと一緒に新幹線に乗って東京に売り込みに行ったそうです。

そんな農業関係者の方々の知られざる努力があって、京野菜の全国的な知名度アップが実現し、今の京野菜ブランドが誕生したのです。

なお、京野菜がおいしく育つ背景には、京都が盆地であることによって起こる「昼と夜」や「夏と冬」の寒暖の差が大きいことが影響しています。昼と夜に大きな寒暖の差がある場所だと健全に育ちやすいのだそうです。

夏と秋それぞれ旬の京野菜“おすすめの食べ方”

夏は賀茂なすなどの果菜類の野菜や、万願寺とうがらし・伏見とうがらし、秋はえびいもや葉物類の野菜など、京野菜にもさまざまな旬があります。今回、いくつかのおすすめの食べ方を白江さんに教えていただきました!

夏が旬の京野菜

賀茂なす

なす類は油との相性が良いので油をしみこませて焼くといい!夏野菜と一緒にニンニクで炒めるのもおいしい!

とうがらし類

そのまま焼くか、お揚げと一緒に炊くのがおいしい!

トマト

生産者によって味が違い、こだわって育てている農家さんのトマトは本当に甘い。おいしいものはそのまま食べるのが一番おいしい!

秋が旬の京野菜

えびいも

だしで下味をつけて炊いた後で天ぷらにすると、外がサクッとしていておいしい!

なお、京野菜がどこで手に入るのか知りたい方もいるかと思います。「京野菜かね正」は大型ショッピングモール「洛北阪急スクエア」の中にある「デイリーカナートイズミヤ」(左京区)と、北野白梅町にある「デイリーカナートイズミヤ」(北区)の2店舗に直営コーナーを運営しています。スタッフさんがいるので、京野菜にまつわるいろんな話も聞けるそうです。

もちろん、上記以外のスーパーでも見かけることがあればぜひ買って、京野菜を食べてみてください!

京野菜市場のこぼれ話「手で金額を伝える」

今回取材させていただいた「京野菜かね正」さんは、周辺地域から持ち寄られた京野菜の卸売りをされています。(「京野菜かね正」さんは一般向け小売はしていませんので、買いに行かないようにしてください)キャンパスの近くに、こんなに熱気のある場所があったとは!新しい発見でした!

興味深かったのは、独特な数字の数え方です。買参権(ばいさんけん・入札に参加する権利)のある仲買人たちの規模はさまざま。スーパーや生協のような大きい規模の企業から、1店舗だけの八百屋さんもあります。でも共通するのは、指で数字を示して値付けするやりとりです。

「金額は一発勝負で、みんな自分で手を出して(金額を提示して)、一番高額の値段をつけた人が落札します。1円単位で、1円でも低かったら負ける真剣勝負。美術品のオークションのように、値段を付けなおして競り上がっていくわけではありません。この洛北農市は比較的和気あいあいとして笑い声もあがりますが、市場によってはもっとピリピリした雰囲気のところもありますよ」と白江さん。

京丹後出身の白江さんは「京野菜かね正」に入社して11年目。農業の現場にも配属されて実地で勉強をしたのち、洛北農市を統括する責任ある立場に就かれました。「野菜という商品はおもしろいけれど難しい、その年の天候、作物の状態。その日の入荷。さまざまな要素で、値段が変わるんです。乱高下が激しいのが、おもしろさでもあり、難しさでもあります」と話してくださいました。

農家さんから届けられた野菜を見て、その場で値段を決めて入札する仲買の仕事には、判断力と目利き力が必要です。どれほどのキャリアを積んだら、こんな難しいやりとりができるのでしょうか?

「最初は自分もできなかったです。新人の頃、先輩には『いい農家さんの名前を覚えろ』と助言されました。やっぱり腕のいい農家さんはいつもおいしい野菜をつくる。野菜の目利きができない頃は、そんな方の名前を暗記して、その農家さんが出荷した野菜をできるだけ落札するようにしました。そうして経験を積むうちに、目利き力もついてきたところがあります」。

今回取材させていただいて、京野菜がここまで全国的になったのは、おいしい京野菜をつくろうと努力されている生産者の方はもちろん、京野菜を愛する人たちの努力の結果であることがよくわかり、感動しました。

また、私自身も取材の際にはじめて「柊野ササゲ」という京野菜があることを知りました。私も含めてこの記事を読んで京野菜に興味を持ってくれた人は、これから有名な京野菜ばかりに目を向けるのではなく知名度が低い京野菜にも目を向けて、家族や友人に広めていってほしいと思います!また、これから野菜を買うときは京野菜を選んで買ったり、身近な地域の京野菜について調べてみようとも思いました。

ぜひ、みなさんも京野菜を食べてそのおいしさを味わってください!