【国際関係学部】安全保障を「ジェンダーの視点」から考える

2024.12.17

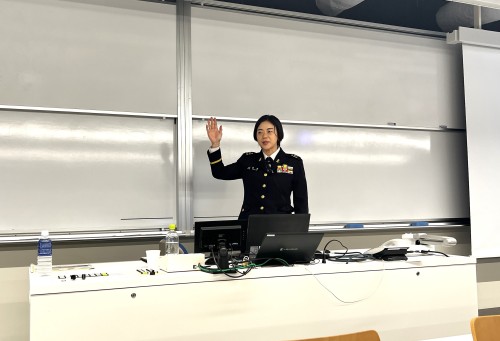

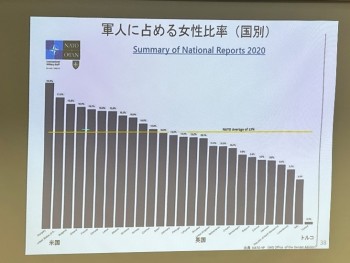

国際関係学部の「平和構築論Ⅱ」(「国際協力・国際援助に関わる仕事セミナー」との共催)において、陸上自衛隊1等陸佐の栗田千寿さんをゲストスピーカーとしお招きし、講演会を開催しました。栗田さんは「キャリア構築」、「WPS(女性・平和・安全保障)」「自衛隊・外国軍におけるジェンダー主流化」を主なテーマとして講演をされました。

(学生ライター 文化学部3年次 武田依央梨)

【栗田千寿氏のプロフィール】

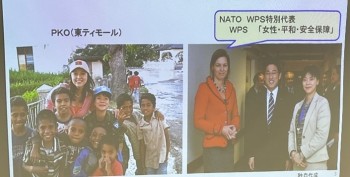

京都市左京区出身で、同志社大学を卒業後、陸上自衛隊入隊。PKOの軍事連絡要員として個人派遣で東ティモールに赴任後、在ベルギー日本大使館に所属し、事務総長特別代表(女性・平和・安全保障担当)補佐官としてNATO本部に勤務。2022年から青野原駐屯地司令。

キャリア構築について

まず初めに、ご自身の自衛隊でのキャリア構築についてお話されました。1997年に自衛隊に入隊後、24歳で小隊長、30代半ばで中隊長とキャリアを重ね、その後、当時初の女性の軍事連絡要員として東ティモールに赴任されました。赴任前に研修を受けた際、自分の身を守ることの大切さなど、日本にいるときとは違う多くのギャップを感じたそうです。栗田さんが赴任された当時、東ティモールで車を運転する女性はほとんどいなかったため、現地の人に驚かれた、というエピソードが特に印象に残りました。帰国後、市ヶ谷の統合幕僚監部防衛計画部に配属になり、補佐として統合幕僚長とともに海外出張に同行する機会に恵まれ、この経験がNATOでの勤務に活きたそうです。栗田さんはこれまでのご自身の自衛隊でのキャリアを振り返り、「これらの経験が一つでも欠けていれば次もなかった」と話されました。

自衛隊の訓練はハードな印象がありますが、実は最初の訓練は緩やかで、駐屯地1周(約2㎞)を歩くことから始まり、そのうちに登山走などの訓練に移行していくそうです。栗田さんご自身の経験から、入隊後に充実した英語教育を受けられたことが海外派遣へと繋り今の自分があると、「いつの間にか」キャリアを積むことができるところが自衛隊の良い所だと話されました。

自衛隊の訓練はハードな印象がありますが、実は最初の訓練は緩やかで、駐屯地1周(約2㎞)を歩くことから始まり、そのうちに登山走などの訓練に移行していくそうです。栗田さんご自身の経験から、入隊後に充実した英語教育を受けられたことが海外派遣へと繋り今の自分があると、「いつの間にか」キャリアを積むことができるところが自衛隊の良い所だと話されました。

「WPS(Women, Peace and Security)」について

次に、「WPS(Women, Peace and Security)」について話されました。WPSは、2000年の安保理決議第1325号で初めて平和・安全保障に女性が関連付けられたときに誕生した概念です。女性が平和と安全保障の分野で重要な役割を果たすことを認め、紛争予防や解決、平和構築における女性の参画を促進します。

「女性であるほうが、兵士であるより危険である。」これは、貴重な鉱物資源を巡って紛争が続くコンゴ民主共和国における女性の苦境を示す言葉です。コンゴ民主共和国では、現地コミュニティを壊すため、女性を標的とする性的暴力が戦争の『兵器』として使われています。これは戦闘で死傷することが高い男性のリスクとは違います。このように紛争があったときに男女で被害が異なることはこれまで安全保障分野では認識されてきませんでした。WPSはこうした女性特有のリスクに目を向ける中で生まれてきた取り組みです。

「女性であるほうが、兵士であるより危険である。」これは、貴重な鉱物資源を巡って紛争が続くコンゴ民主共和国における女性の苦境を示す言葉です。コンゴ民主共和国では、現地コミュニティを壊すため、女性を標的とする性的暴力が戦争の『兵器』として使われています。これは戦闘で死傷することが高い男性のリスクとは違います。このように紛争があったときに男女で被害が異なることはこれまで安全保障分野では認識されてきませんでした。WPSはこうした女性特有のリスクに目を向ける中で生まれてきた取り組みです。

災害の現場におけるジェンダー差

災害の現場においてもジェンダー差がみられます。世界でも、災害による女性の死亡者に占める割合は6~7割と統計上高く、「女性は、大災害が起これば男性より死に至る確率が高い」と言えます。女性は、体力がないことや、要介護者や高齢者、子どもらのケアラーであるため逃げ遅れる可能性が高いことが指摘されています。また、災害後は、医療へのアクセスが困難になることや、貧困、政治からの距離、といったジェンダー差に起因する恐怖や欠乏があり、女性は不安定な状態に陥りやすいとされています。災害におけるジェンダーに基づくリスクに備えることで救える命が増えるという視点は、日本国内の災害においても非常に重要であることがわかりました。

防衛省ではWPS及びジェンダー主流化の観点から、さまざまな取り組みがなされています。陸上自衛隊では、今年の能登半島における災害派遣チームに必ず女性を配属するようにしたそうです。そうすることで女性ならではの視点を補え、男女両方のニーズをより広く把握出来たそうです。また、子どものいる人のために一時的に預かる仕組みづくりなど、女性が働きやすい環境を確保するためのさまざまな取り組みがなされているそうです。

今回の講演は、日本という国を背負って、世界でも活躍されている自衛官のお話を実際に聞く初めての機会でした。今まで自衛隊という存在をあまり身近に感じてこなかった私にとって大変貴重な経験となりました。また、安全保障をジェンダーの視点から考えることはとても新鮮なことであり、多様な視点から1つの物事を考えていく、ということはとても大切なことだと感じました。