昆虫好きの少年は、ミツバチ研究に人生を捧げる「ミツバチ博士」になった。ミツバチのことなら何でも知ってるし、もっと知りたいと思っている。だが、なぜミツバチなのか。単にハチミツが採れるからだけではない、ミツバチには、人類の生存や地球環境に深く関わる多くの能力が備わっているのだ。高橋純一准教授は、その能力の秘密と可能性を今日も追い続ける。

ミツバチとハチミツを追う

——— 「ミツバチの何を研究しているんですか」と聞かれると思いますが……。

ミツバチの種類、遺伝学的分類、行動や習性、繁殖、養蜂技術、ハチミツの成分や効能、環境との関係、さらに古典文学におけるハチ、ハチミツ・スイーツの商品化など、ミツバチとハチミツのことなら何でも多面的に研究・調査・活動してきました。

——— いま特に手掛けているのは?

長崎県対馬のニホンミツバチのハチミツを調べています。対馬は昔から養蜂が盛んで、西暦500年まで記録が遡れます。他に比べて味も香りも良いことで知られていて、その美味しさの秘密を知りたくて。

その秘密は「醗酵」。対馬のニホンミツバチの体にしかいない特殊な醗酵性酵母菌があって、それが増えるとアミノ酸やタンパクも増えて栄養価が上がる。それを幼虫の食料としているんです。自分たちで栄養価を上げるので、セイヨウミツバチや普通のニホンミツバチに比べて餌が少なく済んで、資源(花)にあまり依存せず生きていける。

ミツバチと花が共生関係にあるように、酵母菌とミツバチの共生関係も進化してきた。遺伝子を調べると、他の地域と違うパターンが出てきて、人為的な圧が掛かったことがわかる。昔の対馬人は、美味しいハチミツを作るミツバチを選んで残していたんでしょう。

——— 人間が食べても栄養価が高い?

はい。実際、人間の体にもいい必須アミノ酸の成分が上昇することが分かりました。

——— 特産品として売れそうですね。

ただ、ドロドロで見た目があまり良くなくて商品にはなりにくいらしいです。対馬の人たちは醗酵してクリーム状になったハチミツをそのまま食べてます。

——— 発酵ってことはアルコールは?

約3%です。食べたら運転できない(笑)。

——— 昔のハチミツは、甘味料というよりお酒だった?

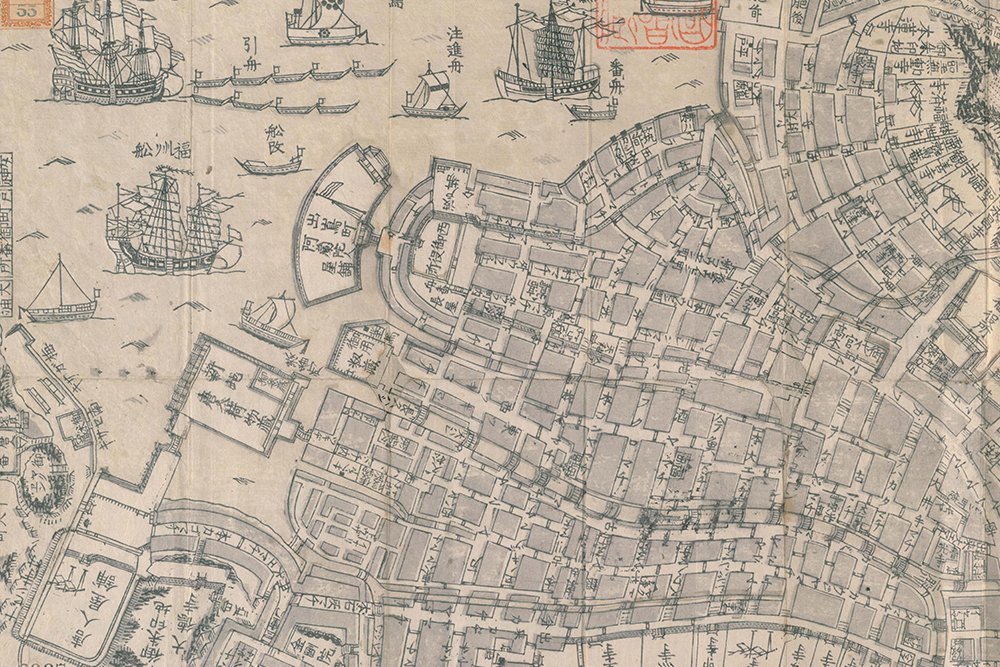

昔はもっと高級だったので、むしろ薬のようなものだったかもしれません。江戸時代でも産地偽装品が出回ったりしたらしく、「対馬産」「熊野産」とかいって、実は地元でとれたハチミツだったとか(笑)。

——— 対馬の養蜂は朝鮮半島経由で伝わったんですか?

いや、対馬に養蜂を伝えたのは近畿出身の日本人で、「採り尽くさず、翌年も採れるように一部は生かしておきなさい」といって、島民にハチミツの採り方を伝えた記録が残っています。

ただ、対馬の養蜂巣箱は、丸太をくりぬいた筒形の「蜂洞」を伝統的に使っています。面白いのは、旧百済圏の影響を受けた地域では、同じ巣箱を今でも使っていて、朝鮮半島の旧百済地域でもこの洞型が基本形なんです。高句麗や中国系はまた別の形だったり。

対馬では巣箱を神様として祀ってるんです。巣箱を信仰するなんて、世界中でも対馬だけだと思います。

「ミツバチの研究が、なんの役に立つ?」

——— なぜミツバチの研究をするようになったのですか?

私は東京生まれですが、夏休みに帰省する母の実家が新潟の、自然に囲まれた郊外で、そこでよく日が沈むまで虫捕りをして、それで昆虫が大好きになりました。高校生のときスズメバチに刺されたことがあって、その毒の強さに感激して、それがきっかけでハチに興味を持ち、ハチが学べる北海道大学に進学しました。安定した仕事に就いて欲しかった親の反対を押し切って、大学院に入って、ミツバチの研究で学位を取って、文字通りミツバチ博士になって今に至ります。

研究者になった当初は、「ミツバチの研究なんて、一体何の役に立つんですか?」って、よく言われました。ところがある時、ミツバチが大量に居なくなる現象が世界的に発生した。

——— 2006年ごろですね。

はい。それで、「大変だ、ミツバチが居ないと農作物の受粉が出来なくなる」ということで、一般の関心も急速に高まった。また、輸入食材の農薬問題、食の安全性への意識変化から、値段が高くても国産の安全なハチミツがいいという世論も出てきて、さらに生物多様性や緑化とも関わる、ということで――いろんな方に話を聞いてもらえるようになりました。今では、ミツバチの研究をしてますって言ったら「あー、素晴らしいですね」って(笑)。

——— ミツバチ減少の原因は何が考えられますか?

複合的ですけれど、一番の要因は開発でしょう。京都も本来は照葉樹林帯ですが、それを切ってヒノキやスギなど背の高い針葉樹を植えると、地上は暗くなり下草も生えず花も咲かず、当然ミツバチのエサも減ります。また、農薬や気候変動の影響もあるでしょう。昔は街灯に虫が群がっているのが普通だったのが、今は田舎でもあまり見かけない。昆虫類が減少して、生物多様性が低下しているのは科学的事実で、大きな問題です。

——— 「ミツハチが滅べば人類も滅ぶ」という説がありますが……。

それは誇張ですけれど、でも困るのは間違いない。世界の食品生産量の3割、品種でいうと7割は、花粉を媒介する昆虫(pollinator)の世話になっています。米や小麦は自家受粉だけど、蕎麦は他家受粉だし、果物も大半は虫の力を借りて実が成っている。そうした昆虫が居なくなると人手で授粉しなければならず、すごくコストがかかる。食品価格が高騰して食料が手に入らなくなるという危機感から、こうした「説」が広まったんだと思います。

ミツバチの側にしても、花がなければ生きていけないし、ミツバチを食べて生きる他の生物もいる。ミツバチは、自然環境の循環から受ける様々な恩恵(生態系サービス)の重要な指標になるんですね。

大学からハチビジネスを

——— ミツバチ関連の商品や技術とはどのようなものですか?

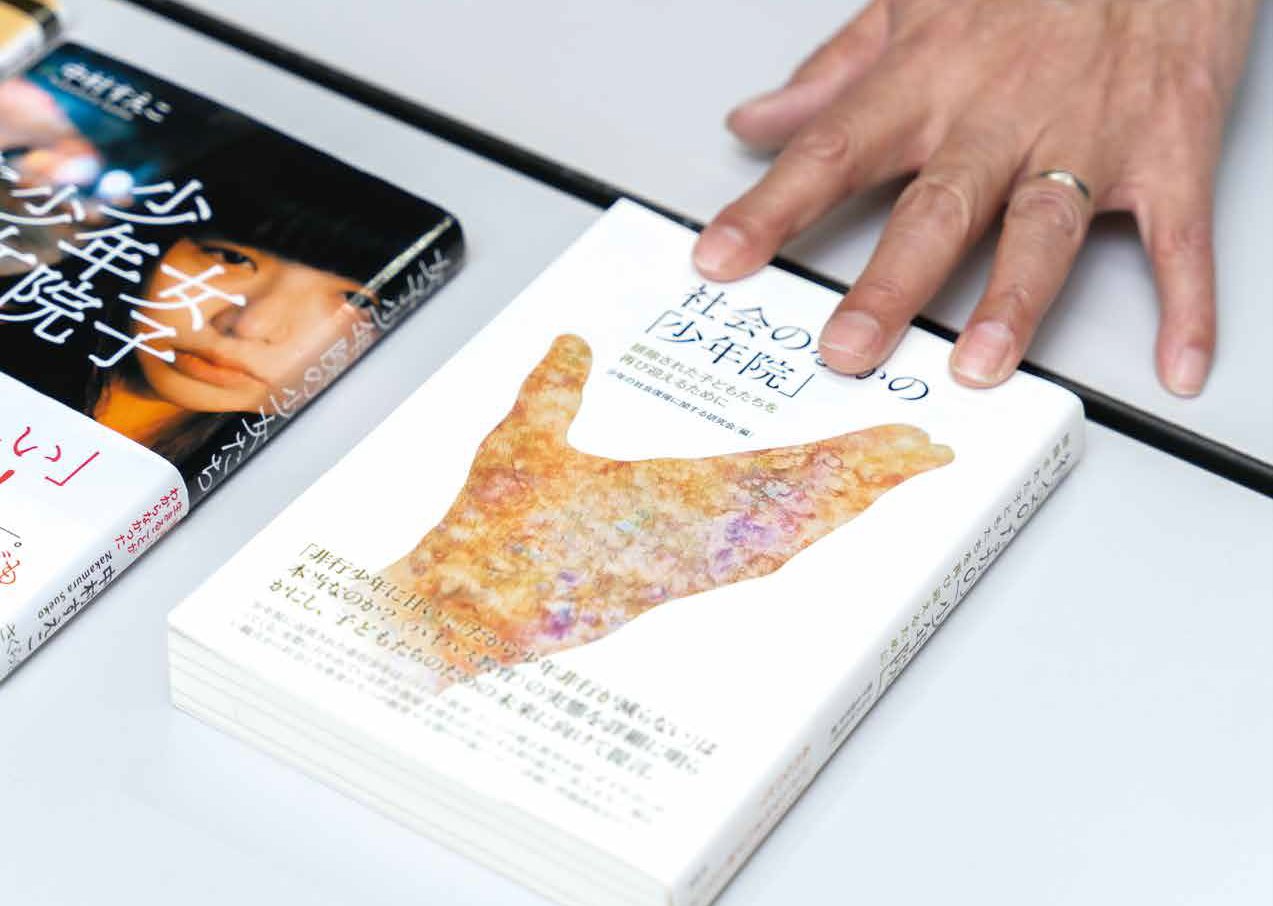

私新しい餌の作成や巣箱の改良など、ミツバチを増やす技術の開発に取り組んできました。ハチミツ関連商品の研究も手掛けています。顧問をしている京産大の「みつばち同好会BoooN!!!」が、京都のハチミツ業者さんと一緒にいろんな商品を開発しています。最近では、学内の他の先生方にも協力してもらって、和歌山で採れた梅とハチミツを使った商品の開発を進めています。

——— 生物学だけでなく、環境教育、商品化、民俗学や古典文学もカバーする、すごくいい教材ですね。

若い人に興味を持ってもらいたいですね。「全国学生養蜂サミット」という集まりの代表を務めています。2年に1回、全国50校ほどの中・高・大学から学生が集まって研究発表などを行います。どの学校の学生さんも、地元企業とコラボレーションするなど、非常に頑張って活動しています。

——— ちょとしたブームですね。

京産大も負けてられない。どんどん展開していきたいなと思っているところです。