3I/ATLASの画像(2025年8月27日にジェミニ天文台が撮影した3I/ATLASの画像)© Wikipedia

私たちの太陽系には太陽や惑星だけでなく、小惑星や彗星といった小天体が無数に存在しています。彗星はH2Oの氷や砂つぶ・塵(ちり)を含んだ「核」をもち、太陽に近づくことで表面が暖かくなってガスや塵を放出します。そのため、ぼおっとした姿(コマ)と「尾」が見られるという特徴があります。彗星は太陽系が誕生した約46億年前から残る「生きた化石」であり、太陽系の起源をさぐるために重要な天体です。

一方、私たちの太陽系以外にも惑星や小天体をともなった星が、わたしたちの銀河系には多く存在すると考えられており、他所の星の周りをまわっていた彗星が放り出され、たまたま私たちの太陽系にやってくることがあります。それが「恒星間天体」です。現在までに、恒星間天体であるとはっきり確認されているものは3つで、最初は2017年に発見されました。1I/ʻOumuamua(オウムアムア)と名付けられています。次が、2019年に発見された2I/Borisov(ボリソフ)、そして3番目が今年7月に発見された3I/ATLAS(アトラス)です。3I/ATLASは2025年10月29日に太陽に最接近し、その後、永遠に太陽から離れる軌道をたどっています。太陽に近づいて明るくなった10月下旬から11月初旬には、残念なことに地球から見て太陽の反対側付近にいたため、地上からの観測はほとんどできませんでしたが、現在、明け方の空で観測しやすい条件になっています。残念ながら明るさは今後、暗くなる一方で、肉眼で見えるような明るさではありません(12月1日には約10〜11等級と報告されています)。

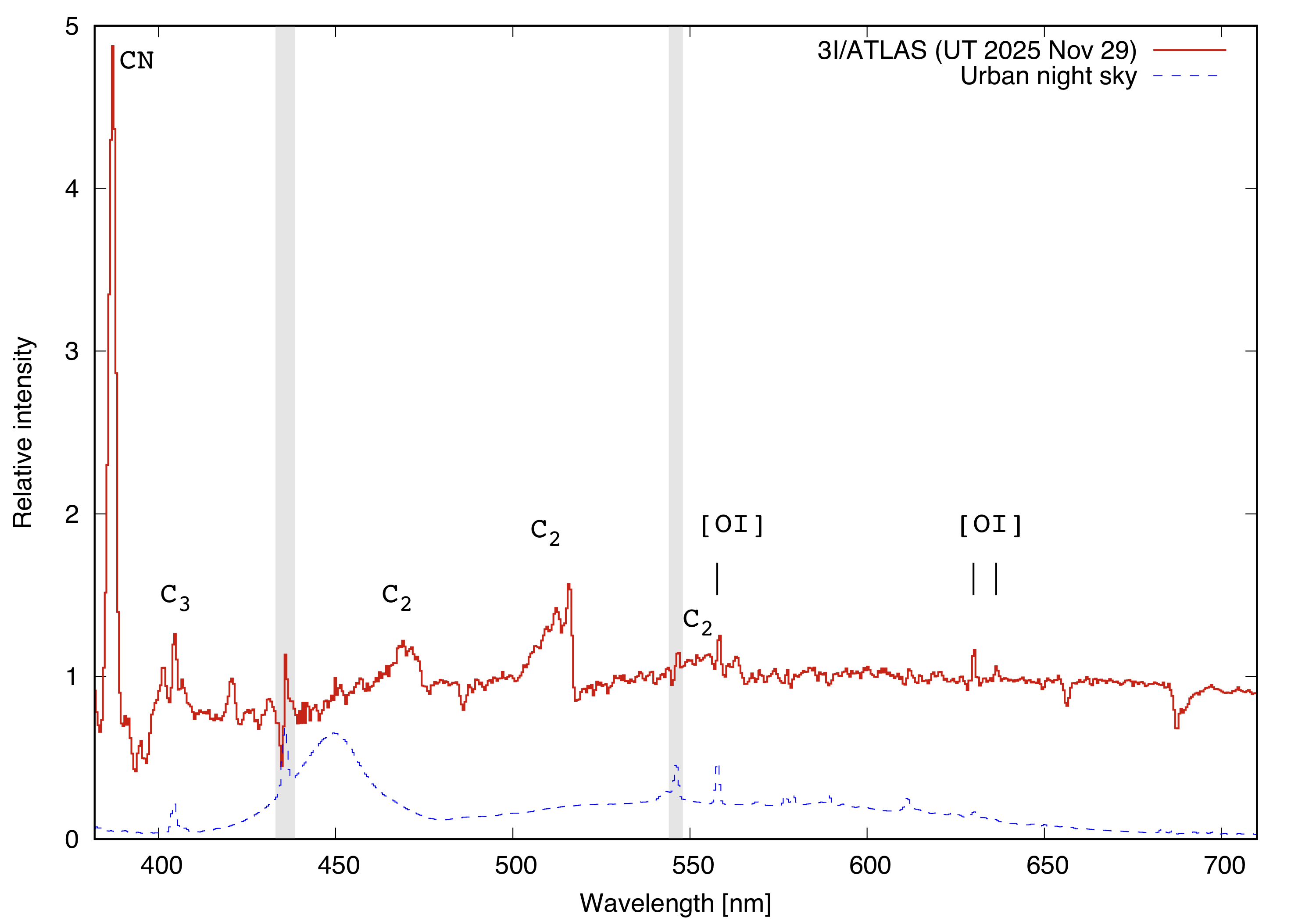

京都産業大学の神山天文台(神山宇宙科学研究所)では11月29日夜(30日未明)、この恒星間天体3I/ATLASを、口径1.3m荒木望遠鏡と可視光・低分散分光器LOSA/F2を用いて観測することに成功しました。その結果、恒星間天体3I/ATLASは、可視光線波長域では、太陽系に通常見られる彗星とよく似たスペクトルを示していることがわかりました。これは、3I/ATLASに含まれる氷成分が、太陽系の彗星と大きくは違わない、ということを示唆しています。可視光線波長域には、CN、C3、C2といった分子の発光と、酸素原子による発光(酸素原子の禁制線発光:[O I])が見られています。これらは、太陽系の彗星でも一般的に見られるものです。ちなみにここで発光しているCN分子は、もともとHCN分子が彗星核からガスとして放出され、太陽の紫外線によってCNとHに壊れてできたものと考えられています。発光している酸素原子も、もともとはH2Oだったものが、同様に太陽の紫外線で壊れてできたと考えられます。一方、3I/ATLAS彗星では、太陽系の彗星には一般的に見られるNH2分子の発光が弱いように見えます。もしかすると、3I/ATLASが誕生した他所の星の周囲環境が、太陽系とは異なっていたのかもしれません(最近の他の観測でも、太陽系彗星との違いがいろいろと指摘されています)。

図1:恒星間天体 3I/ATLAS の可視光スペクトル(実線)。波長分解能(λ/Δλ)は約500であり、波長500 nm付近では約1nmまで分解できる。縦軸は相対強度、横軸は波長(nm:ナノメートル単位)。グレーのハッチングは夜空のスペクトル(おもに地上の街灯の光が散乱反射されたもの)の引き残しである。参考までに、夜空のスペクトルを点線で載せているが、スケールは任意となっている。

観測を行なった本学大学院・理学研究科(物理学専攻、1年生)の辻本倖さんは、普段は海外にある口径8mすばる望遠鏡を用いて彗星の観測研究を行なっています。今回は、観測時間を確保しやすいという機動性を活かして、京都産業大学にある口径1.3mの荒木望遠鏡を用いて観測を行いました。辻本さんは「初めて太陽系の外から来た彗星を観測することができ、良い経験ができました。今後も、神山天文台で彗星の観測を続けていきたいと思います。」と今回の成功を喜んでいます。京都産業大学は、これまでにも既存のスタッフや学生らによって彗星に関する多くの成果をあげてきましたが、彗星研究をさらに加速し、国内外の彗星科学をリードすべく取り組んでいきます。

図2:今回の観測を行なった辻本さん(荒木望遠鏡の前で)。

参考:

[1] 3I/ATLASの動き

[2] 3I/ATLASの明るさの変化

[3] 辻本さんの他の記事