米国トランプ政権による保護主義的関税引き上げ政策の諸問題(続)

2025.09.09

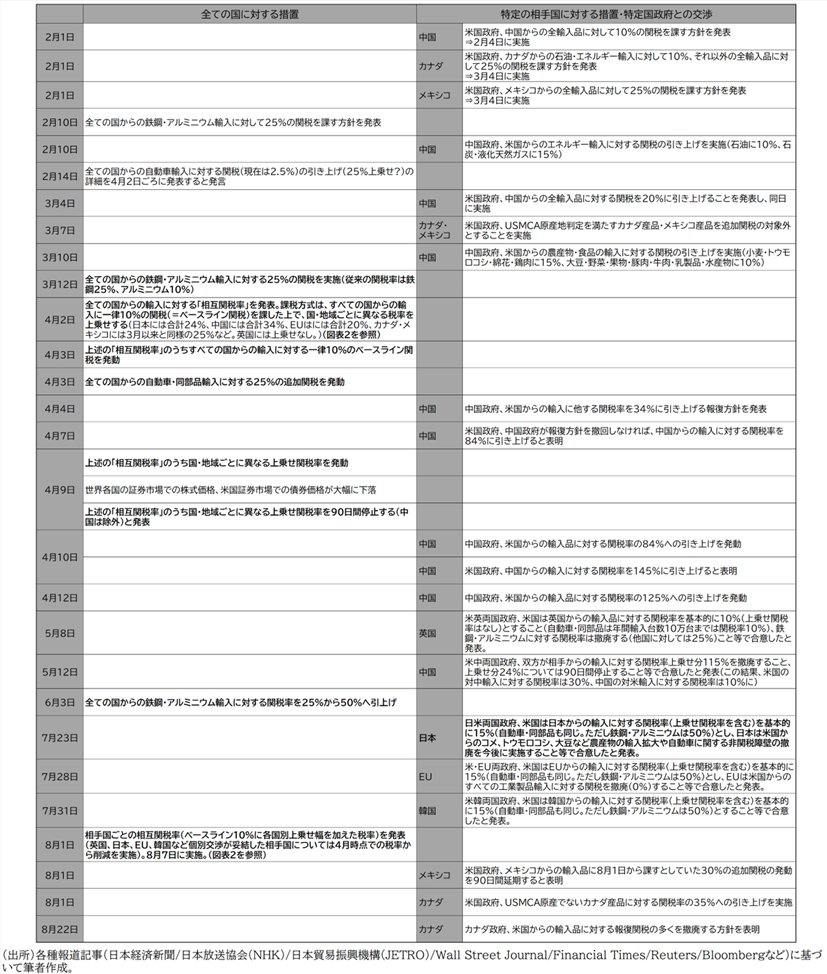

本稿は、本年3月に本欄に掲載した「米国トランプ政権による保護主義的関税引き上げ政策の諸問題」の続編として、いわゆるトランプ関税の展開経過を整理した上で(図表1を参照)、その国内的背景および国際経済への影響という二つの側面から、国際社会全体のあり方の大きな歴史の流れの中での特異性という視点を軸に分析を試みたい。なお、本稿の全文は字数がかなり多く、読み通すには負担が大きいとお感じの読者もおられることと思われるので、1節「トランプ政権による関税引き上げ政策はどのように進められているか」、2節「トランプ政権はなぜ関税を引き上げるのか、関税引き上げで米国経済は回復するのか、米国市民は納得しているのか」、3節「トランプ政権による関税引き上げ要求・交渉の内容・進め方にはどんな特異性があるのか」のいずれか一つだけを読んでいただき、その上で結論部分である4節「国際社会は多角的自由貿易体制の維持へ向けて何をどうすべきか」へつなげて読んでいただいても、全体の趣旨はご理解いただける。もちろん全体を通して読んでいただければ、より深い学びのきっかけとなろう。

1. トランプ政権による関税引き上げ政策はどのように進められているか

米国のトランプ大統領は2025年1月に第二次政権を発足させて早々に、鉄鋼やアルミニウム、自動車などの工業製品を対象に、輸入相手国を問わず共通して高い関税を課す措置を打ち出した。特に自動車の輸入に対する関税率は、従来は2.5%であったが4月に25%が上乗せされて27.5%という高い水準に設定され、鉄鋼(従来は25%)・アルミニウム(従来は10%)についても最終的に6月に50%という高率に引き上げたため、影響を強く受けることになる中国、日本、韓国、インドや欧州各国、カナダおよびメキシコなど各国の企業および政府の間で緊張と反発がひろがった。

図表1. トランプ政権による関税引き上げの方針発表・実施および主要な相手国政府との交渉の経過

トランプ政権はさらに、「相互関税率」という新たな仕組みを4月に導入した。これは、すべての国からのあらゆる輸入品に10%のベースライン関税率を共通に課し、その上で相手国ごとに追加の上乗せ関税率を設定するという方式である。例えばある国には10%、別の国には40%といった具合に相手国ごとに異なる関税率が上乗せされるというものである(図表2の「4月公表時」欄を参照。この欄には10%のベースライン関税率に各国別上乗せ関税率を加えた税率が表示されている)。相互関税率は、米国への輸出額が多く米国にとってその国に対する貿易赤字額が多い国ほど高く設定されており、また関税以外の方法で米国からの輸入をその国の政府が制限している非関税障壁を税率に換算して含めているとトランプ政権は説明しているが、その算出方法は理論的にも実務的にも合理的根拠に欠けるとの批判が、ノーベル経済学賞受賞者でもあるニューヨーク市立大学大学院センターのポール・クルーグマン(Paul Krugman)教授をはじめとする米国内外の経済学者や各国政府により行われた(注1)。にもかかわらず、トランプ政権が各国政府に対して強硬な交渉姿勢を示したため、多くの国の政府が自国に少しでも有利な条件を米国側から引き出そうとして二国間での交渉に応じざるをえなくなった。

図表2. 米国トランプ政権による主要相手国別「相互関税率」

(出所)日本経済新聞(2025)「力の貿易支配に世界対峙 米関税、日本15%は7日から 新たな経済秩序迫る トランプ氏が大統領令」、『日本経済新聞』2025年8月2日朝刊1面

この過程で特に注目されたのが、中国、カナダ、メキシコ、英国、EU、日本、韓国などとの個別交渉である。中国政府は、米国による関税引き上げに対抗して中国側も報復関税を打ち出し、両国間での緊張が高まったが、5月には双方が譲歩し、関税引き上げ幅を当初より縮小する前提で交渉を継続することとなった。カナダとメキシコについては、自動車産業を中心にサプライチェーンが密接に結びついているため、関税の全面適用は双方にとって不利益が大きく、比較的早期に特定条件の下での免除措置や引き下げが合意された。英国やEUとの間では、自動車や農産物をめぐり厳しいやり取りが続いたが、最終的には双方の主要産業に打撃を与えすぎない妥協案が形成された。日本との交渉でも自動車と部品を中心に強い対立が見られたが、上乗せ関税が軽減される方向で7月下旬に合意が成立した。韓国についても、鉄鋼や電子部品などをめぐって調整が行われ、最終的に一部品目の税率が引き下げられた。これらの交渉結果による各国別の関税率が図表2の「新税率」欄に示されている。

ただ、まだ交渉が継続している国も多いし、交渉が妥結した各国についても実際の民間主体によるビジネスとしての輸出入の手続きが交渉結果通りに実行されるのかどうかについて不透明な部分もあり、国際貿易ビジネス全般における不安定な状況が今も継続している。

2. トランプ政権はなぜ関税を引き上げるのか、関税引き上げで米国経済は回復するのか、米国市民は納得しているのか

トランプ政権による関税引き上げの国内経済面での背景は、1990年代以降、米国製造業のうち特に鉄鋼業、自動車産業、繊維産業などの国際競争力が低下して他の先進国や新興国からの輸入が増加した結果、貿易赤字が拡大したことである。製造業の衰退地域、特にラストベルト(かつて自動車産業中心地であったミシガン州デトロイト、鉄鋼業の集積地であったペンシルベニア州ピッツバーグなど)では失業者や低所得層の増加、地域社会の崩壊が進み、東海岸・西海岸の大都市地域(ニューヨーク、ボストン、ロスアンジェルス、サンフランシスコなど)で金融・サービス業やIT産業に従事する高所得層への不満が強まった。トランプ大統領はこれに着目し、衰退産業の回復を掲げて地域住民の不満に応えることによって支持を獲得するポピュリズム型政治を展開している。

ただし、貿易赤字の拡大は、ただ単に国内産業の国際競争力の低下によって生じるのではなく、米国の個人消費規模が所得格差の拡大にもかかわらず全体として非常大きく、国内生産品では満たせないため輸入品に依存する、というマクロ経済の構造的要因による面も大きい。米国経済はGDP規模が世界最大である一方、貿易赤字も世界最大という二面性を持っている。世界各国の経済が米国への輸出に依存する一方、米国消費社会も世界各国からの輸入に依存している。また、米国が輸入する工業製品には、米国企業が新興国に設置した工場で組み立てた最終財(特にPCやスマートフォンなど)が含まれる。すなわち米国経済としては貿易赤字であっても、米国企業は収益を確保できているのである。

こうした状況における関税引き上げは、米国国内経済にとっては、輸入品価格を押し上げて国内製品の競争力を補う効果がある反面、物価上昇を招くリスクを伴う。2025年7月までは、例えば自動車について、日本や欧州の自動車メーカーが輸出価格を引き下げて関税引き上げ分を吸収し、米国消費者への販売価格を据え置いていたため、全米消費者物価指数の上昇幅(対前年同月比)は抑制されていた。しかし8月以降は各国の自動車メーカーは収益確保の必要上販売価格への転嫁、つまり値上げを進めている。自動車以外の製品でも同様の動きがみられるため、秋口以降に米国内での物価上昇・インフレが再燃する可能性が強まっている(注2)。さらに、国内産業の雇用及び生産量の回復には数か月からから数年程度かかる場合が多い上、相手国政府が米国からの輸入に対する報復関税を発動すれば、農業など輸出産業への打撃も無視できない。

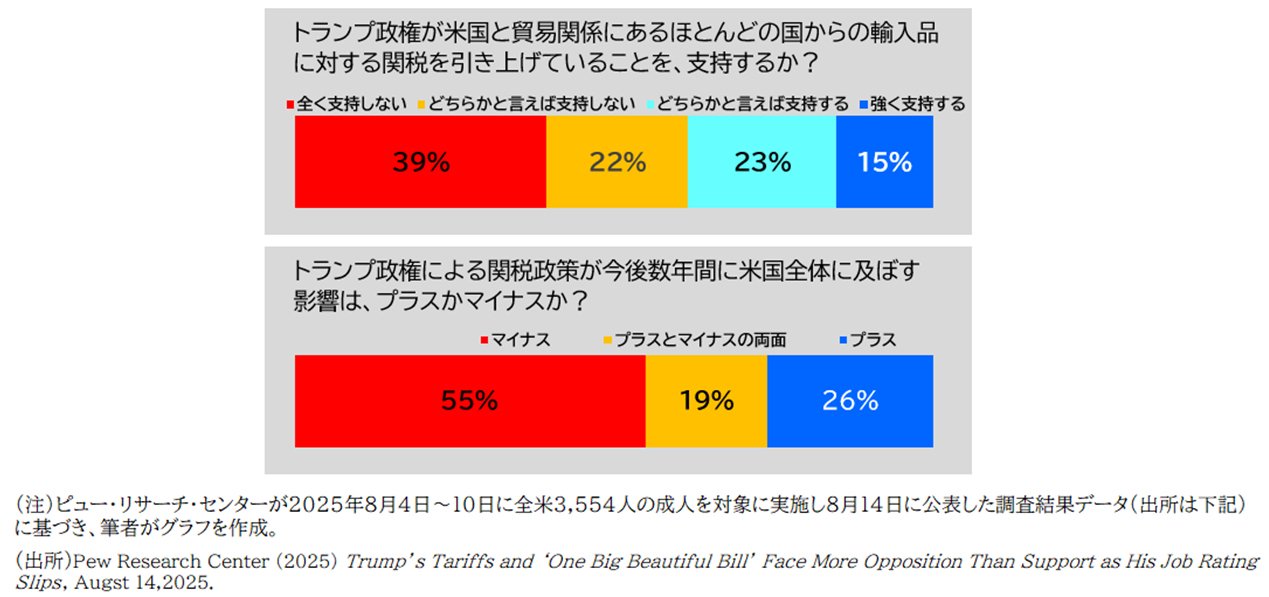

経済学的な立場からは以上のように、関税引き上げによる国内衰退産業の保護や国内経済全体の回復が短期に順調に実現するかどうか明確ではないし、米国経済の輸入依存体質を根本から変えることは極めて困難と考えざるを得ない。米国の一般市民の間でもトランプ関税に対する不信・不安が徐々に強まっているものとみられる。米国の有力な世論調査機関が2025年8月上旬に全米で行なった調査結果によると、トランプ政権による関税引き上げについて、支持しないとの回答が61%にのぼった一方、支持するとの回答は38%にとどまっている(図表3および注3を参照)。

図表3.トランプ政権による関税政策に対する米国市民の反応

3. トランプ政権による関税引き上げ要求・交渉の内容・進め方にはどんな特異性があるのか

関税は古くから、ある国の政府が相手国に譲歩を迫るための交渉の手段・道具として使われてきた側面がある。19世紀には二国間の取り決めが中心で、関税率をどの水準に設定するかが二国政府間交渉での直接の取引材料になった。1930年代には、植民地を支配する宗主国(現代の欧米先進国の多くや日本)と植民地の一体性を強化するブロック経済が広がり、関税率はブロック内では引き下げられる一方、他のブロックに対しては引き上げられ、ブロック間での経済的対立が強まったことから、第二次世界大戦の経済面での大きな要因となった。

これが大きく転換したのは、第二次世界大戦終了後である。「関税及び貿易に関する一般協定(GATT)」(1947年に締結、1995年に再編)および世界貿易機関(WTO)(1995年に発足、2025年現在166カ国が加盟)の枠組みの下で、各国政府代表が長年に渡って多国間による交渉を粘り強く積み重ね、様々な種類の品目ごとの関税率を段階的に引き下げ、可能な場合は撤廃する(関税率を0%とする)ことが進展してきた。開発途上国の経済の安定的成長を促すことを目的として、先進国が開発途上国から輸入する品目については先進国政府が関税率を大幅に低くする「一般特恵関税制度」も1970年代後半から実施されてきた。これが、「多角的自由貿易体制」と呼ばれる国際的枠組みである。

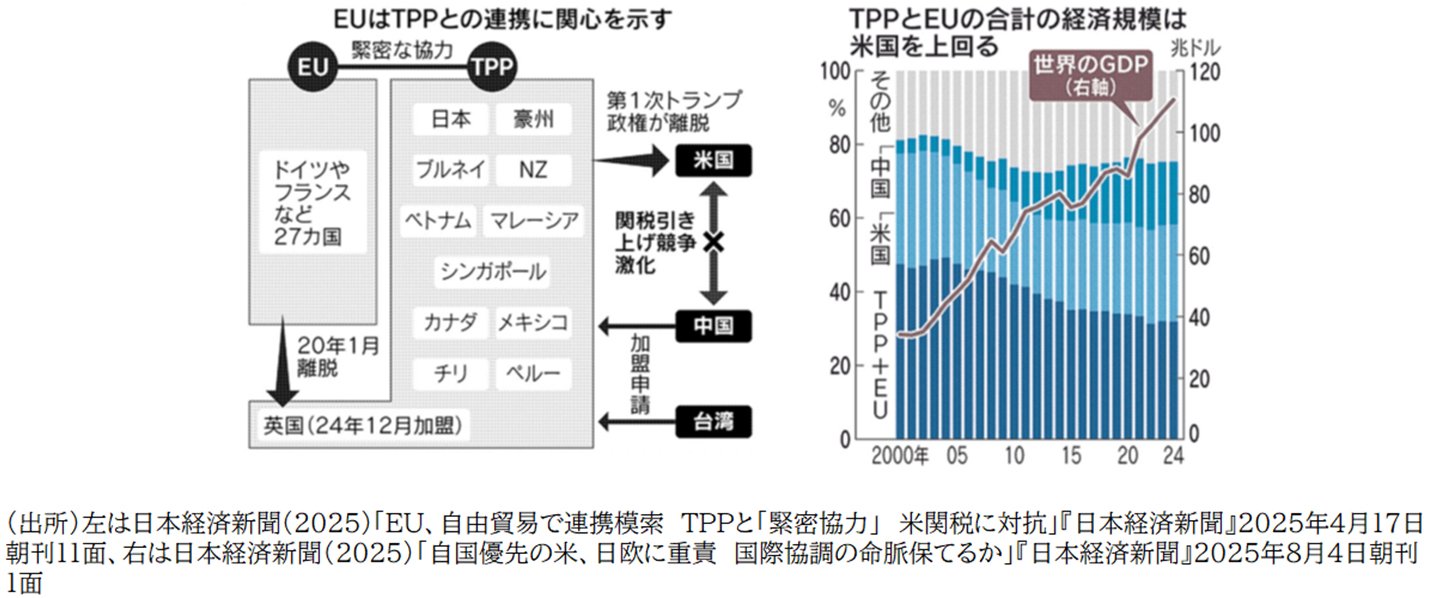

また、GATT・WTOの枠組みとは別途、様々な諸国の組み合わせによってお互いに関税率の引き下げや撤廃を行う条約である自由貿易協定(FTA)を締結する動きも拡大している。CPTPP(環太平洋包括的・先進的パートナーシップ協定。米国が第一次トランプ政権期の2017年にTPP(環太平洋パートナーシップ協定)から離脱した後、残った日本、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、マレーシア、ベトナムなど11カ国が同協定を基に再構築し2018年に発効した自由貿易協定。2024年には英国も加盟)、RCEP(東アジア地域包括的経済パートナーシップ協定。2022年に発効し、現在はASEAN10カ国、中国、日本、韓国、オーストラリア、ニュージーランドの15カ国が加盟する自由貿易協定)などが典型であり、また、EU(欧州連合。現在の加盟国は27カ国)やASEAN(東南アジア諸国連合。現在の加盟国は10カ国)のような大規模な地域統合共同体も、自由貿易協定の枠組みとしての側面を有している。

米国もこれまでは基本的にGATT・WTO体制下での多国間交渉を尊重し、関税については長期的には引き下げてきたし、2000年代に保護主義的に関税引き上げを実施した場合も、WTOにおいて不当と判断されるとそれに従って取り下げを行なってきた。ところが、トランプ政権は、第一次政権期(2017~2020年)に中国からの幅広い輸入品に対する関税引き上げおよび鉄鋼にかかるすべての国からの輸入に対する関税引き上げに踏み切ったことに続けて、第二次政権期に入ってほぼすべての国からの輸入に対する関税引き上げ方針を本格化させ、その実施に向けた対外交渉を多国間ではなく二国間の場で自国に有利な形で進めている。トランプ政権ブレーンの一人である経済学者・オレン・キャス(Oren Cass)氏は、「ひとくちに関税といっても二つの側面がある。一つは交渉のツール、もう一つは経済政策としての側面です。第二次世界大戦以降、米国は、関税を交渉のツールとして使うことを基本的に放棄してきました。いま重要なことは、米国が実際に関税を、行使できる力として使っていることです。そして関税は経済政策としても、国内産業を保護しようとするなら、効率的な手段です。」と述べている(注4)。

しかし、国際経済の歴史を振り返ると、保護主義的関税引き上げ政策は、後発国が先進国に追いつくために実行してきた場合が多い。現在は経済的に豊かな先進国である英国、フランス、ドイツですら、17〜19世紀には重商主義的保護貿易政策を採用し、米国も19世紀後半には同様の政策を取っていた。いずれの国も当時は経済大国・経済的覇権国ではなく、先行する大国・覇権国に追いつき追い越そうとするキャッチアップ段階にあった。これに対し、すでに経済大国・経済的覇権国である国が自国経済の国際競争力の低下・経済的覇権の衰退に直面し、それを押しとどめる目的で高関税を導入した例は少ない。顕著な先例は1930年代の英国であり、同国は自国の植民地(インド、マレーシア、ナイジェリア、ケニアなど)や自治領(オーストラリア、ニュージーランドなど)との間の貿易は低率の関税で行い、他の先進国からの輸入には高率の関税をかけて阻止するというブロック経済を形成した。現在の米国はこの英国の事例とも異なり、曲がりなりにも経済大国・経済的覇権国である米国自身が、特定のブロックを作るのではなく、自国以外の全ての国に対して防衛的な関税引き上げを行っているという点で、国際経済の長期の歴史上、極めて特異な事例と言わざるを得ない。敢えて表現すれば、米国が経済的覇権を失おうとしていることに焦りを感じつつも、米国への輸出に依存している国が多い国際的構造を逆手に取っていわば開き直って焦りを押し隠しながら、自国に有利な関税体系を構築しようとしていると言える。

トランプ関税は、さらに、GATT・WTOによる国際的枠組みにとって極めて重要な理念である「最恵国待遇(Most Favored Nation Treatment:MFN待遇)原則」に反する一面を持っている。最恵国待遇原則とは、ある国の政府が貿易相手国のうちの一つの国に対して関税率を引き下げれば、他の相手国にも同じ低い関税率を適用しなければならない、というものである。この仕組みにより、輸出側の各国間で有利・不利の差が生じず、平等な競争が確保され、特定国だけを狙った差別や報復の連鎖を抑えることが期待できる(注5)。ところが、現在進行中のトランプ関税は、相手国ごとに異なる相互関税率を設定し、交渉の進み具合に応じて個別に調整を進めているため、結果的に同じ商品の輸入であっても相手国によって関税率が異なる状況が生じつつある(図表2を参照)。これは、最恵国待遇原則に明らかに反している。この点でも、本来は経済大国・経済的覇権国として国際的協調ルールを遵守するべき立場にある米国がそれを軽視する行動を取るという、特異な事態となっていると言わざるを得ない。

最後に、トランプ政権と各国政府との間での関税引き上げ交渉が非常に一方的・高圧的な方法で進められていることも、見過ごせない。まず相手にとって過大な要求を突き付け、強硬姿勢で威圧して不安にさせ、交渉期限を区切ることや複数国と同時並行的に交渉を行うことで相手国政府が他国に遅れを取ることに焦りを感じさせるなどの手法が取られている(注6)。トランプ大統領自身、2016年に共和党から大統領選挙に出馬するまでは政治家としての経験はほとんどなく、不動産業を中心とするビジネスで成功してきた実業家であったことに自信をもち、政治・外交もビジネスと同じように相手国政府や企業との間での取り引き・駆け引き(それを彼自身が「ディール」という表現で呼んでいる)であり自分はそれが得意だ、という強烈な自意識を持っている。そのような手法が政治・外交の場で本当に有効かどうか、望ましいかどうか、全てが成功するかどうかは明らかではない(その証拠に、ロシア・ウクライナ間戦争やイスラエルによるパレスチナ侵略など軍事的国際問題を解決しようとして乗り出している彼の外交戦術は、必ずしも成功していない)にもかかわらず、関税交渉ではそのような一方的・高圧的な手法を全面的に展開しているのであり、それが最大の特徴でもあり特異性でもある。それはまた、関係各国の政府や企業にとって予見性・安定性に欠け、何がどうなるかわからないという不安を世界に与えているという点でも非常に特異であり、国際社会のあり方にとって決して望ましいものとは言えないのである。

4. 国際社会は多角的自由貿易体制の維持へ向けて何をどうすべきか

以上で見てきたように、トランプ政権が関税引き上げ政策を強行していることの背景には、衰退産業・地域の再生や雇用不安の緩和など、国内経済・社会の困難を解決したいという切実な要請があることは確かである。また、フェンタニル等の違法麻薬が中国やメキシコなどから密輸入されて米国内で依存症が蔓延しているという社会問題への対処との関連性もある(注7)。さらに対中国政策の面では、貿易赤字の縮小だけでなく、科学技術面での安全保障戦略との絡みもあり、特にAI向け高性能の半導体および同製造装置の中国への輸出規制も継続している(注8)。その意味でトランプ関税は、次世代の経済・科学技術・軍事の各側面での覇権を確保するための戦略の一環という位置づけもできる。しかし、関税引き上げが米国経済の諸問題を一気に解決する理論的な裏付けは弱いし、トランプ関税を実施するための対外交渉の進め方は、経済的覇権国自らが競争力衰退への焦りの裏返しとして全面的な防衛的保護主義を実行し、しかも最恵国待遇原則など従来の国際的通商ルールを無視し、かつ二国間での高圧的な交渉を主導するという様々な点で、歴史的にみて極めて異例の特殊な状況にある。

それでは、米国サイドがこのような状況にあることを前提として、国際社会の側はどのように対応すべきであろうか。 貿易・関税が直接に関係する各国政府の通商政策および各国企業のグローバルビジネスの展開に限定して考えれば、日本・韓国・西欧各国など米国から見て貿易赤字が大きく、かつ、製造業企業が米国国内での現地生産・現地販売の経験を持っている諸国の企業が、米国への直接投資の拡大およびサプライチェーンの再編を行って米国での現地生産・現地販売を増加させることによって、対米貿易黒字=米国にとっての貿易赤字の縮小と米国国内での生産・雇用の拡大をもたらすことは、今後数年のスパンであれば可能であろう。また、米国以外の諸国によってすでに推進されており経済規模としても巨大な広域FTA(自由貿易地域)であるCPTPPおよびEUの間で緊密な連携を築くことができれば(図表4を参照)、域内での関税軽減・撤廃を活用して相互の輸出入を拡大することによって対米輸出への依存度を減らし、域内各国の対米貿易黒字=米国にとっての貿易赤字の縮小につなげることも期待できるし、トランプ政権が否定しようとしている多角的自由貿易体制を維持し、今後に米国がその枠組みに復帰することができる素地を形成することも可能であろう(注9)。さらに、そのような広域FTAの存在が、経済規模の拡大により国際経済への影響力を増している中国およびインドが通商政策の面で従来以上に自由貿易体制に親和的な方向に転じる契機となれば、多角的自由貿易体制という国際秩序がより強固な新段階を迎えることも、決して不可能ではないものと思われる。

図表4.広域FTAとしてのCPTPPおよびEUの構成国および経済規模

(注1)毎日新聞(2025)「米関税率、粗雑な計算 著名経済学者「誤り多い思いつき」」、『毎日新聞』2025年4月10日朝刊6面

(注2)日本経済新聞(2025a)「米、関税インフレ限定的 価格転嫁の動き鈍く 時間差で物価上昇圧力も」、『日本経済新聞』2025年7月10日朝刊3面

(注4)朝日新聞(2025)「インタビュー 関税「改革保守」の狙い 米トランプ政権ブレーン・エコノミスト オレン・キャスさん」、『朝日新聞』2025年4月3日朝刊11面

(注5)経済産業省(2025)『2025年版不公正貿易報告書』 第2部第1章

(注6)西村博之(2025)「トランプ流「ディール」の詐術」、『日本経済新聞』2025年8月9日朝刊9面

(注7)ロイター(2025)「トランプ関税、「抜け穴」封じで合成麻薬の流入止める狙いも」、Reutersニュースサイト2025年2月3日掲載記事

(注8) 日本経済新聞(2025b)「米、AI「覇権」へ規制緩和 同盟国に輸出 中国台頭に危機感」、『日本経済新聞』2025年7月25日朝刊3面

(注9)小林慶一郎(2025)「米国支える多極的秩序を」、『日本経済新聞』2025年6月10日朝刊31面

横山 史生 教授

国際金融論、国際貿易論