企画展関連コラム2「反射鏡製作の舞台裏」

はじめに

企画展「西村製作所と中村要~反射望遠鏡にかけた夢~」の準備において、昭和初期にアマチュア天文家が行っていた反射望遠鏡用の放物面鏡製作について、中村要がアマチュア天文家に向けて公開していた反射鏡製作方法(参考文献:中村要著『反射望遠鏡』)を参考に、反射望遠鏡用の主鏡製作を行いました。作業は青木(企画展担当学芸員)、大坪(本学研究員)、竹内(本学研究員)、坂部(本学大学院生)、小牧(本学大学院生)の5名で行いました。

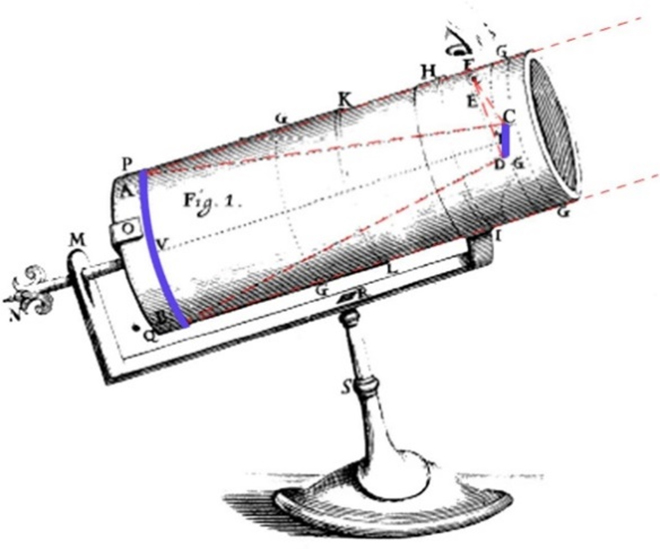

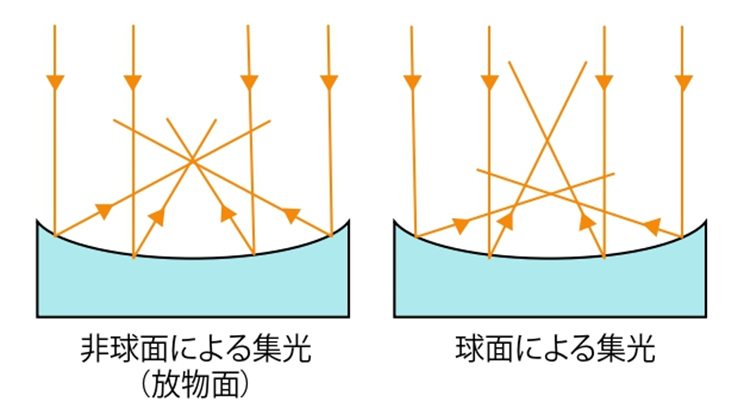

中村要が生きていた昭和初期の日本は、近代的反射望遠鏡の製作を開始したばかりで、単純なつくりのニュートン式が形式を多く取り入れられていました。このニュートン式反射望遠鏡(図1)には、鏡の曲線が放物線を描く反射鏡「放物面鏡」が使用されています。放物面鏡は、恒星のような遠方から届く平行な光線を完全に一か所に集めることができるため、反射望遠鏡に使用するとシャープな像を見ることが出来るのです。(図2)

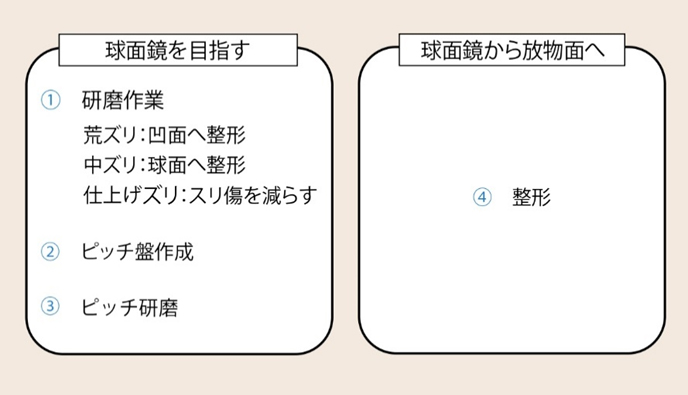

反射鏡製作はまずは球面鏡をつくり、球面鏡から放物面鏡へと整形していくという流れとなります。球面と放物面はよく似ており、放物面の鏡面の方がわずかに深くなります。そのため、球面鏡を作ってから放物面に整えていくほうが、いきなり放物面鏡を製作するよりも正確で簡易にすすめることができるのです。

反射鏡製作の手順

1. 材料の準備

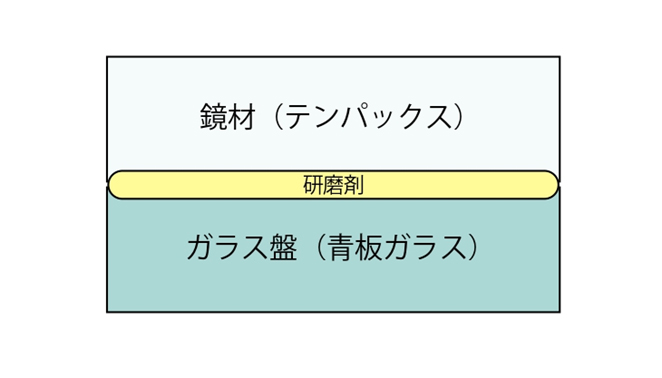

反射鏡を作るには、以下の2つのガラスを用意します。

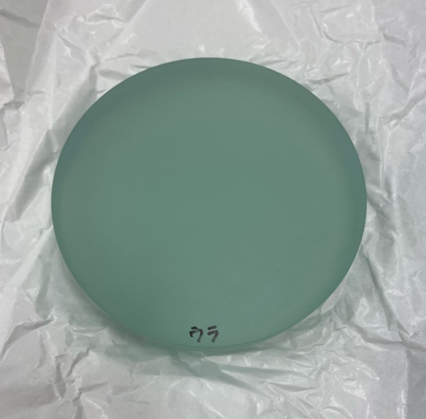

- 鏡材(鏡になるガラス:テンパックス、直径150mm)

- ガラス盤(青板ガラス、直径150mm)

この2枚のガラスの間に研磨剤を入れ、すり合わせながら鏡の形を整えていきます。

2.研磨剤とその使い方

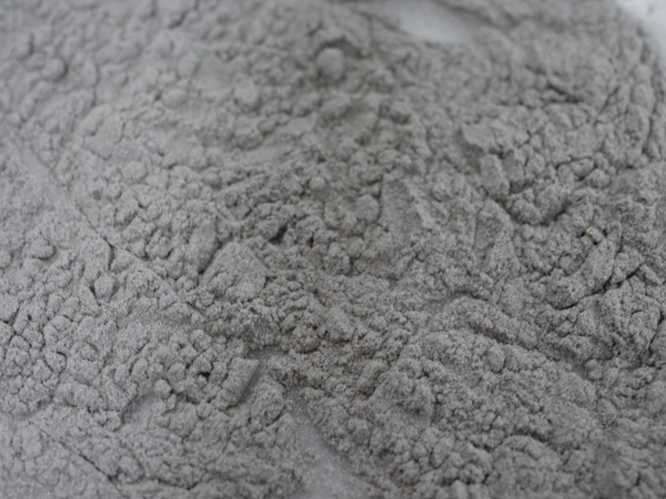

鏡の研磨には主に「カーボランダム」という粒状の研磨剤を使います。

炭化ケイ素(SiC)からなるカーボランダムは、硬いため鏡材を削る事が出来ます。研磨剤には粒の大きさ(粒度)に応じて番号がつけてられており、番号が大きくなるほど粒子は細かくなります。そのため、研磨作業では研磨剤を粗いものから細かいものへと、段階的に切り替えながら進めていきます。

鏡の研磨は、次の3段階で行います。

(1) 荒ズリ(あらズリ)

粗い研磨剤(カーボランダム80番→100番)を用いて、平らな鏡材を凹面に削っていきます。

(2) 中ズリ(ちゅうズリ)

中程度の研磨剤(カーボランダム220番→600番)を用いて、凹面をより正確な球面に整えます。

(3) 仕上げズリ

細かい研磨剤(アランダム1000番→1500番)を用いて、表面の傷を減らし、すりガラス状に仕上げます。

3. 鏡面製作の「三運動」

全ての研磨作業は、次の3つの「運動」で行います。

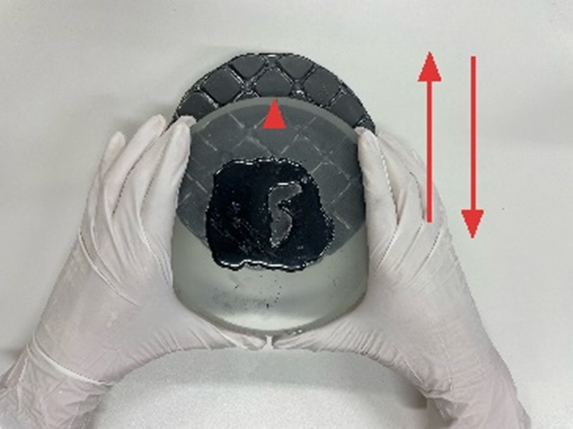

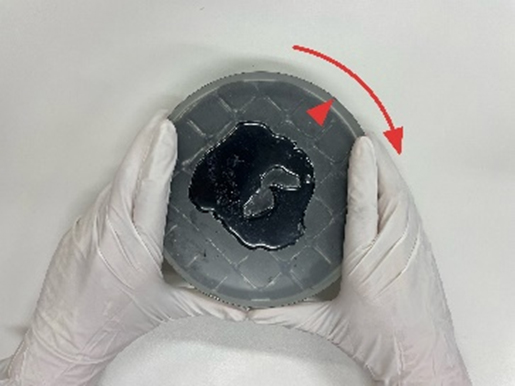

(1)往復運動

鏡材を直径1/3ほど作業者へと引き、元の位置に戻す動き。

(2)回転運動

1往復動作ごとに、鏡材を一定方向に回す動き。

(3)作業者の移動

(1)(2)を繰り返し、鏡材が一回転するごとに、作業者自身が位置を変えていく。

この3つの運動を繰り返す事で、均一で精密な球面を作る事が出来ます。

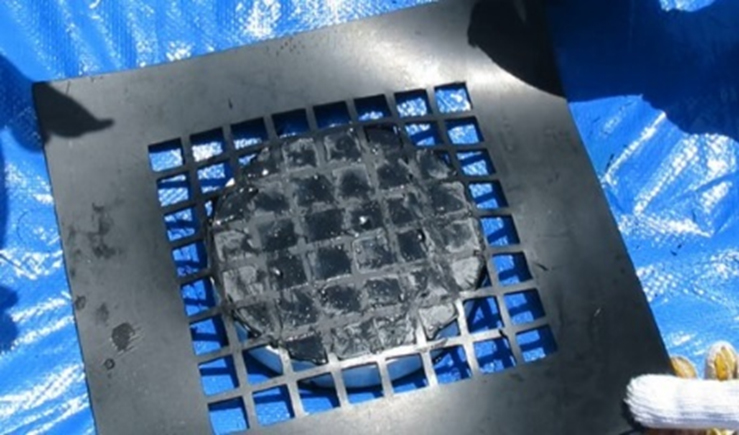

(※上記の写真はピッチ研磨後に資料用として撮影されたものです)

4.ピッチ盤製作とピッチ磨き

仕上げズリが完成して、表面がすりガラス状になったら、次は「ピッチ磨き」に移ります。ここからは、これまで使っていたガラス盤ではなくピッチ盤を使用します。

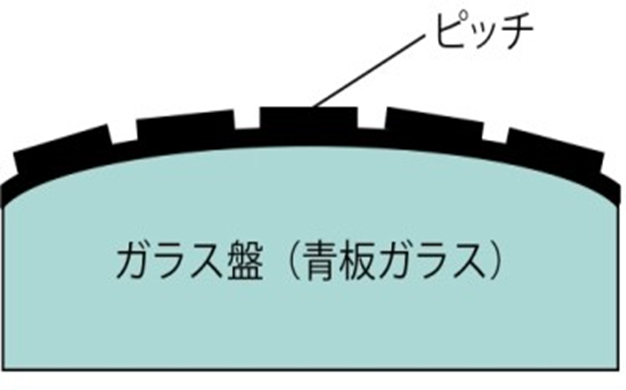

ピッチ盤とはアスファルトを主成分とする光学用ピッチK-3を使用した磨き盤です。研磨で使用していたガラス盤を光学用ピッチでコーティングし整形しています。

ピッチ盤の作り方

今回はピッチ磨きに必要なピッチ盤の製作も行いました。

(1)ピッチを溶かし、ガラス盤へ流し込みます。

(2)ピッチにゴム板を押し当てて、研磨剤がピッチ表面に留まるための溝を作ります。中村氏はナイフで溝を作っていましたが、今回はゴム板を使用しました。

(3)粗熱が取れたらゴム板を外し、余分なピッチをカッターで削り、形を整えたら出来上がり。

ピッチ磨き

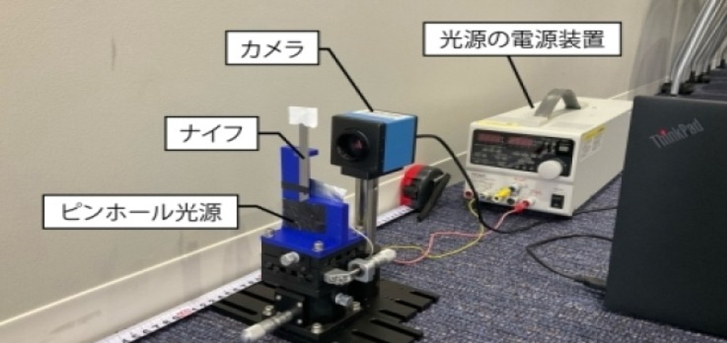

5. フーコーテストによる鏡面検査

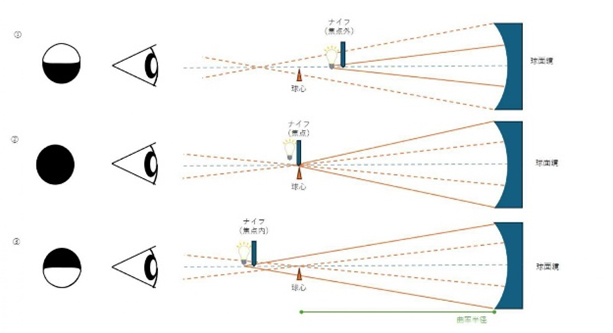

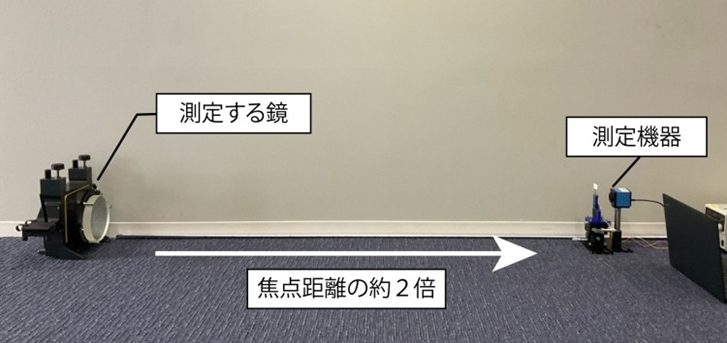

ピッチ磨きを進めながら、約30分ごとにフーコーテストという鏡面検査を行ないます。

フーコーテストは、影の様子を見る事で鏡の鏡面がどの程度球面の形状に近づいているのかがわかり、さらに曲率半径(鏡の曲がり具合)も計測できるので、鏡の焦点距離を求める事が出来ます。

現状の形状を確認しつつ、次のピッチ磨きでどのように修正すれば良いかが分かるため、とても大切な検査です。

現在では干渉計や三次元測定機を用いた検査が主流となっています。

以上が、反射鏡製作における球面鏡完成までの流れになります。

6.整形について

今回は時間の都合で球面鏡の製作までとなってしまいましたが、本来であれば、焦点距離の合った球面鏡の完成後、いよいよ放物面への整形を行います。端の焦点距離を変えずに中央を重点的に磨くことで、鏡面の形を少しずつ球面から放物面に近づけていくのです。整形作業の方法は、実は作業者によって異なります。中村要は、彼が目指す反射鏡の特性に最も適した方法として、イギリスの研磨技術者である、カルバーの整形法を採用しました。(参照:企画展図録P58)

整形作業はフーコーテストによる影の観察と、球面との差を定量的に測定できるゾーンテスト(帯試験)を用いて、どの程度放物面になっているか確認しながら行います。こうした丁寧な工程を経て、理想の鏡面が仕上がっていくのです。

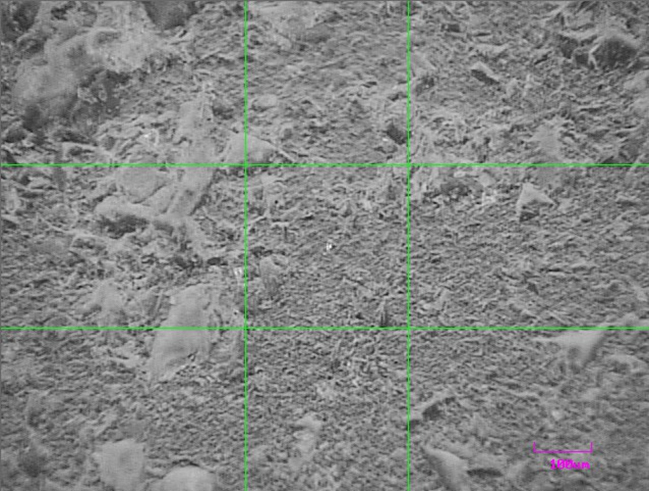

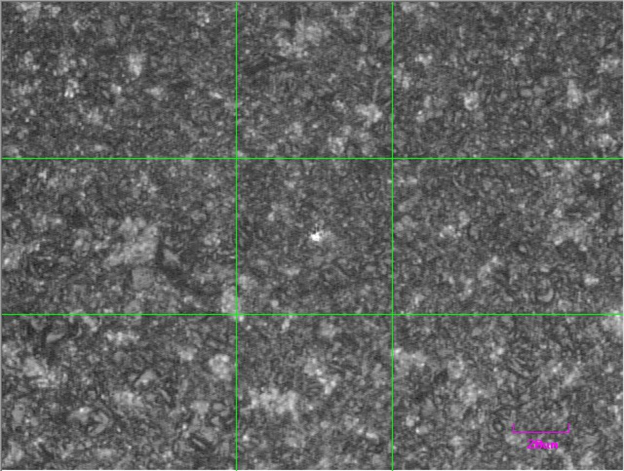

研磨前。不透明な状態

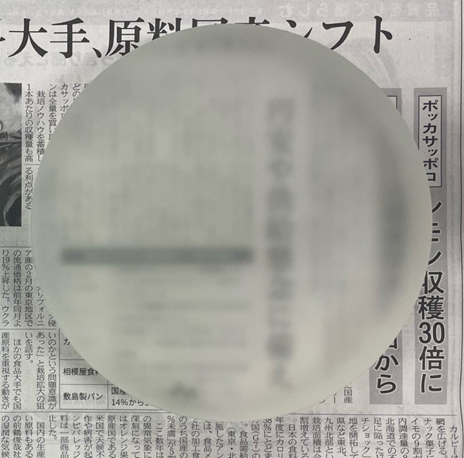

仕上げズリ後。うっすらと新聞の文字がみえました。

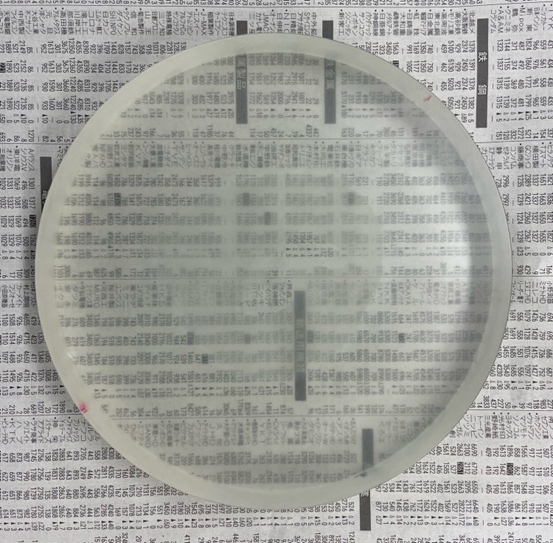

ピッチ磨き後。新聞の文字がみえるようになりました。

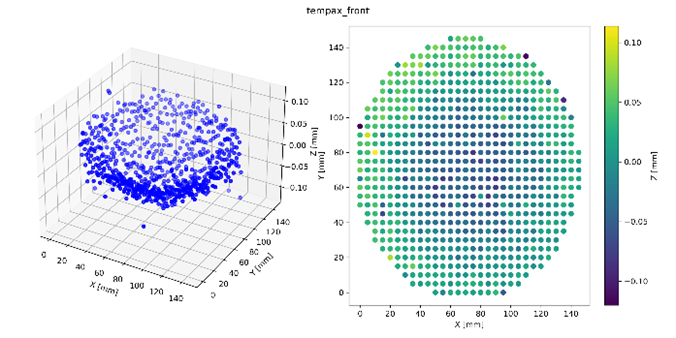

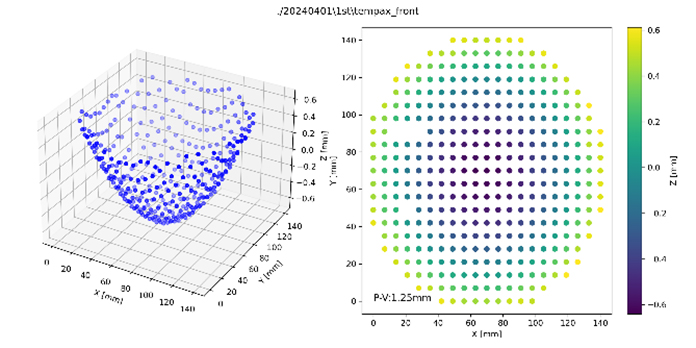

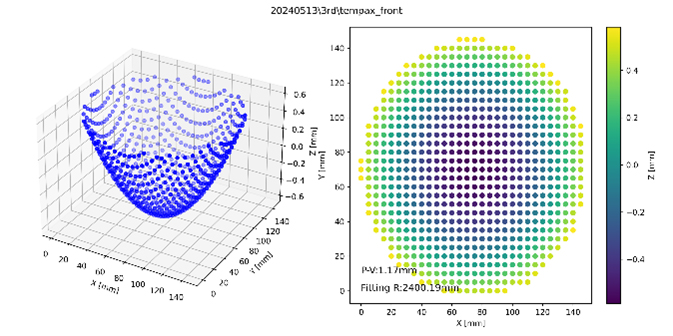

三次元測定機で見た鏡面

三次元測定機を使用し、鏡面の形状を測定しました。

X軸、Y軸:鏡上の測定点

色(Z軸):深さ(深くなるにつれ赤紫色になります)

大きな凹凸がはっきりと見えます。

大きな凹凸がなくなり、正面が滑らかになっています。

製作スケジュール

| ⽇付 | 作業 | 合計時間 |

|---|---|---|

| 3/11〜3/21 | 荒ズリ (カーボランダム80番450g→100番500g) |

4時間 |

| 3/27〜4/1 | 中ズリ (カーボランダム220番200g→600番100g) |

12時間 |

| 4/11〜4/25 | 仕上げズリ (アランダム1000番250g→1500番250g) |

12時間 |

| 5/2〜5/13 | 焦点距離修正終了 | 12時間 |

| ピッチ盤作業へ | ||

| 5/21 | ピッチ盤製作 | 6時間程度 |

| 5/28〜7/16 | ピッチ磨き、フーコーテスト | 36時間 |

参考文献

- 中村要「反射望遠鏡」恒星社・1943年

- 沖田文博氏ブログ「趣味の天文」より【15cm鏡面研磨】引用

製作・協力

- 青木 優美香(神山天文台学芸員)

- 大坪 翔悟(本学研究員)

- 竹内 智美(本学研究員)

- 坂部 健太(本学大学院生)

- 小牧 誠人(本学大学院生)

- お問い合わせ先

-

京都産業大学 神山天文台

窓口取扱時間:月曜日~金曜日9:00~16:30 ※休館日を除く

Tel. 075-705-3001 Email. tenmondai-jim@star.kyoto-su.ac.jp