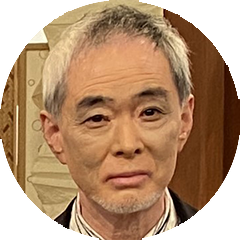

徳川幕府が江戸にあったからその名が付いている「江戸時代」。しかしこの時代、京都の天皇・朝廷もまた、一定の存在感を示していた。さらに、地方の官僚や商人、庶民にもそれぞれの仕事や生活があった。若松正志教授は、詳細な史料調査を通じて、従来の見方とは異なる新たな江戸時代の姿を浮かび上がらせる。

江戸時代の天皇とはどんな存在だったか?

——— 江戸時代の天皇は目立ちませんね。教科書にもあまり載っていない……。

奈良・平安時代や明治時代は天皇の力が強く、その支配や制度、権威の源泉などについての研究は昔から進んでいました。けれど江戸時代の天皇の姿は、確かに見えにくい。「将軍が中心だから天皇の力なんてたいしたことない」――研究者も含め多くの人がそう思っていました。僕はそのような先入観をもたずに、公開が大きく進んだ史料をもとに、江戸時代の天皇や公家の活動、彼らの日常生活が実際にどんなふうだったのかを調べようと思いました。

——— 当時の庶民にとって天皇や公家はどんな存在だったのでしょう?

少なくとも京都では、現代の皇室より身近な存在だったと思います。御所で行われる天皇の即位式は庶民も見に行くことができました。

江戸中期、有馬温泉が何度か大火に遭い、客足が遠のいてしまったことがあります。このとき有馬の人たちが京都の公家に復興支援のお願いに来ています。公家たちはしばしば湯治に行っていたので馴染みもあったのでしょう。有馬の風景を関白たちが詠んだ歌が色紙にまとめられ、それが神社に奉納され、複製も作られて公開されました(『有馬六景』)。

また、天皇の御寺である泉涌寺(京都市東山区)は、天皇所縁の品々を地方に持っていって展示する「出開帳」をやっていました。今でいう出張展示会ですね。こんなふうに、当時の天皇・公家は、庶民に頼られて経済支援に協力したり、積極的に文化活動を行ったりする、そんな存在だったんです。

後桜町と光格――現代天皇制の源流

——— 後桜町上皇1が庶民にりんごを配った逸話がありますね。

1782‒88(天明2‒8)に発生した「天明の大飢饉」では、東北では数十万人が餓死、江戸や大坂では、米を求めて打ちこわしが起こりました。

ところが京都では暴動は起こらず、「お千度参り」といって、何万人もの民衆が御所の周りに集まってきて、御所を拝んでいたのです。天皇は、困ったときの神頼みという存在で、民衆の声に答えようとしました。後桜町上皇が御所にあった3万個のリンゴを民衆一人に一個ずつ配らせたとか、有栖川宮が庶民にお茶を出したとかいう話が伝えられています。光格天皇も、「民衆を何とかしてやってほしい」と幕府に申し入れをしています。当時は、天皇が政治に口を出すことはタブーだったはずですが、非常時でかつもっともな意見ということで、幕府も米を安く市場に放出するなどの対応をしています。

僕はこの出来事が、江戸時代の天皇・朝廷が幕府に対して政治的な意見を述べた最初だと思っています。この頃から、天皇・朝廷の政治的地位の上昇が始まるんですね。

——— 明治以降の天皇権威の源流がそこにある?

ええ。幕末はしばらく先ですが、この頃から天皇・朝廷の内部でも政治的な意識が上がってきたのではないかと考えています。

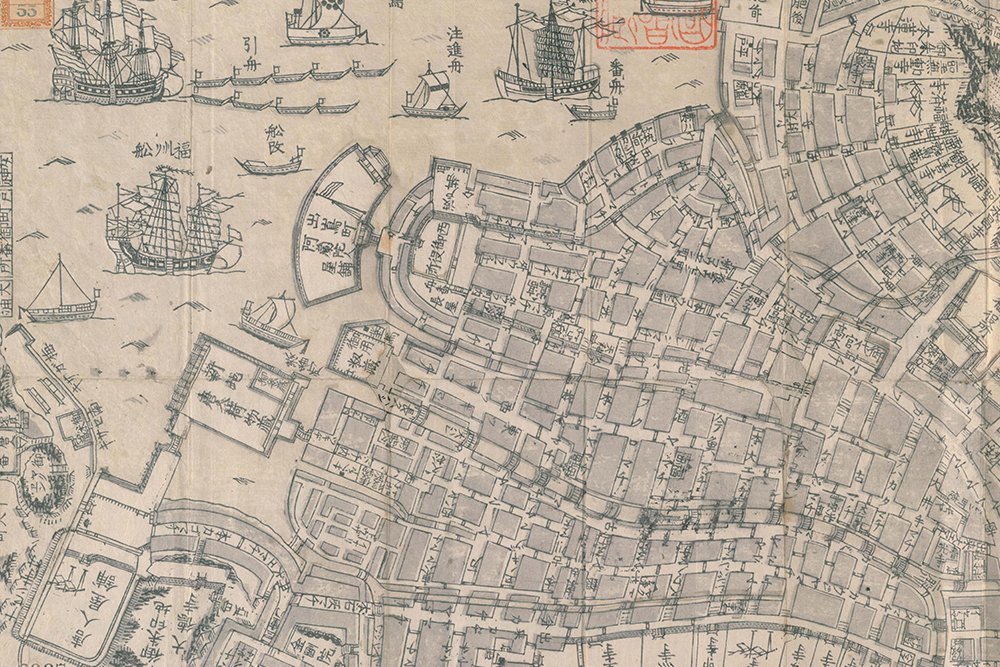

長崎から見た「鎖国」日本

僕のもう一つの研究の柱は「『鎖国』時代の長崎の研究」です。学生・院生時代からライフワークとしているテーマなんです。

——— 長崎といえば対中国・オランダ貿易ですね。細々と行っていた印象がありますが、実際にはどうだったのでしょう?

統制下の貿易港なので大繁盛というわけではありません。ただ、江戸から長崎を見るのと、長崎の場に立って日本を見るのとでは、景色が変わります。

僕が最初に関心を持ったのは長崎奉行の政策でした。長崎は幕府の直轄領だから、長崎奉行は幕府の役人(官僚)として、都市の支配と経済的繁栄の両方に責任があります。江戸時代初期の主要な輸出品は金・銀ですが、それらの海外流失を抑えようとして貿易高の制限を強めると、長崎は衰退してしまう。長崎が寂れると、本当に必要な物資も入ってこなくなるし、外国への体裁も悪い。貿易制限と長崎の繁栄のバランスは、当時の長崎を語る上で非常に重要です。

また、長崎の商人が、中国やオランダと、どのような商品をどのくらいの価格で輸入・輸出していたか、幕府はそれにどう課税していたか、国内市場価格はどのように決まったか、など、長崎という窓を通して、世界の中の日本の姿が見えてきますし、港湾労働者の労働に関する史料、積み荷をちょろまかした盗人の処罰を記した犯科帳、港湾環境整備費の帳簿などの史料を見ることで、当時の長崎の都市の様子や人々の生活の姿も浮かび上がってくるのです。

歴史研究がつなぐ仙台、小笠原、長崎、京都

——— 歴史学を志したきっかけは?

中学校の歴史の先生が、とっても楽しい、ダイナミックな身振り手振りで授業をされる方で、それで「歴史ってスゲー面白い!」って思いました。また、高校生のとき、教科書の内容を参考書と比べたら、違うことが書いてあって、それはなんでだろうと自分で調べていったら、「いろんな説がある」ことがわかって、ますます面白くなった。そんなことがきっかけで、大学で日本史を専攻するようになりました。そして特に近世(信長・秀吉の時代から江戸時代、幕末まで)に興味をもち、この「京都の天皇・朝廷」「『鎖国』下の長崎」を二本柱に研究してきました。

——— これからの研究の展開について教えてください。

(よみとき仙台写真集 写真データベースより)

仙台の学者林子平2の研究を進めています。みなもと太郎さんの漫画『風雲児たち』にも、「小笠原諸島が日本領になったのは林子平のおかげ」というエピソードが描かれています。幕末にペリーが来航した時、小笠原はアメリカのものだと言い出した。幕府側は非常に困ったが、子平の『三国通覧図説』(フランス語版)を書庫から見つけ、そこにあった小笠原が日本領だという記事を見せたところ、ペリーは諦めて、小笠原はめでたく日本領になった――という話ですが、調べたところ、どうも明治大正期に作られ、戦時中に広がったフィクションのようです。

子平が幕府に対して、外国の脅威と海防の重要性を説いたのは事実ですが、幕府はそれを認めず、逆に世間を惑わすものとして子平を処罰した。不遇のうちに亡くなった子平の思い・遺した本が、日本(幕府)の危機を救ったという美談になったのです。

ちなみに、僕が卒業論文で取り組んだ長崎代官の末次平蔵3は1673年、小笠原諸島に探検隊を派遣しています。子平はそれより100年後の世の人物ですが、長崎での見聞をもとに『三国通覧図説』を書いていますから、ここで子平・長崎・小笠原がつながる。また、この『三国通覧図説』を光格天皇が読み、そのことを伝え聞いた子平が感激したという記録も残っています。僕が研究してきた、それぞれ別個の話だった、子平(仙台)と小笠原と長崎と天皇(京都)がつながってきた。ある意味不思議な、歴史研究の面白いところですね。

- 後桜町上皇:18世紀中期の女性天皇。その後を継いだ甥の後桃園天皇が22歳で亡くなったため、閑院宮家の祐宮を後桃園天皇の養子に迎えて手厚く養育、のちの光格天皇とした。

- 林子平:18世紀後期の仙台の経世家。『三国通覧図説』『海国兵談』を著し、海防の必要性を幕府に上奏。

- 末次平蔵(四代目茂朝):17世紀中期の長崎代官。小笠原諸島への探検船調査を組織。