宇宙物理・気象学科では、9月16日に宇宙論をテーマとした談話会を開催しました。

今回は、本学科で2022年度まで教鞭をとられ、退官後も精力的に研究活動を続けておられる 東北大学 名誉教授の 二間瀬 敏史 先生にご登壇いただきました。講演タイトルは「ハッブルテンションとDESI観測結果の可能な解釈」。二間瀬先生が本学在任中に指導された大学院生たちと今も続く共同研究を軸に、現代宇宙論の最前線を平易に紹介するものでした。

講演は、現代宇宙論の標準モデルであるΛCDMモデルのあらましと、その枠組みが直面している「観測との齟齬」についての解説から始まりました。ΛCDMモデルが抱える問題の一つが「ハッブル定数問題」です。ハッブル定数とは、現在の宇宙の膨張速度を表すパラメータです。近傍宇宙の観測(いわゆる距離梯子法)から得られる値と、宇宙マイクロ波背景放射(Cosmic Microwave Background Radiation; CMB)の観測からΛCDMモデルを仮定することで推定される値の間には、最大で5σにも達する統計的に有意な差(偶然ではほぼ説明できないほどの大きな差)が報告されています。もしこの食い違いが真実であれば、宇宙論研究者はΛCDMモデルに変わる新しいモデルの検討を迫られることになります。

講演する二間瀬先生

もう一つの問題は、2024年に初期解析結果が発表されたDark Energy Spectroscopic Instrument (DESI)による銀河分布の観測です。DESIは、1000万を超える銀河の3次元位置を測定し、「バリオン音響振動」と呼ばれる宇宙の物差を利用して、過去から現在に至る宇宙の様々な時刻における距離尺度を高精度で測定しました。その結果、宇宙の加速膨張は、ΛCDMモデルの主要な構成要素であるアインシュタインの宇宙定数Λでは説明できず、これに代わる、時間とともに変化する「ダイナミカルなダークエネルギー」の存在を示唆する興味深い結果となったのです。

二間瀬先生の今回の講演は、いずれも本学在職時に二間瀬研究室で学び、現在は名古屋大学大学院に在籍する 朝永 真法 さんと 小島 礼己 さんとの共同研究に関するものでした。とりわけ新しい部分は、二間瀬先生と小島さんとの間で交わされた議論に端を発します。話題は、東京大学がチリ・アタカマ砂漠に建設を進める「東京大学アタカマ天文台(TAO)」の6.5m口径赤外線望遠鏡を用いて、どのような宇宙論研究を推進できるかというものでした。その中で二間瀬先生が着想されたのが、かつて本学で朝永さんと取り組んだ研究を発展させ、最新の観測データに照らして検証するものでした。これは、ΛCDMモデルが依拠する「宇宙原理(宇宙に特別な場所も方向もないとする前提)」を破棄し、我々は宇宙の中で特別に密度の低い場所に住んでいることを認めた「局所低密度宇宙モデル」に関する理論的研究です。近赤外線観測はこの仮説の検証に最適であり、TAOの高感度観測能力が今後の進展に大きく寄与することが期待されるのです。

では、なぜ近赤外線観測が重要なのでしょうか。天文学の基本的な観測手法である「測光観測」では、特定の波長域の光だけを透過するフィルターを用いて夜空を撮影します。異なる波長で観測すると、宇宙の姿は全く違って見えます。近赤外線の観測によって得られる近傍宇宙の明るさ分布は、星の総質量をよく反映することが知られています。これは、近赤外線が塵による吸収の影響を受けにくく、主に銀河を構成する年老いた星々の光をよくとらえているためです。そのため、可視光だけでは見落とされがちな銀河の本来の姿―そこにどれだけの「星の重さ」があるのか―を明らかにするうえで、近赤外線観測は欠かせない手段となっています。

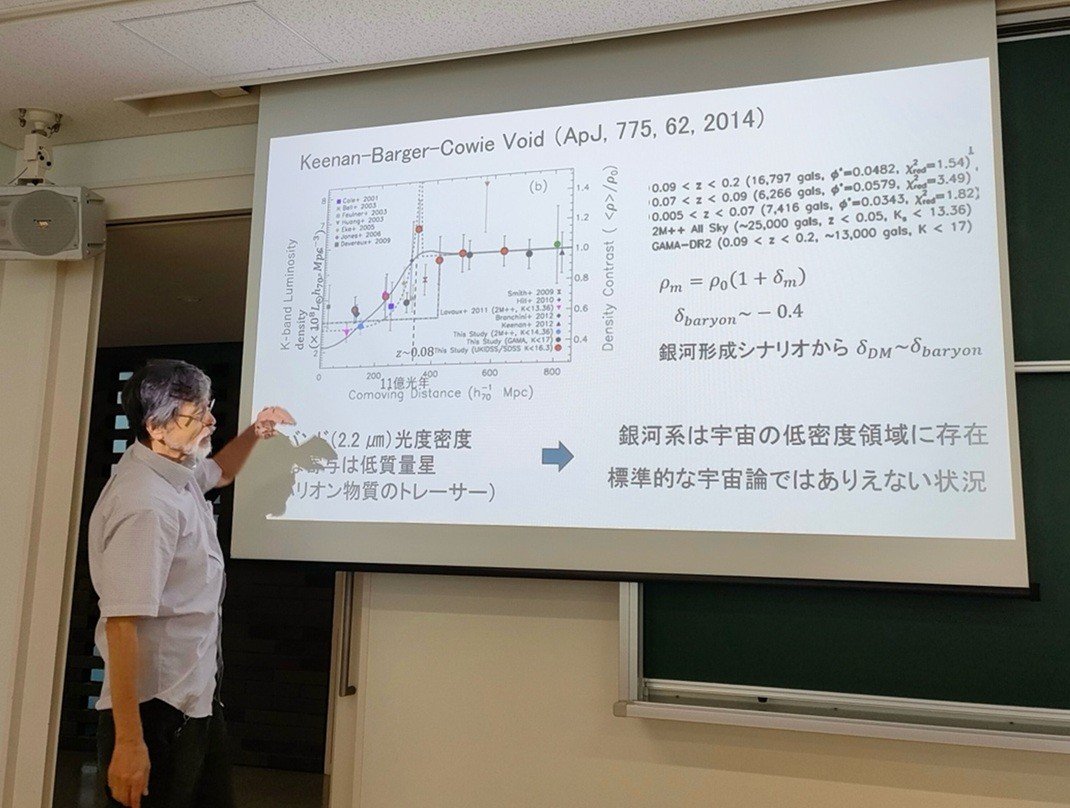

この利点を活かし、Keenan・Barger・Cowieによる2013年の解析では、Kバンド(波長約2.1μm)で測定した光度密度から近傍宇宙の物質密度が推定されました。その結果、我々の住む天の川銀河の周囲に、半径10億光年にも及ぶ広大な低密度領域(KBCボイド)が存在し、その密度は宇宙の平均値の約半分に過ぎないことが示唆されました。この解析結果やその解釈の妥当性については議論の余地があるものの、もし本当にこのような大規模な低密度領域が存在するなら、ΛCDMモデルが前提とする宇宙原理を揺るがす重大な発見となります。

このような背景を踏まえ、二間瀬先生と朝永さんの研究では、場所ごとに異なる平均密度を持った宇宙を記述するための理論的定式化が行われました。そして、当時すでに問題となっていたハッブル定数問題に対して、我々が宇宙の中で低密度の領域に住んでいるという「局所低密度宇宙モデル」が解決を与える可能性について議論がなされました。周りよりも密度が低い領域内の銀河は、外側の高密度領域からの重力によって外向きに引っ張られることで、宇宙の平均よりも速く遠ざかる、すなわち宇宙の膨張速度が速いように見えるというわけです。

さらに、上述のDESIによるバリオン音響振動の解析結果も、ダークエネルギーに時間変化を許す代わりに、我々をKBCボイドのような局所的低密度領域に置くことで説明できるかもしれません。これが、現在二間瀬先生が小島さんと取り組んでいる研究です。興味深いことに、DESIの観測結果は、約100億光年よりも遠方の宇宙だけに限れば、ΛCDMモデルでよく説明できるのです。これを踏まえると、より近傍の我々の周囲だけ密度を低く設定すれば、ダークエネルギーが時間とともに変化したのと同等の効果が再現できる可能性があるというわけです。

二間瀬先生は、ΛCDMモデルが抱えるこうした問題の解決に向けて、特に、「局所低密度宇宙モデル」の検証を進める上では、近年主流となっている大規模な遠方宇宙探査だけでなく、私たちの身近な近傍宇宙を徹底的に調査する重要性を強調されました。時流に流されることなく、独自の視点と確かな観測的根拠に基づいて研究の方向性を見定める二間瀬先生の理路整然としたお話は、参加した学生のみならず、研究員や教員にとっても大変示唆に富むものでした。

参加者との議論

参加学生・大学院生の様子

今回の談話会は、学部講義の休講期間中ということもあり、出席者の多くは教員、研究員、そして大学院生でした。それでも、二間瀬先生の著書にサインを求める学部3年生や、ちょうどハッブル定数問題をテーマとした卒業研究に取り組む4年生なども参加し、講演後には、先生を囲んで活発な議論が行われました。現在、宇宙論研究は大規模サーベイによるビッグデータ天文学の時代を迎えていますが、局所低密度宇宙モデルのように、私たちの宇宙観を根底から問い直す提案が今後どのように検証されていくのか、大いに期待されます。

理学部では、学内教員や研究実績のある研究者、繋がりのある実務分野で活躍する人物を招聘し、定期的に談話会(講演会)を行っています。これにより、理学の最先端の研究内容に触れ、社会とのつながりや広がりを知る機会を提供しています。この談話会は、学生の学習意欲の向上、教員の研究意欲や質の向上にも寄与しています。参加対象は学生、教員、だけではなく、一般の方々も含まれます。