宇宙物理・気象学科 西道 啓博 准教授が上海交通大学を訪問

私たちが住むこの広大な宇宙には、まだ解き明かされていない多くの謎が残されています。その一つが、私たちの目には見えないものの、宇宙の構造形成に不可欠な役割を担っている「ダークマター(暗黒物質)」の存在です。

この5月末、中国・上海交通大学で開催された国際研究会「Expanding the boundaries of dark matter haloes」に、本学 理学部 宇宙物理・気象学科の 西道 啓博 准教授 が招待され、最新の研究成果について講演を行いました。

今回は、研究会のテーマとなった「ダークマターハロー」についての解説と、出張レポートをお届けします。

太陽系から銀河系、そして見えない「ハロー」へ 宇宙の階層構造を解き明かす

私たちが暮らす地球は、太陽のまわりを公転しています。地球を含む8つの惑星に加えて、その外側には準惑星や彗星、微細な塵(ちり)などが広がっており、それら全体を「太陽系」と呼びます。太陽系のような恒星系が、2000億個とも4000億個とも言われるほど多数集まって、天の川銀河(銀河系)を形作っています。

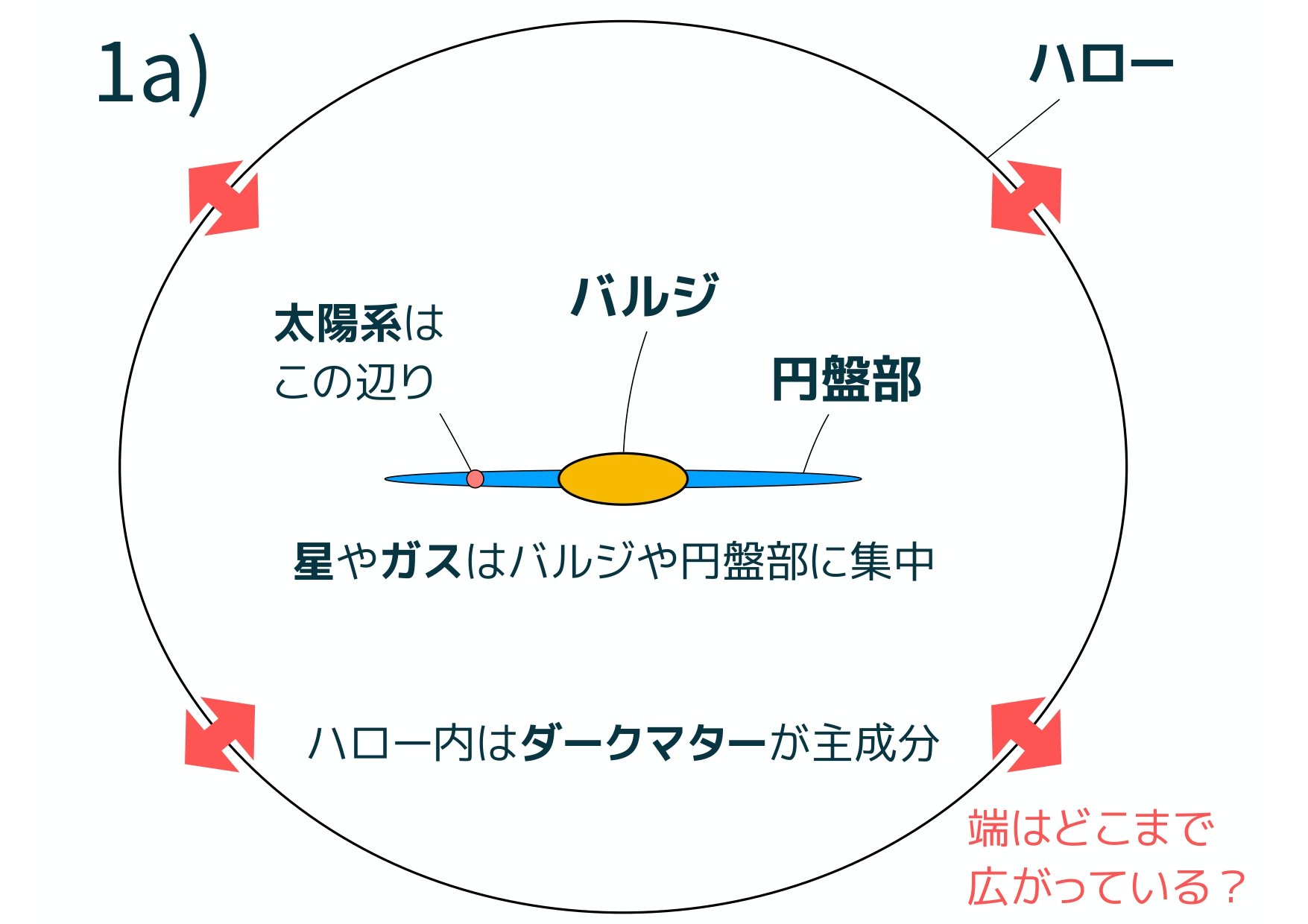

では、銀河系はどこまで広がっているのでしょうか?実は、星やガスが豊富な円盤の外側、その5倍を超えるような距離にまで、「ダークマター(暗黒物質)」と呼ばれる目に見えない物質*1が、球状に広がっていると考えられています。円盤の外側には、球状星団などの天体も点在していますが、星やガスの密度は急激に下がり、この領域の物質の大部分はダークマターだとされています(図1a)。

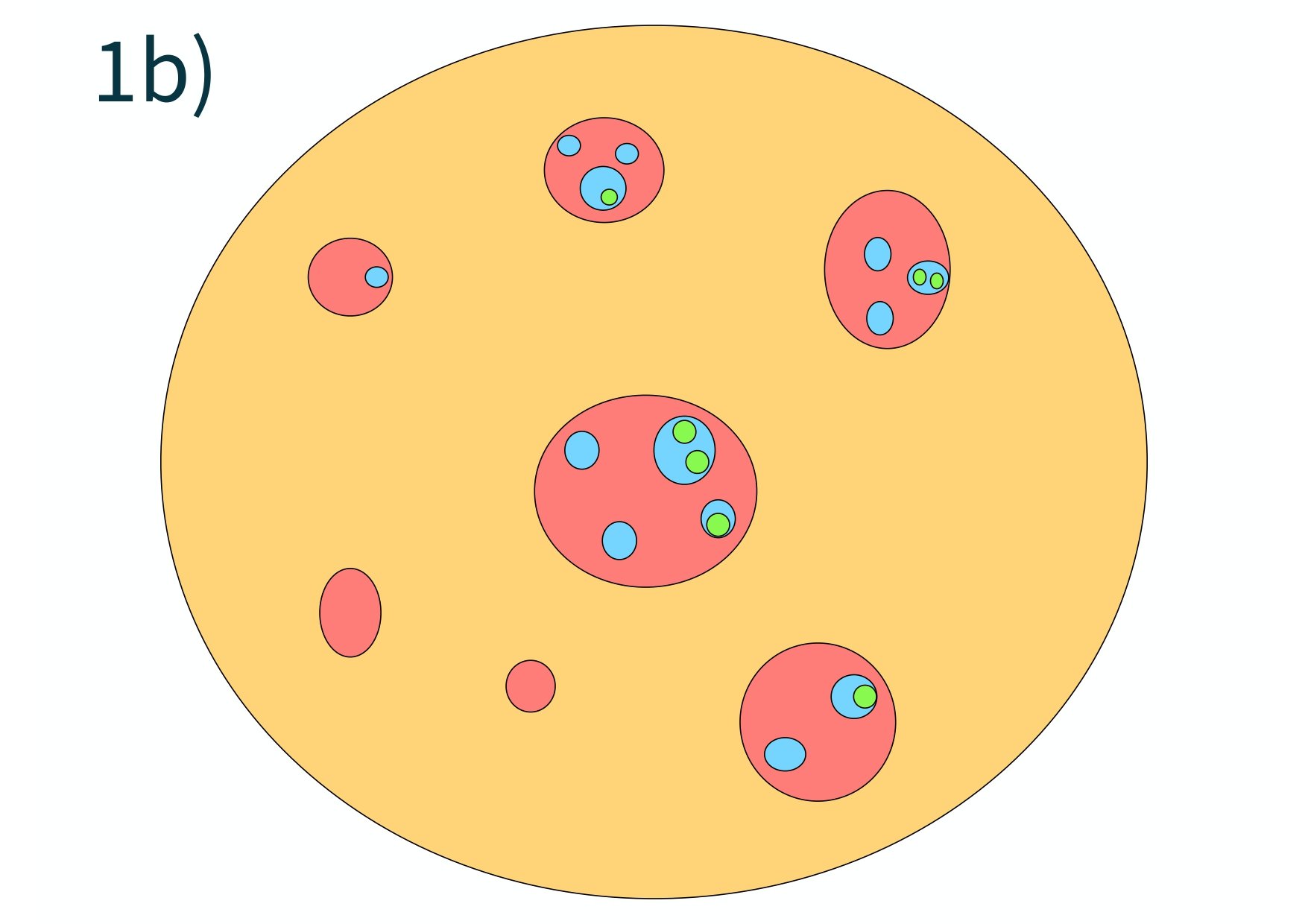

このように、銀河を取り囲む目に見えないダークマターの塊は、「ダークマターハロー」または単に「ハロー」と呼ばれます。これは銀河系に限らず、他の大小さまざまな銀河や、それらが集まってできる銀河団にも共通して存在すると考えられています。しかも、ハローは単独で存在するわけではありません。より大きなハローの中に小さなハローが、その中にもさらに小さなハローが—という具合に、入れ子状に重なり合いながら、宇宙の進化の中で銀河などの天体を形作るうえで、極めて本質的な役割を担ってきたのです(図1b)。

「ハローの端」を探る:スプラッシュバック半径をめぐる近年の研究の進展

では、ダークマターハローはどこまで広がっているのでしょうか?一見、単純な問いのように聞こえますが、宇宙論の研究者たちは長らく、その「端」がどこかについて、一致した見解を持っていませんでした。まさにそれこそが、今回の国際研究会の中心的なテーマです。

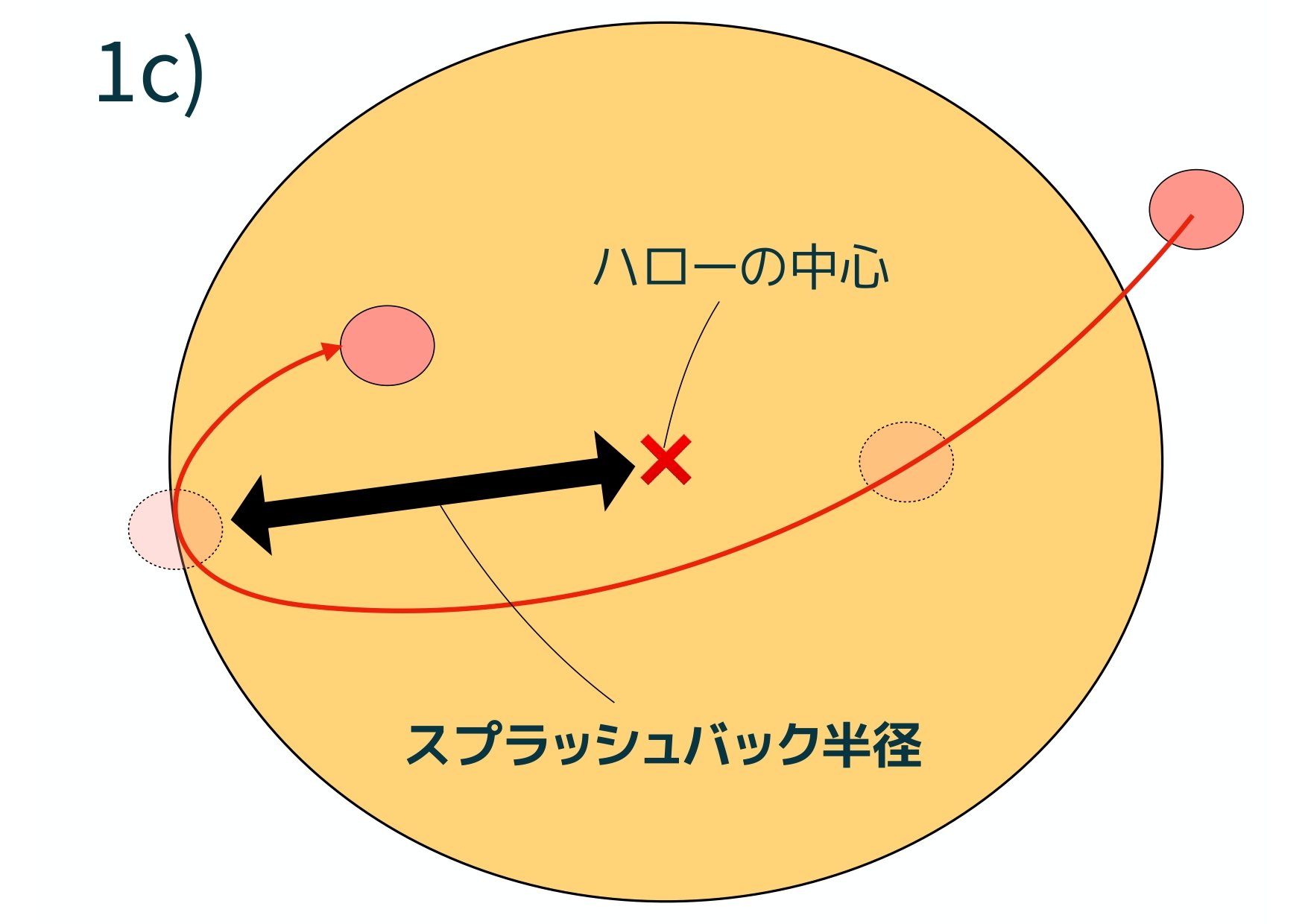

この10年ほどの研究で注目されているのが、「スプラッシュバック半径」という新しい概念です。ダークマターハローは、周囲の物質を重力で絶えず引き寄せています。こうして取り込まれた物質は、ハローの中心付近を勢いよく通過したのち、再び外側へと遠ざかります。しかし、そこでも依然として重力の影響を受けるため、やがては減速し、ある地点(遠点)で反転して再び内側へと引き戻されます。まさにこの折り返し地点が「スプラッシュバック半径」と呼ばれ、そこがちょうどハローの「端」として理解されるようになってきたのです(図1c)。

近年では、コンピュータ・シミュレーションによって、このスプラッシュバック半径が質量などのハロー個々の性質や、宇宙論モデル・パラメータ*2によってどのように変化するのか詳しく調べられてきました。さらに、理論だけでなく、観測データからこの半径を実際に測定しようという試みも進められています。多様な天体からスプラッシュバック半径を観測的に導き出し、理論と比較することで、宇宙の成り立ちや基本法則により深く迫ろうとしているのです。

図1. ダークマターハローの概念と階層構造。1a)銀河系の構造とハロー:星やガスが集中する中央部(バルジ)とその周囲の円盤部を大きく超えて、主にダークマターから成るハローが球状に広がっている。1b)ハローの階層構造:ダークマターハローは入れ子状の階層構造を持つ。銀河系のハロー内には大・小マゼラン雲などの矮小銀河が分布し、これらもそれぞれ小さなハローを持つ。また、銀河系自体も、局所銀河群、局所銀河団といったより大きな構造の一部にすぎない。1c)スプラッシュバック半径:ハローに落ち込んだ物質が重力によって引き戻される中で、最も遠くまで到達する地点(遠点)で定義されるハローの端。

研究会と講演について

今回の研究会では、スプラッシュバック半径という概念の提唱者の一人であるBenedikt Diemer氏(米・メリーランド大学、オンライン参加)をはじめ、初期の理論研究を牽引したSusmita Adhikari氏(インド・科学教育研究大学プネー校)、Neal Dalal氏(カナダ・ペリメーター理論物理学研究所)、Surhud More氏(インド・大学間天文学・天体物理学センター)など、この分野の第一人者たちが一堂に会しました。研究会では、初期の基礎的成果から最近の進展まで、活発かつ幅広い議論が交わされました。

図2.研究会の集合写真

私は、「Inner structure of dark matter halos(ダークマターハローの内部構造)」と題して招待講演を行い、本学に着任する以前から京都大学 理学研究科の柄本 耀介さん(当時は大学院生)らと進めてきた共同研究の成果を紹介しました。

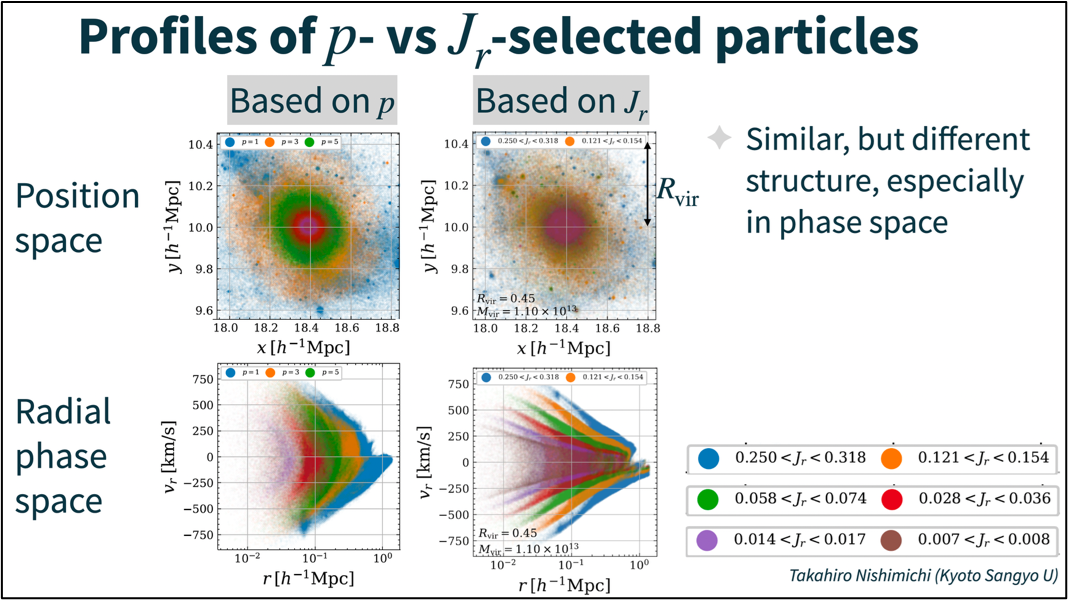

研究会がハローの「端」を主なテーマとする一方、私たちの研究グループは、より「内側」の構造に注目しました。一度「スプラッシュバックした」ダークマターは、その後もハロー内部を運動し、2回、3回と遠点を通過します。こうした遠点通過の回数に基づいてハローを構成する物質を分類すると、それぞれの集団は、中心からの距離と速度を軸にとった空間で、翼のような特徴的な分布を示します(図3左下)。数値シミュレーションによる解析からは、各集団の密度分布が、いずれも極めてよく似た普遍的なプロファイルにしたがうことが明らかになりました。ハローは、多様な履歴をたどってきた物質から構成されているにもかかわらず、集団としては同じ構造に収束する—この結果は、宇宙の構造形成の根底に、驚くほど単純な秩序が働いている可能性を示しています。

注目すべきは、ハローの「端」に関する議論を通じて、その「内側」の構造にも新たな理解が得られたことです。ダークマターハローの密度分布は、宇宙論モデルやスケールの違いにかかわらず非常によく似ており、「Navarro–Frenk–White(NFW)プロファイル」として知られています。これは、銀河団から矮小銀河に至るまで、あたかも共通の設計図に従っているかのような普遍性を示していますが、その起源はいまだ完全には明らかになっていません。

今回の研究は、この普遍性が静的な密度分布にとどまらず、ダークマターの運動—遠点を何度通過したかという、動力学的な情報—とも深く結びついていることを明らかにしました。さらに、ダークマターの「温度」*3を変えると、遠点通過数で分類された集団の質量には変化が見られるものの、翼状構造の密度プロファイルの形状はほとんど変化しないという、最新の知見についても紹介して、講演を締め括りました。

講演後には、先に紹介した先駆者たちを含む多くの参加者から、活発な質問が寄せられました。なかでも、私が担当した数値シミュレーションの設計や、遠点通過数を解析するための具体的な手法といった技術的な詳細に踏み込んだ議論が展開され、専門家が集う研究会ならではの密度の高い意見交換の場となりました。こうした反応を通じて、観測技術の進歩や次世代の観測計画を背景に、この研究テーマへの関心が確実に高まりつつあることを強く実感しました。

図3. 招待講演スライドより、ダークマターハロー内で遠点通過数(左)および動径作用変数(右)によって分類されたダークマターの分布(上:実空間、下:位置と速度が作る位相空間)。位相空間で見ると、翼状の構造が幾重にも折り重なっている様子が分かる。

研究会に参加して

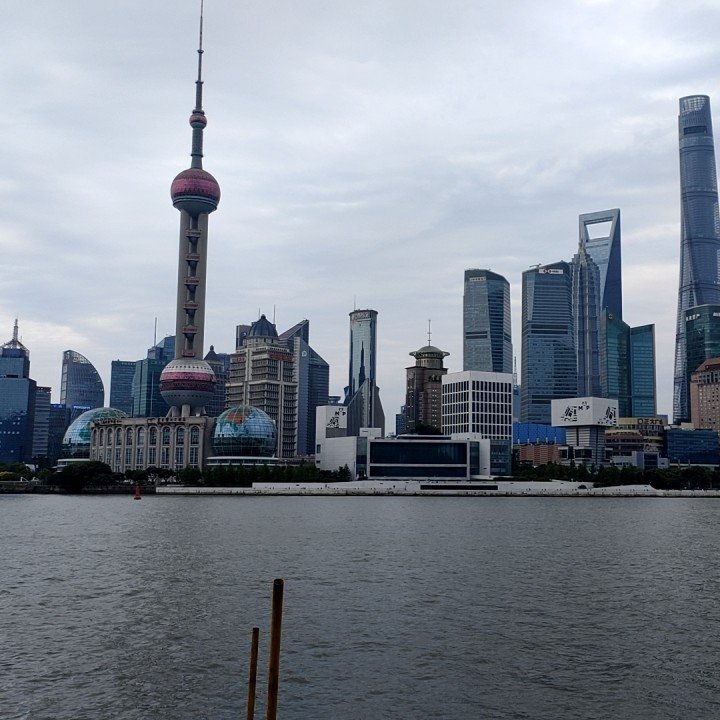

研究会が開催された上海交通大学は、上海市街地からやや離れた場所に広大なキャンパスを構えています。上海浦東空港から地下鉄を乗り継ぎ約2時間、池や緑地が点在する広々とした敷地に、新旧さまざまな建物がゆったりと配置されたキャンパスに到着します。私がこの地を訪れたのは2019年に続いて2度目でしたが、近年の上海市の急速な発展を反映してか、わずか6年の間にキャンパス内外の景観も大きく様変わりしていました。研究会期間中は、大学構内でのランチタイムから夜の懇親会まで、中国らしい豊かな食文化と温かなもてなしの中で、参加者同士の交流が自然と深まりました。講演セッションはもちろん、コーヒーブレイクや食事の席でも活発な議論が交わされ、知的な刺激に満ちた濃密な一週間となりました。

さらに印象深かったのは、東京大学 カブリ数物連携宇宙研究機構に在籍していた頃の同僚たちとの再会でした。研究会主催者のJiaxin Han氏(上海交通大学)をはじめ、上述のSurhud More氏、長年の共同研究者である奥村 哲平氏(台湾・中央研究院)、勢いのある若手研究者Yin Li氏(中国・鵬城実験室)らが一堂に会し、久しぶりに顔を合わせることができました。特に、Han氏のグループの最近の研究成果は、私が現在進めている機械学習の宇宙論的応用*4にもつながる可能性があり、Han氏や彼の大学院生たちによる研究発表は極めて示唆に富むものでした。それぞれが異なる研究環境で今も活躍する旧知の仲間たちと最新の研究成果を共有し、意見を交わせた今回の機会は、今後の研究の大きな糧となりそうです。

図4. 研究会のエクスカーションで訪れた上海市中心部。左:観光客でにぎわう歴史的なウォーターフロント、外灘(バンド)。中央:その対岸に広がる浦東エリアには、近未来的な高層ビルが立ち並ぶ。右:商業ビル街のなかにひっそりと佇む静安寺。急速な都市開発のなかで、伝統と現代が共存する風景が印象的。

図5. 研究会のバンケットが開催された「宮宴」。伝統的な舞踏パフォーマンスとともに宮廷料理が供され、華やかな王朝風の晩餐会が演出された。希望者には伝統衣装とメイクアップの体験も提供された。

用語解説

1. ダークマター(暗黒物質)

宇宙に存在する物質の総質量の約85%を占めるとされる、正体不明の物質。光を発しないため直接観測することはできないが、その重力が天体の運動や光の軌跡、そして宇宙の構造形成に及ぼす影響から、その存在が確実視されている。

2. 宇宙論モデル・パラメータ

宇宙の誕生から未来までの歴史を数理的に記述する「設計図」が宇宙論モデルであり、その中で、宇宙の膨張速度や、物質・ダークマターの量、空間の曲がり具合など、宇宙の性質を決定する基本的な数値を宇宙論パラメータと呼ぶ。現在、最も広く受け入れられているのは、一般相対性理論を基礎として、ビッグバンから始まる宇宙進化を記述するモデルで、その主要構成要素として「冷たいダークマター(Cold Dark Matter; CDM)」と、宇宙膨張を加速させるダークエネルギーとしての「宇宙定数Λ」を採用した「ΛCDMモデル」である。しかし、近年、宇宙の精密な観測データから、このモデルにわずかな矛盾が指摘され始めており、より高精度な検証と、新たな理論モデルの可能性が活発に議論されている。

3. ダークマターの温度

ダークマターの持つ運動エネルギーの大小をしばしば温度と表現する。運動エネルギーが無視できるほど小さい「冷たい」ダークマターは、現在観測される宇宙の構造形成を最もよく説明できるとされている。その一方で、歴史的には質量が軽く、大きな運動エネルギーを持った「熱い」ダークマターの可能性も議論されてきた。実際には、完全に温度がゼロである必要はなく、わずかに熱を持つ「温かい」ダークマターや、複数種のダークマター成分の混合といったモデルも検討されている。このような温度の違いや、重力以外の相互作用の有無は、ハローの内部構造や小さなスケールでの天体形成に大きく影響する可能性があり、現在も観測・理論の両面から研究が進められている。

4. 機械学習の宇宙論的応用

大量のデータから未知の法則を見つけ出し、高精度な予測を行う機械学習技術は、膨大な天体画像やスーパーコンピュータによる仮想宇宙シミュレーションデータを活用して、宇宙論の分野でも革新的な研究手法として注目されている。本学の研究グループでは、異なる宇宙論モデルから生じる宇宙の大規模構造パターンを数値シミュレーションで計算し、その統計的性質を機械学習するモデルの構築を推進している。そのようなモデルの予測と観測データと照らし合わせることで、宇宙の基本的性質を高精度で推定することを目指している。

研究会概要

名称:Expanding the boundaries of dark matter halo

(Webページ: https://web.gravity.sjtu.edu.cn/event/7/)

場所:上海交通大学

期間:2025.05.26 - 2025.05.30

招待講演の元となった研究成果

著者:Hiromu Sugiura, Takahiro Nishimichi, Yann Rasera, Atsushi Taruya

題名:Phase-space structure of cold dark matter haloes inside splashback: multistream flows and self-similar solution

雑誌:Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 493, Issue 2, pp.2765-2781

URL:https://doi.org/10.1093/mnras/staa413

著者:Yohsuke Enomoto, Takahiro Nishimichi, Atsushi Taruya

題名: Universal Multistream Radial Structures of Cold Dark Matter Halos

雑誌:The Astrophysical Journal Letters, Volume 950, Issue 2, id.L13, 6 pp.

URL:https://doi.org/10.3847/2041-8213/acd7ee

著者:Yohsuke Enomoto, Takahiro Nishimichi, Atsushi Taruya

題名:Multistream radial structure of cold dark matter haloes from particle trajectories: deep inside splashback radius

雑誌:Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 527, Issue 3, pp.7523-7546

URL:https://doi.org/10.1093/mnras/stad3660