2015年3月10日に撮影されたC/2014 Q2 (Lovejoy) 彗星(画像提供:Michael Jaeger)

現在、2029年の打ち上げを目指して、欧州宇宙機関ESAと日本の宇宙航空研究開発機構JAXAが協力する彗星探査ミッション Comet Interceptor(コメット・インターセプター)が急ピッチで進んでいます。この計画では太陽系の誕生時からほぼそのままの成分を保持している長周期彗星の近くを通過して探査し、太陽系の起源を探ることが主目的です。とくに、彗星核とよばれる直径数キロメートル程度の固体核近傍に広がるガスの成分、プラズマ環境の調査に期待がよせられています。プラズマとはプラスの電荷とマイナスの電荷を帯びた粒子が混在したガスであり、彗星コマと呼ばれる大気は、弱電離プラズマの状態にあります(おおくは中性分子・原子ですが、一部、電離したイオンや電子が含まれています)。Comet Interceptor に搭載された機器により、こうしたイオンや関連する磁場の計測を「その場」で行いますが、これを地上からも同時に観測し、支援することが、より大きな科学的成果を得るために)必要となります。

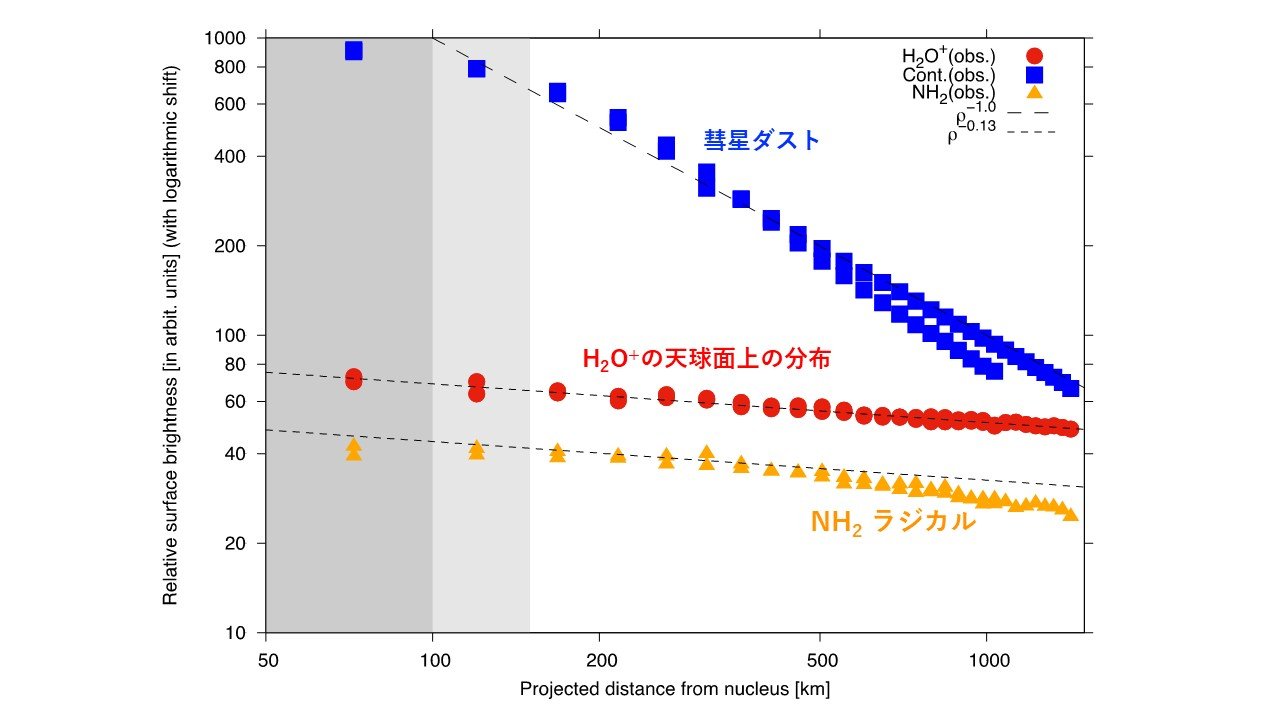

このたび、神山宇宙科学研究所の河北所長をはじめとする研究グループでは、地上の望遠鏡によって彗星コマ中の水イオン(H2O+ イオン)を観測し、彗星核近傍のDiamagnetic cavityと呼ばれる磁場がゼロになる不思議な領域について観測を行いました。太陽系には太陽を中心とする惑星間磁場とよばれる磁場(太陽自身が磁石となっている)が存在しており、地球も惑星間磁場と地球自身のつくる磁場との相互作用によってオーロラなどの大気発光現象が起こっています。彗星核には磁場が存在せず、そのため彗星コマの内側では磁場がゼロになっているのですが、そうした環境におけるプラズマの状態については、これまで地上観測ではあまり調べられてきませんでした。河北所長らはこうした点に目をつけ、日本のすばる望遠鏡(直径8.2メートルの鏡を有します)をつかった彗星観測データから、この不思議な領域におけるプラズマの状態を調べました。その結果、従来、想定されていた理論的説明では観測結果が矛盾しており、まだ人類が理解できていない現象がそこに生じていることが明らかになりました。これまでの予想では、彗星核近傍では水分子が太陽極端紫外線によってイオン化し、これと同時に水分子との化学反応によって失われていると予想されてきました。そのため、これらのバランスにより水イオンは一定の存在量となっていると予想されていましたが、観測結果はこれに反しており、水分子の電子衝突によるイオン化や局所電場による加速の可能性を示唆しています。

こうした謎を、将来的には Comet Interceptor 探査機が現場に行くことで直接観測して明らかにするとともに、それに先立ち、地上望遠鏡による観測をさらに進めることを河北所長らは計画しています(河北所長は、Comet Interceptorミッションの日本側サイエンス責任者でもあります)。これまで、このようなイオン種の地上観測による研究はあまり行われておらず、見過ごされていた研究分野でもあります。河北所長は、海外の研究機関とも連携して、Comet Interceptor ミッションの成功に向けて、本学学生らとともに研究を進めてゆく計画です。

本研究成果は、2025年9月22日付で米国の科学誌『The Astrophysical Journal(アストロフィジカル・ジャーナル)』に 掲載されました(Kawakita, Shinnaka, Kobayashi "Spatial distribution of H2O+ ions in the inner coma of C/2014 Q2 (Lovejoy)")。

図1.C/2014 Q2 (Lovejoy) の H2O+ イオン、NH2 ラジカル、ダストのコマ内側の空間分布。ダスト散乱光の分布は、定常・一定速度膨張の球対称を仮定すると矛盾なく説明できるのに対し、H2O+ イオンや NH2 ラジカルはダストに比べて滑らかな傾きの空間分布を示している。H2O+ イオンの空間分布から、水分子の電子衝突によるイオン化や局所電場による加速が示唆されます。

論文情報

| 雑誌名 |

The Astrophysical Journal |

|---|---|

| 論文タイトル | Spatial distribution of H2O+ ions in the inner coma of C/2014 Q2 (Lovejoy) |

| 著者 |

河北 秀世(京都産業大学 理学部 教授・神山宇宙科学研究所 所長) 新中 善晴(京都産業大学 研究機構 専門員) 小林 仁美(株式会社フォトクロス/京都産業大学 神山宇宙科学研究所 客員研究員) |

| DOI番号 |

本研究は、科研費「基盤研究A(課題番号:JP21H04498、研究代表者:河北秀世)」、「若手研究(課題番号:JP20K14541、研究代表者:新中善晴)」、京都産業大学神山宇宙科学研究所・神山天文台の支援により実施されました。

本研究で用いた彗星観測データは、自然科学研究機構 国立天文台が運用する大型光学赤外線望遠鏡「すばる望遠鏡」により取得されました。すばる望遠鏡が設置されているマウナケアは、貴重な自然環境であるとともにハワイの文化・歴史において大切な場所であり、私たちはマウナケアから宇宙を探究する機会を得られていることに深く感謝します。