学部の授業以外にも活躍の場を求めて積極的に取り組む学生を紹介する本企画。

今回は、「東南アジアにおけるアパレル副資材の模倣品対策」をテーマにベトナムを訪問し研究を続けている、国際関係学部4年次の樋上 智大さんにお話を聞きました。

1.「国際関係」に興味を持ったきっかけを教えてください。

高校二年生の時、卒業後は消防士になることを考えていました。しかし、本格的に進路と向き合ったとき、「このまま社会に出ていいのだろうか」と立ち止まりました。もっと自分の知らない世界を見て、多様な価値観に触れたいという気持ちが日に日に強くなっていきました。そんな時、国と国の関係や文化を深く学べる「国際関係学」という分野を知り、自分の視野を広げたいという想いにぴったりの学問だと感じました。これが、私が国際関係の道に進むことを決めたきっかけです。

2.今、注力している取り組みは何ですか?

現在は、一枝会様の「行ってみ!チャレンジ」を活用し、卒業論文のための現地調査に力を入れています。調査テーマは「ベトナム市場における日本製品の模倣品対策」です。実際にホーチミンやハノイを拠点に現地の方々や日本企業へヒアリング調査を行い、なぜ模倣品が流通するのか、そして人々がそれをどのように認識しているのかを、現地の視点から明らかにしようと試みています。

3.その取り組みに参加(応募)したきっかけ・動機を教えてください。

この調査は、バックパッカーとしてラオスを旅した際に生まれた素朴な疑問から始まりました。旅の途中に、日本の有名な調味料のパッケージにそっくり似せた商品を頻繁に目にしました。その際に、なぜこんなことが起きるのか、現地の人たちはこれをどう思っているのか、と強い興味を抱きましたが、当時は深く調べる時間も術もありませんでした。今回の調査で、あの時の疑問を自分の足で解明したいと思い、応募しました。

4.参加して、ご自身にとってプラス(成長)につながったこと、気づきは?

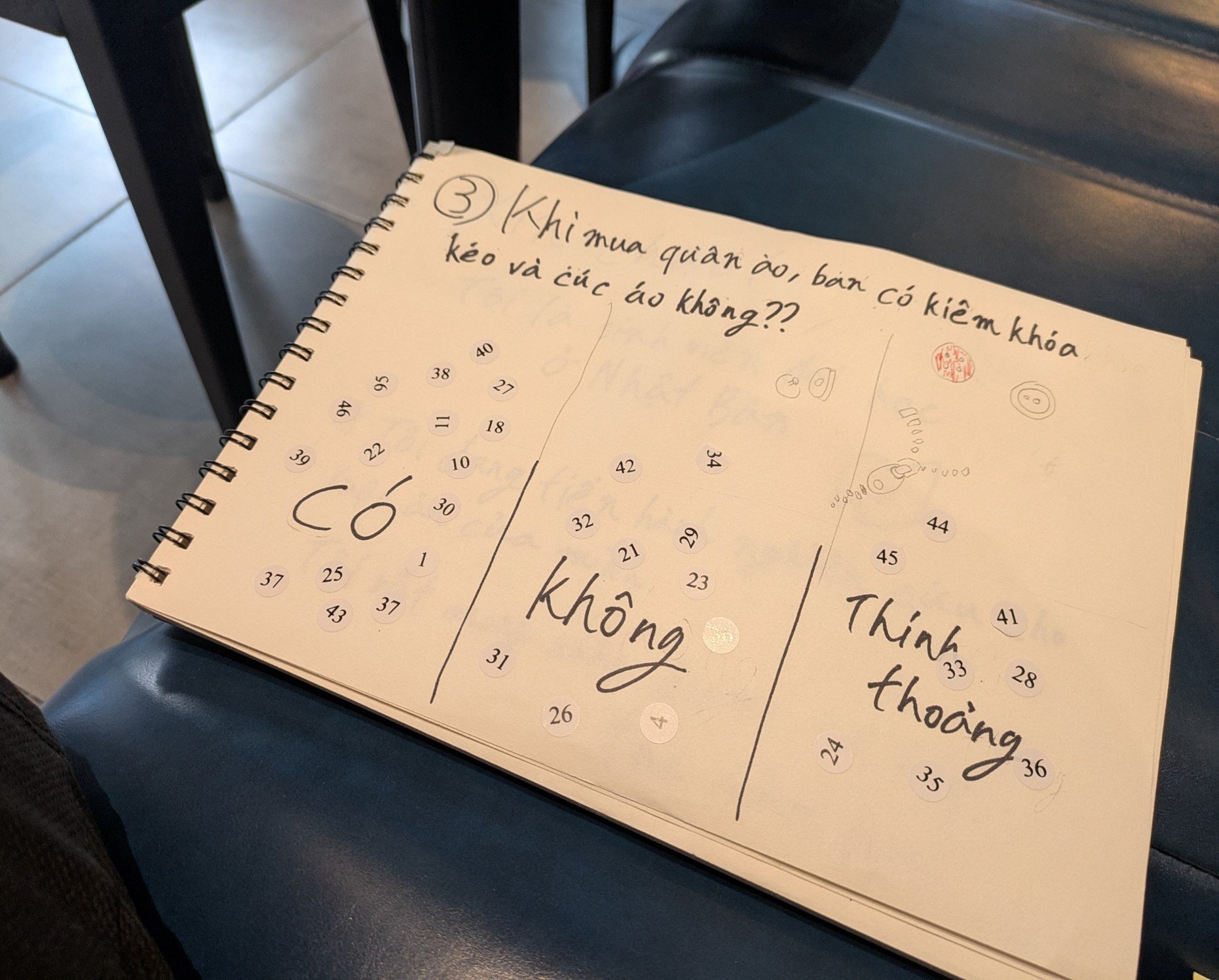

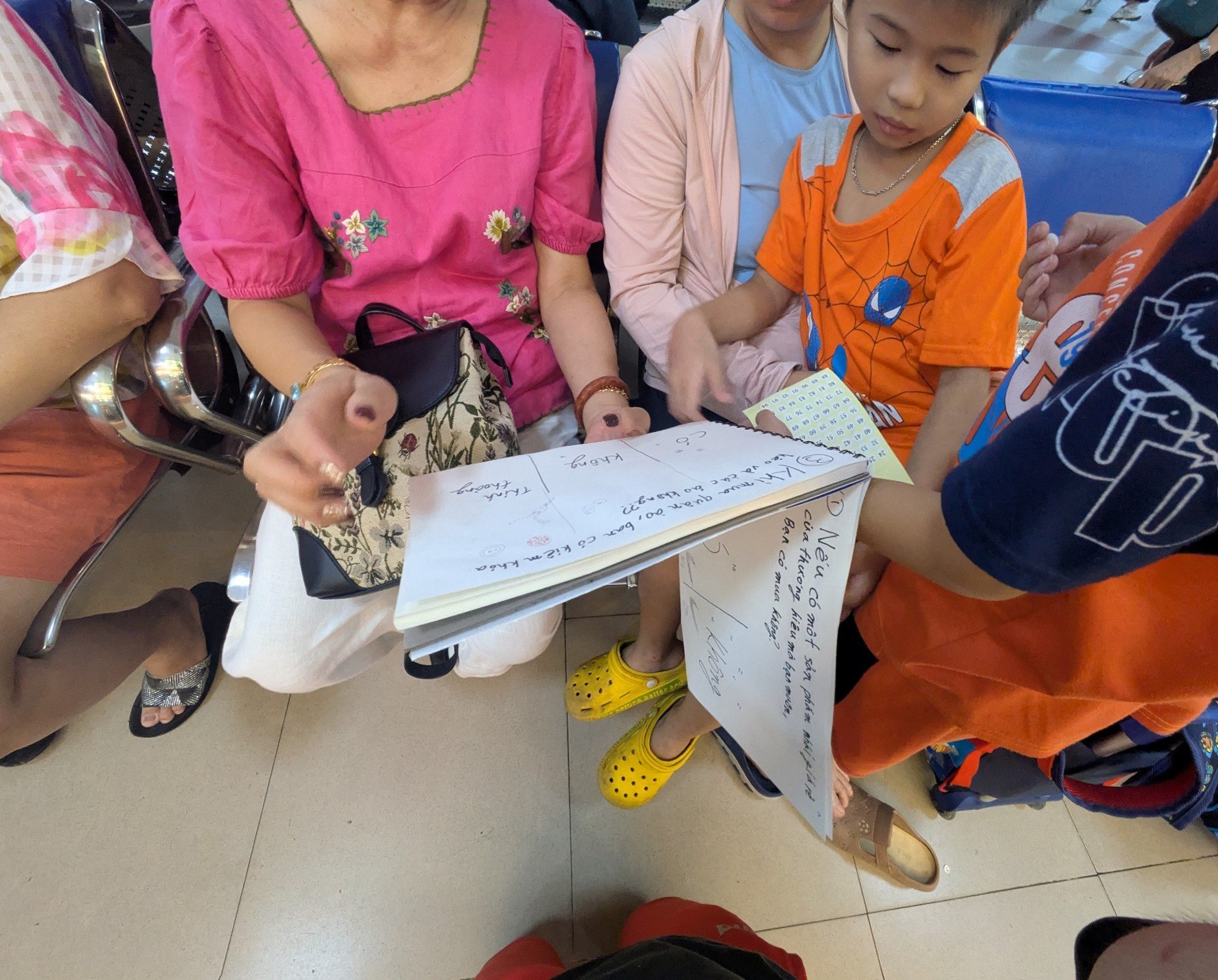

「言葉の壁に、本気で向き合うことの重要性」を痛感したことです。これまでの旅では、ジェスチャーや片言の現地語でもなんとかなりました。しかし、今回は人々の本音を引き出すヒアリング調査。旅行とは全く異なるコミュニケーションの難しさに直面しました。翻訳アプリはうまく機能せず、初めは苦戦しましたが、ホテルのフロントの方や現地の友人に協力してもらったり、質問と絵を描いた自作のヒアリングボードを用意したりと、言葉だけに頼らない工夫を重ねました。拙いベトナム語でも、想いを伝えようと必死に話すことで、少しずつ心を開いてもらえ、より的確で深い情報を得ることができました。

5.国際問題を考えるうえで、普段から心がけていることはなんですか?

一つのニュースや問題に対して、できるだけ色々な角度から見るように意識しています。同じ出来事でも、国やメディアによって伝え方は全く違います。ある国では肯定的に報じられていても、別の国では批判的な意見が中心だったりします。だからこそ、複数の記事を読み比べて自分の意見を偏らせないことが重要だと思っています。また、友達と気軽に意見交換する時間も、自分にはない視点に気づけるので、とても大事にしています。

6.今の活動をとおして、今後の抱負、また将来に繋がること・繋げたいことは?

今回の調査経験を、将来「開発途上国の人々の可能性を広げる」という夢を実現するために活かしたいです。来年からは国内のメーカーで働くことが決まっています。今回の調査で目の当たりにした模倣品の問題は、企業の利益だけでなく、現地の消費者の安全を脅かす可能性もあります。将来は、ただ日本の優れた製品を世界に届けるだけでなく、現地の状況を深く理解し、人々の生活向上にも貢献できるような働き方をしたいと考えています。

7.国際関係を学ぶ学生(興味を持っている高校生)のみなさんへ一言

興味を持ったことには、まず自分の足で現場に行き、自分の目で見てみてください!授業で得る知識はもちろん大切ですが、問題が起きている「現場」には、教科書だけでは決して得られないリアルがあります。そこで感じる空気や人々の表情こそが、学びを何倍も深めてくれるはずです。国際関係学部には、海外フィールド・リサーチなど、自分の目で世界を見るチャンスがたくさんあります。ぜひその機会を活かして、自分だけの学びを見つけてください。