「破綻国家」への道?--リビア大統領選挙をめぐって

2021.11.25

リビア国際会議

グラスゴーのCOP26で地球の将来の危機が論じられている頃、パリではフランスが主催するリビアに関する国際会議が開催された。リビアの大統領選挙及び議会選挙の実施を促すため、マクロン大統領が関係国の代表をパリに招待したのだ。リビアは2011年の反乱による独裁者カダフィの失脚後、政治グループ、民兵組織、地域組織が対立する内戦状態に陥っている。本年の12月24日に予定されていた大統領選挙と議会選挙はリビアの安定を目指す国連の計画の核となるものだった。懸念材料としては派閥間の抗争によって予定通り選挙が行われるのか、また実施されても各派が選挙結果を承認するのか、事態が紛糾した場合、ヨーロッパへの移民や難民が大量に発生するのではないかという懸念もあった。会議にはフランス、リビア、ドイツ、イタリア、エジプトの首脳およびハリス米副大統領が参加し、大統領選挙の予定通りの実施と外国人兵の国外退去の努力を促した。※1

「アラブの春」後のリビアの混乱

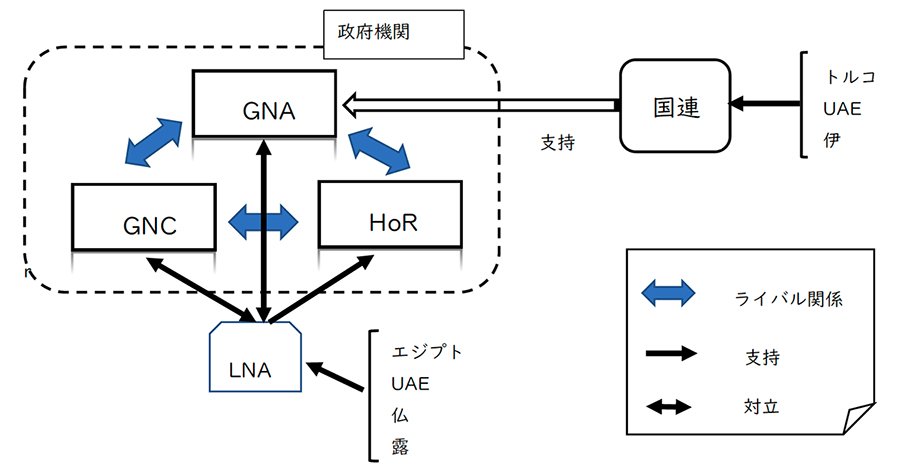

現在、リビアでは主に3つの勢力が競合している。カダフィ失脚後、2012年の選挙により制憲議会(GNC)が設立されたが、その後2014年に代表議会(HoR)の選挙が実施され制憲議会の権限を委譲されることになった。しかしGNCメンバー(イスラーム主義者主導)が抵抗し、正常な権限移譲が行われず2つの議会に基づく2つの政府が並立する事態となった。

その後、統一政府樹立のために国連が仲介する政治対話によって、2015年12月にリビア政治合意が実現し、2016年1月には、国民統一政府(GNA)が、代表議会に対して政治合意案及び組閣案を提出した。しかし、組閣案は否決され、両議会の政府は存続し続けたため、3つの疑似政府が並立する事態となった。※2

その後も政治的混乱が続く中で、2019年4月、ハフタル「リビア国軍(LNA)」※3 総司令官が突如トリポリへ向けて進軍し、GNA傘下の部隊との間で武力衝突が発生。戦況は膠着状態となっている(図1参照)。その後の調停を経て2020年10月にはGNA側及びLNA側代表が恒久的停戦合意に署名。11月のリビア政治対話フォーラムにおいて2021年12月24日(独立記念日)に国政選挙を実施することで合意された

図1 リビアの政治状況

出所:筆者作成

リビアは破綻国家か

上記のようにリビアは内戦に近い状態にあり、政府の統治は十分とはいいがたい。そこで浮かんでくる言葉が「破綻国家」failed stateや「脆弱国家」fragile stateである。そもそも「破綻国家」とは、近代世界システムにおける主権国民国家の基本的機能を果たしていない国家をさす。つまり「破綻国家」は領土や住民に対する権威を保てず、国境を維持できない。そして国民や資源を治める行政的、組織的責務を全うできず、最低限のサービスしか提供できない状態にあるため、市民は政府の正当性を信じることができず、国際社会からも正当性を持たないと見なされるのである。 ※4「破綻国家」になる原因としては、政府の腐敗、内戦、ジェノサイド、エスニック紛争などが多い。

「世界人口レヴュー」は、国家の脆弱度Fragile States Indexを数値化し、それに基づいて世界の国のいわば破綻国家度のランキングを示している。それによると中東諸国ではイエメンが1位、シリアが4位、スーダンが8位、イラクが13位、そしてリビアは28位である。リビアがこの位置であることは意外だが、それだけ脆弱度の高い国家が多く存在するという世界の厳しい現状を示しているといえるだろう(表1参照)。※5 中東の国家に関しては「弱い国家、強い社会」と言われるが ※6、これまでは主に権威主義体制や強権的支配によって何とか安定を維持してきた。しかし、近年旧来のやり方での国家維持が難しくなりつつある。脆弱度については、イエメンとシリアなどの上位の国家はいずれも110ポイントを超えているが、90ポイント台のリビアはイラクとともに「破綻国家」寸前の状況と言えるだろう。イエメンとシリアはリビア同様、「アラブの春」をめぐる政治変動が内戦化した点では同様であるが、シリアは前政権がそのまま残った形での内戦が継続しているのに対し、イエメンとリビアは前政権崩壊後の国内統治をめぐる内戦である。そしてイエメンが新政府に対する地方の反対派の反乱がきっかけであるのに対し、リビアは新政府内部の不統一やガヴァナンスの欠如が内戦状態をもたらしたというように、個々の特徴がある。

リビアの国内的課題は軍の政治介入の阻止と政府統一によるガヴァナンスの回復である。付言すべきは、このような、国内的脆弱性の要因に加えて、国家の脆弱性が増すと武器の流入が加速し、国内外の安定を脅かすことが問題である。リビアの場合は周辺のマリやチャドそしてアルジェリアへの武器流入につながっている。そして外国の介入にも目を向ける必要がある。

表1 主な中東諸国の脆弱度

| 国名 | 脆弱度 | 世界での順位 | 脆弱性の国内的要因 |

|---|---|---|---|

| イエメン | 113.5 | 1 | 政府ガヴァナンス、地方反乱 |

| シリア | 111.5 | 4 | 体制派vs反体制派 |

| スーダン | 108 | 8 | 軍の介入、南スーダン独立 |

| イラク | 99.1 | 13 | 政府ガヴァナンス、エスニック問題 |

| リビア | 92.2 | 28 | 政府ガヴァナンス |

| エジプト | 88.4 | 34 | 民主主義体制の弱化 |

| レバノン | 85 | 44 | 宗派的民主体制の機能低下 |

| イラン | 83 | 52 | イスラーム革命体制の機能不全等 |

| トルコ | 80.3 | 59 | 民主主義体制の弱化 |

| イスラエル | 76.5 | 67 | ポストシオニズム体制 |

| (参考)日本 | 34.3 | 154 | - |

出所:Failed States 2021 より作成

外国の介入

「破綻国家」1位とされるイエメンには、サウジアラビア、UAEそして(間接的に)イランといった周辺諸国が関与している。同4位のシリアにはロシア、トルコ、(部分的に)米が関与している。イスラエルは近年断続的に介入し始めている。同13位のイラクには、イラク戦争(2003年)との関わりから米国が暫定政権樹立まで関与してきたが、近年はイランの関与が目立ってきた。

リビアへの外国の関与については、米国がカダフィ排除のために1986年のリビア空爆を行ったが殺害には失敗。その後、徐々に後退すると、2011年のリビア内戦発生時に軍事作戦の指揮権を米国から移譲されたフランスを中心とするNATOの軍事介入を経て、ヨーロッパの関与が中心となった。ヨーロッパが関与を深めた理由は、国連が問題視するリビアの人道的危機への介入だが、他方で、地政学的に地中海を挟んでヨーロッパに近接するリビアからの難民や移民の流れが加速することへの危機感があった。たとえばカダフィ時代には、リビア爆撃の報復とも見られる英国上空でのパンナム機爆破事件(ロカビー事件、1988年12月)の経験もあり、リビアの混乱が新たなテロの温床となることへの懸念もあった。またフランスやイタリアなど欧州諸国はリビアの莫大な資源権益を保有しており、これが積極姿勢の理由のひとつとの観測もある。

NATOによるリビア軍事介入は2011年3月から10月まで続いた。当時、米国はイラクやアフガニスタンの事態の鎮静化に力を使っており、リビアの事態に深く関与することを警戒していた。内戦の過程で、フランスは当時リビア東部を拠点に活動を展開していた反政府勢力(後の政府形成プロセスでのHoRやNOAとなる)を側面から支援する形で軍事介入した。冒頭のリビア国際会議をフランスが主導していることの理由にはこのような背景もある。今後、リビアが真正の「破綻国家」化することを避けるためには、外国軍の排除と政府の正当性の確立が重要性を持っている。さらに予定されている大統領選挙には、候補者としてLNAのハフタル将軍だけでなく、カダフィの息子であるサイフルイスラム・カダフィも立候補するとの話もあり、正当な選挙プロセスの構築にもヨーロッパを中心とする側面からの支援が必要となるだろう。

※1. aljazeerah 12/Nov.2012 11月20日参照。

※2. 外務省 リビア 基礎データ 2021年11月20日参照。

※3. ハフタル将軍率いるリビア国民軍LNAは、GNCや民兵組織、イスラーム武装組織に対抗するためにHoRにより認定された軍事組織である。GNCにより占有されていた首都トリポリ奪還作戦に参加した。地上軍・空軍・海軍を擁する。しかし構成員の半分は、サラフィー主義者やスーダン、チャド、ロシア人傭兵である。国連が認定したGNAはこれとは違う「リビア軍」を承認している。

※4. Britannica failed stat 2021年11月21日閲覧。

※5. World Population Review Failed States 2021 2021年11月13日閲覧。

※6. Joel S. Migdal(1988) Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World ,New Jersey: Princeton Univ.Press

北澤 義之教授

中東地域研究・国際関係論(ナショナリズム)