ドイツ・ソーセージ論争「最古の店はどちらか?」

ドイツの名物といえば、ソーセージを思い浮かべる人も多いだろう。その数は1200種類にのぼり、地域ごとに形や味わいが異なっている。基本的に現地でしか味わえないため、チューリンゲンの焼きソーセージ、ミュンヘンの白ソーセージ、ベルリンのカリーヴルスト(カレー粉がかかったソーセージ)など、食べ歩きの旅も楽しいかもしれない。

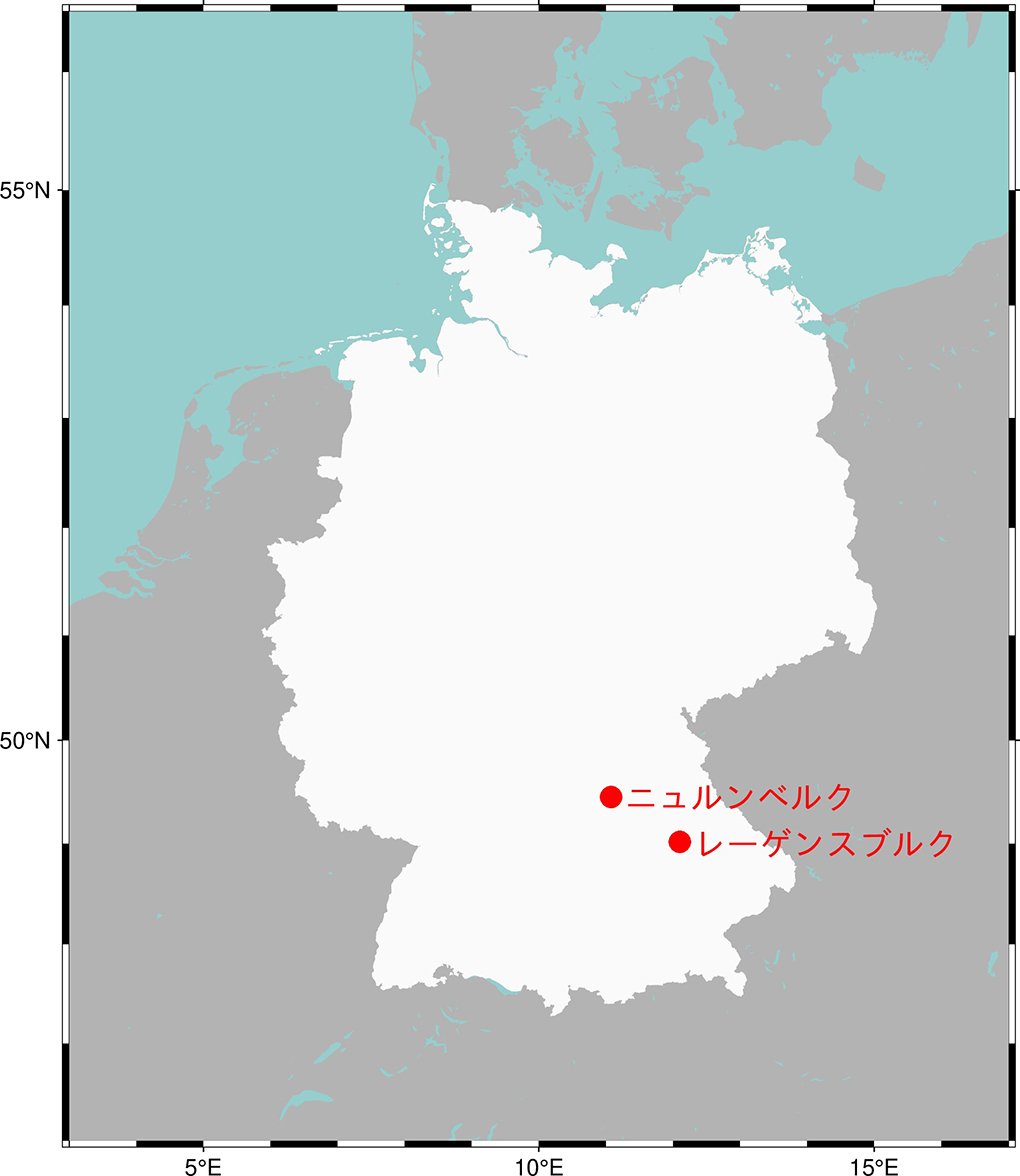

いつから、これほどソーセージが食べられるようになったのだろう。「最古のソーセージ店」を巡って、ニュルンベルクとレーゲンスブルクという町では、熾烈な争いが繰り広げられている。今回はその歴史的背景に迫りたい。

チューリンゲンの焼きソーセージ(30センチほどの長さと香ばしさが魅力)

ミュンヘンの白ソーセージ(ふわふわした食感と優しい味わいが特徴)

ドイツの地図

古都ニュルンベルク

ニュルンベルクには今でも中世の雰囲気が残っている。神聖ローマ皇帝が居を構え、ルネサンスの巨匠デューラーが活躍するなど、その歴史は古都と呼ぶに相応しい。ドイツ最大のクリスマスマーケットが開かれるため、今でも世界中から人々がやってくる。

この町の名物といえば、「ニュルンベルクの焼きソーセージ」(Nürnberger Bratwurst)。市内を散策すれば、至る所からソーセージを焼く香りが漂ってくる。一度食べると、炭火の香ばしさとスパイスの効いた味わいが忘れられなくなってしまう。レストランは数多くあるが、特に名高いのが「ツム・グルデン・シュテルン」だ。1419年に創業したこの店は、「歴史的な焼きソーセージ厨房」(Historische Bratwurstküche)という看板を掲げている。

ニュルンベルクの焼きソーセージ(一回に6〜20本まで注文可能)

ニュルンベルクの市場(クリスマスマーケットの開催場所)

世界遺産の町レーゲンスブルク

一方のレーゲンスブルクも負けていない。路地が美しい旧市街やドナウ川にかかる石橋は、中世の街並みをよく伝えており、2006年にUNESCOの世界遺産に登録された。また、大聖堂の聖歌隊にも1000年以上の歴史があり、世界最古の少年合唱団として知られている。悠久の時の流れが感じられる街は、池田理代子の漫画『オルフェウスの窓』の舞台にもなった。

ヒストーリッシェ・ヴルストキュッへの厨房

ここで味わえるのが「レーゲンスブルクの焼きソーセージ」(Regensburger Bratwurst)。パリッとした食感が印象的で、その後にジューシーな肉の旨味が広がり、酢漬けキャベツとの相性も抜群だ。中でも人気を集めているのが、1378年創業の老舗「ヒストーリシェ・ヴルストキュッへ」(Historische Wurstküche)。ニュルンベルクと同じく、「歴史的なソーセージ厨房」を意味し、長い伝統を誇っている。

中世にかけられた石橋のたもとにソーセージ店がある

歴史的な街並みが残るレーゲンスブルク

「最古のソーセージ店」を巡る闘い

ヒストーリッシェ・ヴルストキュッへの外観

両店の名が広まったのは、今から20年前のこと。「どちらが最古のソーセージ店なのか」を巡る議論がきっかけだった。

一見、答えは明らかに思える。レーゲンスブルクの方が40年ほど早く創業したからだ。しかし、話はそう単純ではない。この店は30年戦争(1618-1648)で休業し、洪水で何度も流されてきた。塩の貯蔵庫として使われていた記録すら残っている。中断していた時期もあったレーゲンスブルクに対し、ニュルンベルクの店は一貫して営業を続けてきた。1639年に移転したものの、それ以降は厨房の場所すら変わっていない。はたして、「最古」の名を手にしたのはどちらなのか。

判定はバイエルン州ホテル・飲食業協会に委ねられた。両店の主張を聞いたうえで、会長が下した結論は、「どちらも世界最古のソーセージ店である」だった。論争は引き分けで幕を閉じたのだ。

小国に分かれていたドイツ

白熱した論争が示すように、ご当地ソーセージは地域住民の誇りであり、そこにはドイツの歩んできた歴史が関わっている。

1648年のウェストファリア条約締結から1871年のドイツ帝国成立まで、ドイツはおよそ300もの領邦国家に分かれていた。その影響について、文豪ゲーテは次のように語っている。

「ドイツが偉大であるのは、驚くべき国民文化が国中に均等に行き渡っているからだ。[...]ドイツには、全国に分散した20以上の大学や100以上の公立図書館がある。同じく、美術館、自然界のあらゆる物を集めた博物館も無数にある。というのも、諸侯がこういう美しく立派なものを集めようと配慮したからだ。」(エッカーマン『ゲーテとの対話』より筆者訳)

ゲーテによれば、領邦国家に分かれていたことが、地域ごとの格差を是正し、多彩な文化を育んだ。連邦制によって州の自治権が維持されている点で、この指摘は今のドイツにも当てはまる。人口100万を超える町も4つしかなく、大学や企業も各地に点在しているため、都市への一極集中や地方の過疎化が問題になることが少ない。地域社会に活力があるからこそ、独自の文化が息づいている。その特徴が食文化にも反映され、多種多様なソーセージが現代まで受け継がれてきたのだ。

伝統を支えるマイスター制度

ご当地の味を支えてきたのはマイスター制度である。マイスターとは職人の親方のことであり、その起源は中世にさかのぼる。かつては同業者のギルドを組織し、共同で品質管理や弟子の育成に取り組んでいた。現在も国家資格として存続し、技術と伝統を守るための礎になっている。

その歴史的な意義が最もよく表れているのが、ワーグナーの作品である。ニュルンベルクを舞台にした楽劇では、マイスターが次のように讃えられているのだ。

「ドイツのマイスターを敬うのだ / さすれば善き魂をとらえることができる / マイスターの働きに敬意を示せば / たとえ神聖ローマ帝国が滅びようと/ ドイツの神聖な芸術が / いつまでも残り続けるであろう!」(ワーグナー『ニュルンベルクのマイスタージンガー』より筆者訳)

ここで歌われるマイスターとは、靴屋の親方を勤めながら、一流の詩人としても活躍したハンス・ザックスという人物だ。この歌詞でザックスが讃えられているのは、ワーグナーがマイスターたちをドイツ人のアイデンティティーを支える存在と捉えていたからだろう。政治的に分裂していようと、ドイツ文化の根底である職人魂は途絶えていないと考えたのだ。そうした想いは、職人が作り出すニュルンベルクとレーゲンスブルクのソーセージにも宿っている。

ソーセージが伝える記憶

ドイツの歴史を振り返ると、ソーセージは単なる食べ物として片付けられない。最古の店を巡る論争は地域のプライドをかけたものであり、マイスターが守る中世のレシピはドイツ文化の象徴であった。ひとくち頬張れば、遠い昔の記憶が蘇ってくる。ソーセージはドイツの歴史そのものなのだ。

参考資料

Johann Peter Eckermann: Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens. In: J. W. v. Goethe. Sämtliche Werke. Münchner Ausgabe. Hrsg. von K. Richter u. a. Bd. 19, München 1986, S. 633f.

Richard Wagner: Die Meistersinger von Nürnberg. In: Dichtungen und Schriften. Hrsg. von D. Borchmeyer. Bd. 4. Frankfurt a. M. 1983, S. 212.

Doppelsieg im Bratwurstkrieg. Nürnberg gegen Regensburg. auf Welt. de. vom 3. Mai. 2000, abgerufen am 5. September 2025.

Boxkampf soll Streit um älteste Bratwurst klären. auf Süddeutsche Zeitung. de. vom 15. Aug. 2025, abgerufen am 5. September 2025.

外国語学部 ヨーロッパ言語学科