川には荷を載せた船が行き交い、河原には民衆が集い、家の中心には豊かな井戸がある―古来、京都の街の生活は常に水とともにあった。鈴木康久教授は「水文化」をキーワードに、膨大な古資料の精査と丹念なフィールドワークから、水の都に生きた人々の暮らしと、この街のあるべき未来の姿を描き出す

農業土木技師から水文化の研究者へ

——— 長く京都府庁の職員として仕事をされていました。

農業土木技師として京都府庁に入りました。最初は圃場整備などに携わり、農村振興、過疎対策、総合計画、NPO支援などの仕事に関わってきました。

——— 農業を専門にされていたのが、なぜ水文化に関心を?

2003年に「世界水フォーラム (WWF)」という大きな国際会議が京都で開催されました。市民参加型の会議だったのですが、水資源管理や水ビジネスの話が中心で、水の文化を行う人は誰もいなかったのです。それで、会議の場で京都の水文化を世界に伝える発表をしようと、2001年から府庁の同僚とで準備のための勉強会を始めました。旧小学校の会議室に集まって好きなことをしゃべるところから始めて、「カッパ研究会」「琵琶湖・淀川流域圏連携交流会」など、いろんな団体を作りました。

——— 「カッパ研究会」というのは?

カッパの研究をしているわけではなく、水の文化を研究する有志グループの名称です。この研究会として本を6冊出して、京都新聞の連載も4年間ぐらい続けました。現在も活動を続けていて、メンバーは100人を超えています。

——— 研究者に転身したきっかけは?

40歳くらいのときに「博士号を取ろう」と考えるようになり、50歳で『京都の社会形成に果たす水の文化的特性』という論文を書き学位を取りました。それで、仕事もアカデミック職に移る気持ちになって、新しい学部ができたタイミングで教員として京都産業大学にやってきました。

京都の舟運今昔

——— 「京都は水の都」とおっしゃっています。京都にとって川はどれくらい重要だったんでしょうか?

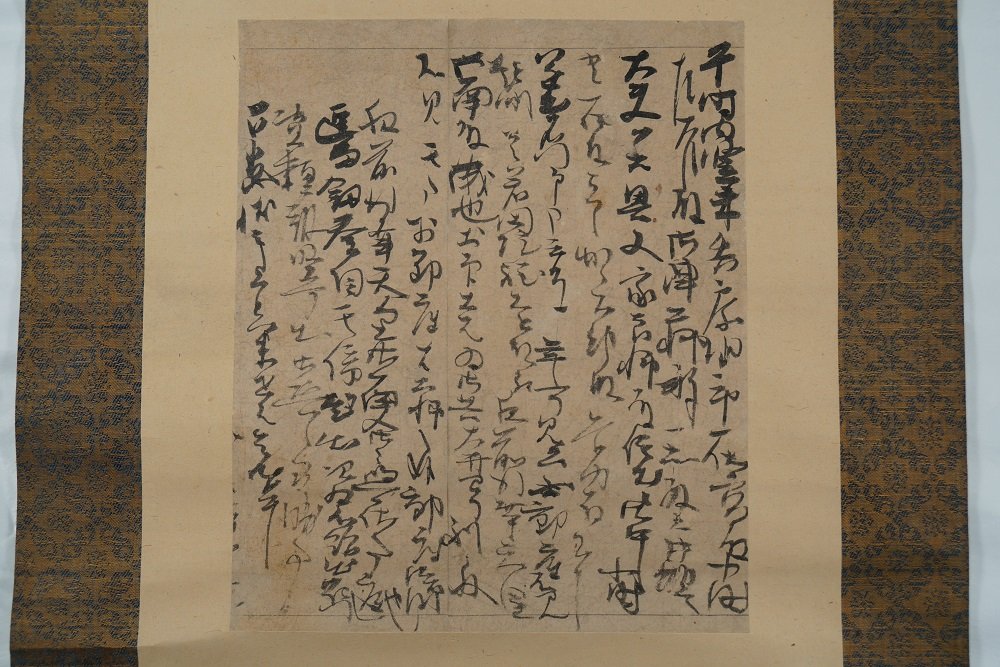

歴史的には舟運が重要な要素でした。江戸初期に角倉了以が開削した高瀬川をはじめ、宇治川、保津―桂川は流通の動脈で、様々な物資が都に運び込まれ、運び出されていきました。西高瀬川も堀川もそうです。

——— 堀川を舟が行き来してたんですか?

堀川は平安時代に運河としてできたもので、筏が引き上げられる様子が1300年頃の絵巻に描かれています。

——— 堀川保津川開削も了以の仕事ですね。

桓武天皇は丹波の杉、檜、松などを筏に組んで保津川を運ばせて平安京造営などに使いました。以降、豊臣秀吉の時代までは材木しか下りてこなかったんですが、了以・素庵父子が保津川改修を行い、丹波の豊かな農産物が都に船で運ばれてくるようになりました。

——— 今では舟運は廃れてしまいましたが、現代京都における川の意義は?

京都は「水辺の観光文化」が発達しています。保津川下り、伏見十石舟、びわ湖疏水船、宇治と嵐山には鵜飼いもあります。これほどのバリエーションがあるのは京都だけです。

——— 観光資源としての川が地域づくりにも生かされる?

昭和以降の建物は川を背にするようにつくられていて、高瀬川沿いの建物も以前は川側には窓がありませんでした。今はタイムズビルができて、レストランや喫茶店なども高瀬川が眺められるつくりに変わってきています。日常の中に水が見える、街が水と共にある――それが豊かな暮らしのあるべきイメージだと思います。そのためには川沿いが美しいこと、川が利用されることが重要です。伏見も、宇治川派流を清掃して、散歩道をつくり、観光船を動かすことで水辺が整備され、周辺が綺麗になっていったのです。

京都が世界に誇る「納涼床」

——— 海外に一番アピールできる京都の水文化といえば?

それは「納涼床」に尽きます。鴨川の水辺に向かって川床を張り出して、食事をしながら涼を楽しむ――こうした水文化は他には見られません。世界でも有数の、京都が誇るべき水文化だと思います。

——— いつごろからの風習なのでしょう?

平安期の公家の日記に「鴨川で涼む」という記述があります。現在の床をつかう納涼床の形態が始まるのは、江戸前期の文献や絵画資料から1650年代だと考えています。祇園祭の一環として、旧暦6月(現在の7月)7日から18日まで、納涼を楽しむために始まります。当初は三条―四条間で中州を中心に茶屋(水茶屋)などが床几を置いていたのが、1700年頃になると両岸に川床が出るようになります。この頃には五条大橋までに広がり、1714年には大火の影響で松原橋までに短くなったりと、時代によって川床が行われる範囲も変わります。1750年頃には旧暦7月(現在の8月)末まで期間が延びて「後涼み」と呼ばれるようになります。1800年代には二条付近や糺の森でも川床が出ていました。

明治期に入ると、鴨川運河や京阪電車の影響で左岸の納涼床が無くなります。その変化も絵図や写真で確認できます。

現在では100軒ほどの飲食店が毎年5月から9月まで、納涼床での営業をしています。

名水―井戸の名に刻まれる街の歴史

——— 京都の名水について調べてらっしゃいますね。「おいしい水」のことですか?

(石清水八幡宮にて)

味は関係なくて、名前を付けて他と区別している水――ある種の敬意をもって、あるいは伝承に基づいて名が付けられる井戸でもあります。例えば北野天満宮には「御神水」という神事に使う水を汲む井戸があり、他に秀吉が北野大茶湯に用いたとされる「太閤井戸」、細川忠興(三斎)の「三斎井戸」があります。このように水が伝承を語る、それが名水の持つ価値の一つです。

京都の通りの名にもなっている「醒ヶ井」は、もとは五条下ルにあったのが戦時の道路疎開(拡幅)によって消滅してしまったのですが、四条通の和菓子屋さんが平成になって新しく掘った井戸に改めて「醒ヶ井」と名前をつけて、伝承を受け継いでいます。

——— 京都で名水は幾つあるんでしょう?

江戸時代の京都は約3万戸の家屋があって、1戸につき3基と仮定すると、都全体で10万基近い井戸があったと考えています。そのうち430基ほどに名前が付いているのを確認しています。これらの名水を一つ一つ、なぜその名前をつけたのか、なぜその名前が残ったのか、明らかにしたいと思っています。

研究スタイルは「すべてを知る」

僕は「地域に伝わる水文化のすべてを知りたい」と思っていて、こうした研究スタイルは郷土史家に近いかもしれません。僕は骨董品集めも好きなのですが、新たに良い品を求めることが出来たらうれしいし、経済的な価値が無くてもこれはと感じる品は採集する。そうした地道な仕事が、むしろ後世に残るんじゃないかと思っています。

一方、映像や画像を残していくことも重要です。映像は、僕が案内するKBS京都の番組「京の水ものがたり」で270本以上を放送してもらっており、アーカイブとして残すことができました。100年ほど前の京都を写した絵葉書は5000枚以上を収集し、今これのデータベースを構築しつつあります。京都の名水の情報も、どういう形にすればいろんな人に使ってもらえるか、考えているところです。