設立趣旨・目的

タンパク質は、ヒトをはじめとするすべての生き物にとって、生命活動の中心的な役割を担う重要な分子です。私たちの体の中では、 DNAに書かれた遺伝情報をもとにタンパク質がつくられますが、それが正しく機能するためには、要請に応じて合成され、働くべき場所に移動し、立体構造を形成し、他の分子と複合体をつくり、必要に応じて膜にも組み込まれなければなりません。そして、もしタンパク質に異常があれば、それを見つけて壊すといった仕組みも常に働いています。このように、タンパク質がどのように作られ、動き、働き、壊されるかという一連の過程(=タンパク質の動態)を正しく理解することが重要なのです。

本研究所では、タンパク質の動態について様々な視点から研究を行っています。動態の異常から起こる病気の解明や、それをもとにした創薬への応用も視野に入れています。また、日本におけるタンパク質研究の中核拠点となり、世界的な学術・社会への貢献を果たことを目指しています。さらに、タンパク質研究を志す多くの学生のために、高度な教育の場としても機能することが私たちの使命です。

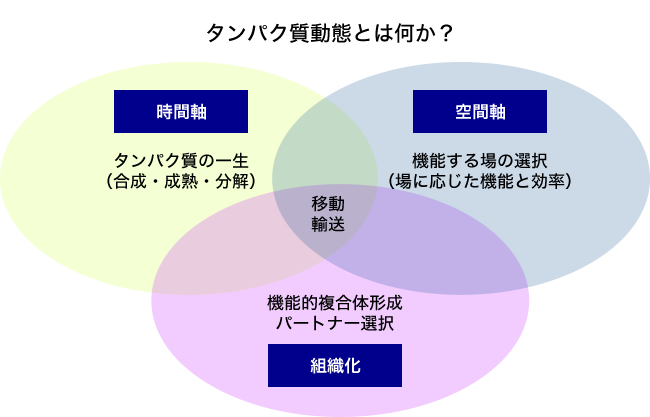

こうした背景を踏まえ、本研究所では「タンパク質動態」の研究を以下の3つの視点から総合的に進めています。

①時間の流れから見たタンパク質の動態

すべてのタンパク質は、「作られる」、「成熟する」、「移動する」、「分解される」という時間的な過程をたどります。こうした時間の中でどのようにタンパク質が変化していくのかを明らかにすることが、動態研究の基本となります。私たちの研究から、まだ一人前のタンパク質になる前のポリペプチドの段階でもすでに機能をもつことが分かってきました。また、老化して変性したタンパク質がアルツハイマー病を始めとする神経変性疾患の原因となることも多くの研究から明らかになりつつあります。

②空間的な配置から見たタンパク質の動態

細胞内で作られたタンパク質は、働くべき場所に届けられなければなりません。そのためには、そのためには、細胞内の中にある様々な「区画(オルガネラ)」に移動したり、膜を通過したり、膜に繋留されたりします。人間が家庭と職場で異なる役割を果たすように、タンパク質もどこにいるかによって働き方が大きく変わります。このような「場所(空間)」が、タンパク質の機能や性質にどのような影響を与えるのかを調べることも重要な研究テーマです。

③組織化の視点から見たタンパク質の動態

タンパク質は、単独で働くことはほとんどありません。他のタンパク質や分子と相互作用して初めて本来の機能を発揮します。どのようなパートナーと結びつくかは、正しい機能を持つために非常に重要です。また、自分が壊されるときも、分解の仕組みを担うタンパク質との相互作用が必要となります。これまでの研究では、こうした「組織化」の視点が見落とされがちだったと言えるかもしれません。

これら3つの視点(時間軸・空間軸・組織化)を総合的にとらえることが、当研究所の大きな特徴です。具体的には、それぞれ異なる分野の6名の専任研究者が、自らの専門性に基づいて研究を進めるとともに、常に情報交換を行いながら、相互に連携し、知見を共有しています。そして得られた知見を学生の教育に還元します。各研究者のテーマについては、別途紹介している個別の研究概要を参照してください。