2025年11月9日、文化学部国際文化学科 桑原 夏子 准教授の「国際文化基礎演習B」、「国際文化演習IB」は、大阪府堺市の堺アルフォンス・ミュシャ館で開催中の「ミュシャと夢二――STYLE of BEAUTY」展の見学会を行いました。この展覧会はアール・ヌーヴォーを代表するアルフォンス・ミュシャ(1860-1939)と大正浪漫を体現させた竹久夢二(1884-1934)の描く女性像を比較したものです。

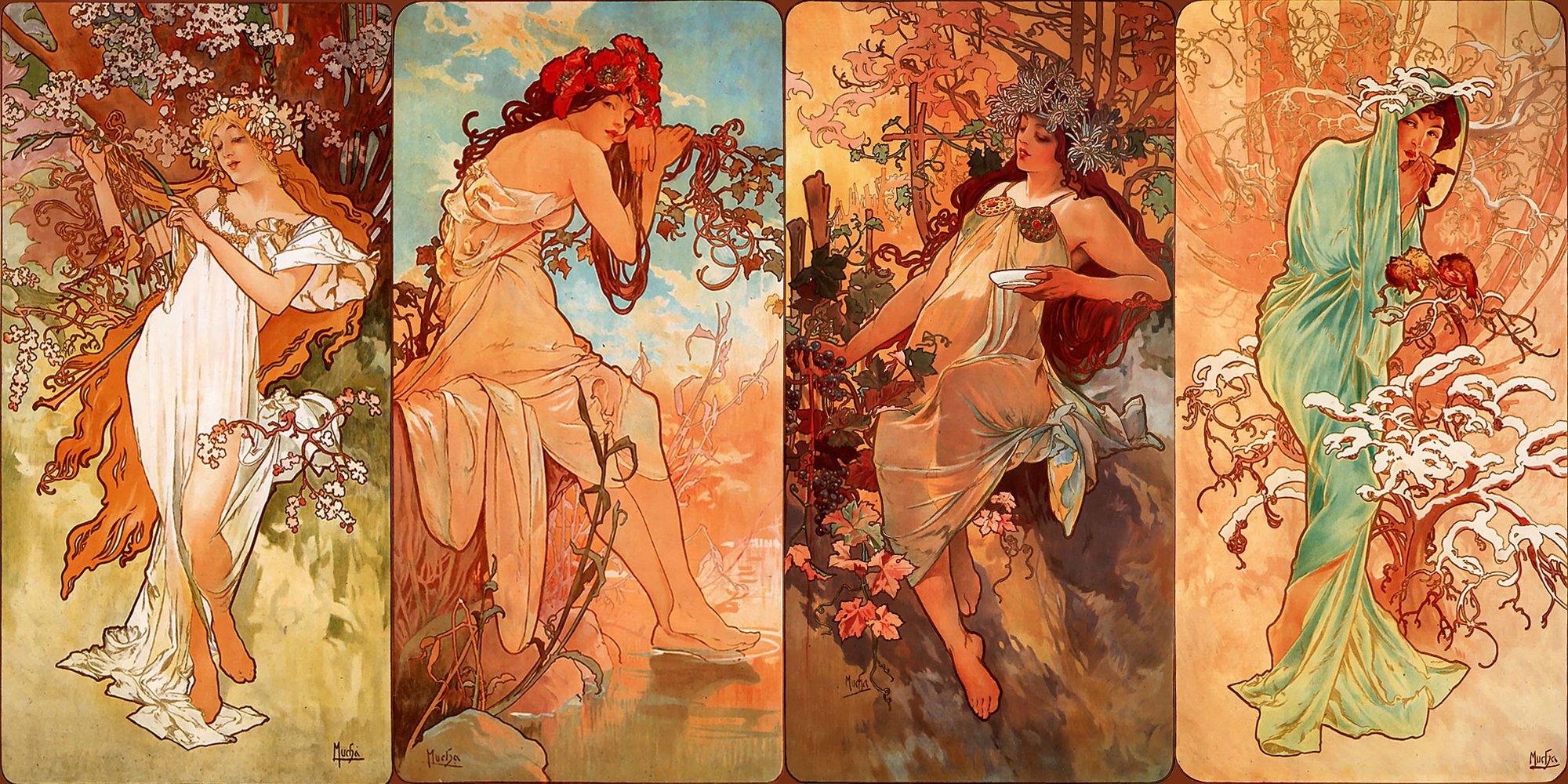

ミュシャによる《四季》シリーズ(画像引用源Wikimedia Commons(Public domain))

竹久夢二による《晩春》(『グラフィック』挿絵)(画像引用源 Wikimedia Commons(Public domain))

展覧会を鑑賞する前には同館の学芸員の方からミュシャ館のなりたち、そして本展覧会の趣旨について解説していただきました。チェコ人のミュシャと日本人の夢二には直接の接点はありません。しかし2人は同じくポスターや挿絵を手掛け、そして夢のような女性像を描きました。そのポーズやしぐさにどのような共通点があるか、そうしたポーズやしぐさはどのような効果をもたらしているのか。この問いを中心に、2年生、3年生を4つのグループに分け、いくつかの課題を設けて鑑賞しました。

絵画などの美術作品は言語によらない芸術ですが、美術史の勉強では「言語芸術ではない美術作品を、言葉によって説明する」訓練を積みます。「希望があるイメージ」「優美な感じ」「寒そうに見える」――作品から受けたこうした「印象」について、「たとえばどこがどのように?」「具体的にどの部分が?」と問いを重ねます。そうすることで「上を向いた瞳に光が入っているから(希望があるイメージを受ける)」、「髪の毛がゆったりとうねり、そのリズムが装飾的なため(優美な感じがする)」、「葉っぱの色が緑から赤に変わり、秋を感じさせるから(寒そうに見える)」とより具体的な答えを引き出していきます。

また一点ものの作品とは異なるポスター芸術について、それが美術史上どのような意義を持つのか、という大きな問いを全員で共有し、次回以降のゼミで議論することとなりました。

2年生、3年生で一緒に課題を解きながら鑑賞し、学年を超えた縦の交流もはかりました。