9/27(土)サギタリウス館S415教室にて、“英語教育とジェンダー”というテーマのもとKSU英語教育研究会を行いました。

基調講演として、本学外国語学部准教授のグローテ先生による “Teach Fish to See the Water : Why gender Awareness is Important for Teachers and Students”という講演、そして卒業生の実践報告として、三重県鈴鹿市立鼓ヶ浦中学校常勤講師の “現場から見えた、これからの英語教育−教員1年目のリアルな挑戦と気づき”という報告があり、その後は、参加者によるグループ・ディスカッションが行われました。

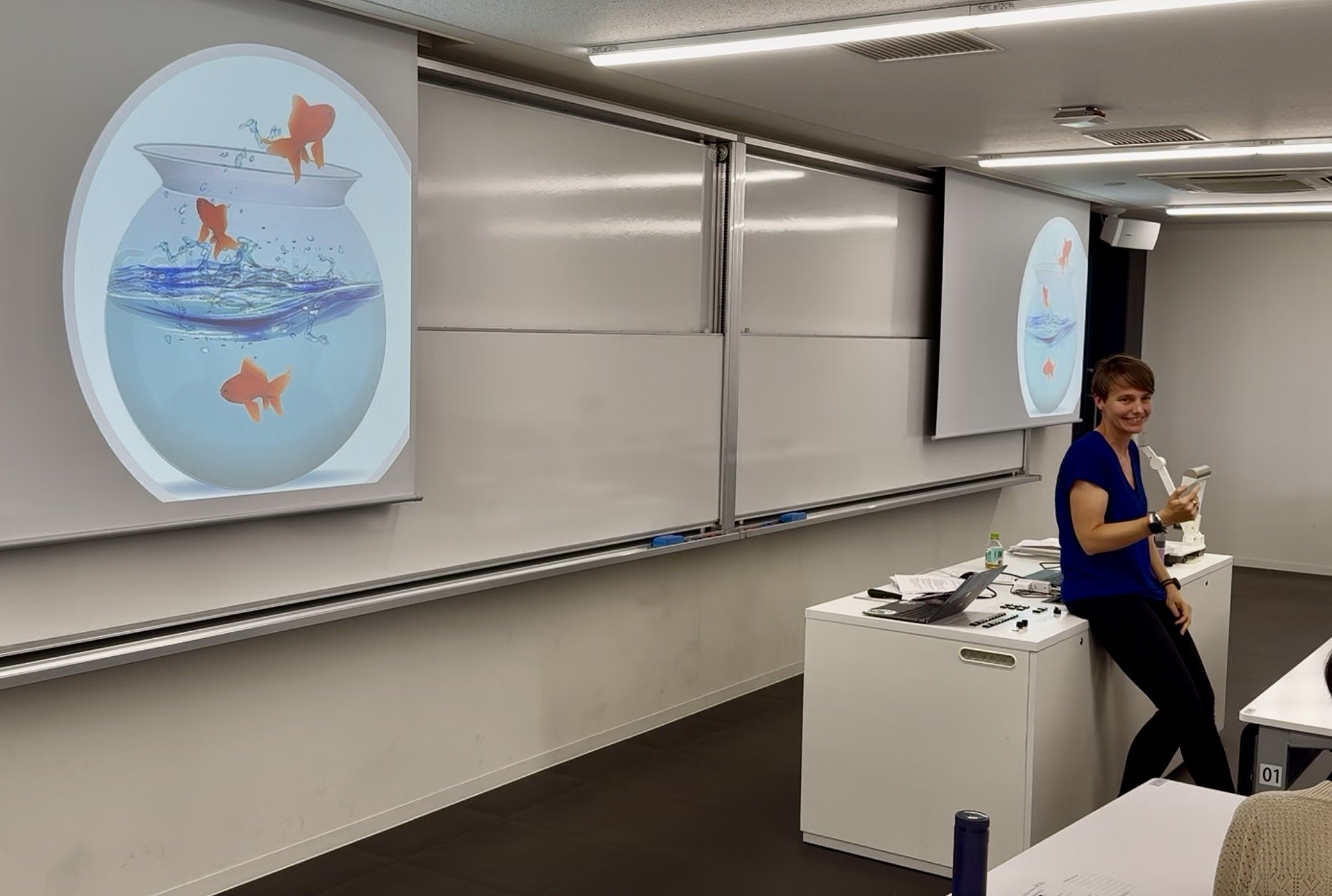

グローテ先生の講演は、まず聴衆に質問を投げかけて、それについてグループで話し合い、そこから出てくる声を活かして、さらに話を拡げ深めて行く参加型のワークショップで、聞き手が生き生きと参加していたのが、印象的でした。

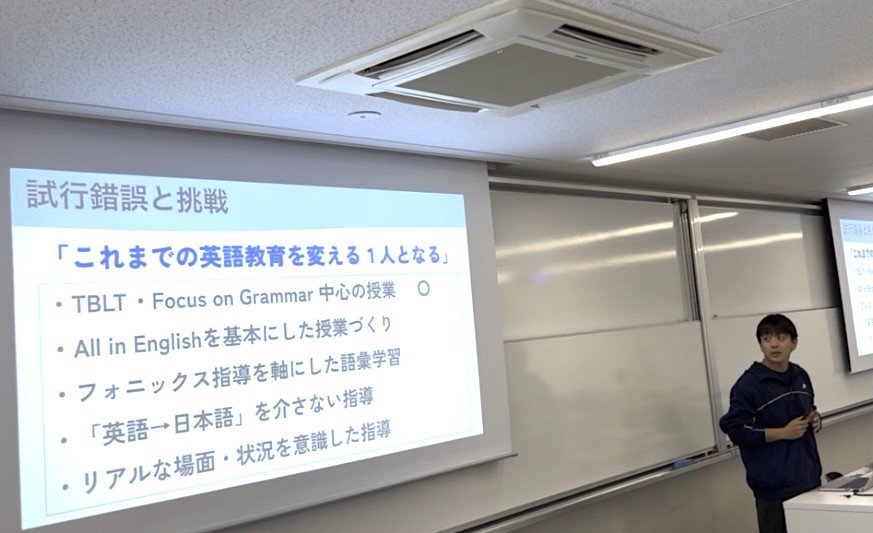

また、半年前の3月末に卒業したばかりの村田先生の実践報告は、自分が新しい英語教育を創っていくんだ、という情熱が感じられるもので、教職を目指す学生たちの心に響いたようでした。

アンケートより

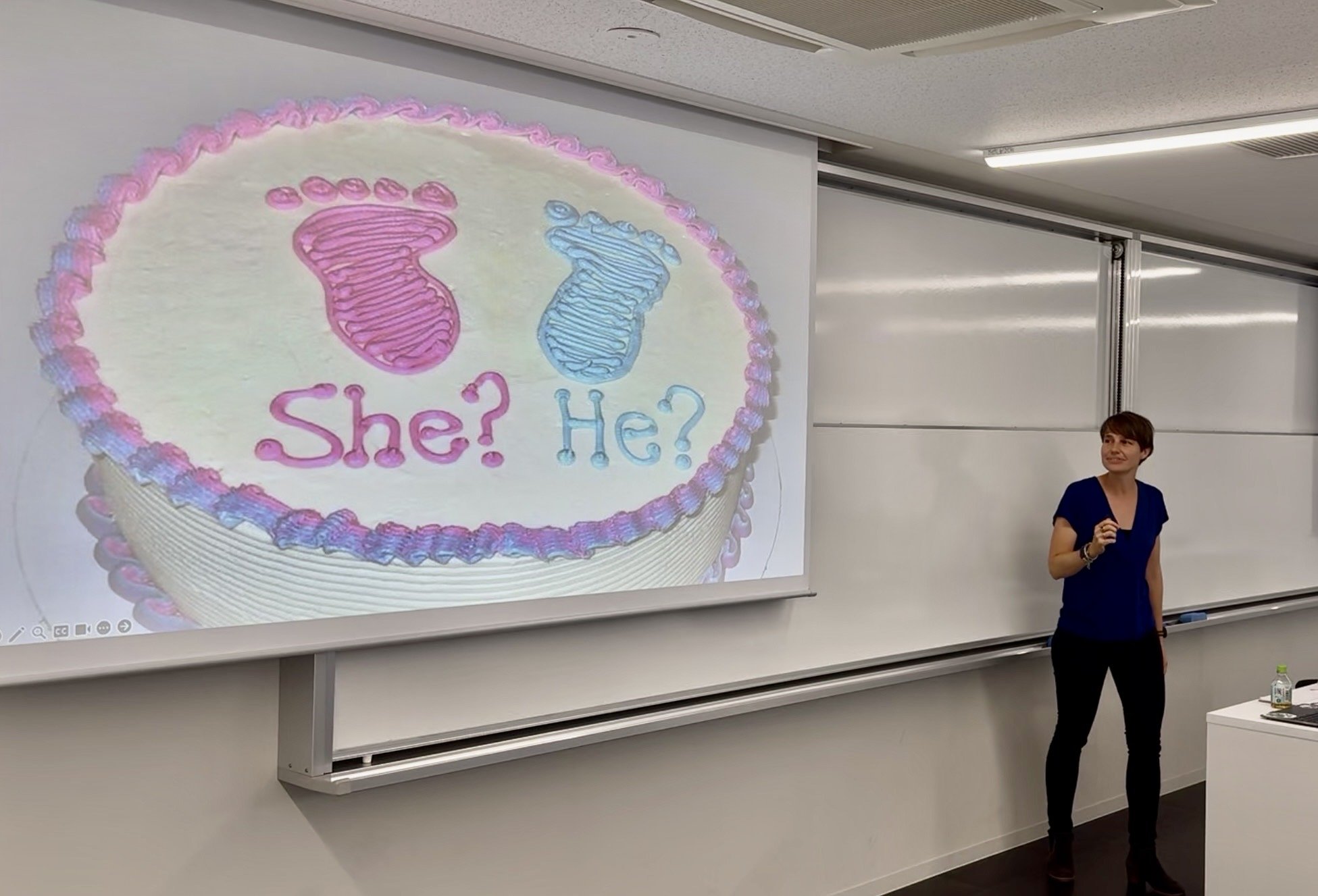

グローテ准教授の基調講演について

- 「改めてジェンダーという概念の難しさと、自分自身の意識がまだまだ足りないことを実感した。しかし、講演の中でのワークは子どもにもやり易いものであり、むしろ子どものほうが柔軟なアイデアを出すことができるかも知れないので、ワークをしながらジェンダーを教え、共有することは可能だと感じた。」

- 「授業に使用するイメージを選ぶ時に、たまに迷う時があります。検索上位にある画像ばかり使っていると、「あれ?男の子の画像ばっかりスライドにしてしまっているなぁ」となる時があります。意識しないと、(世の中に転がっている資料、画像、商品、概念などはステレオタイプ的なものが多いので)知らず知らずのうちにステレオタイプで溢れた資料を作ってしまうことになります。教師側がジェンダーについて意識的に考えることが大事だと改めて思いました。」

- 「非常に難しい内容で、ジェンダーへの配慮についてどのように中学生たちに伝えていけば良いのかというところを考えながら聞いていたが、ジェンダーへの配慮が当たり前で、安心できる環境を作っていくことが大切だということを学べたので、来年教師になった際には、このことを様々な場面で活かしていきたいと感じた。」

村田先生の実践報告について

- 「本当にリアルな声が聞けて、価値のある時間でした。色々な意見がある中で自分のやりたい教育をブレずに実践する姿は素敵だし強い先生だなと思うと同時に、それに至る計り知れない努力を感じました。」

- 「多忙な1年目を過ごされている中で、チャレンジングな取り組みをされていることがわかった。特にAll in Englishによる指導は、自身もまさしく京都産業大学に入学して経験したことであり、やらなければできないことであるので、大変有意義な取り組みだと思う。」

- 「教師1年目ながら、慣れていない仕事で苦労することばかりだと思いますが、教師が楽しいと言い切る姿に感銘を受けました。自分は教師を目指しているわけでは無いですが、社会人になっても、村田先生のような課題発見と新たな挑戦を常に意識すれば、仕事に楽しさとやりがいを感じられるだろうと考えました。」

お二人のお話の後は、卒業生、在学生、教職員が一緒になり、小グループのディスカッションが行われました。講演の流れを受け継ぎ、密度の濃い話が熱心に行われ、参加者は、充実した時間を共有しました。