法学部の専門教育科目「社会安全フィールド・リサーチ」(担当:浦中 千佳央 教授・服部 達也 教授)は、警察、消防、非行少年の更生支援を行う施設・団体などを訪問し、現場での見学や実習、インタビューを通して社会の安全について学ぶアクティブラーニング科目です。

学生たちは、活動を通じて得た知見や社会課題への考察について最終報告会で自ら発信することを目標に学修に取り組んでいます。

中でも服部教授のクラスでは「生きづらさ」を抱える若年層が非行や犯罪に陥らないための支援をテーマに、支援のあり方などについて調査・研究を進めています。

2025年度は、8月4日から6日にかけて福岡県に赴き、少年院出院者や刑務所出所者の更生支援に取り組む「株式会社カオサポート博多」「田川ふれ愛義塾」「ふれ愛の森」各施設の訪問や、西南学院大学での特別講義の受講などを行い、更生支援について学びを深めました。

(学生ライター 法学部2年次 笹山 美咲)

1日目(8月4日)

初日は、法務省就労支援アドバイザーとして刑務所出所者を雇用する「株式会社カオサポート博多」を訪問しました。

当初は屋外での就労体験を予定していましたが、天候の影響で中溝 茂寿 社長による講義と、従業員との座談会に変更し、学生からの質問にも丁寧に答えていただきました。

元暴力団員であり、複数回服役した経験もある中溝社長。第2、第3の犯罪被害者を生まないようにしようと、刑務所出所者の就労支援をはじめとする社会復帰支援に取り組んでいます。中溝社長からは、支援事業の詳細や想いについて、資料を用いた臨場感ある講義をしていただきました。

続く座談会では、4名の従業員の方にそれぞれが犯行に至った経緯や刑事施設での生活、現在に至るまでの道のりなどを伺いました。

全体を通して特に印象的だったのは、社会復帰には本人の意志だけでなく、人とのつながりが欠かせないという点です。1人1人が持つ背景に耳を傾け、想像力を持つことが支援の第一歩だと実感しました。

お話の合間には学生と従業員が交流する姿も見られ、初めは緊張していた雰囲気も徐々に和らいでいきました。

夜には中溝 社長のご手配で中洲のナイトクルーズを楽しんだ後、博多料理店で中溝観光開発の皆さんとの懇親会を実施しました。福岡の街を満喫しながら、出所者の方々との交流を深める貴重な経験となりました。

2日目(8月5日) 午前

2日目の午前は、西南学院大学を訪問しました。「虐待問題とケアリーバー(児童養護施設などの社会的養護から離れた者)への支援」をテーマに、同大学を卒業し、現在は児童福祉分野で活躍する前田 茉奈氏と、同大学の田中 理絵 教授による特別講義を受講しました。

まず前田氏からは、母子生活支援施設や自立援助ホームでの生活、当時の心境など、ご自身の経験についてお話しいただきました。さらに、自身の経験を活かして立ち上げたプロジェクト「美華音-Mihane-」についてもご紹介いただきました。

美華音-Mihane-は、様々な事情で成人式の振袖を諦める選択をした女性たちに、振袖姿での写真撮影をプレゼントするプロジェクトです。生まれ育った環境によって人生の「選択肢」が制限されない社会を目指す、という想いと行動力に感銘を受けました。

続いて田中教授による「こども・若者支援の課題」をテーマとした講義では、若者への社会保障の不足や「本人の努力次第」と評価されやすい現代社会の問題が指摘されました。

児童虐待など、家庭の問題は「他人は関わらない方が良い」と思われがちですが、実際には「自分にできることを探し、関わっていくこと」が大切だと学びました。

2日目(8月5日)午後・3日目(8月6日)

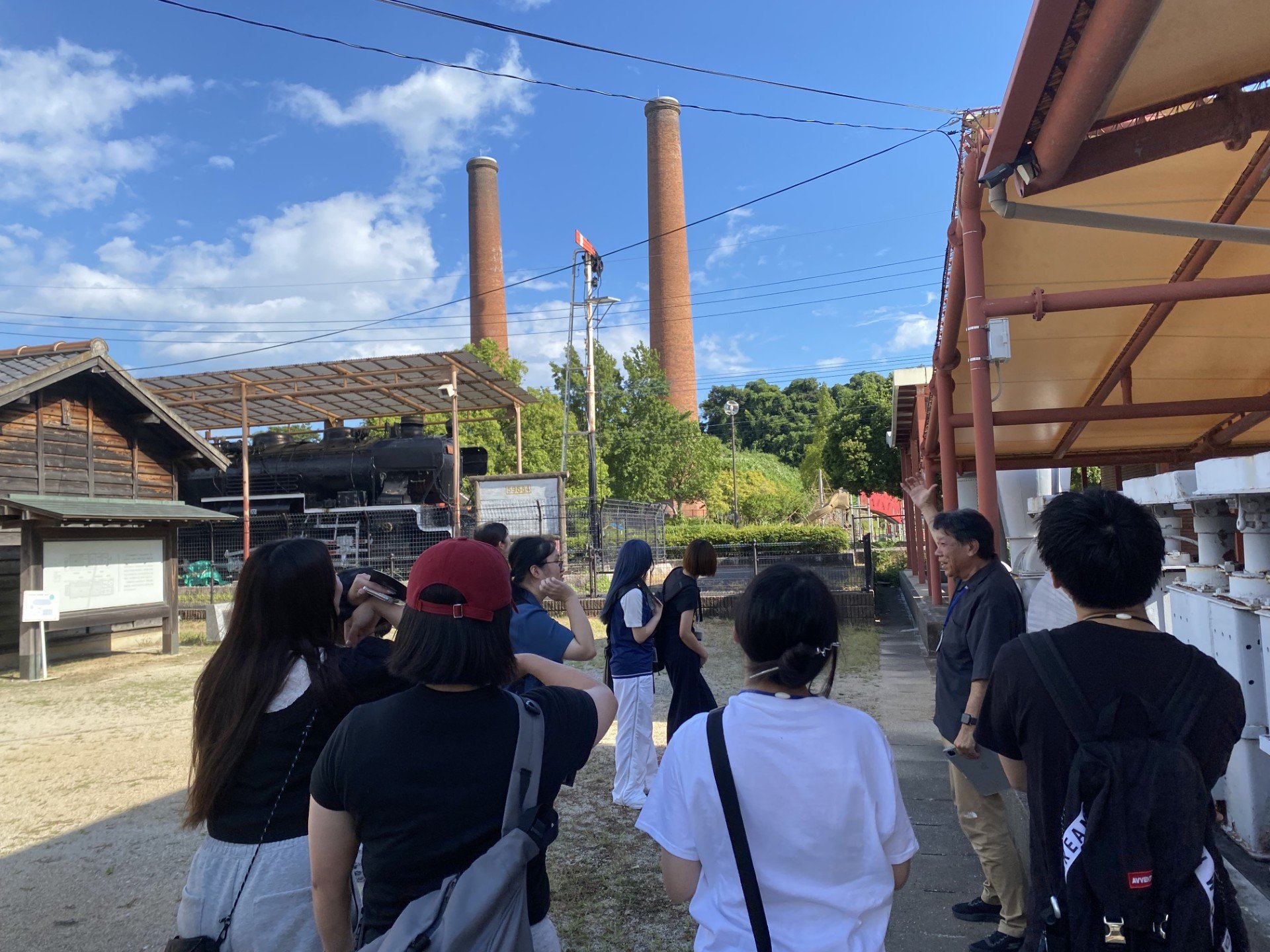

午後は田川市石炭・歴史博物館を訪問しました。資料や展示を通じて炭鉱労働の過酷さや歴史を学び、当時の生活などを体感しました。

後述の田川ふれ愛義塾の見学にご同行いただいた九州産業大学の川松 あかり 講師から、文化人類学や民俗学、筑豊の炭鉱文化や歴史についてご講義いただき、炭鉱が育んだ地域の寛容さと、更生支援のつながりについて考える機会となりました。

最終日は、全国唯一の女子少年専用施設を有する更生保護施設「田川ふれ愛義塾」での実習でした。自らも元暴走族の総長である理事長 工藤 良氏や職員のもと、約20名の少年・少女がここで共同生活を送りながら、自立に向けた準備を行っています。

工藤氏から施設の概要や支援の志などについて説明を受けた後は、施設内の見学をし、同塾での生活を肌で感じることができました。

午後は二手に分かれ、一方は同塾の関連施設である触法障がい者の福祉施設「ふれ愛の森」で、もう一方は引き続き田川ふれ愛義塾での実習を行いました。

筆者は田川ふれ愛義塾に残り、男女別に分かれて塾生との座談会に参加しました。

印象的だったのは、10代の塾生が目を輝かせて将来の夢を話す姿です。塾生が工藤氏との出会いをきっかけに前を向き、自立へ向け努力をする様子からは、「居場所」が持つ力の大きさを実感しました。

3日間を振り返って

福祉や更生支援に携わる方々のお話を伺う中で分かったのは、立場の違いはあっても、相手の背景を理解し寄り添おうとする思いは同じだということです。

今の自分が置かれている、安心できる生活環境は「当たり前」でないことや、自分にできることを行動に移す大切さを改めて感じました。

この記事を読んでいる皆さんも、「専門家でないから何もできない」と感じてはいませんか。あるいは犯罪に手を染めた人を、安易に「悪い人」と決めつけてはいないでしょうか。

私自身も当初、刑務所出所者や少年院出院者との交流に緊張を感じていました。しかし実際に出会ったのは、穏やかで礼儀正しく、自立心を持って生活する人たちでした。その姿に触れ、自分の中の先入観に気付かされました。

支援は思っているよりもずっと身近なところから始められます。まずは目の前にいる人が抱える背景に気づくこと。それが支援の第一歩なのかもしれません。