法学部 服部 達也 教授のゼミ(矯正社会学)では、非行少年や受刑者の生きづらさに向き合い、社会復帰支援に関する課題やその重要性について学んでいます。

今回の講義では、少年専用更生保護施設「田川ふれ愛義塾」の理事長 工藤 良さんとスタッフの方々をお招きし、現場のリアルな声に触れる貴重な機会となりました。更にこの特別講義には、再犯防止をビジネスで支援する企業、ICHI INC.の代表 中馬 一登さん、公的機関である「京都知恵産業創造の森」の産学公連携推進部主査 武藤 千明さんも参加され、産(産業)・学(大学)・公(行政)が繋がることで生き辛さを抱えた人たちの再犯・再非行防止を図る取り組みの実践例が具体的に紹介されるなど、普段の講義では得られない新たな学びの場となりました。

(ライター 法学部服部ゼミ3年次生 奥野 心夕)

【行き場を失った少年たちの最後の砦】

工藤さんは少年院を出た若者たちを受け入れる「田川ふれ愛義塾」を運営されています。講義では、質疑応答を通じて彼らの過去や思い、支援の現場の課題について意見が交わされました。

田川ふれ愛義塾の原点は、暴力団から抜け出したいと願う若者たちを工藤さんが自宅で匿ったことでした。やがて受け入れる人数が増え、アパートを借りたことが更生保護施設としての一歩となりました。制度の枠ではなく、人と人との関わりから始まった支援、それが田川ふれ愛義塾の土台となっています。

現在は病院やグループホームで受け入れを断られるような、行き場のない子どもたちを見守る「最後の砦」としての機能も有しているそうです。さらに最近では知的障害のある子どもたちの受け入れもしており、少年院でも扱いが難しい子どもたちを支える役割も担っています。

質疑応答のなかで、「真剣に話を聞いてあげることが、最上の支援だと思っています」と語る工藤さんの姿が印象的でした。ただ制度の隙間を埋めるだけではなく、人として目の前の若者と向き合い続ける、そんな熱意に支援の本質があると感じました。

【若き起業家が挑む!社会課題をビジネスで変える挑戦】

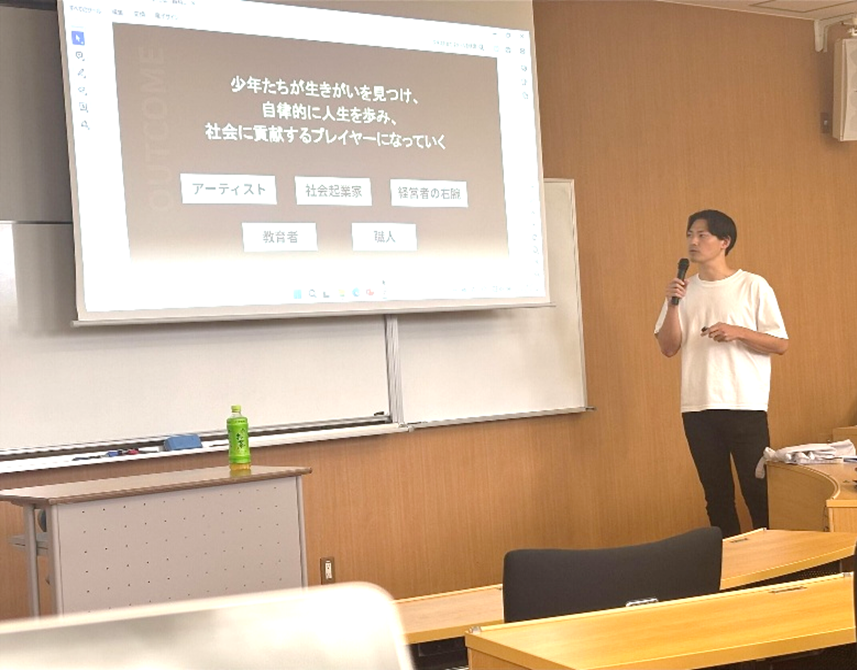

本学法学部の卒業生であり、起業家として活動する中馬 一登さんからは、少年院を出た若者たちの社会復帰を支援する取り組みについて紹介がありました。

学生時代から「日本から世界を変えたい」という思いを強く抱き、様々な事業に取り組んできた中馬さん。そんな中、一人の非行少年との出会いがきっかけとなり、再犯防止や若者の支援に本格的に取り組むことを決意したそうです。こうして立ち上げたのが「HIGH HOPE」というプロジェクトです。少年たちを企業に繋ぐのではなく、彼ら自身がやりたいことを見つけて社会に貢献するプレイヤーになれるよう、アーティストや職人、起業家など多様な道への支援を行っているそうです。

印象的だったのが「再犯防止の朗読劇」というユニークな取り組みです。人気声優や俳優を起用し、社会課題に関心の無かった人も自然と問題に触れられるような工夫がされています。

また公演の前後では、出院した少年たちが自身の夢や目標を語る機会も設けられており、彼らの新たな一歩を応援する場にもなっています。

更に京都市や福岡市、Jリーグクラブと連携したプロジェクトも展開されており、スポーツや地域と結びついた支援活動が広がっています。なかでも多摩少年院がFC東京と協力して行った起業家マインド育成の取り組みが、最も難しい社会課題に挑戦しているとして高く評価され、Jリーグ主催の 2025年の「シャレン!アウォーズ」でソーシャルチャレンジャー賞を受賞しました。

「シャレン!アウォーズ」とは?

Jリーグの全60クラブが取り組んだ社会連携活動を称える表彰式。地域社会の課題解決を目的とした「シャレン!」活動の中から、優れた取り組みを表彰し、活動の意義を広く共有する場として、毎年「Jリーグの日」の前後で開催されている。

【学びと社会をつなぐ橋渡し】

次に武藤 千明さんから公的機関として産学公連携を推進する「京都知恵産業創造の森」についての紹介がなされました。「京都知恵産業創造の森」は、京都府、京都市、京都商工会議所、京都工業会などが社員団体となり、京都経済センター内に設置されています。

この機関では企業・大学・行政をつなぐ橋渡し役として、新しい価値の創出や人材育成を支援しています。今回のように社会課題に取り組む企業を大学に招いて講義を開くなど、「学生と現場を繋ぐ場づくり」にも力を入れています。

こうした機関の存在により、学びと社会がより実践的に結びつくチャンスが広がっていると感じました。

(まとめ・感想)

今回の講義で、非行少年や困難を抱える若者たちと向き合う支援の現場に触れ、制度では支えきれない部分を人の思いや関わりが補っていることがわかりました。工藤さんの「真剣に話を聞くことが最上の支援」という言葉が特に胸に残り、支援には目の前の人と向き合い続ける覚悟、根気強さが大切なのだと感じました。

矯正社会学を学ぶ者として、挑戦する人の背中を押せる社会のあり方を今後も考えていきたいです。