国際関係学部「国際協力実務論Ⅰ(担当:三田教授)」では、元国際移住機関(IOM)の職員である中山暁雄氏を講師としてお招きし、国連職員としてミャンマーでの実務内容や国連カントリーチームとしての活動、そしてご自身のキャリアについて語っていただきました。国際協力実務論は、人道支援や開発援助の基本的知識や課題を学習するとともに、現場感覚を養い、実務者やグローバル市民として活躍するために必要な実践的な知識・スキル・視点の基礎を身につけることを目的として開講されている授業です。

(学生ライター 現代社会学部3年次 町野航汰)

人道支援の現場を歩んできた中山氏

今回のゲスト講師の中山暁雄氏は、オーストラリアの大学院を修了後、1996年にJPO(ジュニア・プロフェッショナル・オフィサー)として国際移住機関(IOM)に加わりました。その後、マニラ、ベオグラード、イスラマバードなどで、移住支援や難民・避難民対応の業務に従事しました。コソボ危機やアフガニスタンでの国内避難民支援など、人道危機の現場で支援活動に従事してきました。2004年からはIOM駐日代表を務め、2017年以降はミャンマー事務所長として、ロヒンギャ危機や新型コロナ感染症対応など、困難な現場での対応を指揮しました。長年にわたり、国際的な人道・移住支援の最前線で活躍してこられた実務家です。

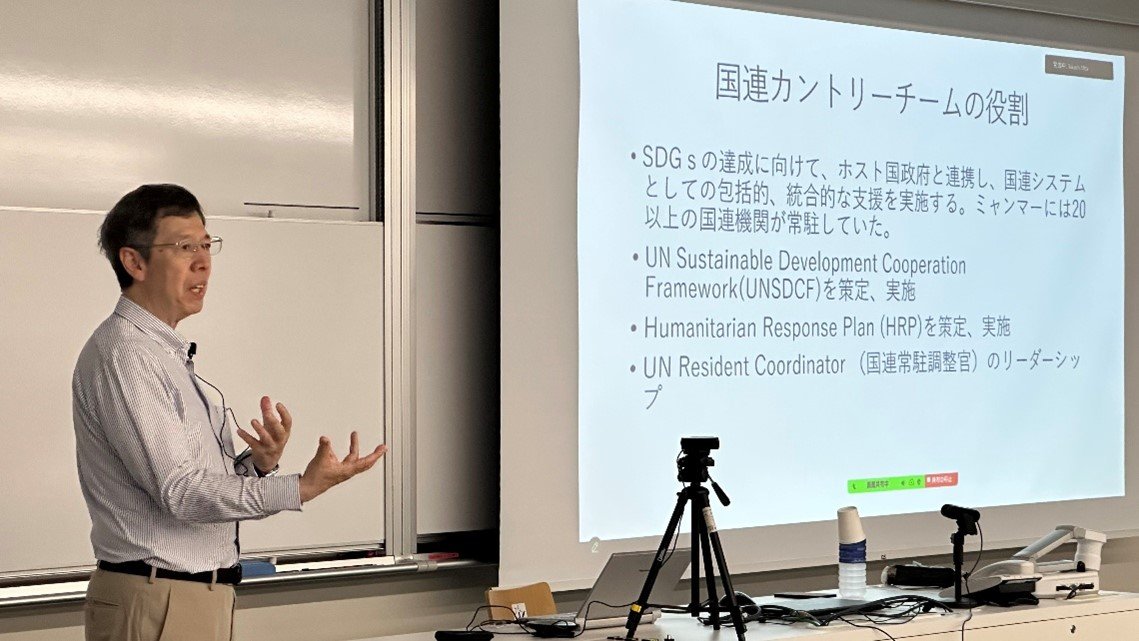

国連カントリーチームとは

国連カントリーチームとは、各国連組織が連携し、「一つの国連」としてチームワークを発揮、ホスト国政府と協力しながら包括的、統合的な支援を実施する仕組みです。中山氏はIOM職員としてミャンマーでの業務に従事した際に経験された、コロナ禍への対応を用いて説明されました。その中で、ワクチンの問題や、食糧問題の解決、人道支援に関して発展途上国で問題はより深刻だったとお話いただきました。実務内容としてUNRC(国連常駐調整官)の要請により、IOMはほかの国連機関と連携し、タイや中国から緊急帰国した移住労働者への人道支援を主導しました。具体的には、感染拡大防止のため、地方の隔離施設にての28日間の隔離がミャンマー政府によって実施され、それに伴った食料面や衛生面に関してのニーズ調査、隔離施設から帰村する時の支援・援助物資配布などが行なわれました。中山氏は、「緊急帰国した移住労働者が直面した問題はコロナによって新たに生まれたものではなく、もともと存在していた課題がコロナによって浮き彫りになっただけ」とも語られました。海外で行われている人道支援は、日本にいると見えにくいものとなります。その中で、各機関が連携を図り、人道支援に努める。これは私たち人間の、あるべき助け合いの姿だと感じます。

国際支援がもたらす未来

皆さんは、発展途上国から出稼ぎに来る人々が、多額の借金を背負って日本に来ていることをご存じでしょうか。現在、日本では「外国人への支援は多すぎる」といった意見も多く見られます。しかし、中山氏は「日本に働きに来ている人たちに、その借金問題を個人で解決させることが、そもそもおかしい。職員採用に関する費用は本来雇用主が負担すべきだ」と語り、印象論に流されず、ファクトチェックを行う必要があるとし、なぜ、移民への支援が必要なのかを再確認するべきだと強調されました。

また、アメリカでは、トランプ政権は国際的な援助を大幅にカットすると表明しています。これは約4割の国連の予算がカットされ得ることを意味します。このような状況の中で、日本は、支援を行い世界的に尊敬される国になるのか、行わず冷たい国になるのかの瀬戸際に立っているともお話しいただきました。

学生たちの問いとまなび

講義後の質疑応答では、「国際公務員になるにはどうすればよいか」という進路に関する具体的な質問が多数寄せられました。一方で、現場でのやりがいや困難、資金制約や国際政治との関係など、支援の裏側にも目を向けた鋭い問いも多く見られました。また、「支援は本当に善意からか?」といった構造的な疑問や、「国際問題に無関心な人々に何を伝えるべきか」といった社会啓発への関心も見られ、授業した学生たちが単なる知識の吸収にとどまらず、実践的かつ批判的に国際協力を捉えていることがうかがえました。

学生から寄せられたリアクションについて、授業を担当した三田教授は、「国連カントリーチームの役割や、複数の機関がどのように連携して支援を行っているかに強い関心が集まっていました」と話していました。また、「支援は善意だけでなく、信頼関係を築き、未来をともに形づくる行為である」という視点や、「人道・開発・平和のネクサス」という包括的なアプローチへの理解も、多くの学生のコメントに見られたそうです。さらに、「チャンスには飛び乗れ」という講師の言葉に勇気づけられたという声も多く、自分の進路や将来に対して前向きな気持ちを持つきっかけになった学生もいたようです。支援の在り方についても、「上から与える」のではなく、「対等な立場でともに取り組む」という姿勢に共感した学生が多く、支援の本質を考える良い機会になったと、三田教授は振り返っていました。

講義を聞き、私自身国際支援の意義について考える機会となりました。今の世の中、アメリカをはじめとした自国ファースト的な考え方が台頭してきており、日本でもそのような動きがみられ始めています。確かに、自国のことを最優先にしないといけない場面もあるのは事実かもしれません。しかし、それが続いた先にあるのは、分断だけだとも感じます。それは、国家間だけに言えるものではありません。今一度、私たちはともに助け合う精神を養う必要があるように思えます。そうした先に、平和があるのではないかと感じました。