情報理工学部の専門教育科目「神経科学Ⅰ」(担当:田中 宏喜 教授)では、人間の脳の神経回路や運動制御、信号伝達の生理学的仕組みなどを学びます。今回の授業のテーマは「脳の可塑性(かそせい)とブレイン・マシン・インターフェイス(BMI)への応用」。脳卒中を例に、脳の損傷と回復のメカニズム、そしてそれを活かした先進的なリハビリ技術について詳しく解説されました。

(学生ライター 理学部 2年次 濱口 志保)

情報理工学部で神経科学を学ぶ理由

情報理工学部と聞くと、プログラミングや情報リテラシーを学ぶイメージが強いかもしれません。脳の神経回路や仕組みを学ぶのは生命科学部のイメージでしたが、情報理工学部の学生が神経科学を学ぶことには明確な理由があります。それは、「脳の仕組みをコンピュータやAIの設計に応用するため」です。人間の脳のシステムは、コンピュータの構造に多くの影響を与えています。脳の性質や特性を理解することで、医療、福祉における支援技術への応用が可能になります。脳の働きや神経科学の理解は、非常に重要な基盤となるのです。

- 脳卒中と運動麻痺

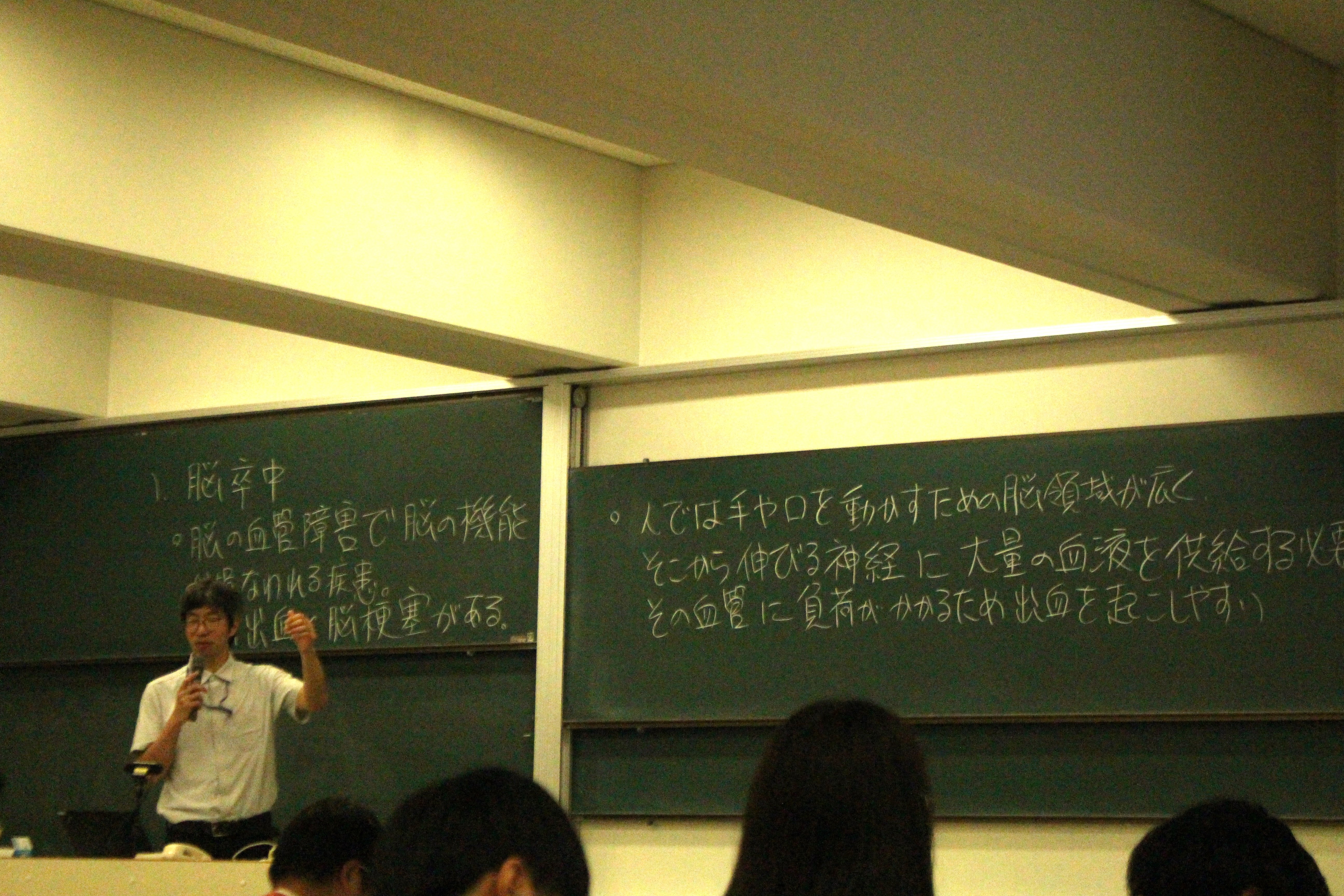

脳卒中は、脳内の細い血管にできた微小動脈瘤が破裂したり、詰まったりして、脳の機能に障害が起こる病気です。特に「手」や「口」の運動麻痺が起こりやすいのは、これらの部位をつかさどる脳の領域が大きく、進化の過程で発達してきたためです。脳には絶えず新鮮な多くの血液を送る必要があります。しかし、血管は非常に細く、「レンズ核線条体動脈」という、出血の起こりやすい血管が沢山集まっています。進化の結果、私たちは器用な手や言葉を得ましたが、同時に脳卒中のリスクも高まったという「進化の負の遺産」とも言える現象があるのです。

2. リハビリと脳の可能性

脳卒中によって神経細胞が死んでしまっても、リハビリによって回復することがあります。これは「脳の可塑性」という性質によるものです。「脳の可塑性」とは、環境に適応するよう自ら変化する性質のことです。リハビリで訓練した部位の運動に関連する細胞が増え、回復につながるのです。細胞が増えるというのは、新しく生まれてくるという意味ではなく、他の部位をつかさどっていた細胞が、訓練した部位をつかさどるように変化する、という意味です。

3.BMI(Brain-Machine Interface)による先進的リハビリ

BMIは、脳波などの脳の信号を読み取って機械を操作する技術です。この技術を筋電 (筋肉が活動する際に発生する微弱な電気信号)が出ない患者でも「動かそうとする意思」が脳波に現れることを利用して、リハビリに応用する方法が紹介されました。

「体を動かそうとしているとき」→運動脳波は細かい波

「安静状態」→運動脳波は大きな波

BMIを使ってこの脳波の違いを検出し、運動のイメージができているときだけ機器で筋肉を動かす訓練を行うことで、筋電が出るようになり、運動能力が回復する可能性があるのです。

今回の授業では、脳卒中を例として脳の仕組みや脳と体の関係を学びました。この学びは、福祉、医療に役立つだけでなく、コンピュータの発展にもつながる学びでした。私は「コンピュータについて学ぶ」ということは、パソコンに向かって何かをするというイメージがありました。しかし、その大本となる「脳」を理解することが重要だということに気づかされました。何事も、表面だけ学ぶのではなく本質から学ぶことの大切さを実感しました。