法学部の専門教育科目「社会安全フィールド・リサーチ」(担当:浦中 千佳央 教授・服部 達也 教授)は、警察や消防、非行少年の更生支援に関わる施設・団体などを実際に訪問し、現場での見学実習やインタビューを通じて社会の安全について学ぶアクティブラーニング科目です。学生たちは活動を通じて得た知見や社会課題への考察を、最終報告会で自ら発信することを目標に学修に取り組んでいます。今回、浦中教授が担当するクラスでは、横須賀市消防局にて、市民安全課長や消防救急課長などを歴任された小澤 光男氏をゲストに迎え、特別授業が行われました。

(学生ライター 法学部2年次 笹山 美咲)

消防の歴史と制度の変遷を体系的に学ぶ

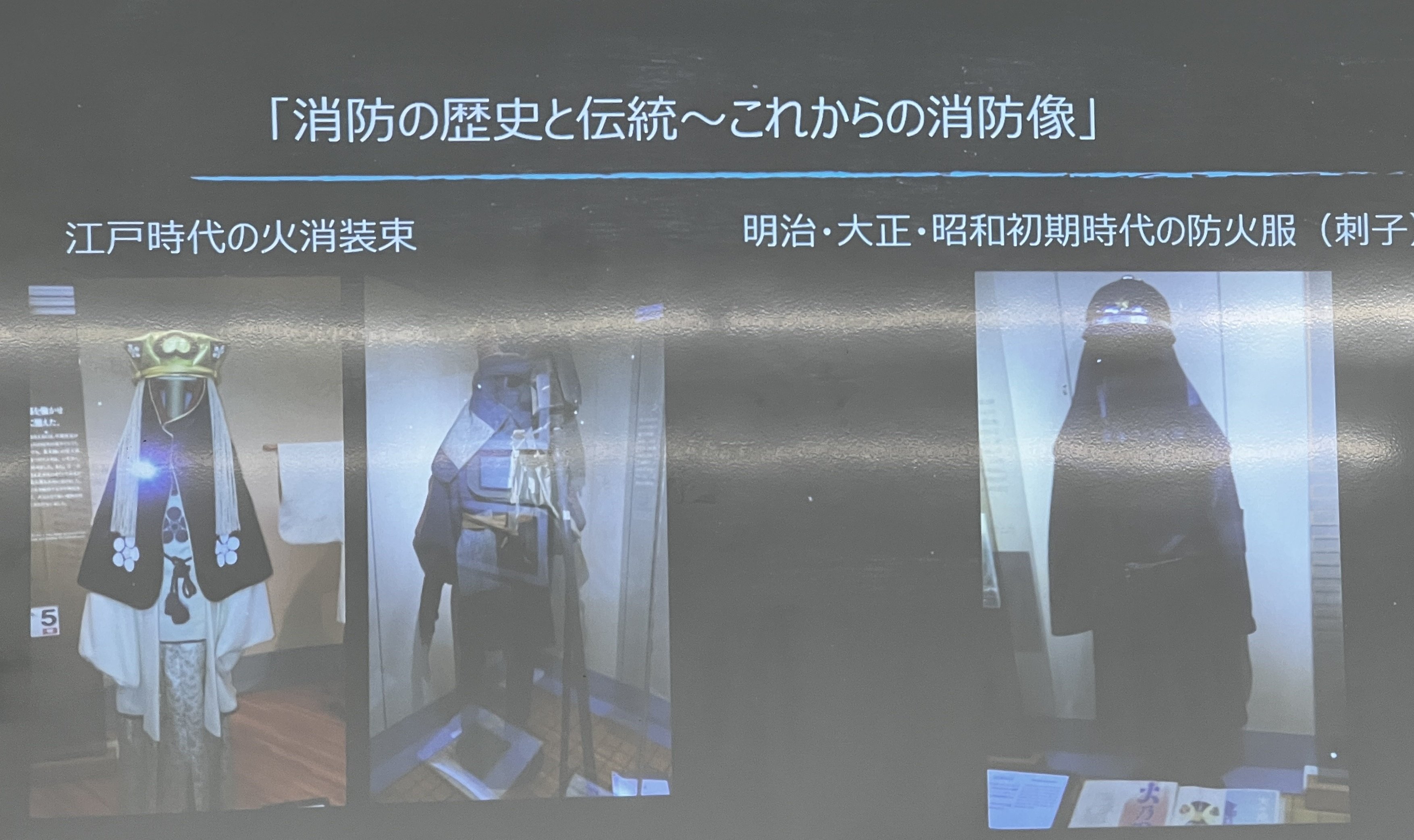

講義の冒頭では、日本の消防制度の歴史と文化的背景について解説がありました。

明治の文明開化に伴う制度改革から、戦後の消防法制定、自治体消防の発展、高度経済成長期の都市化による新たな防災課題まで、体系的に学ぶことができました。

実例から学ぶ災害対応と制度改革

日本の消防制度の変遷の説明では、明治の文明開化に伴い、武家火消は明治元年に終了し、明治14年には警視庁に消防本部が設置され、大正から昭和にかけては、官設の消防署が全国に広がっていったとの説明がなされました。

戦時中の消防活動については、皇居炎上など殉職者が出た実例を通じて、縦割り行政の弊害など、現代にも通じる教訓が語られました。

終戦後はGHQの指導のもと、警視庁消防部に予防課が新設され、火災予防を重視する動きが始まります。昭和23年には消防組織法が施行され、警察と消防が分離。同年7月には消防法が制定され、全国的に火災予防行政が進展しました。

そして戦後の混乱期を経て自治体消防が発展し、消防制度の大改正が行われます。危険物の規制、設備整備、救急制度の法整備、広域化など、日本独自の消防制度が次々と見直されていきました。

高度経済成長期には都市化が進み、高層建築や地下街の発展により新たな防災課題が浮上。ビル火災や石油コンビナート事故などが相次ぎ、消防法令の整備や防災体制の強化が求められるようになります。

平成13年には新宿・歌舞伎町の雑居ビル火災で44人が犠牲となるなど、建物構造の問題が浮き彫りになりました。講義では「危険から身を守るには、まず危ない場所に行かないことが何よりも大切」との具体的な提言もありました。

法治国家では災害後に法律が改正される「後追い」が多いものの、消防職員の努力により危険要因の究明と対策が積み重ねられています。

救急・救助業務の進化と現場の創意工夫

救急業務については、平成3年の救急救命士法施行により、病院到着前の応急処置「プレホスピタル・ケア」が導入されました。平成15年からは医師の指示のもとで高度な処置が可能となる「メディカルコントロール体制」も始まり、救急行政はより専門的なものとなっています。

救助業務も法制化され、自然災害、交通事故、山岳遭難、水難事故、労働災害、さらにはNBC(原子力・生物・化学)災害やテロへの対応まで多岐にわたります。消防は災害の初動対応を担うことが多く、現場に有害物質が存在する可能性もあるため、命がけの仕事であることが改めて実感されました。

また、災害対応の教訓から広域応援体制の整備も進められています。横須賀市消防が全国に先駆けて導入した「消防隊による救急隊到着前の応急処置」の取り組みも紹介され、現場の創意工夫が印象的でした。

講義の締めくくりで小澤氏は、「順風満帆ではなかったが、やりがいのある仕事だった」と振り返り、かつて指導した部下が消防職員として立派に活躍していることに触れ、「皆さんもぜひチャレンジしてみてください」と力強く語られました。

公務員を志望する学生へのアドバイス

質疑応答では、進路として公務員(消防)に興味のある学生へのアドバイスもいただきました。「面接で気を付けることは?」という質問に対し、「難しい言葉でまくしたてるよりも、自分の言葉でゆっくり語ること。一問一答で相手の質問に対応することが大切。」と具体的なアドバイスがありました。また、「学生のうちに取得しておくと良い資格は?」という質問には、中型自動車免許やITパスポートなど、東京消防庁の採用情報ページに記載されている加点対象資格を大学生活の中で取得することを勧められました。

最後に、面接では「大学で何を学び、なぜ消防に関心を持ったのか」を自分の言葉で語ることが重要であると強調されました。体力だけでなく、チームプレーや仲間を大切にする姿勢も求められるため、そのような環境でぜひチャレンジしてほしいと語られました。さらに、「本や新聞をたくさん読んでほしい」とのアドバイスもありました。

学びを通じて未来を考える

講義終了後も、消防を志す学生や関心のある学生たちが体力訓練や試験について熱心に質問する姿が見られました。将来に向けて前向きに学ぼうとする学生たちの姿勢が印象的でした今回の講義を通して、普段はなかなか知ることのできない消防の歴史や仕事に触れ、自身の将来や「社会の安全」についても考える貴重な時間となりました。消防がかつては警察機関の一部であったことなど、初めて知ったことも多く、また、現場で求められる判断力と責任感の重さを実感する機会にもなりました。

講義の中では原子力災害や地下鉄サリン事件のように、「想定外の事態に対応しなければならないこともある」という現実も語られました。特に印象的だったのは、「倒れている人がいれば、それを救助するのが消防の任務」という言葉です。日々の訓練や装備の点検の重要性を含め、消防という仕事の責任の重さが強く伝わってきました。

少子化が進む現代社会において、消防をはじめとする公共の仕事に関心を持つ若者が増えれば良いな、と改めて感じました。